基于群智共創理念的鄂東布藝數字平臺設計研究

張明陽 李敏 田佳藝

摘要:文章以群智共創概念及四維創新ICD設計體系為基礎,依托文化層次論解構鄂東布藝,分析鄂東布藝數字平臺設計需求,以鄂東布藝數字生態環境為設計實踐對象。旨在通過群智共創思維,解決鄂東布藝發展面臨的創新驅動力不足的問題,構建鄂東布藝數字生態平臺,實現鄂東布藝數字技術與產業創新發展。依托群智共創,借助文化三層次分析建構更加完善的鄂東“非遺”數字平臺,力爭為設計賦能鄉村振興提供正向的參考價值。面向群智共創的鄂東布藝數字生態平臺設計研究構建了跨學科、多模式的高效協作空間,有效消除了數字鴻溝,填補了使用者之間的認知差距,有利于促進鄂東布藝的創新升級,促進其實現可持續發展。

關鍵詞:群智共創;鄂東布藝;文化三層次模型;數字資產化;KJ法

中圖分類號:J523.1;TP18 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)03-000-04

人工智能時代,創新依舊是發展的第一原動力,黨的二十大報告強調,要加快實施創新驅動發展戰略[1]。日趨多元化的網絡環境催化了消費需求的轉變,傳統的單一設計模式已不能滿足用戶需求,互聯網背景下的群智共創以優化各利益相關者的參與形式和沉浸體驗為決策目標。作為群智共創中群體智慧的重要組成部分,用戶正在以多種方式和渠道融入設計流程中,尤其是在文創產品設計中,消費者通過參與共創獲得沉浸式設計體驗,在提高設計效率的同時為設計創新注入新的生命力。

以紅安繡活、黃梅挑花、陽新布貼為代表構成的鄂東地方民間布藝被先后納入國家級非物質文化遺產名錄中[2]。荊楚文化孕育出的鄂東布藝具有強烈的地方特色,得到越來越多人的關注。但在如今信息技術蓬勃發展的時代,受限于地域發展和產業變更,鄂東布藝的傳承面臨一定的阻礙。如何使“非遺”產業更好地適應當今社會的需求,滿足新時期用戶創新需求,成了產業發展轉型的關鍵。在“十四五”規劃綱要中,國家提出“以數字化轉型整體驅動產業發展變革”,從而實現產業快速升級和迭代[3]。本文從群智共創思維出發,利用具備資源開放性和共享性特征的網絡平臺,為參與設計實踐的各方主體提供虛擬的協同共創平臺,從而為鄂東布藝傳承和產業發展提供動力。

1 群智創新的四維ICD體系驅動下的鄂東布藝

不同于傳統的開放創新、群體類創新、整合類創新等創新模式體系,群智共創是依托互聯網平臺開展的多角色、跨學科的協作共創,并依靠大數據與智能技術展開的共創智慧融合[4]。群智共創在產品創新、產業升級方面展現出了不俗的適應力,目前國內外很多知名企業都建立了自己的群智創新社區,如星巴克的My Starbucks idea、小米的小米社區等。羅仕鑒教授指出,“文化創意”和“數字技術”的融合發展是群智時代未來產業升級更新的重要途徑[5],可應用于推動“鄂東布藝”產業體系創新升級。面向“‘非遺活態傳承+智能數字化”這一具有社會性的創新挑戰任務,依托群智共創搭建的新場景,以體驗、共創、分享、共享為設計驅動力,融合虛擬信息—物理世界提供線上創意發散到線下的實體生產的虛實共生,以達到線上線下相結合的目的。

群智共創下的鄂東布藝產業創新是將“政府—企業—社會組織—個體”等利益相關者聯系起來,通過去中心化的系統設計,使價值共享者各方協同參與到群智共創的設計過程中,形成需求產生—要素驅動—協同共創—評價反饋的四維的ICD周期。開展鄂東布藝數字平臺設計開發及落地實施工作,進而結合群智共創理念得出相應推進方向和意義。

1.1 需求層

在需求上,傳統的設計模式多為設計師通過自主意識轉換用戶需求,往往具有主觀性和不全面性。而群智共創的四維周期體系中融合了用戶、產業以及社會的多方需求,體現在鄂東布藝產業創新發展的各方需求上,以社會需求為導向引領我國鄉村振興和“非遺”傳統手工藝發展,指導產業升級和發展目標,并融合用戶需求使消費者沉浸到設計流程中,實現個人價值和創意發散。

1.2 要素驅動

妥善處理開放與創新的關系,完善相關利益保障機制是實現要素驅動與保障的重點[6]。針對鄂東布藝的數字保護和發展,湖北省提出了傳統工藝振興計劃,政府加強傳統工藝傳承隊伍建設,舉辦“非遺”項目傳承研習班,拓寬傳統工藝產品的銷售渠道,在政府的大力扶持下構建了省—市—縣的逐級責任部門。政府領導下的鄂東布藝數字鄉村建設形成了多方資源聯動的產業網。湖北政府動員網信企業等社會力量支持湖北數字鄉村建設。在騰訊、小米、字節、百度、美團等聯盟成員單位的大力支持下,“非遺”傳承文旅得到推廣,鄂東布藝產業創新升級也獲得了政策、資金、技術等多方支持。

1.3 協同共創

群智共創下的鄂東布藝形成了多元的組成結構,群智共創加強了利益相關方的聯系,融合了用戶、社會和產業的多方需求,優化了用戶參與協同共創的路徑,通過搭建開放式、去中心化的系統平臺,用戶的參與度和自由度大幅度提升。群智共創在網絡空間中整合了設計師、機器、用戶等多方信息平臺。設計師作為促進機器和用戶溝通的橋梁,發揮著推動用戶模型與技術模型共創融合的重要驅動作用;機器作為重要的技術支撐,提供了協同可能和溝通空間;在群智共創空間中,用戶參與協同設計過程,提出創意和靈感,實現共創價值。

1.4 評價反饋

群智共創下的評價體系具有及時、客觀、去中心化的特點,通過大量用戶的協同共創并對其進行體驗反饋,能有效驅動評價體系,同時形成新一輪的設計需求,為鄂東布藝產業創新升級提供新目標。

鄂東布藝數字平臺的開發與運營,對推動鄂東民間布藝的發展及“非遺”的傳播起到了積極作用。鄂東布藝多采用靜態傳承方式,基于群智共創的理念,鄂東布藝產業創新發展形成了以政府為引導,設計師、手工藝人、消費者、企業多方融合的動態交互性群體,彼此之間的聯系更加緊密。分析鄂東布藝四維ICD體系,明確了群智共創對鄂東布藝產業創新發展的指導作用,確定了鄂東布藝群智數字生態平臺構建的可行性,增強了其活態傳承的動力。相信今后鄂東布藝能更好地滿足人們的需求,促進社會的可持續發展。

2 群智設計下的鄂東布藝創新目標

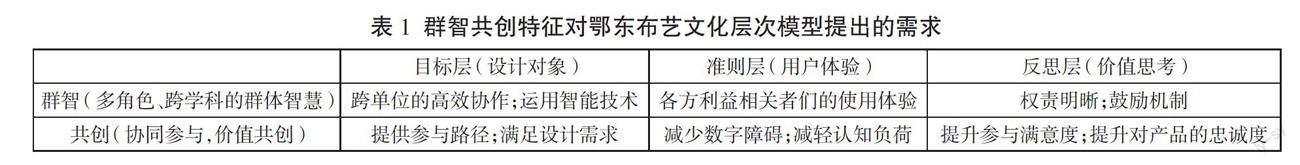

在現今的群智創新時代,群智設計意在整合更多的學科資源,實現多角度的協作創新設計新思路,這也是一種規劃設計產業鏈升級至產業網的新模式。搭建共創系統平臺,大大提升了用戶的參與自由度和沉浸感[7]。群智共創要實現資源整合離不開豐富的人才資源和現代化數據智能技術的支持,因此需要在突破傳統設計意義的基礎上,架構適應群智共創實踐的新思維。鄂東布藝作為“非遺”傳統手工藝代表,通過文化層次論對鄂東布藝進行要素屬性分離,可以獲得更精準的新文創產品設計因子[8]。分析鄂東布藝文化層次模型,融合群智共創的典型特征,應用列表反饋,映射群智共創特征應用于鄂東布藝文化層次模型,進而得出新需求,見表1。

2.1 目標層

在目標層,設計對象是鄂東民間布藝本身,更側重突出鄂東布藝的活態傳承,注重弘揚和保護鄂東布藝,其設計目的在于讓鄂東布藝得到更多的人關注,進而突出鄂東布藝的價值及設計師的價值。群智設計,往往是多角色、跨學科的群體智慧,共創理念則強調了協同參與、價值共創,因此高效的協作和智能技術的支撐成了群智共創下鄂東民間布藝數字平臺獲得成功的必要條件。

2.2 準則層

在準則層,設計的載體更側重于用戶體驗與降低使用成本,關注點則在于利益相關方良好的使用體驗和包容性上,盡力達成消除用戶方數字障礙、降低用戶的認知成本、適用于各類人群的使用性目標。不難看出,群智設計的產品應基于數字智能技術的廣泛運用,所以要減輕使用人群之間的差異負荷,滿足易于使用的要求。

2.3 反思層

反思層,即價值思考方面,設計的對象需要關注用戶的價值、社會的價值以及產業的價值這三類價值主體。因此,群智共創下的鄂東民間布藝必須組織形式靈動,權責明晰,建立健全鼓勵機制以達到高效創新的目的,最終提升用戶參與的滿意度,提高用戶對產品的忠誠度。

3 鄂東布藝數字平臺的群智設計研究

3.1 鄂東布藝數字平臺的目標層設計

鄂東民間布藝數字平臺的目標層設計需要實現的目標是:創新性融合鄂東布藝產業鏈升級和設計開發,在去中心化的鄂東布藝群智數字平臺上,發揮互聯網及時高效的互動優勢,分析創新性發展策略,針對鄂東傳統手工藝和現代生活要素需求的購售關系,進行群智共創設計,達成定制交互。利用大數據技術構建“互聯網+群智數字空間”平臺,將交互行為延伸至線上創意發散與線下實體生成,構建順應時代需求的互聯網網絡協作溝通與交易模式。

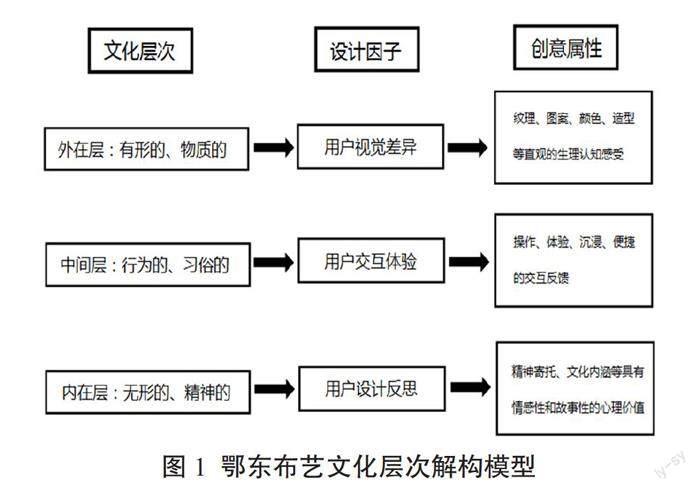

根據群智設計的目標層的功能性關鍵,即多角色、跨學科的群體智慧,通過文化層次論將鄂東布藝進行層次解構,可以分為外、中、內三層次。為提取相關的設計因子,將鄂東布藝各層次轉化為用戶參與鄂東布藝協作共創的行為,可以轉變為外在層(用戶視覺差異)、中間層(用戶使用功能與交互)和內在層(產品文化觀念和價值觀)。鄂東布藝文化層次解構模型如圖1所示。

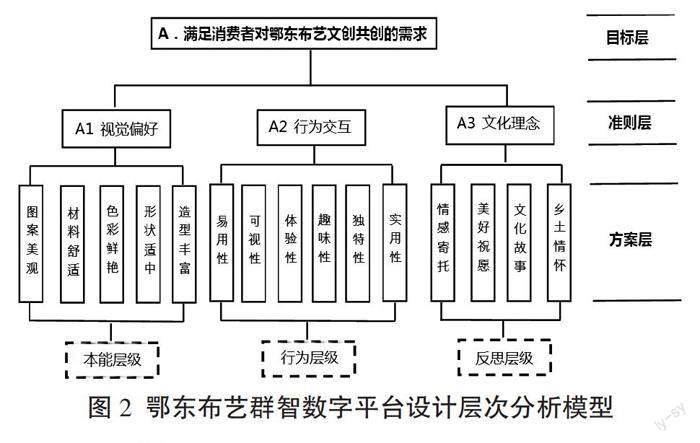

利用文化層次模型對鄂東布藝進行設計因子解構,為避免設計師個人主觀化構想,以及使各指標中的需求要素更具有信效性,因此,以兩名設計領域專業教師、五名設計專業在讀研究生和三位鄂東布藝相關傳承人構成專家團隊,通過KJ法排列用戶參與鄂東布藝協作共創中的需求要素。在各項創意屬性中,鄂東布藝民間手工藝的材質多為柔軟的紡織布料,色彩鮮艷,圖案造型大多取材于民間故事和神話傳說,具有獨特的情感屬性和文化內涵,并整合意象相近的詞語,如“便利—快捷”整合為易用。最后構建鄂東布藝群智數字平臺模型,如圖2所示。

3.2 鄂東布藝數字平臺的準則層設計

依托群智設計的目標分析,準則層的設計目標就是賦予用戶良好的體驗,而其關鍵在于用戶方消除數字障礙;減輕認知負荷,進而滿足各類人群的使用需求,使其更具包容性。鄂東布藝數字平臺設計和當下很多群智設計項目類似,并無太多可學習的成熟數字化技術解決方案,因此如果要弘揚和發展鄂東布藝,就要打破傳統模式,進行群智創新。

根據鄂東布藝數字平臺的主題,應減輕認知主體工作記憶負荷,提供及時有效的操作反饋,保持信息的標準化、一致性和按需呈現[9]。物品本身的材質、色彩、線條紋理是消費者在參與用戶體驗過程中的直觀感受,但影響消費者購買決策的決定性因素往往是用戶在參與過程中的體驗,這就驗證了芬蘭學者Battarbee提出的使用者應該參與到系統設計的流程中[10]。用戶在參與協作共創的過程中更注重自身的創意思維和設計參與體驗,同時用戶參與共創,更注重自我交互的體驗,希望將自我價值融入設計價值中,并以可視性、易用性、體驗性作為最高層級,良好的設計體驗對產品的包容性提出了較高的要求。根據結論進行分析可知鄂東布藝群智共創數字空間的設計需求。

基于上述整體構架,構建完善的鄂東布藝數字平臺,見圖3。首先明確各個框架層級。以引導頁為起點,完成登錄注冊后進入主頁面。界面首頁層級包含每日精選的布藝相關內容推薦;探索層級包含繡藝文化、視頻課堂、手工匠人、數字博物館等,方便用戶快速了解鄂東布藝文化背景;社群界面展示用戶參與制作的個人設計,通過下載源文件,用戶之間可以便捷地進行交流學習;個性化定制的界面包含模型預覽—模型生成—個性定制這三個模塊,將鄂東布藝相關代表性圖案進行可視化處理后上傳至數據庫,用戶可以直接進行DIY設計。主頁面中還包含信息層級,主要有相關系統消息和用戶之間的交流信息。在個人信息層級中,會顯示用戶注冊的個人基本信息和用戶個人發布、關注、收藏的相關作品等。整體設計采用相對直觀和易識別的扁平化風格,并通過相關的設計指引去指導用戶參與流程和鄂東相關文創產品制作的實踐設計。

3.3 鄂東布藝數字平臺的價值層設計

鄂東布藝的傳承發展帶來了多元化的價值思考,傳統手工藝不僅承載著匠人的精湛技藝,更是匠心精神的薪火相傳。應大力普及鄂東布藝這一“非遺”,同時在鄂東當地的旅游景點、博物館內搭建鄂東布藝數字平臺系統,打造人文體驗、數字生態、社會協同的新生態環境。消費者在文旅一體化的參觀體驗中,學習傳統民俗技藝和相關制作工藝,了解多元的地方文化,從而增強民族認同感,堅定文化自信,這也可以為鄂東群智生態系統帶來切實的利益,對促進當地產業創新、企業轉型和社會進步發揮積極作用。

圍繞鄂東布藝鄉土情懷,鄂東布藝民間手工藝制品大多由當地繡娘設計,創作靈感多源于神話傳說和口口相傳的民間故事。在設計中,繡娘會根據故事內容進行設計,傳遞具有祈福、祝愿意義的美好意象。鄂東民間布藝的內容創作依托群眾對生活中的靈感捕捉,結合鄉土氣息和大巧若拙的審美情趣,通過原始夸張的造型配色賦予消費者獨特的價值體驗。

綜上,通過對鄂東布藝經典、原始的作品進行內涵隱喻的表現方式,借助鄂東布藝手工藝作品傳達的稚樸氣息,為消費者架構起外在產品與內在精神的溝通橋梁,引領消費者對鄂東布藝產品進行價值感知,提升其對產品的忠誠度。不僅如此,在如今經濟高速發展的時代,將鄂東布藝獨具匠心的民間藝術形式與深厚的文化底蘊轉譯到鄂東布藝數字共創平臺上,不僅是對傳統文化的傳承保留和民族藝術時代化的雙贏探索,更是創新推動產業高質量發展、文化價值帶動產品價值的革新嘗試,發出了設計賦能鄉村振興、弘揚傳統手工藝的時代強音。

4 結語

本文面向產業技術數字化時代的群智共創,以數字技術與鄂東“非遺”產業融合為出發點,構建鄂東群智數字平臺,結合設計過程中各利益相關方的需求分析及行為路徑,通過文化層次論解構鄂東布藝進而提取設計因子,并以包容性、高效性的原則作為設計重點,有效促進了用戶需求與產品之間的關聯,提高了設計效率,為傳統“非遺”在新時期的發展提供了驅動力,也為“非遺”的數字化傳承、創新提供了理論與方法支持。但是,本文主要實驗對象僅為鄂東地方布藝,還有很多“非遺”具有探討意義;群智共創作為系統、科學的研究方法,本文對其的研究廣度和深度還有極大的拓展空間。

參考文獻:

[1] 祁吟墨.以文化自信自強鑄就社會主義文化新輝煌:“學習貫徹二十大精神 文化建設專題理論研討會”綜述[J].圖書館論壇,2022,42(11):1-7.

[2] 周越超,李敏.基于服務設計理念的鄂東民間布藝產品創新策略研究[J].中國商論,2021(12):102-105.

[3] 王福勝,鄭茜月,張東超.數字化轉型、國際化戰略與企業創新[J/OL].運籌與管理:1-9,http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1133.G3.20230214.0937.002.html,2023-03-08

[4] 張祖耀,王碧凌,搖若楷.面向群智共創的用戶多模態信息設計[J].包裝工程,2021,42(24):29-35.

[5] 羅仕鑒.群智創新:人工智能2.0時代的新興創新范式[J].包裝工程,2020,41(6):50-56,66.

[6] 羅仕鑒,田馨,房聰,等.群智創新驅動的數字原生設計[J].美術大觀,2021(9):129-131.

[7] 王珂,董霖,張犁.基于群智設計思維的“健康碼”系統設計研究[J].包裝工程,2021,42(24):36-44.

[8] 陳國東,潘榮,陳思宇,等.基于改進雙鉆設計模型的良渚古文化產品設計[J].包裝工程,2019,40(12):242-248.

[9] 商雨欣,蔣永華.基于垃圾分類的信息可視化設計研究[J].工業設計,2022(9):113-115.

[10] 羅曉云,謝慶森.基于目標導向設計理論減輕產品認知負荷的探究[J].設計,2015(16):119-120.

作者簡介:張明陽(1997—),男,河南焦作人,碩士在讀,研究方向:社會與文化創新設計、傳統手工藝設計。

李敏(1971—),女,湖北武漢人,碩士,教授,研究方向:社會與文化創新設計、傳統手工藝設計。

田佳藝(1990—),女,湖北荊州人,碩士,講師,研究方向:建筑設計、綠色建筑技術。