應急能力水平研究綜述

鄧飛 王建平 張哲 孔祥蕊

作者簡介:

鄧飛(1984- ),男,漢族,山東菏澤人,博士,講師,研究方向:應急管理、大數據分析;

王建平(1981- ),男,漢族,山東東營人,博士,副教授,研究方向:應急供應鏈管理、應急產業創新;

張哲(1987- ),女,漢族,山東菏澤人,博士,高級經濟師,研究方向:應急創新管理、企業管理;孔祥蕊(1985- ),女,漢族,山東菏澤人,博士,講師,研究方向:室內環境與人體健康、應急可再生能源技術。

基金資助:

河北省社科基金項目(HB22TQ002);全國統計科學研究一般項目(2022LY081);中央高校基本科研業務費資助項目“我國區域應急能力評估、影響機制與提升政策研究”(項目編號:3142023044)。

摘要:為揭示國內應急能力評估的研究現狀和趨勢,利用CiteSpace工具,采用文獻計量分析方法研究了1992-2023年以來國內應急能力水平的文獻主題特征時間分布、作者及機構合作網絡、關鍵詞共現、關鍵詞突現和關鍵詞聚類。分析結果表明:研究文獻呈現出逐步攀升的總體特征,分布趨勢呈現出4個階段;多數研究機構都處于單打獨斗的狀態,核心作者群尚未形成;“應急管理”“指標體系”“自然災害”“應急能力”“風險評估”等關鍵詞在研究領域中得到了高度和持續的關注;應急能力研究領域的聚類標簽反映了研究者關注的熱點方向集中在自然災害、公共衛生、突發事件等領域,評價指標體系主要從風險程度和應急預案兩個維度構建。

關鍵詞:CiteSpace;應急能力評估;文獻計量分析

引言

《“十四五”國家應急體系規劃》提出到2035年我國應急管理體系和能力現代化要取得重大進展,形成權威高效的國家應急能力體系。規劃的最終落腳形式是應急能力的提升,如何提升應急能力水平是關鍵。隨著研究者對應急管理水平開展了一系列的研究,無論是在理論還是實證研究中都形成了相當數量的文獻成果,因此通過對這些成果的研究可以更加全面深入了解該領域的研究特征和內容,為未來我國應急能力提升研究與發展提供參考。本文以文獻體系和文獻計量特征為研究對象,探究應急能力水平相關文獻情報的變化特征、分布規律和數量結構,通過知識圖譜對研究領域的文獻進行數據挖掘,得到動態變化和發展趨勢的可視化結果。

一、數據來源及研究方法

知識圖譜分析數據來自知網數據庫,檢索主題為“應急能力”并含“水平 or 指標”,檢索時間范圍為“1992年到2023年”。根據布拉德福定律,即某研究領域的重要研究成果往往刊登在少部分權威期刊上,而大量價值密度稍低的成果分布在數量巨大的普通期刊上,因此為增加本次文獻計量研究的準確性,特將所研究期刊樣本限定在“北大核心、CSSCI和CSCD”。經過上述條件限定并對重復文獻、會議通知、無單位或作者等無效文獻剔除后共得到2840條檢索文獻作為分析樣本。本研究使用的知識圖譜可視化工具為CiteSpace,該工具專注于挖掘海量文獻數據背后的規律,在計量經濟學、大數據分析、視覺思維、數學思維的背景下將文獻引文以科學知識圖譜的形式呈現大數據科學知識的結構、規律和分布情況。由于本文選取的時間段為32年,時間較長,可能會導致知識圖譜網絡較為密集,因此需要通過“尋徑”“修剪切片網絡”和“修剪合并網”三種方法對網絡進行裁剪和保留節點間重要連線,最終提升知識圖譜網絡可讀性,完整清晰地展示研究領域的作者、機構和關鍵詞的共現關系。

二、特征分析

(一)文獻數量特征分析

按照年代分布進行整體梳理,數據樣本期間的應急能力水平研究文獻呈現出逐步攀升的總體特征,具體分布趨勢呈現出4個階段:初始階段(1992-2003年)、成長階段(2004-2013年)、調整階段(2014-2017年)、優化階段(2018-2023年)。

初始階段中,發文量僅為25篇,在總樣本文獻的占比還不到1%。雖然這一階段該主題研究沒有得到大范圍關注,但為后續研究起到了非常好的鋪墊。總覽該階段文獻,可以看到應急能力等概念沒有得到界定,這一階段研究者主要圍繞農村自然災害給經濟所帶來的損失進行統計分析研究[1];在成長階段,我國先后經歷了非典疫情、罕見雪災、汶川大地震、甘肅舟曲特大泥石流等一系列特重大應急災害事件,與之對應的研究成果數量劇增,從2004年的18篇陡增到2013年的195篇。這10年的應急救援過程中出現了救災時效性差[2]和救災效率低[3]的問題;調整階段正逢應急管理部成立前的關鍵時期,應急政策也進入了調整期,以國家治理體系和治理能力現代化為抓手,各個研究者圍繞政府應急管理能力進行深入探討和分析[4];優化階段的成果數量節節攀登,持續創造歷年來的研究數量新高①,共計1213篇,占整個樣本數量的近半成,該階段由于極端自然災害頻發和突發公共衛生事件的影響,應急能力研究成果主要側重于應急協同管理[5]和韌性視角[6]開展的。

(二)機構和作者分布特征分析

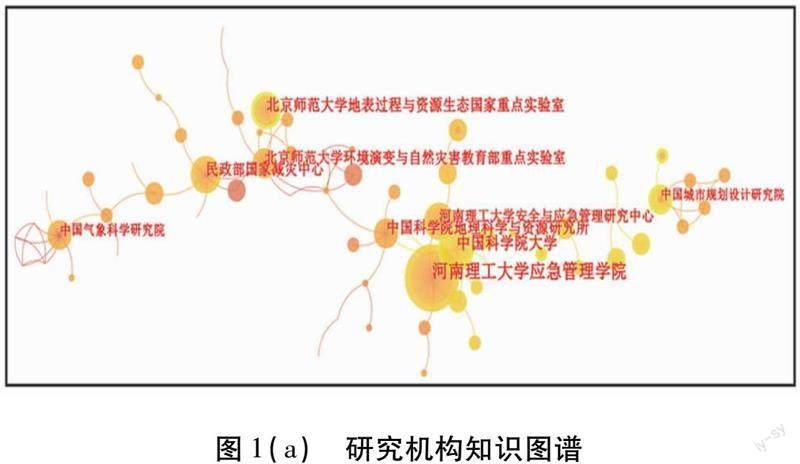

在圖1(a)中,每個節點代表一個研究機構。節點的大小反映了該機構的研究成果數量,節點之間的連線則代表了它們之間的合作關系。該圖展示了共有635家研究機構,其中328家存在合作關系。從研究機構共現網絡密度來看,這些機構之間的合作關系相對較少,密度僅為0.0016。這說明在應急能力水平研究領域,多數研究機構都處于單打獨斗的狀態,缺乏緊密的合作關系。值得一提的是,僅有14家研究機構的研究成果數量達到了10篇及以上,它們的發表成果數量總共為330篇,但這僅占總體成果總量的6.80%。這表明雖然存在一定的研究成果集中現象,但整體而言,研究成果數量相對較少。同理,從圖1(b)的作者知識圖譜關系中可以看到,已經有一些作者通過合作建立了良好的關系,但核心作者群尚未形成。

三、文獻關鍵詞分析

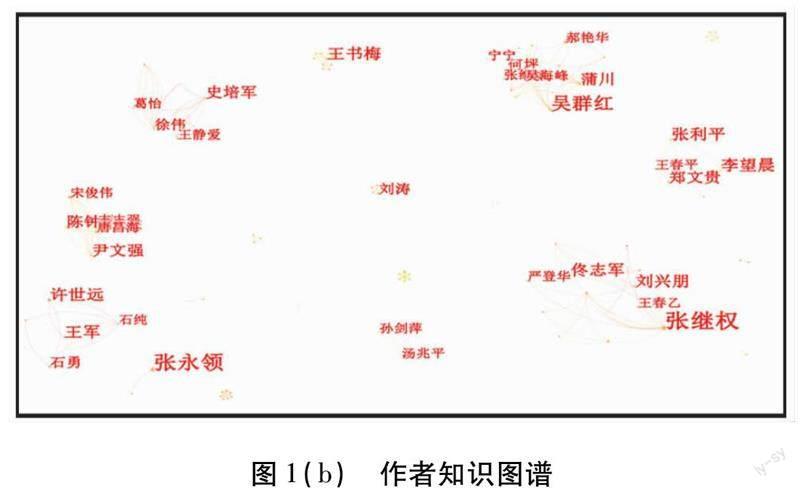

使用CiteSpace對文獻關鍵詞進行抽取、計算詞頻TF和逆向文件頻率IDF等操作,進行可視化就能得到關鍵詞共現知識圖譜,圖2(a)顯示:(1)由于在知識圖譜中,節點年輪的層數與對應關鍵詞的被引次數成正比,“應急管理”“指標體系”“自然災害”“應急能力”“風險評估”等節點年輪層數較多,這反映了這些研究點受到了外界高度和持續關注。(2)“指標體系”“地震災害”“權重”“健康素養”幾個關鍵詞聯系密切,共現關系強度較大,構成了一個較為系統的研究框架。2008年汶川地震對生態系統造成顯著破壞,朱捷緣等(2018)利用遙感數據研究了39個縣的生態系統類型及活力變化,使用模型評估了生態系統服務能力和生態系統健康狀況[7]。“韌性評估”“韌性城市”和“智慧城市”幾個關鍵詞多次在同一篇文獻中大量出現,在關鍵詞共現知識圖譜中形成了以上關鍵詞為核心的知識節點網絡。劉成杰等(2021)以我國2012年以來三個批次的智慧城市試點政策為自然實驗,從韌性發展視角考察運用多期雙重差分法構建綜合指標,研究其對城市發展質量的影響[8]。(3)根據關鍵詞的中介中心性分析結果,18個關鍵詞被認為是應急能力水平領域中的關鍵節點,其中包括“指標體系”“風險”“脆弱性”“風險評估”等。這些關鍵詞的中介中心性都大于0.1,意味著它們在關鍵詞之間的聯系程度較高,能夠充當信息傳遞的紐帶。

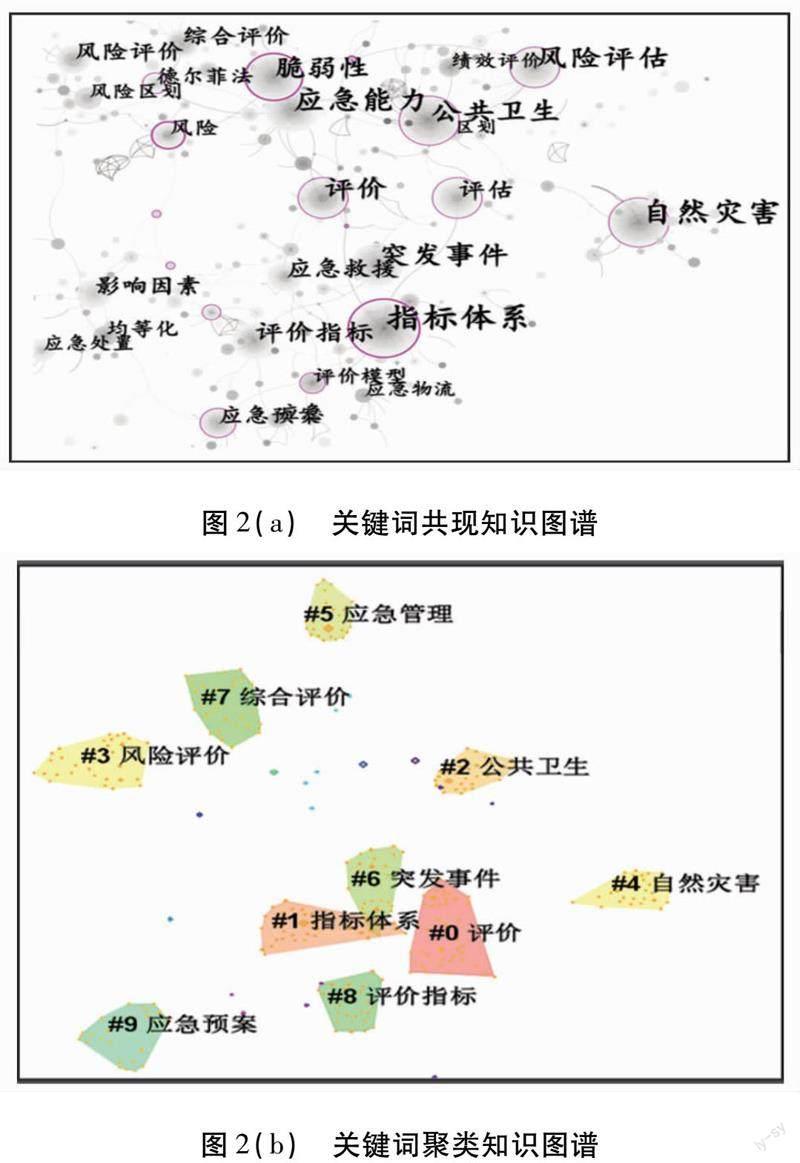

對關鍵詞進行聚類分析得到應急能力水平研究領域中的前10個聚類標簽,分別為:“評價”“指標體系”“公共衛生”“風險評價”“自然災害”“應急管理”“突發事件”“綜合評價”“評價指標”和“應急預案”。這些聚類標簽反映了研究者在該領域關注的熱點方向。通過對Q值和S值的分析,本研究表明得到的關鍵詞聚類結構顯著且聚類結果整體是令人信服的,Q值為0.59,S值為0.84。對圖2(b)中的聚類內容情況進行分析,樣本期間應急能力水平領域研究熱點方向整體上具有以下幾個特征:(1)應急能力水平評價集中在自然災害、公共衛生、突發事件等領域,這也說明在這些領域中的應急管理精細化程度在提升。(2)評價過程中主要從風險程度和應急預案兩個維度來構建應急能力水平評價指標體系。

結語

通過對應急能力水平研究文獻的梳理和知識圖譜分析可以知道:(1)按照年代分布進行整體梳理,發現在數據樣本期間的應急能力水平研究文獻呈現出逐步攀升的總體特征,具體分布趨勢呈現出4個階段:初始階段、成長階段、調整階段、優化階段。(2)多數研究機構都處于單打獨斗的狀態。在作者合作網絡中,已經有一些作者通過合作建立了良好的關系,并開始進行相關研究,但該領域的核心作者群尚未形成。(3)“應急管理”“指標體系”“自然災害”“應急能力”“風險評估”等關鍵詞在研究領域中得到了高度和持續的關注;“指標體系”“地震災害”“權重”“健康素養”等關鍵詞聯系密切,能夠充當信息傳遞的紐帶,構成了一個較為系統的研究框架。(4)應急能力研究領域中的聚類標簽反映了研究者的關注熱點方向集中在自然災害、公共衛生、突發事件等領域,評價指標體系主要從風險程度和應急預案兩個維度構建。

參考文獻

[1]侯云先,林文.農業氣象災害定量指標研究[J].河南農業科學,1994(12):10-13.

[2]陳華,劉榮.公共危機財政應急機制構建:以汶川地震為例[J].保險研究,2008,242(06):23-25+18.

[3]段勝.地震應急能力指數的量化評估指標體系研究[J].保險研究,2012,292(08):112-120.

[4]田軍,鄒沁,汪應洛.政府應急管理能力成熟度評估研究[J].管理科學學報,2014,17(11):97-108.

[5]梁閆,陳昊,張永領,等.基于G1-DEMATEL-測度量化的煤礦應急救援協同能力評價模型[J].煤礦安全,2022,53(11):254-258.

[6]王光輝,王雅琦.基于風險矩陣的中國城市韌性評價——以284個城市為例[J].貴州社會科學,2021,373(01):126-134.

[7]王桾蔓,文進.應用德爾菲法構建地震災區健康融入所有政策評價指標體系[J].中國循證醫學雜志,2021,21(07):754-759.

[8]劉成杰,胡鈺苓,李虹橋,等.中國智慧城市試點政策對城市發展質量的影響——基于韌性發展的視角[J].城市問題,2021,316(11):79-89.

注釋:

①2023年截止到交稿前共產出符合篩選條件的成果數量為63篇,按照線性回歸模型預測2023年全年成果數量為320篇。