一味霸悍:論傅山“四寧四毋”審美思想對潘天壽的影響

郭楚開

關鍵詞:傅山;“四寧四毋”;潘天壽;書畫;一味霸悍

無論在書法還是繪畫領域,筆墨完全是因人而異的語匯,它是形成每個畫家獨特性的根本所在——有如我們在訓練中國畫技巧時,“以勾、皴、點、染四大語匯系統為根本內容一樣。用筆的剛與柔、用鋒的長與短、點簇的密與疏、用墨的厚與薄、空白處理的顯與隱、皴擦的粗與細、染漬的多與少……這些牽涉到每個畫家的審美習慣與口味的技法處理,都會不由自主地反映出特殊的個性取向”[1]。早在傅山辭世不久,郭鈜便在《征君傅先生傳》中論道:“(傅山)最善臨池,草楷篆隸俱造絕頂,筆如鐵畫,不摹古,不逢時,隨筆所至,或正或側,或巨或細,或斷或續,無不蒼勁自如。畫更古雅絕倫。”[2]206文中對傅山的書畫風格進行了精準的概括。可以說,傅山刻意強調用筆,夸張各種有利于個人風格張揚的手法,他的這一書畫實踐給后世藝術家帶來了深遠的影響。

一、潘天壽對“四寧四毋”審美思想的現代拓展

任何一位畫家在藝術創作時,都有學習前代優秀畫作的過程,并在臨摹過程中求其技藝進步的現象,如此融會前人的畫風,再以個人技巧重新詮釋,獲得新的面目。這在繪畫史上極為普遍,甚至可以說是中國藝術的一項基本特征。潘天壽便是很好的一個例子。

潘天壽在《中國繪畫史》“清代之繪畫”章節中談道:“而明際遺民,如傅山、丁元公、鄒之麟、文從簡、萬壽祺、蕭從云、惲本初、吳山濤、程邃、金俊民、方以智、姜實節、查繼佐、查士標、釋弘仁、髡殘,以及明石城王孫釋八大山人、明楚藩后人釋道濟等,均抱道自尊,或巖棲谷隱,或韜跡緇流,每殉身藝事以為消遣,故于繪畫各有獨特之造詣,尤有影響于清初畫學者不少。”[3]216潘天壽肯定了明遺民畫家對清初繪畫界的廣泛影響。他曾專論傅山,如:“清代山水畫人,不在以上諸派范圍內者,尚大有人在。如太原傅青主山之皴擦不多,丘壑磊落,純以骨勝。”[3]244潘氏點出傅山繪畫的特色,認為其山水畫皴擦不多,以骨力勝,這是極為深刻的點評。

潘天壽在畫學主張上有很多與傅山書畫理念相近或類似的。如潘天壽所言:“畫事用筆須在沉著中求暢快,暢快中求沉著,可與書法中‘怒猊抉石‘渴驥奔泉二語相參證。”[4]76傅山曾論道:“子美謂‘十日一山,五日一水,東坡謂‘兔起鶻落,急追所見,二者于畫遲速何迥耶?域中羽毛鱗介,尺澤層巒,嘉卉朽萚,皆各有性情。以我接彼,性情相浹,恒得諸渺莽倘恍間,中有不得迅筆、含毫,均為藉徑。”[2]128兩者有異曲同工之處。

更為重要的是,潘天壽在畫學上對傅山的“四寧四毋”審美思想進行了拓展。宋人陳師道《后山詩話》云:“寧拙毋巧,寧樸毋華,寧粗毋弱,寧僻毋俗。”傅山承此論述,從正拙、丑妍、天人等多方面深入闡述,對書法的秩序美進行超越,從而擴大藝術審美范圍,以拙、丑、支離、直率為審美核心,反對巧、媚、輕滑、安排。傅山認為的“拙”是指形貌的古拙、粗樸,是一種自然之趣。傅山言及:“至于漢隸一法,三世皆能造奧,每秘而不肯見諸人。妙在人不知此法之丑拙古樸也。”[2]97又如:“漢隸之妙,拙樸精神。如見一丑人,初見時村野可笑,再視則古怪不俗,細細丁補,風流轉折,不衫不履,似更嫵媚。”[5]潘天壽對傅山“四寧四毋”審美思想進行進一步的闡發,他曾說:“荒村古渡,斷澗寒流,怪巖丑樹,一巒半嶺,高低上下,欹斜正側,無處不是詩材,亦無處不是畫材。窮鄉絕壑,籬落水邊,幽花雜卉,亂石叢篁,隨風搖曳,無處不是詩意,亦無處不是畫意。有待慧眼慧心人隨意拾取之耳。‘空山無人,水流花開。惟詩人而兼畫家者,能得個中至致。”[4]29潘氏還論及:“荒山亂石間,幾枝野草,數朵閑花,即是吾輩無上粉本。”[4]29潘天壽身體力行地實踐著傅山所提出的書畫思想,在特定社會環境下始終堅持民族氣節的思想,不為前人或成法所束縛,不迎合時尚,不取媚流俗,表現出自己的風骨與魅力。可以說,潘天壽的筆墨將心境與人格結合起來,顯示出其筆墨上的特殊精神追求,即他的筆墨乃是從內部投射出來的,是自由地從其活躍的思維中無意冒出來的,是其心靈狀態的完整性和獨立于外部世界的具體證據。

二、一味霸悍:潘天壽對傅山書畫思想發展之體現

1956—1965年是潘天壽作品風格成熟的十年,他的作品不論題材,氣勢越發宏大,反映了國畫中奇險蒼勁的一面,較好地體現出他對傅山“四寧四毋”審美思想的發展。

傳聞傅山善指墨畫。潘天壽也喜歡指墨畫,他將這種以往被視為旁門左道的繪畫技法提升至新境界。其在1966年所作的大型指墨畫《梅月圖》(圖1),是其生前最后一幅大畫。《梅月圖》畫風蒼古,巨大的老梅枝干橫斜,如鐵鑄一般挺立在夜色之中,成為畫面一個有力的支撐點。剛硬的梅干、巖石與濕潤的苔點、柔嫩的紅梅互相對照,在墨色的暈染下顯得蒼老而年輕,寧靜而靈動,讓我們感受到一股不屈的生命氣息。題款詩云“氣結殷周雪,天成鐵石身。萬花皆寂寞,獨俏一枝春”,或可代表畫家的自述,喻示其一生對水墨創作的堅持。

對于潘天壽來說,山水畫是探索味最重的創作類別,他借由山水畫的創作,嘗試使用不同的手法和構圖來探討山水畫的新意。且看潘天壽在1958年夏天赴新安江水電站工地體驗生活后所作的作品《鐵石帆運圖》(圖2),他并不像一般人著重刻畫大型水電站,而是匠心獨運地表現新安一帶的壯麗山河。他曾對與自己一同下新安的學生這么說:“我不會畫人物,新建筑也畫不好,只好從側面反映新安江的偉大工程。”就如同畫題“鐵石帆運圖”一般,整幅畫其實就是一塊如鐵般具有重量感、體積感的巨大山石。眾所周知,相對于西方繪畫來說,中國山水畫重視對心情的表達,其實質是一種超越實際物象的筆墨結構,比如說“米點云山”“牛毛皴”“荷葉皴”等。中國山水畫講求表現對象的骨氣,而不是對象如實描摹。正如傅山的山水畫以虛實、動靜以及意境、筆墨來表達文人士大夫的心境,潘天壽的此幅《鐵石帆運圖》也注重對山水整體感覺的認知。潘天壽并不用傳統山水層層疊起的俯視構圖表現山高,而是大膽采取截斷后景山峰與前景的手法,集中表現畫面中景的巨巖和老松。這種手法在傅山的山水畫中時常可見。潘天壽山石少皴,絕類傅山,也是以氣骨取勝,潘氏松樹造型和傅山的怪柏形象也十分相似。潘氏此圖中濃密的松針和虬結的枝干構成了畫面最明顯的動勢,由下往上撐起如云一般的松蔭。背景的山壁斜斜地往松葉方向集中,苔點的暈染和山石、草木的密集,共同形成了畫面空間與墨色的漸變效果,猶如向右的箭頭一般引領觀眾的視線,讓背景山壁更加顯得沉重,也造成了畫面中向右的空氣流動感,潘天壽正如傅山那樣通過空間的聯結、分解來制造險勢。在一片剛硬的巖石中,規整的題款便越顯細致,其直角的分布也與松樹的動線承接,加強了畫面的韻律感。

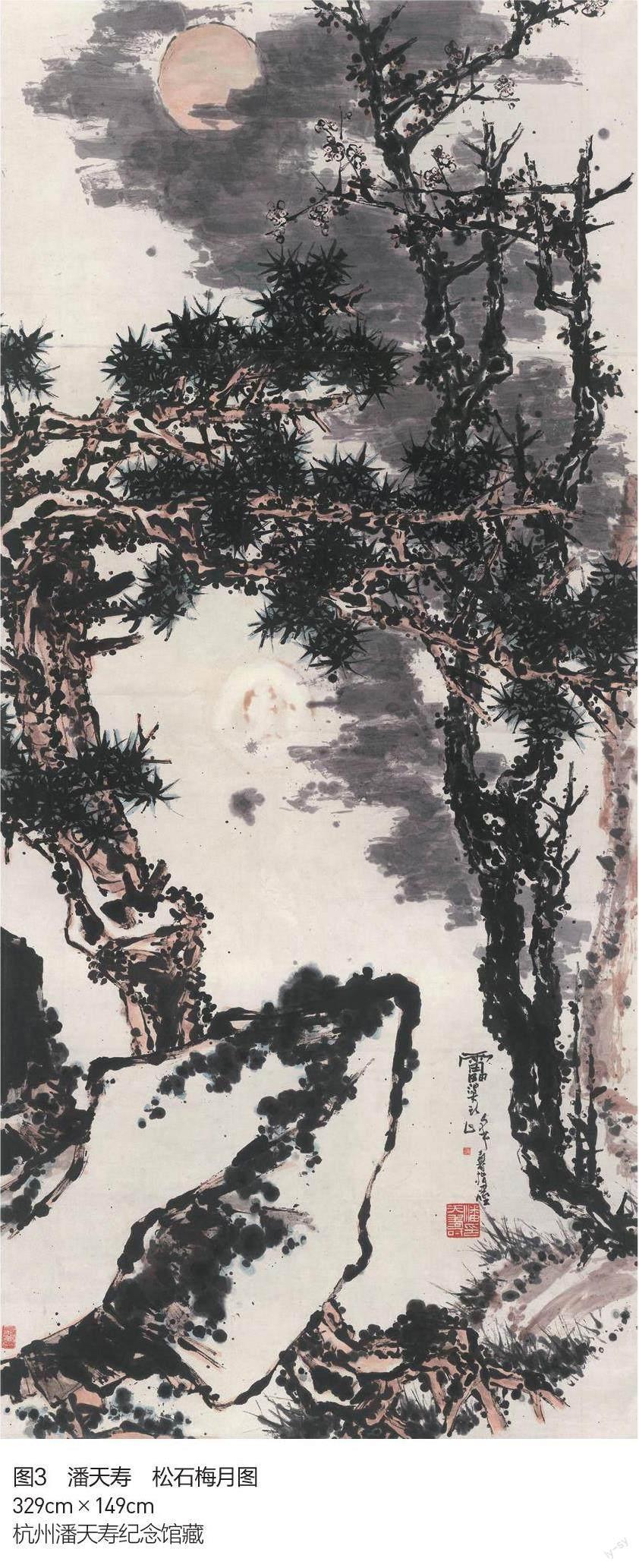

潘天壽對傅山書畫思想的發展可體現為“一味霸悍”。關于“一味霸悍”的解釋,目前學界多有兩種說法:一方認為“一味霸悍”是潘天壽最主要的藝術追求,《一味霸悍》閑章是他對剛健表現的宣示;另一方認為,能反映潘天壽最高藝術理想的是另一方《不雕》閑章,“一味霸悍”是畫家的自謙之詞。不論是“不雕”還是“一味霸悍”,在潘天壽的畫中,都是他極力表現的特質。而“一味霸悍”正是傅山“四寧四毋”的邏輯延伸,“不雕”也是“四寧四毋”中“直率”的另一種說法。因此,“一味霸悍”可視為潘天壽對傅山“四寧四毋”的拓展。此幅《松石梅月圖》(圖3)便是其“一味霸悍”繪畫風格的注腳。潘氏以拙、重的線條勾出了松樹、梅樹的枝干,再以粗、細筆交錯運用勾出松針與梅花,小細筆寫就的松針、梅花與背景月色的大塊面涂抹形成對比,既表現了松樹的濃密、霸悍和梅樹的拙壯、不屈,也表現了黑濃的夜色氣氛。畫家以沒骨法畫出月亮,打破沉重的黑色,從而豐富了畫面的意境。潘氏畫中石頭少皴,以突出骨氣,與傅山筆法有相似之處。《松石梅月圖》在空間布白也十分奇特,黑色的松梅與石頭、背景留白形成了呼應,環形是畫面中實的部分,中間山石的輪廓則是一個較輕的虛空間,疏密、虛實處理得當。潘氏由淺淺的赭石和淡墨分出明暗塊面與層次,不僅加強了物象的體積感,也加強了畫境與氛圍。無論松梅的取勢和筆勁,還是石頭、月亮的信筆勾勒與涂抹,都能讓我們窺探到類似傅山丑拙、支離、直率一路的審美趣味,也是潘氏“一味霸悍”“不雕”美學精神的體現。

構圖與思想的結合,一直是中國畫創作的重點,而在探討兩者間的問題時,潘天壽的想法是很有現代性的。他曾對學生提出了這樣的見解:“藝術家深入生活和反映生活,不是自然主義的看到什么就表現什么,而要抓住當代生活中的主流思想來表現。既要看到眼前的美景,又要看到進步的未來,要有美好的幻想,才能深入一步,先進一步,而起到引導群眾向前進步的作用。”[6]由此可見,潘天壽是很有意識地在水墨畫中對古典傳承與現代創新之間的銜接進行思考。在繪畫方面,潘天壽注重在畫面上思索與古不同的構圖問題。不管是山水、花鳥題材還是人物題材,潘天壽都特別注意元素與元素之間的疏密、大小、輕重,以及相互的聯結。這種構圖不是一種僵化或一成不變的內在結構,而是結合人格理想和審美理念的動態結構。他的畫作最引人入勝的便是奇險的構圖。他的構圖甚至帶有設計味道,借用宋代的“一角”式來重新詮釋不同的畫類。潘天壽以剛硬霸悍的筆法作為其繪畫風格基調, 其畫作有時未免太過險巧,“一味霸悍”得使人緊張,自然趣味略顯不足。

結論

潘天壽以其剛硬不屈的個性,在藝術的道路上真正做到了知行合一。這種實踐與精神,表現出對傅山人格魅力和書畫精神的堅持,并使其繪畫轉化為一種剛健的生命力。

約稿、責編:史春霖、金前文