淺論鑒藏印

張玳腙

關鍵詞:鑒藏印;篆刻;歷史

一、鑒藏印的起源

中國古代藏書章對于后人了解文獻的收藏、流傳以及鑒別古籍版本等都具有重要價值,是圖書收藏者用以標明圖書所有權和表達其個性愛好的一種印跡,又稱藏書印。有人認為中國西漢時期就已出現藏書章,但是沒有確切的資料印證[1]。在西漢時期,紙張的使用并不廣泛,簡牘使用較多,而簡牘不易鈐印,即使用印也只是蓋在泥制器物上。

張彥遠在《歷代名畫記》中稱鑒藏印始于東晉[2]。鑒藏印的實物印跡有南齊或隋代寫經所鈐之“永興郡印”。大多數學者認為在書畫作品上蓋鑒藏印始于唐代。目前所見最早的鑒藏印是北京圖書館收藏的南北朝寫本《雜阿毗曇心論》(簡稱《雜心論》)卷中所鈐朱文方形官印《永興郡印》(圖1)。藏書印是我國發明的,它隨著藏書事業和篆刻藝術的發展,形成一道獨特的風景線,具有豐富的文化內涵。這一獨特的文化現象,后來傳到日本、朝鮮,甚至也為近代某些西方人士所接受。藏書印不僅能證明藏主擁有該書,而且表達了藏主的人生信念、生活情趣,與中國傳統文化有著不可分割的密切關系。

二、鑒藏印的發展

鑒藏印大致可分為兩類:一類是用于書畫鑒賞、審定與收藏的印章;一類是用于圖書收藏的印章。自唐宋以來,同一幅書法或繪畫作品經過歷代收藏家的鑒藏,上面會留下大量的鑒藏印章,這些印章也就成了鑒定書畫真偽的參照物。漢代以后,唐代以前,不管是官府人士還是一般文人,在鑒定書畫真跡之后,通常是在鑒定的書畫作品或其副頁上簽名,這叫押署。押署有點麻煩,于是,后來人們就把押署簡化成蓋個章、打個印。這個用于書畫鑒定和收藏的印章,稱鑒藏印。鑒藏印使印章真正跟書畫作品相結合,印章從此走向藝術(此時還不是獨立的藝術形式,只是開始走向藝術)。

據徐浩《古跡記》記載:“太宗皇帝肇開帝業,大購圖書……命起居郎禇遂良排署如后。”李世民一當皇帝,就當即下令搜訪民間書法家、畫家的真跡,老百姓收到通知以后,都來獻寶。收上來之后,李世民一看,好的、壞的混在一起,于是就下旨讓褚遂良等書畫大家負責鑒定,鑒定完了,就蓋上印章,這就是著名的《貞》(圖2)、《觀》(圖3)小璽[3]。

唐、宋以來,人們將各種官印、私印蓋于著名書畫家作品上。以宋代為例,宋沿襲南唐舊制,于內侍省下設翰林院,總天文、書藝、圖畫、醫官四局,復興了書畫,也豐富了內府的收藏。據南宋鄧椿《畫繼》記載,宋太宗端拱元年(988),內府法書、名畫已蓄數千卷。及至徽宗朝,內府所藏書畫充牣填溢,百倍先朝,現傳世的書畫名跡中有13方鑒藏印。靖康之變以后,南宋內府書畫鑒藏印也有許多。反觀宋代私印,傳世的實物就很少了。這與詔令私家印章材料只能用木材有關,而木質印章易腐、易燒、易破損,很難傳世。

到了元代,真正的文人篆刻形成,鑒藏印也隨之發展。這時期的文人鑒藏印有王冕的《竹齋圖書》,趙孟頫的《趙氏圖書》《松雪齋圖書印》,等等。趙孟對元朱文印的開拓有著里程碑式的意義,他與吾丘衍提倡的典雅印風確立了明代篆刻創作的方向。明代有《典禮紀察司印》,是內監掌管藏物的印記。私人鑒藏印有文徵明、文彭、文嘉父子的《停云館》,項篤壽、項元汴家族的《天籟閣》《海野堂》,等等。

明清篆刻流派的發展突破了“印宗秦漢”的藩籬,篆刻與書畫共同發展。明朝鈐鑒藏印的熱度只增不減。清朝統治者傾慕漢民族的傳統文化,將對鑒藏印的研究推向了高潮。

三、鑒藏印的功能

印章中內容有收藏、鑒定、審定、欣賞、觀覽之別。鑒藏印兼具實用(鑒別真偽)和藝術(審美鑒賞)兩種功能。鑒藏印不僅開啟了唐宋以后書畫收藏、鑒賞之風,使我國歷代書畫作品傳承有緒,且為印章與書畫相結合創造了新形式。我們通過歷代鑒藏印的內容可以了解時代風尚與用印特點。自古以來,詩書畫印這四種傳統藝術既可以是獨立存在的,也可以是相輔相成的,它們共同構成一幅完整、精美的畫作。在漫漫的歷史長河中,印文化繁榮發展,出現了鑒藏印、閑章、印章邊款、字號印、流派篆刻等,為印文化的發展增添了濃重的一筆。書畫大家的鑒藏印不僅是一件藝術品,也成了鑒定古書畫真偽的重要組成部分。

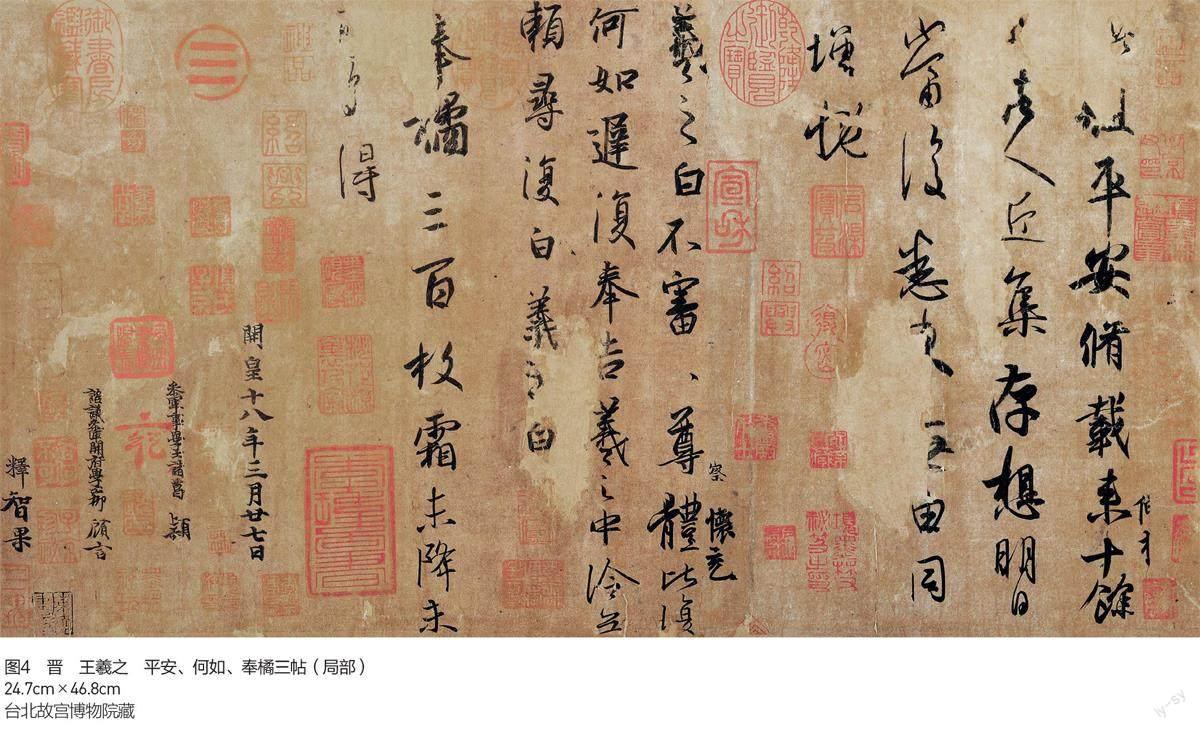

以王羲之的《平安、何如、奉橘三帖》(圖4)為例[4],押署有隋代的諸葛穎、柳顧言(圖5),以及宋代的歐陽修、韓琦等十幾人。古代的文人學者看到如此優秀的藝術作品肯定要紀念一下,這時鑒藏印的作用就體現出來了,在不破壞原作品的前提下,鈐蓋印章的效果就比押署好很多。北宋以后,鑒藏印逐漸代替了押署。

結語

鈐蓋鑒藏印這一風氣歷經幾個朝代,經久不息,使得印章與書畫完美結合,也給后人鑒定書畫真偽、畫作水平留下了重要的依據。鑒藏印是印文化的重要組成部分,也是古人留給我們的珍貴文化遺產。對于這一優良的文化傳統,我們應當也必須繼承、發揚。

約稿、責編:史春霖、金前文