多元文化視野下的中國民族聲樂理論研究與實踐

蕭梅?魏育鯤

【摘 要】 “民族聲樂”涵蓋的唱法包含兩個方面:一個是所謂“西洋唱法”(或稱美聲唱法)傳入中國之后逐漸從“中國的民族樂派的聲樂藝術”建設中發展出來的唱法;另一個是中國傳統暨民間唱法。“一方水土,一方歌”,在不同空間、信仰和社會習俗中形成的風格迥異的歌唱技巧與方法,承載著不同文化的知識脈絡與傳統。在當代民族聲樂語境下,要從多樣性的民間歌唱資源中汲取建構“民族聲樂”乃至“中國聲樂”體系的資源。我國目前關于歌唱的文獻資料構成了數量龐大的文獻庫,要以文獻庫的使用和研究為抓手,進行深度文化解析,有助于促使研究、實踐和對外交流“活”起來,重新獲得滋養。

【關鍵詞】 民族聲樂;中國聲樂藝術;傳統暨民族民間歌唱方法;多樣性;歌唱數據庫

在討論“中國民族聲樂”的理論與實踐問題時,一個“中國傳統暨民族民間歌唱方法—民族聲樂—中國聲樂藝術”的序列會躍然而出,這個序列似乎隱含著一種歷時過程。如果說“中國聲樂藝術”的概念是近年來“中國故事”“中國聲音”“中國樂派”等以“中國”為關鍵詞、以“國家”為視角的敘事追求,那么它的內涵或潛臺詞是“中國”而不是中國的某一個地方,是“藝術”而不是“民間文化”。如果定位如此,就存在一個“超越地方性”的問題。要知道,“中國聲樂藝術”是應以“地方”為根基、以“民間文化”為來源的。

由此,可以聯系到在20世紀的百年歷史中所形成的現代“中國民族器樂”,其形成與發展可反映出這種國家與地方層面即“國樂”與地方樂種的關系。“中國民族器樂”脫胎于傳統的地方樂種,力圖以超越地方性為目的,塑造出能代表和符合國家、民族形象的新樂種。這一新樂種以音樂學院的專業(或課程)設置為載體,經過幾代音樂工作者的努力,逐漸被確定為“民族器樂”表演專業,并以“國樂”“民樂”“華樂”“中樂”等稱謂出現在不同地域的華人世界。它作為自20世紀早期迄今的“新傳統”,完成了科層制的教學體系建構,積累了由古代典籍、民間音樂傳譜,以及自劉天華之后愈益豐厚的音樂創作所共同構成的曲目文獻。在傳統與當代的張力中,“中國民族器樂”(“國樂”)與傳統的地方樂種圍繞不同樂器演奏各自開展整理工作,并發展出豐富的表演技法,共同完成了“民族器樂”作為國家話語下“普遍知識體系”的現代建構[1]。

再看中國民族聲樂發展的這個歷時序列,其背后究竟隱含著何種觀念和內涵?對于中國豐富的聲樂藝術實踐而言,又有何種聲音能夠代表中國?何種聲音符號能夠表達中國性?又如何用聲音藝術描繪當下中國的精神肖像,展開中國音樂敘事?對這些問題的回答應該從現實問題入手,才能避免隔空錯位。

一、中國民族聲樂的“兩個方面”

近一個世紀以來,圍繞“民族聲樂”的建設,一直有著關于“土嗓子”和“洋嗓子”的爭論。“土洋之爭”是伴隨著民族歌劇—既結合民間曲調、戲曲,又借鑒西洋歌劇—這種新歌劇形式的誕生,尤其是在《白毛女》等新歌劇上演后產生的。爭論以呂驥、張承謨、賀綠汀等分別在《人民音樂》《音樂評論》《文藝報》上發表的評說為代表。呂驥從我國的歌唱傳統角度出發,認為“各地民歌的唱法,各種地方戲的唱法,以及各種說唱音樂的唱法與道白,是各各不同,都具有相當艱難技術”[2],可見這些傳統的發聲方法、聲音的裝飾法等都值得借鑒。張承謨認為歌唱時的嗓子要區別于說話時的嗓子,歌唱的嗓子是“表現力最大的嗓子。……用合乎物理和生理的法則,發出最優美的人聲的嗓子”,“嗓子是只有發達得完美不完美的區別,而不應該有土嗓子洋嗓子的區別”[3]。賀綠汀則針對“洋嗓子”是“打擺子”“吐字不清”“做牛叫”“口里含住一個橄欖”等偏見展開討論,強調“直著嗓子叫喚,這樣的唱法與其說是中國嗓子不如說是原始的嗓子”,并認為新的歌唱藝術要“一手伸向中國一手伸向外國”[4]。事實上,“土洋之爭”不僅是針對發聲方法的“科學性”探討,也包含“民族性”探討,即如何在中西的分判之間尋找一條發展“中國唱法”的道路。

這種背景之下,在實踐層面,專業音樂教育也緊跟聲樂理論探索的步伐。如1956年東北音樂專科學校成立民間演唱專業,并圍繞專業需求開設了聲樂、民間音樂、唱詞表現、戲曲打擊樂等課程,該專業前后兩屆共招收7名學生;1957年,上海音樂學院試辦民間演唱專業,并于1958 年正式在大學及附中成立民間演唱專業;1961年,文化部將“民間演唱專業”確定為音樂院校的正式專業,并將其更名為“民族聲樂專業”,這標志著體系化的“民族聲樂”表演與教育的建立。

就“民族聲樂”涵蓋的演唱方法而言,包含兩個方面:一個是“西洋唱法”(或稱美聲唱法)傳入中國之后逐漸發展起來的“中國的民族樂派的聲樂藝術”;另一個則是指中國傳統暨民間唱法。這兩個方面的核心訴求都是尋找更為適合表達中國歌唱風格和韻味的演唱方法。

回首“民族聲樂”的發展歷程,從上述兩個方面對“中國唱法”的構建,產生過一大批具有鮮明個性的歌唱家。以美聲唱法為基礎,吸收民間唱法的有姜嘉鏘、德德瑪等;以民間唱法為基礎,吸收美聲唱法的某些因素(比如解決共鳴、聲音尖細和發聲緊繃等問題)的有才旦卓瑪、何紀光等。不論他們的唱法有何不同、個性多么鮮明,這些歌唱家最終都被歸納在“中國聲樂學派”或“中國唱法”的框架中,為構建“中國聲樂學派”貢獻了自己的力量。同時,也要充分認識到,他們的貢獻是在長期、細致的技法磨合中,在對中國歌唱資源的反復汲取中形成的。以何紀光為例,他的演唱特點之一是將西洋發聲法與傳統的高腔演唱技巧結合,其高腔技巧是1957年向衡山民歌手李本喜學習的結果,他還將高腔唱法中常見的“掙頸紅”改為氣沉丹田[1]。20世紀80年代,當他再次回到上海音樂學院進修時,所掌握的民歌唱法及曲目被時任上海音樂學院院長賀綠汀列為重點文化搶救對象;同時,何紀光還留下了100首湖南民歌的錄音,以及由黃白與江明惇兩位教授為其記錄的400首湖南民歌曲譜。何紀光這100首錄音是在其400首演唱曲目中精選出來的,如果按照這個比例在《中國民間歌曲集成》所收錄的33149首民歌中做精選,那至少有8000首民歌值得專業歌唱家傳唱。遺憾的是,不僅何紀光演唱的大多數民歌今天已少有傳唱,《中國民間歌曲集成》所記錄的民歌如今也大多成了歷史的遺產而無人問津,這些曲目曾是那個時代優秀的民族聲樂歌唱家的常備曲目。何紀光的例子是否說明當今的“民族聲樂”發展不應僅滿足于解決單一的唱法問題,還應考慮如何傳承那些承載著文化的民歌曲目資源。是否還可以說,“民族聲樂”雖然已非純粹的傳統、民間唱法,但應該有承擔起接續傳統、傳承民間唱法與曲目的責任。也正基于此,才有學者做出“民歌是中國聲樂的風格歸趨,中國聲樂是民歌的現代命題”[2]的判斷。

不過,當前一些民族聲樂專業的學生認為“民歌”就是民歌改編曲或新創作的、具有民族風格的聲樂作品,似乎民歌就是用“民族唱法”演唱的歌曲,而非“傳統音樂概論”中所指稱的“民間歌曲”[3]。就此,我們曾對以“民族唱法”為主題的獨唱音樂會做過一個調查,通過不同樣本收集到24場民族聲樂歌唱家(男4,女15,混合5)的專場音樂會曲目單,發現演唱重復率最高的有9首民歌:《茉莉花》《孟姜女》《馬桑樹上搭燈臺》《走西口》《繡荷包》《親疙瘩下河洗衣裳》《桃花紅杏花白》《嘎達梅林》和《洗菜心》。曲目的高重復率固然說明這些歌曲的經典性,但也說明了歌唱家在民間歌曲發掘、推廣和經典化工作方面的停滯。從曲目總量中獨特曲目所占比例來看也是如此,24場音樂會的曲目共402首,其中不重復的傳統民歌不到40首,即平均每場的獨特曲目不到2首。音樂會反映出的問題在有關民歌的教材中也同樣存在,從我們收集到的21本聲樂教材來看,教材所包括的歌曲總量為1286首,其中傳統民歌101首,占8%;傳統民歌改編曲187首,占15% [4]。換句話說,除這兩類之外的創作及其他歌曲達到77%,這說明民族聲樂教材的著眼點不在傳統民歌上。此外,本文作者之一蕭梅曾經參加過一場約10位“民族聲樂”研究生的開題報告會,發現其中5至6人的選題都是針對同一部歌劇的同一個角色(比如歌劇“野火春風斗古城”中的金環)所做,不禁感嘆這一選題超過一半的重復率是否意味著歌唱研究與歌唱實踐之路越走越窄呢?

無獨有偶,我們在浙江考察具有悠久歷史的永嘉昆劇時,發現該劇種的演員所用的唱法行腔皆是“南昆”,而不是他們的特色腔調“永昆”。老一代“永昆”演員們說,原來的昆曲分為正昆和草昆,如今草昆如“湘昆”“永昆”“甬昆”幾乎都名存實亡了,原因就在于唱法完全變化了—目前該團的青年演員大多畢業于上海戲劇學院,在學院中學習的是南昆而不是“永昆”。例子雖然是昆劇的,但對民族聲樂而言,是否也是一面鏡子呢?凡此種種,也許才是討論“民族聲樂”之“另一方面”—中國傳統暨民族民間歌唱方法的初衷,也就是說,要從多樣性的民間歌唱資源中汲取建構“民族聲樂”乃至“中國聲樂”體系的資源。

二、民間曲目與唱法的多樣性表達

從先秦至明清,中國傳統典籍對今之所謂“歌唱方法”已有豐富的論述,這些圍繞著“聲、氣、情、字”的討論呈現了歌唱觀念與審美的歷史綿延。此外,在華夏大地上充滿著勃勃生機的不同空間、民族、文化的多元歌唱方法,亦蘊含著千百年來歌者歌其事、運其聲、表其情、抒其懷、志其心的深厚底蘊,蘊含著一代代傳承人在生命的過程中對歌唱與人生的領悟。“一方水土,一方歌”,這些在不同空間、信仰和社會習俗中形成的風格迥異的歌唱技巧與方法,承載著不同文化的知識脈絡與傳統。在當代的民族聲樂語境下,如何重新審視這些豐富的傳統暨民族民間唱法資源呢?

(一)將眼光投向 “民間”

與西洋美聲相對統一的唱法不同,我國的民間歌唱方法是多元化的,這與其所處的多元文化背景相輔相成,且其中所包含的各民族、區域甚至不同流派之間的演唱差異,都蘊含著深厚的文化內涵和審美取向。在此種語境下,民族聲樂的“民族性”實則是上述民間歌曲多元化的表現。

20世紀50年代,上海音樂學院曾邀請三弦藝人王秀卿為聲樂系三、四年級學生開設民間說唱音樂、單弦牌子曲以及正音課。王秀卿自幼雙目失明,曾經四處流浪賣唱,能演唱數百支不同風格流派的說唱音樂曲牌。之所以請她來教這些課程,特別是正音課,是因為在歌唱中,正音是非常重要的,尤其在唱中國作品時,它已成為傳統說唱表演的基本功,而王秀卿有著豐富的民間音樂閱歷,是民間的“正音”。1956年11月25日,《文匯報》刊登了由新華社供稿的報道,介紹了民間盲藝人王秀卿在大學任教授并深受歡迎的情況。報道中稱,她把幾十年的演唱心得“寫”成了數萬字的教材,還專門提及她將計劃進一步研究中國民族音樂的發聲問題(遺憾的是這些教材的具體資料,我們目前并未看到)[1]。

此外,新民族歌劇的開拓者郭蘭英的成功與其戲曲演唱背景密切相關。盡管新民族歌劇并非戲曲,新歌劇的唱法也并不等同于唱戲,但郭蘭英的開拓性就在于,她立足于戲曲唱腔技法創造了一種新的唱法。仔細分析她的歌唱就會發現,她對傳統戲曲的聲腔進行了加工創造,并根據現代白話文的語境去琢磨發聲如何與語言高度統一。她曾在《從山西梆子看傳統的中國唱法》中說:“舊戲對咬字十分注意,‘唱戲唱戲唱戲不但用嗓子,還要用字。因為聽唱戲而聽不懂字句,就根本不能滿足觀眾要求。不管嗓子怎么啞,聲音有什么缺點,字咬清了,觀眾還是歡迎。”正是抓住了這一點,她才會在新歌劇表演上格外注重發聲與語言的統一。此外,關于怎樣練聲,她認為晉劇的訓練方式也很有借鑒意義,比如“每天清晨四點,我們就空著肚子到野外去練聲。開始并不大唱,而是‘喊嗓子。師父教我們喊‘唔和‘啊(唔是閉口音,啊是開口音)兩個字……喊了十分鐘到二十分鐘后,嗓子眼里‘熱火了,就是‘潤了”[1]。當然,對于這些戲曲技法郭蘭英并非全盤接受,而是在聲音與民族風格之間進行了細致入微的融通。

還有很多類似的例子可以說明“民族聲樂”的發展僅就歌唱技巧而言,可在民間演唱的傳統中汲取養分。朱崇懋與李雙江兩位歌唱家就分別在演唱中做過對彈詞和昆曲的“取法”。蕭梅曾經在2020年深圳聲樂季作了題為《漫議“歌唱”—從理論研究打開聲樂實踐的視野》的授課,就朱崇懋演唱的彈詞《秋思》與李雙江演唱的昆曲《紅梨記·亭會》中的曲牌【桂枝香】進行了分析,并指出,二人在傳統曲目演唱上最大的區別就是方言與非方言演唱,一個用蘇州話,一個用普通話。用普通話演唱各地的傳統音樂作品,在民族聲樂中是一個比較普遍的現象。當然,這種在演唱中將原本的地方方言改為普通話,必然會給傳統聲樂品種的“再演繹”帶來改變。朱崇懋曾演唱過《蝶戀花》《宮怨》《秋思》等由蘇州彈詞改編的獨唱曲,《秋思》是他在向蘇州彈詞名家周云瑞學習后,使用蘇州方言進行的演唱,這與他用普通話演唱《蝶戀花》時著重于對個別字詞和高音聲區使用極富個人色彩的真假聲轉換有著明顯不同。使用不同語言演唱必然導致技法上有所差異,對于以美聲唱法為基礎的歌唱家來說,用蘇州方言演唱必然帶來咬字、行腔和用嗓的挑戰。一方面,蘇州方言本身的“扁”和“嗲”,在一定程度上限制了開大嗓演唱的空間。比如第一句“銀燭秋光冷畫屏”中的“光”,如果用普通話演唱,其發音中的雙韻母很適合美聲唱得更“放”、更“大”的處理;但用蘇州方言演唱就有了“gua-n [ku?51]”的歸韻過程,進而產生了另一個難點,即“出詞和歸韻”的約束。《秋思》的曲詞是一首唐詩,全篇韻轍以“中東韻”和“人辰韻”為主,其歸韻強調以“en”來統一,將字音繞回舌根發韻之處,突出體現一種鼻腔的哼鳴,這就要求演唱者始終保持“收”的狀態,這種較為特殊的處理方式幾乎貫穿于整個唱段中。朱崇懋惟妙惟肖的“歌唱”解決了本嗓運用與美聲發聲方式在語言歸韻、潤腔和唱法細節上的平衡處理問題,并在不失美聲唱法的基礎上“回歸”彈詞演唱風格的語境,這是中國藝術歌曲演唱的一種重要探索。

相較于《秋思》,李雙江的【桂枝香】則使用普通話演唱,并拋卻了昆曲小生多用的“小嗓”(假嗓)或“中嗓”(陰陽嗓),他講究真假聲交替,依舊使用“民族聲樂”中的大嗓演唱,聽者因此能明顯地感受到聲樂訓練之“通道”的存在。然而,用嗓的改變讓同樣旋律的唱腔,在高音方面顯得特別突兀[1]。當然,語言和用嗓的改變與歌者將戲曲曲牌作為“歌曲”演唱的目的相關,在技法上的標志就是對昆曲演唱中口法和行腔方式的改變。

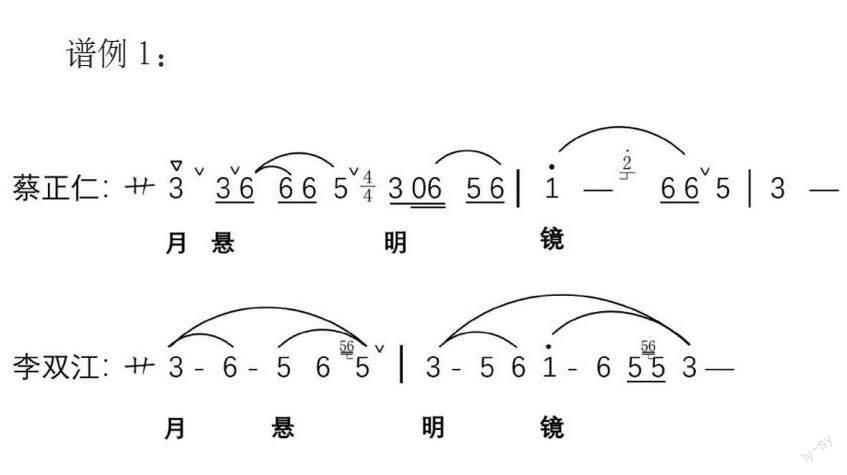

比如,入聲字是昆曲的一大特點,這個選段中“月懸”中的“月”字是一個入聲字,在口法中要求“斷”,即通常說的“逢入必斷”,由于這個口法、韻仄和腔格的限定,使得昆曲唱腔中的每一個字所對應的旋律都有著嚴格的依據,形成了所謂的“依字行腔”,因此,“月”與“懸”要用頓腔斷開;但李雙江的演唱保留了民族聲樂演唱歌曲的習慣,將“月懸”連在一起演唱,字音與腔格都發生了變化,這使得其演唱更像一首“昆歌”(譜例1)。

譜例1:

譜例1比較了昆曲演員蔡正仁和李雙江的【桂枝香】第一句唱法,可見李雙江的改變使原曲中口法與腔格相互配合所形成的唱腔音調發生了變化:原本單音的“月”,變成了雙音,兩段旋律主要的骨干音基本相同,但在旋律的氣口上已經發生了較大的變化,李雙江首句“月懸明鏡”中,只在“懸”與“明”加入了氣口,而在蔡正仁的版本中,共有4處氣口。此外,在昆曲的行腔中,大多數氣口之后的腔,都是字腔之外為其后“接字”的“過腔”。然而在李雙江的演唱中,“懸”“明”和“鏡”的過腔,基本上都處理成了拖腔。李雙江對氣口的處理或許更符合“歌曲”的演唱習慣,但這種方式容易模糊昆曲中“過腔接字”和“腔格”兩個非常重要的技法。聯系到中國古典唱論與戲曲等歌唱實踐,字音涉及口法,即轉聲、收聲、承上接下諸法,它們是演員創腔的依據:平聲有迭腔,上聲有嚯腔,去聲有豁腔,入聲有斷腔,如此才能真正理解李漁在《閑情偶寄》中所提出的“美聽”之審美境界。換句話說,要理解“美聽”,只有將其放在傳統戲曲的語境中,品味歌唱與《唱論》中所說的“凡歌一聲,聲有四節:起末,過度,揾簪,攧落”[1]的相關性,才是“美聽”。比如“過度”,字面上理解是指“通過節拍的度數”,也就是聲與聲之間的連接;放在昆曲語境中,就與“過腔接字”相關,譜面上看起來是拖腔的部分,實際上是為了接后面一個字腔的“過腔”。字腔重,過腔輕,虛實對比,才能體現行腔的美感。

美聲與民族聲樂在借鑒、演繹中國傳統聲樂作品時,應該注意到的遠遠不止旋律本身。從上述比較中,可以覺察到“依字行腔”的多個面向,“依什么字”關乎方言字音、韻轍;“行什么腔”又與不同劇種的“腔格”有關。所以一旦舍棄了方言,改變的就不僅僅是字音的問題,而是由語言引發的一系列問題。當然,本文所舉之例并不是為明確該如何向民間“取法”并判斷對錯,而是要呈現這些探索過程中所蘊含的訴求,希望深入民間,在唱法上獲得更多的養分。

(二)傳統暨民間知識的智慧

通過田野考察發現,傳統暨民間歌唱中不僅蘊含著特別有價值的訓練方法,而且還有民間歌者自己對于歌唱的嘗試性實踐。

內蒙古長調藝術家阿拉坦其其格在一次采訪中說,蒙古族人唱歌有很多練習的辦法:有的騎在馬上迎著風練氣息,如果你的氣息好,就能控制住不讓風直吹進喉嚨里;有的擺一個蠟燭在面前,對著蠟燭唱歌而火苗不能晃;還有一種氣息的練習法叫“數葫蘆”,即快速數“一個葫蘆、兩個葫蘆、三個葫蘆……”,一口氣數99個葫蘆。這種練氣息的方法,與蒙古族語言的發音密切相關,與漢語的舌面音發聲位置靠前不同,蒙古族語言發音是在口腔中間包裹著,因此在歌唱時要“含著點”,“葫蘆、葫蘆”正好因應了這種氣息訓練和語音發聲的需要。此外,為了訓練發聲器官的肌肉群放松,蒙古族民間還會用舔碗的方式,讓舌頭、舌根肌肉完全放松。阿拉坦其其格在她的聲樂教學中,進行了七個元(母)音的循環訓練—aeiou?ü-ü?uoiea,這些都可以被視為歌唱與特定語言發聲密切結合的訓練方法。由此可知,沒有一個放之四海而皆準的練聲標準或方法,每一個民族都可以根據自己的語言、歌曲風格生成最適合的方法,而作為一名好的歌者必然會不斷琢磨適合本民族文化的特殊表達方式。

新疆維吾爾族的歌者賽努拜爾也做過民族歌曲演唱的相關探索。她創作了一套維吾爾族“木卡姆”的練聲曲,這些練聲曲,除了可以用鋼琴伴奏外,還可以使用傳統樂器薩塔爾伴奏。這樣訓練的主要原因在于,維吾爾語言中有一些特殊的細密裝飾音,這些裝飾音的風格表現需要借助本土的樂器。此外,她還運用“拉克木卡姆”開頭的散序作為練習曲的主題,使用由低到高移調的練聲方式。可見,要唱好某一個地方的歌曲或者訓練好這個地方的聲樂表演人才,需要根據民族語言以及歌曲特點來尋找專門的發聲和練聲方法。

以上案例所體現的民間歌唱中的智慧,是在長期的實踐中積累的。要開啟這些重要的探索,對于研究者或實踐者而言都需要跨出“舒適區”,而如何真正跨出去,是我們面臨的一個挑戰。比如一些表演專業的學生,對跨出學院的大門,走向民間,往往有一種畏懼心理。器樂專業的學生,在民間難以與樂師合樂,因為他們不了解民間合樂的禮數和習慣;聲樂專業的學生,也生怕自己出去學習后再也回不到之前所謂的“純正”技法上。美國著名音樂學家曼特爾·胡德(Mantel Hood)所提出的“雙重音樂能力”雖然是針對研究者提出的希望,但對于實踐者何嘗不是如此?然而“雙重音樂能力”在器樂上的實現障礙較少,在聲樂上卻具有相當的實現難度。有部分歌唱者可以在自己的歌唱風格中借鑒、融合其他風格的歌唱技巧,但在演唱中很難做到保持不同風格的完全區分與自由轉換。2013年,音樂學家莫利·阿達金斯(Molly Adkins)在文章中談及自己在學習西方藝術歌唱方法之后,再學習日本民歌的切身體驗。由于她本人具有美聲唱法的基礎,因此剛開始學習日本民歌時,當地的同學認為她演唱的日本歌曲是用美聲唱法唱日本曲調。后來,她索性停止練習意大利藝術歌曲,通過長時間模仿日本民歌老師的技巧與音色,來掌握日本民歌的傳統演唱風格。然而,當她的日本民歌演唱技巧日益純熟時,卻發現原來掌握的美聲唱法已經很難再自如地運用,以至她再唱意大利藝術歌曲,也滿是日本傳統民歌的味兒。阿達金斯對這個兩難境地提出了疑問,并開始探索可以讓研究者接受兩種不同歌唱風格的訓練后仍可以相對獨立、不受影響地保持各自風格的路徑。她的嘗試包括借助聲學與生理學的技術分析,根據所得數據與圖像,不斷調整自己的歌唱方式與音色,并最終在某種程度上做到了同時可以演唱上述兩種歌唱風格完全不同的歌曲[1]。

由此可見,不同于器樂的學習,歌唱者在無法更換“發聲體”(即人體)和改變其結構的情況下,同時學習、掌握、區分和保持兩種差異很大的歌唱技巧與音色是極為不易的,這無疑對歌唱者自身的歌唱生理條件、歌唱技巧的訓練、歌唱相關專業知識的理解以及精確的聲學—生理學分析提出了更高的要求。但是,難并不等于做不到,這需要長期的磨練,因此聲樂學習也將是終生的事—通過無數次練習而達到控制自如。再比如,經常聽人說,學習美聲者如果學“呼麥”,就會毀掉自己的嗓子。實際上卻有學習美聲者成功學會了呼麥,嗓子未見受損的例子。可見,聲樂技巧訓練是一個敢不敢學習、善不善于學習,能不能通過學習達到控制所有發聲肌肉群的問題。此外,上述案例也促使我們去思考,在歌唱研究的表述方式上,借助當代的各種科學技術,是否也應該嘗試多元化?比如,有沒有可能區別于音樂學的文字表述,而產生一種“有聲有影像的論文”?畢竟影像技術在國際上已經愈益成為重要的聲樂教學和研究的輔助手段。

“民族聲樂”所蘊涵的“民族性”,一方面是多樣的唱法,另一方面是豐富的曲目,二者相輔相成。曲目的背后必然有支持這些曲目歌唱的技術,而技術是依附于作品的。因此,豐富的傳統曲目背后是歌唱、唱法的多樣性和風格的多樣性。沒有具體唱法相隨的曲目,其生命力是蒼白的。就豐富的曲目而言,不僅僅是曲調意義上的曲目數量,還應充分考慮唱法的豐富,反之亦然。

三、民族聲樂理論研究

與實踐的雙向重返

作為音樂學者,我們在研究與實踐中深切地感受到:在對不同音樂門類的研究中,歌唱研究是最難的;要成為歌唱家,似乎也是最難的,因為歌唱行為是內化于身體而難以觀察的。民間藝人雖然積累了大量的經驗,但因為書寫能力等原因,這些經驗更多地只能在具體傳承的“體化”實踐中被繼承,缺少“理論化”的總結與留存;在對古代唱論中關于發聲技術和方法的詮釋中,由于缺少實踐性的鉤沉,也多流于審美理論層面的表述。從相當長的研究現狀看,無論是尋找對歌唱表演精確的描述性術語,還是借科學的測量手段進行量化研究,都存在相當的難度。所以,目前最迫切的問題是,盡管大家都認識到聲樂技巧確實為區分音樂樣態與風格提供了重要的標準,但問題在于,怎樣才能尋找到更精確的術語或更精確的測量方式。對這個問題的回答需要再次立足于民間歌唱的多樣性,面對豐富的民間歌唱資源,應該從使其形成知識體系到將知識體系轉換成實踐的思路來探索,尤其在當下藝術環境與傳統越來越“遠”的情況下,思索如何折返并尋找屬于自己的文化土壤。

(一)歌唱數據庫的建立

總體來看,我國目前關于歌唱的文獻資料既包括歷史上的典籍文獻,又包括涵蓋不同地域風格和個人風格,以及不同體裁的曲目文獻,它們構成了數量龐大的“文獻庫”。面對這個文獻庫,當下工作的重點:一方面是對它進行體系化梳理,另一方面是如何利用好這個文獻庫。

在此,以2013年上海音樂學院儀式音樂研究中心著手建設的“中國傳統暨民間歌唱方法數據庫”為例展開討論。在這個數據庫建設中,面對多元、多樣的資源,首要的問題就是如何對其進行分類。迄今為止,學術界和音樂表演領域,并沒有一個針對這些資源的分類系統。在比較了國際上針對某一區域或某一唱法的分類系統,以及針對跨文化比較的幾大分類系統后,經過幾年的反復修訂,目前基本完成了對這一資源的基本字段和參數設計,并設置了蒙古族長調、呼麥和南方少數民族歌唱方法的子項目分類。

這個數據庫包括兩個子庫,分別為“曲目庫”與“特殊唱法及習語庫”,兩個分庫各自獨立,又互通鏈接。其中“曲目庫”一級參數包含:基本信息、入庫信息、演唱者信息、歌唱組織形式、歌唱方法、音調結構、歌唱民俗與觀念、歌唱與社會文化語境、相關文獻,這9個一級參數下設79個二級參數,187個三級參數,并一直細化到第六級參數。例如“歌唱方法”作為一級參數,下設“真聲與假聲”“共鳴腔”“滑音”“顫音”以及“氣震音”等21個二級參數。以顫音為例,其三級參數包括顫音出現頻率、顫音形態、顫音振幅、顫音振頻以及顫音類型,而顫音類型還可再往下細分為氣顫音、喉顫音、聲門顫音、口顫音、鼻顫音、顎顫音、舌顫音7種已知類型,以及未知的“其他”類型。每一種類型之下,又可以鏈接到“原生性稱謂”的具體唱法,比如喉顫音可以鏈接到傈僳族“擺時”的大波喉顫音,聲門顫音可以鏈接到蒙古族長調的“諾古拉”。如果按照以往的認知,只是把顫音當作裝飾音,那么就不僅忽略了它作為特殊唱法的重要意義,也忽略了該特殊唱法實際上所具有的基于元音變化發聲方法的旋律衍展手段。

而這些恰恰就是設置“特殊唱法及習語庫”的意義所在。比如,同樣是假聲的發聲原理,不同地區和民族的假聲在音色和發聲上存在不少差異,假聲唱法內部也包含多種類型。通過對原生性稱謂和術語的調查,可以發現民間有對于某種單一唱法的多樣描述,如假聲包含尖音、窄嚨、細嗓、犟音、頂音、夾音以及子音等稱謂,而真聲又有本音、炸音、霸腔、膛音、箭音、橫喉聲、內喉聲、沙喉、寬音以及沉音等不同類型[1]。這些不同的術語指向的就是彼此間音色、共鳴腔、發聲方法的差異,例如“膛音”與“炸音”同為真聲的發聲方法:前者強調運用丹田之氣與胸腔共鳴,聲音低沉洪亮;后者則強調爆發力,聲音粗獷而沙啞。定位于采集局內文化當事人所表述的“特殊唱法及習語庫”,目前收集到400多個相關條目。這個子庫的參數設定框架與“曲目庫”基本類似,包含6個一級參數,26個二級參數,19個三級參數并細化到第五級。比如在“潤腔”和“咬字”的參數上,通過數據分析,可以清晰地看到每個民族歌唱傳統中都具有自身的特殊潤腔方法,因此保留這些“特殊”的潤腔方法便是保留其民族風格的重要方面。

在數據庫的建設和調查中,一方面我們希望能夠將普遍調查與個案相結合,通過參數的分析提供分布和分類,并做進一步的跨文化比較。只有在海量數據的基礎上,才可能在差異性中尋找普遍性,或發現普遍性無法涵蓋的特殊性,發現不同唱法的民間表述所蘊含的合理性。另一方面,可以在大量資料的基礎上,架構聲樂和表演訓練方式,豐富聲音的表達能力。

(二)研究與實踐的互相轉換

數據庫分類體系建立后,需要思考的問題是如何使用與研究數據庫。對數據庫的使用,除了要求專業使用者要有循序漸進的文獻掌握數量外,還應該包括閱讀的方式,尤其對歌唱典籍的閱讀,這種閱讀不能僅止于紙面,而是必須與具體的傳統和民間歌唱體裁及其實踐相對應地閱讀和體驗。因此,對歌唱文獻的使用,必然要涉及唱法這個核心問題,這里的唱法應包括用嗓、潤腔、咬字、共鳴、氣息以及表情等方面。關于研究,以往聲樂界的研究大部分是為民族聲樂的演唱、教學而進行的,對唱法的研究更多地集中在理論界。這些研究主要針對歌唱方法本身的描述和分析,以及歌唱與旋律、語言和歌詞等其他音樂元素之間的關系。雖然對唱法背后的文化意義缺乏進一步的深入闡釋,但這些研究依然值得聲樂工作者及歌者重視。例如,中國藝術研究院音樂研究所的張佩吉將民間唱法總結為“真、假;放、收;搖、搜、顫;滑、甩;花舌;頓;夯;泛”,并指出“原生態民歌唱法是一種具有獨立性、民族性、科學性的唱法”[1]。何益民、歐陽覺文對湖南花鼓戲的潤腔進行梳理,總結出其潤腔有觸電腔、鋸齒腔、牙刷腔、線疙瘩腔、木棒腔、刀把腔、上坡腔、墊腔、后閃音以及鹿角腔等21種形式[2],對理解花鼓戲的歌唱韻味很有價值。周大風也總結過越劇的不同潤腔,如喇叭腔、橄欖腔等[3]。此類總結與研究在呈現民間唱法多樣性的同時,也進一步提示唱法在不同風格、種類音樂表演中的重要意義。遺憾的是,這些成果并沒有成為民族聲樂教學的必修課或者必讀的文獻。相較于西方既有大量文獻作品,又有大量積極的實踐,我國的民間歌唱在擁有如此豐富的資源條件下,文獻的積累和歌唱的實踐都還顯得不夠充分。

受到這些研究的啟發,我們認為唱法研究完全可以與具體的歌唱實踐相互支撐與轉換。錢茸對語言音樂學的研究就是一個重要的例子,她強調在民間音樂的歌唱考察中要重視唱詞的語音,因為唱詞的音色、聲調、形式、構詞等許多方面都直接或間接地屬于音樂成分。從這個角度分析,錢茸又將唱詞解析為“唱詞的顯性音樂符號”與“唱詞的隱性音樂符號”兩類,前者指“唱詞音聲本體所具有的音響形式(具備音響形式美潛質的所有語言部分,包括唱詞音色、唱詞音聲的相對音高—字調、唱詞語音的長短時值、唱詞的輕重音等)”;后者指“對唱腔的構成具有潛在影響的各種唱詞語言因素,包括上述唱詞的語言音色、語音長短時值、語言字調、以及唱詞的非語義性習慣語調、非語義性習慣重音等”,每一類符號都包括六個重要的選點,因而也被稱為“雙六選點”[4]。在這套體系中,許多選點都與唱法直接相關,比如顯性符號的第二點“色彩對立選點”中的清音和濁音;第六點“導引特色聲樂發聲選點”與咬字—唱法中“咬”的位置相關。其中,第一點“代表性地域音聲選點”尤為重要,它包含著地域性音色的特征,錢茸認為不同地區的鼻化音,比如有些地方是舌面音,有些地方是軟腭音,會造成發聲的位置不同。以鼻化音來看,湖南方言中的長沙話鼻化音特別多,包括鼻化的尾韻、聲母和音節。這些語言和語音的特點,往往決定了使用這一語言的歌者習慣性的發聲位置,并形成區域性民歌演唱的特點。過去戲曲傳統中強調正音,強調“五音”“四呼”:“五音”即喉、齒、牙、舌、唇,對應宮、商、角、徵、羽之發聲;“四呼”即開、齊、合、搓四種口型,口型不一樣,發聲位置也不一樣。這從不同的側面印證了發聲位置與語言、歌唱之間存在的密切關系。以這些研究為補充,在民族聲樂實踐中可以展開掌握地域性多元傳承的技能訓練和方言訓練,解決母語和歌唱風格之間的關系問題,這也是科研轉化為實踐教學的重要例證。

當然,無論從理論還是實踐來看,民族聲樂的探索都有廣闊的空間,當我們以曲目和唱法為單位,以數據庫的使用和研究為抓手,進行深度的文化解析,使歌唱的歷史、地理、民俗、儀式內涵在這樣的深度解析中得以重現,我們的研究、實踐和對外交流,會不會因此“活”起來,重新獲得滋養呢?誠然,由于歌唱方法自身的特殊性與復雜性,探討與發掘必然面對諸多挑戰,其所關涉的人體發聲機制、歌唱社會行為等都不僅止于“音樂學”的理論語境,而需要通過多元的視角研究和實踐,積極對話。上述這些帶有研究性質的數據庫建設以及研究與實踐的互動與支撐,是需要大家共同持續完成的一項長期和重要的工作。

結語

民族聲樂的理論與實踐研究不僅是一個音樂學界和聲樂界的問題,也是輻射整個音樂界的問題。就當代的民族聲樂建設而言,創作是一個重要而無法回避的方面。也就是說,創作什么?創作是否應該面向整個傳統和民族民間歌唱資源?梳理民族聲樂的創作曲目,更多看到的是民歌改編曲,或者在音調體系上借用民族元素的創作,既包括歌曲也包括歌劇,但是對唱法的關注太少;而唱法相對于曲調來說,更具有文化的特征和內涵。因為“‘如何歌唱是一種更為穩定的因素,因此也更加接近文化的核心”[1]。作曲家在創作聲樂或歌劇作品時,如何把握和運用那些極具特色的發聲方法所帶來的特定音調和聲音狀態?比如在創作不同地域特色作品的時候,阿塞拜疆的木卡姆歌劇,充分運用了波斯歌唱中聲門及喉部顫動(tahrir)唱法的特殊性來塑造人物;何紀光創作的《應聲巖》合理并巧妙地借鑒阿爾卑斯山脈的“約德爾”唱法,使他創造的新型湖南高腔唱法更上層樓。因此,音樂學界的研究、作曲界的創作和聲樂界的歌唱,可以打破壁壘、攜手前行。真正在聲樂文化的層面上,認知歌唱與社會、族群、性別、樂器、生態、感知、情感、審美、身心(身體)發展以及信仰等之間的關系,才能真正讓聲樂藝術的天地“各美其美、美美與共”。

撫今追昔,周小燕、沈湘、王品素以及其后的“二傳手”,包括鞠秀芳、常留柱等,他們開辟了一條極具特色的民族歌唱道路。當我們重讀王品素《我們走過的路—在一次民族聲樂研討會上的發言》[2],就知道開辟這條道路所依靠的方法,至今仍未過時。如果說20世紀前半葉喻意萱等老一代歌唱家演唱齊爾品根據云南民歌編創的《桃花店、杏花村》等作品時,中國聲樂的開創者們是在民歌風格的中國作品中探索;那么1958年在第一屆全國曲藝會演中,首都11個文藝團體以及北京藝術師范學院的60余名師生(包括李晉瑋、蘇鳳娟、孫家馨、杜錦玉等)所表演的包括岔曲、河南墜子、山東評書、四川清音、粵曲南音、單弦、天津時調、東北二人轉以及湖北民歌等24個民間曲種,象征著中國聲樂向民間學習的基礎建設全面鋪開;如今,民族聲樂體系的建設日趨建制化,重新面向傳統暨民族民間音樂的鮮活生態,仍然是一個重要的任務。更為重要的是,當高等院校歷經代際傳承之后,盡管可以積累下一些對傳統與民間音樂的記述,但一旦缺失了面向民間的制度性保證,音樂精英們實際上已經無法提供面向未來的、真正具有傳統價值的資源。

責任編輯:李衛

*本文標題為蕭梅受邀參加2021年第三屆“深圳聲樂季·中國聲樂高峰論壇”的指定發言題目。論文內容部分來自蕭梅在2018年策劃、主持的首屆“中國傳統暨民族民間歌唱方法研討會”的開幕致辭,2019年在首屆“中國高等藝術院校民族聲樂教學與理論研究上海論壇”的主題發言,以及2020年第二屆“深圳聲樂季”公開課的授課內容。