AIGC“何時為藝術”

朱恬驊

【摘 要】 1950年以來,圖靈測試中所提出的“不可分辨性”都被認為是檢驗人工智能“智力程度”的核心標準。20世紀60年代,貝爾實驗室的諾爾為了在藝術創作領域對“計算機藝術”進行合法性辯護,有意識地將“形態相似性”抬高為人工智能生成內容(AIGC)的價值判斷標準;然而,同時代斯圖加特學派的計算機藝術并未引入“形態相似性”標準,而是通過特定的話語技術,將計算機藝術與藝術運動、藝術思潮直接關聯,并以此為基礎開展了一系列相關實踐活動。這可以證明,當下AIGC領域中對形態相似性的強烈要求源自歷史偶然,以及被某種功利性目的所引導的一種認知偏差。從古德曼的美學理論以及概念藝術對形態相似性的否定中可以發現,將AIGC等計算機系統生成物與藝術作品真正關聯起來的,是“何時為藝術”所質詢的情境性的藝術條件。

【關鍵詞】 人工智能生成內容(AIGC);形態相似性;藝術條件;藝術情境

1950年,阿蘭·圖靈(Alan Turing)設計了一種對人工智能的實證檢驗方法—讓計算機回答問題,并讓多名不知情的被驗者分辨該答案“是否出自真人之口”,越多人無法識別該答案出自“真人”還是“計算機”,則認為此人工智能的“智力程度”越高。這種方法,即圖靈測試(Turing test),被確立為人工智能“智力程度”的檢驗標準并一直沿用至今,且對人工智能技術領域的整體發展目標產生了重要影響。原始版本的“圖靈測試”雖然只限定于檢測AI生成文本與自然語言的相似性,但通過一種思維慣性的拓展,由該實驗延伸出的“相似性”標準已經應用于對AI生成圖像、音頻、視頻等其他形態作品的價值判斷[1]。

當前的人工智能技術,已經能使計算機生成物達到較高水平的形態相似性,如2020年的一項跨文化研究指出,未經專門訓練的受試者很難僅憑圖像或文本本身來判斷一個產品是否是由人工智能模型生成的[2]。2022年以來,隨著DALL·E 2、Stable Diffusion、Midjourney等一系列模型問世,AI能夠模仿的“形態”范疇與“相似性”精度更是獲得了極大的提高。這一現狀一方面激發了種種關于人工智能生成內容(AIGC)的想象,如通過人工智能實現藝術作品的自動生產[1];但另一方面,由于AIGC越來越難以與由人類所創作的藝術作品相區分,則反過來促使人們思考AIGC是否真的能夠被認定為“藝術作品”。想要解決這種困惑就必須從兩方面入手:

首先是理解“何以至此”—即形態相似性占據AIGC藝術價值判斷主導性地位的歷史原因。這需要對AIGC進行歷史溯源,從計算機藝術歷史的境遇中探尋引入形態相似性的緣由,并檢驗其必要性。

其次是追問“應該為何”—即探尋包括AIGC在內的計算機生成物能被認定為一種“藝術作品”的必要條件。在這方面,概念藝術家提出的反對觀點和美學家納爾遜·古德曼(Nelson Goodman)對該問題的辨析可以提供重要參照。

一、形態相似性的引入

用計算機生產出與人類藝術在形態上高度相似的作品,這一目標本身有著悠久的歷史。1966年,諾爾(Noll)在主要由貝爾實驗室雇員組成的100名參與者之中開展了一項實驗。他用一臺IBM7094計算機和微縮膠片繪圖儀,通過程序生成了一系列構圖上與蒙德里安《用線條構圖》(Composition with Lines)相似的圖像。實驗人員將這些圖像和《用線條構圖》的復制品展示給受試者,其中僅28%的受試者能夠正確判斷哪張是計算機生成的圖片,且59%的受試者表示更加喜歡計算機生成的圖像[2]。考慮到出示兩幅作品的先后次序可能給予受試者某種暗示,他還對提問的順序進行了平衡,并在后續研究中增加了對是否曾經接受藝術訓練等其他因素的分析。實驗所得出的結論是:每個受試者都有自己對隨機性圖樣的不同程度的偏好,但這與他們是否受過藝術訓練無關[3]。

通過嚴格的行為調查方式,諾爾為計算機生成圖像與人類創作作品的相似性提供了一種公共性證明,但這種“證明”在產生之時就具有心理研究的面貌。這與他在貝爾實驗室的同事、實驗心理學家貝拉·尤里斯(Bela Julesz)的工作互為補充。1960年,尤里斯就已經開始使用計算機產生的紋樣來研究不同視覺刺激對于雙眼視深度感知的影響[4]。諾爾自己也宣稱:“我一直對技術的人文和感知方面感興趣。因此,我很自然地想使用我的計算機生成的模式作為刺激物,來調查人們的審美偏好。我從一本書上了解到蒙德里安的畫作……(它們)非常適宜用計算機程序產生。”[5]借心理學研究的名義,諾爾得以公開展示了自己通過計算機生成的、與蒙德里安畫作高度相似的圖像。

早在1965年,尤里斯和諾爾的類似作品,就已經在霍華德·懷斯畫廊(Howard Wise Gallery)展出。微妙的是,此時他們并未透露自己作為貝爾實驗室雇員的身份,也并未提及他們的心理學研究。在一份2016年的回憶錄中,諾爾揭示了個中緣由[1]。根據貝爾實驗室所屬的母公司美國電話電報公司(AT&T,以下簡稱“AT&T”)的檔案材料,AT&T對展覽的公開舉行表達了強烈的反對態度,甚至企圖阻止展覽的舉辦。當時主管研發工作的霍華德·C.克雷格(Howard C. Craig)認為,有關使用計算機繪圖在內的一系列工作,均屬于“邊緣領域和個人興趣”。他不僅反對將計算機藝術等劃入“計算機應用”范疇,而且也反對將此研究包裝為心理學研究。

作為回應,貝爾實驗室的高級管理人員一方面通過公司內部會議對克雷格的意見提出抗議;另一方面也通過將貝爾實驗室與研究者身份剝離的方式,允許尤里斯和諾爾等人以個人名義,繼續利用貝爾實驗室的計算機設備開展研究和創作。1966年,貝爾實驗室出面召集200多位學者舉辦了“計算機的人文應用”(The Human Use of Computing Machines)專題研討會,正式公開了包括尤里斯和諾爾在內的諸多成員在計算機繪圖、動畫、音樂等方面的探索,公開了與克雷格的矛盾[2]。

1968年,作為這一內部斗爭解決的標志,AT&T發布了題為《不可思議的機器》(The Incredible Machine)的專題紀錄短片。片中涉及諾爾和尤里斯的相關工作部分,旁白不僅將這些計算機生成的圖樣與點彩畫家所使用的繪畫技法進行比較,指出畫家“終其一生不過運用十幾種圖樣,而今天的研究者們一天就能使用計算機產生那么多”;而且聲稱研究“如何從無關的視覺信息中分離出有關的部分,事關在普通電話線上傳輸三維彩色視覺信息”。尤里斯與諾爾的計算機藝術實踐,以實驗心理學對于視覺感知的研究為中轉,最終被辯護為對研發未來通信技術的準備工作。

史蒂芬·夏平(Steven Shapin)和西蒙·謝弗(Simon Schaffer)曾指出,科學中的事實建立涉及三種“技術”:首先是建造“實驗器械和操作”的“物質技術”;其次是將“產生的現象傳達給未直接見證者”所需要的特定的書寫方式(如論文文體)等,他們稱之為“書面技術”;最后是整合科學家“在彼此討論及思考知識主張時應該使用的成規”,也就是使之得以影響社會的方式,他們稱之為“社會技術”[3]。貝爾實驗室的計算機藝術先驅者們,以及后文將討論的斯圖加特學派的成員們,乃至當今AIGC的參與者們,他們的基本理論建構都涉及這三種“技術”:在物質技術方面,使用計算機制作圖像的技術,它們關乎如何操縱計算機及輸出設備;在書面技術方面,按照某種學科范式、話語體系建構論述物質技術的方式,如在諾爾的例子中,主要是實驗心理學建立實驗環境并記錄受試反應,進而形成實驗報告;而在社會技術方面,則涉及個體與個體之間、團體與團體之間達成共識的方式,如在上文的例子中,就涉及諾爾說服尤里斯接受計算機藝術的名稱,或是貝爾實驗室的主管與AT&T的代表進行周旋等環節。

可見,在具體的實踐者如諾爾和尤里斯之間,他們所采取的書面技術仍有所不同。諾爾并不是從一開始就采取了心理學研究的路線:相比于尤里斯對“藝術”避而不談的態度,以及在實驗中使用大量隨機產生的點線紋樣,諾爾則更直接地引用已有的藝術作品,甚至為自己通過計算機生成的圖像進行了藝術作品門類的版權登記[1]。對于諾爾而言,采取心理學的書面技術、借助對人類感知和評價行為的實驗與調查方式將他意圖與繪畫相比肩的物質技術加以敘述,本身就已是一種妥協。而要將一種確屬個人興趣、由對藝術的愛好而產生的“創作”,轉換為一項知識生產的活動,諾爾則需要用計算機生產出與藝術作品在形式上難以區分的生成物。對他來說,也就只有那些“非常適宜用計算機程序產生”的藝術作品圖像,才能進入這一“書面技術”處理的范圍。

這就是說,當下AIGC價值判斷的重要標準—形態相似性,起初引入時并不是出于物質技術層面的原因,而是因為設計者采取了實驗心理學的書面技術。按照實驗心理學的要求,只有首先建造一個能夠生成與人類作品無法區分的生成物的計算機系統,才能生成“科學理解”[2]。諾爾選擇采用書面技術,在計算機藝術與認知科學研究之間建立起關聯,如博登(Boden)所指出的那樣,使用計算機“創作”藝術,是為了借助計算性的概念,幫助人們理解人類的創造力。至于無論現在還是將來,計算機能否完成看起來具有創造力的工作,以及計算機能否看起來具有識別創造力的能力—例如鑒賞人類詩人創作的詩歌這類問題,都只有在計算機有助于解釋人類創造力的意義上才有肯定的必要[3]。她還指出,計算機本身是否具有“真正的創造力”,從而區別于第二個層面上僅僅具有表面上創造力的、其原創性完全由人類程序員賦予的運作過程,則更多地屬于道德態度(moral attitude),對此即便給予否定的回答也無關緊要[4]。

從尤里斯和諾爾用心理學實驗報告的方式為計算機藝術辯護開始,歷經認知科學的系統性發展,計算機生成物和人類的藝術創作之間的形態相似性,最終被賦予了一種知識論承諾(epistemic promise)的功能—以計算機生成物與藝術作品之間的形態相似性為依據,人們可以將計算機系統用作人類心理功能的模型,從中獲取關于人類自身審美與創作過程的知識。

而在當時,由諾爾與尤里斯主導的偏向心理學研究的試驗目標,與克雷格所代表的”公司傳統“產生了矛盾,——在貝爾實驗室的同仁看來,通過這種心理學的書面技術,公司可以獲取有關人類如何感知圖像、如何構建審美判斷等方面的重要知識;但在克雷格看來,只有關于電話等通信技術的研究才是實驗的“正業”。最終雙方在一種社會技術的協調下達成了妥協,即為這些心理學實驗預設一個與通信業相關的目的,從而形成了前文所述《不可思議的機器》短片中展示圖景—使用計算機生成圖像是為了研究人類的視覺感知,而研究人類的視覺感知則是為將來可視電話等通信技術的發展奠定基礎。通過上述兩個步驟,諾爾起初出于個人興趣而嘗試使用計算機創作藝術的無心之舉,被書面技術和社會技術賦予了新的意義。作為AIGC的雛形,計算機藝術的物質技術方面,在得到貝爾實驗室的大力支持后迅速發展。但這種向現實妥協的方式也抑制了它在其他方面產生的價值—那些伴隨著計算機藝術一起出現的新理論、以及它們對當時乃至未來的藝術理論可能產生的沖擊,則變得好像無足輕重、從社會與學界主流的關注中被排除了。

二、斯圖加特學派

與非必要的形態相似性

作為計算機藝術的重要“策源地”之一,貝爾實驗室的創作者們確立了“形態相似性”在計算機藝術價值判斷體系中的歷史地位。但在同時代大西洋另一邊,以德國斯圖加特理工大學(Techniche Hochschule Stuttgart)為中心,斯圖加特學派提供了一種不依賴形態相似性而為計算機藝術提供合法性辯護的策略。這表明,引入形態相似性并不是一種邏輯上的必然,而僅僅是一種歷史性的偶然。

以哲學教授馬克斯·本澤(Max Bense)及其所任職的斯圖加特理工大學為中心的斯圖加特學派,通常被描繪為“一個松散的和非正式的藝術家、作家、理論家、建筑師和作曲家的集合,他們唯一的共同點是對信息美學的某些方面的依賴”[1]。它起初是一個以赫爾穆特·海森布特爾(Helmut Heissenbüttel)和萊因哈特·多爾(Reinhard D?hl)等為核心成員的文學團體。注重視覺呈現效果的“具體詩歌”(konkrete Poesie),正是這一團體最為知名的貢獻之一,而在他們對詩歌的進一步思考中,已經出現了使用數學方法來描繪藝術創作模式的設想[2]。

這一設想,隨著格奧爾格·尼斯(Georg Nees)等人正式進入本澤門下攻讀博士學位得以成為現實。由于尼斯曾在西門子公司任工程師,熟悉計算機編程,斯圖加特學派的理論主張獲得了在實際的計算機系統上得以實踐的條件。在這種情況下,使用計算機生成的圖像便是對“具體詩歌”及此后藝術主張的延伸和拓展。它仍然有其知識論的意義,但這種意義更多在于為本澤的“信息論美學”提供證據,而不是為了理解人類的心理感知與創造力。

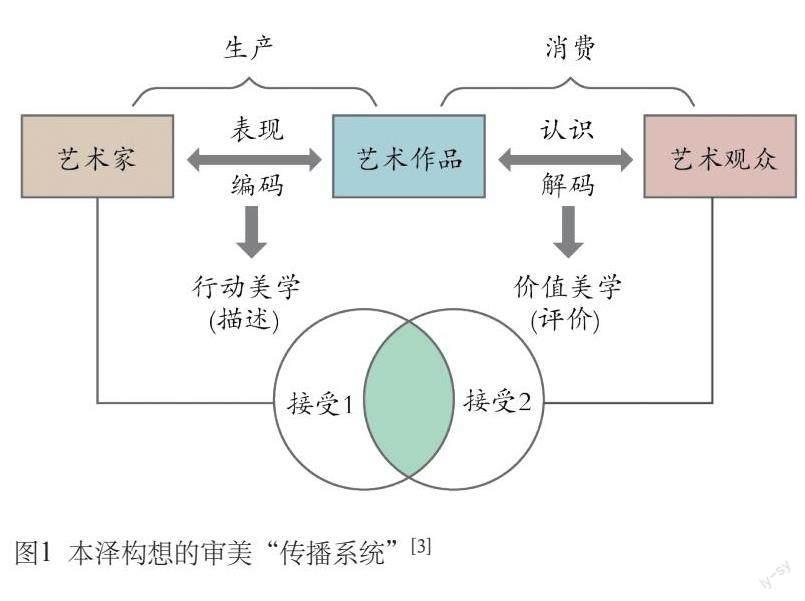

在本澤看來,藝術的創作和審美是“藝術通信”過程中的兩個環節,藝術作品承載了“審美信息”,是對藝術家觀點的表現和“編碼”;藝術觀眾則通過對藝術作品的“解碼”,來取得對藝術作品的認識,從而間接實現與藝術家的通信(圖1)。如此建構起來的信息論美學,難以達成它“解釋”人類藝術的宏愿。例如,信息論美學認為價值是一種“編碼函數”,卻未能給出一種具體的函數表達式或運算方法,也未能像藝術理論建構“藝術”與“美學”關系那樣,在“運算”與“信息”之上建立某種概念聯系。這樣一來,其主旨也就無非是價值應隨著審美信息—通常所說的審美對象—的變化而變化,而這一點本來就為人們所知。例如黑格爾認為藝術美高于自然美,也就是說自然界中的審美對象在價值上要低于藝術所提供的審美對象[1]。信息論美學用一種貌似復雜而“科學”的話語組織,將真正的美學問題隱藏在所借用的技術術語和符號公式背后,而且在相當程度上是對先前人們有關藝術的一般觀點的過度簡化。

但是,將斯圖加特學派計算機藝術與諾爾等人在貝爾實驗室開展的計算機藝術相比較,不難發現,“信息論美學”實際上是一種為計算機藝術量身定制的“書面技術”。它在技術事項和文化事項之間建立等價關系,充分運用了術語的日常意義與技術意義(如communication作為“交往、溝通”的日常意義,和作為“通信”的技術意義)中存在的二義性,從而獲得了意義滑動的空間:“溝通”和“通信”不再如貝爾實驗室與AT&T的斗爭中那樣相互對立,而是變得可以相互替換。

同時,相比于諾爾等人所采取的迂回策略,斯圖加特學派為計算機藝術正名的書面技術與傳統的美學思想仍保持了術語上的聯系,這也與他們所采取的社會技術也保持了一致。作為先鋒派的文學團體,斯圖加特學派曾經為被驅逐出教會和大學的詩人提供幫助和庇護[2],也廣泛參與到當時已經出現的各種先鋒藝術之中,這本身就足以標定其成員在藝術觀點的光譜中所處的位置。1968年,本澤與萊夏特(Reichardt)共同促成的“控制論偶得”(Cybernetic Serendipity)展覽,已成為談論計算機藝術時言必稱之的一項標志性事件;而本澤所創辦的斯圖加特理工大學習作畫廊(Studiengalerie TH Stuttgart,1958—1978),則為一代計算機藝術創作者持續提供了展示的場所。在這些積極介入當代藝術的工作基礎上,斯圖加特成為引領計算機藝術發展的另一個中心[3]。

借助向先鋒派藝術靠攏的社會技術,斯圖加特學派將計算機藝術更加緊密地同藝術界直接聯系在一起。這使他們無須像諾爾等人在美國開創的計算機藝術慣例那樣,依靠形態上的相似性提供藝術地位或實現額外的知識論任務,而是更加公開且直接地與當時的先鋒藝術保持關聯。因此,斯圖加特學派讓自己的創作和歷史所承認的藝術相關聯,從而不必拘泥于形態相似性,而是在藝術思想的層面可以與康定斯基[4]、保羅·克利[5]及整個包豪斯學派相關聯。

盡管由于技術條件的限制,斯圖加特學派同樣依賴“適宜用計算機程序產生”的形態,在物質技術上與美國貝爾實驗室沒有根本差異,但由于書面技術和社會技術的不同,二者走上了不同的道路。這些表明,在AIGC的發展史上形態相似性其實是一種“地方性”的實踐選項,而不是計算機進行藝術創作的唯一路線。綜上所述,在當下AIGC的價值判斷中廣泛使用“形態相似性”標準,實為源自特定歷史條件下的偶然,而不是用計算機從事藝術創作的邏輯必然,因此它雖然“流行”,但并不具有學理上的合法性。

三、從形態相似性走向藝術條件

在人工智能技術的發展過程中,圖靈發現了工程學的提升方向與哲學對“智能”的價值判斷之間出現的矛盾,為了將二者相互剝離,才提出了“圖靈測試”這個以“模仿游戲”為基礎的思維實驗。

將“形態相似性”作為一種標準確實在AIGC領域取得了一些成果,但這些成功經驗至多也只是證明了這種策略的有效性,而無法證明其必要性:在達成充分的相似之后,在“模仿”人類藝術的成果之外,不“模仿”的人工智能仍然存在。對此,已有學者借助精神分析等理論,從自戀、自我形象等方面對人工智能技術中占據主導地位的“模仿”質疑[1]。進而,隨著人們越來越多地利用AIGC來撰寫商業信函和文案,合成語音和視頻,乃至將AIGC用作畫作的底稿,人類的創作中也越來越滲透了AIGC的影子,從而顛倒了機器對人的“模仿”。

事實上,上述追溯也同樣促使我們注意到,計算機藝術得以誕生的20世紀60年代,正是一個藝術家們對形態相似性產生強烈質疑的時期。其中最具代表性的當屬概念藝術,它“針對格林伯格現代主義批評工程—形態學(morphology)進行批評”,并建立了“藝術作為觀念存在”的新本質論[2]。概念藝術家科蘇斯(Kosuth)指出,以形態相似性建立藝術身份本身就是一種歷史偶然。在1969年發表的《哲學之后的藝術》(Art After Philosophy)中,他談及“使用這樣那樣的形式,給予這樣那樣的視覺體驗”,只是一種“最低限度的創造性措施”;“雖然大量外觀相似的物體或圖像可能因為視覺/體驗‘解讀(reading)上的相似性而顯得相關(或相連),人們不能因此而聲稱有藝術或概念上的關系”[3]。因此,相比于“形態學上的相似性”(morphological similarity),真正重要的是“藝術條件”(art condition),它是人們觀看藝術作品的前提,亦即“理解和考慮它是一件藝術作品是觀看它的先決條件,以便‘把它看作一件藝術作品”[4]。

多年以后,納克(Nake)在回憶錄中同樣將計算機藝術與概念藝術聯系在一起。他寫道:“(計算機藝術)可能看起來像是將概念藝術拋在后面,但與此同時,也使概念藝術的理念獲得了一種新的力量。整套圖畫的模式、結構和類別屬性被描述出來,并交給機器,讓它來解決細節問題。個別作品只成為一個生成模式的一部分。”“墻上個別的實現(individual realization)不再承載藝術的本質。”[5]這些都已經提示了一種不同于“形態”考察的視角。事實上,即便是為概念藝術所猛烈抨擊的格林伯格,也不得不承認“形態”對于抽象藝術的無力,“我發現,除了歷史上的理由,我沒有為抽象藝術目前的優越性提供其他解釋。因此,我所寫的東西已經變成了對抽象藝術的歷史性辯護”[1]。

通過現代主義藝術史建構起來的形態相似性,同樣也在藝術的發展變化中遭遇了自身的極限。盡管格林伯格仍寄望于未來出現某種“更具包容性的標準”,但當他訴諸“并非唯一有效的、并非永恒”的歷史標準,就已在很大程度上預示著對靜態的、既成形態的分析是不夠的,應當代之以對變化著的“藝術條件”展開分析,亦即在特定時代藝術的情境中,才能對那一時代的那些作品何以成為“藝術”作出恰當的理解。

科蘇斯主張,對“藝術條件”的把握應當是整體性的。“當代作品的任何和所有物理屬性(質量),如果單獨或具體考慮,都與藝術概念無關。藝術概念(正如賈德所說,雖然他不是這個意思)必須在其整體中考慮。考慮一個概念的部分必然是考慮與它的藝術條件無關的方面—或像閱讀一個定義的某個部分。”[2]因而“藝術的‘藝術條件是一種概念狀態。藝術家用的語言形式往往是‘私人代碼或語言,這是藝術不受形態限制的必然結果;由此可見,人們必須熟悉當代藝術才能欣賞和理解它。……只有在繪畫和雕塑方面,藝術家們都說著同樣的語言”[3]。科蘇斯由此顛倒了繪畫和雕塑在傳統美學中的典范性位置,而將它們重新相對化為一種藝術中的特例。他特別指出,“物(object)在概念上與藝術的條件無關”[4],這既是抽去了形態相似性得以依憑的基本前提(形態上確定的物件),同時也將概念藝術與對“物”的排斥牢牢地綁定在一起。

分析美學家納爾遜·古德曼關于“完美贗品”的思想實驗和“何時是藝術”的呼吁,總結并發展了這些藝術實踐與批評中所出現的傾向。古德曼請讀者設想兩幅看上去完全一致的圖像X和Y,其中X是某位畫家的原作而Y是其贗品。從視覺感知上看,X與Y完全一致。古德曼從人們能夠分辨“X是原作而Y是贗品”這一點展開論證,指出:我們能得知這樣的區分,無論是通過諸如科學儀器的分析,還是歷史檔案信息的追蹤,最終都影響了我們看待X和Y的方式,從而不能因為二者感知層面上的一致就自動推導出藝術地位、價值或內涵等方面的一致。因此,古德曼主張,圖像的審美特性“不僅包括那些通過觀看它而發現的東西,而且包括那些決定它如何被觀看的東西”。對于那些“讓我們完全自失并根據造成刺激的強度和長度來評估作品的審美力量”的理論,古德曼不無犀利地指出,它們“從表面上來判斷就是荒謬的,而且在處理任何重要的美學問題上都毫無用處;但它已經變成了構成我們日常廢話的一部分”[5]。

在AIGC中,也存在著類似的“贗品”狀況。運用最新版本的Midjourney商用模型,用戶可以生成具有電影質感的肖像,甚至可以在某些情況下取代實拍模特照片。將這樣具有“真實感”的肖像與實拍的照片相對照,人們很難從中看出它們的不同(圖2)。但是與此同時,借助文字標識,人們能夠了解到其中一幅是AIGC而另一幅是實拍照片。這些方法為人們提供了有關圖像來歷的信息,而它們也會引發人們對于兩幅圖像意義與價值的判斷。

古德曼指出,一旦將直接感知以外的成分納入審美特性的范疇中,美學對于藝術的討論,也應當將重心從“什么是藝術”,轉向“何時是藝術”。他所說的“何時”可以從兩個方面來理解。在一個相對細瑣的方面,它與觀看者的觀看經驗有關:獲知有關圖像如何產生等方面的事實,會影響人們看待圖像的方式,進而帶來審美上的差異[1]。古德曼用“主體x在時間t上的觀看”來突出這一時間維度。例如,對于流行的開源模型Stable Diffusion早期版本所生成的一幅人像,缺乏相關經驗的“過去的我”可能以看待攝影作品的方式對待它,評價其拍攝技巧,揣摩其人物神情。但是假以足夠的觀察,“現在的我”注意到使用這一模型生成的人像容易在手部出現瑕疵,而借助這一特征,最終可以獲知這幅人像屬于AIGC,并將它從攝影作品的范疇中排除。更一般地來說,隨著使用模型次數的增加以及與AIGC接觸經驗的積累,“我”能夠對AIGC形態相似性程度與范圍有更加直觀的認識,從而在此后看待圖像時變得更加審慎。此時,盡管AIGC仍在形態上與人類創作的藝術作品高度相似,但“我”對待“相似”的方式已不再相同。

當然,將AIGC從攝影或繪畫這些藝術形式中剔除,并不意味著徹底否定它成為藝術的可能性。這促使我們注意到“何時為藝術”更加重要的方面,也就是它所意指的藝術條件。在古德曼看來,美學文獻“充滿了解答‘什么是藝術這個問題的令人絕望的嘗試。這個問題,因為常常無望地混淆于‘何為好的藝術的問題”,而這自現成品藝術出現以來就變得難以接受了。究其原因,在于藝術中的對象或物件并不是一成不變地發揮同樣的作用,“一個對象也是在某些而非另一些時候和情況下,才可能是一件藝術作品”[2],如同從公路邊撿來的石頭本不是藝術作品,但被放入美術館中展示時就有可能被視為現成品藝術,同樣,在技術演示中出現的AIGC往往只是對技術先進性的某種直觀展示,這就和人們愿意將它們視為藝術作品欣賞的那些AIGC處于不同的境況了。

藝術條件是人們“判斷為藝術作品”的依據,它決定了“何時”;科蘇斯指出這種條件是整體性的,其本身沒有可以拆解的部分,甚至一件藝術作品本身就意味著一種對藝術的獨特定義[3];古德曼通過他所舉例的“征候”,將目光轉向了某個可能成為“藝術”的對象(包括表演),并將觀看者的觀看方式和對象本身的狀態、所處的環境等緊密聯系在一起,這些征候最終共同指向了對象所履行的功能[4]。

四、個體與群體自反溝通作為藝術條件

在霍華德·懷斯畫廊展覽計算機生成的圖片時(圖3),我們可以說這些圖片“此時是藝術”;而在另外一些情況中,如今天同樣的圖片作為裝飾紋樣出現在宣傳海報上,則不一定稱它為“藝術”。一如批評家邁克爾·弗雷德(Michael Fried)所言,“要想感知一個事物,就得將該事物當作整個情境的一部分來加以感知。每一種東西都起作用—不是作為物品的一部分,而是作為情境的一部分”[1]。從科蘇斯對藝術條件整體性的強調出發,將古德曼所說的觀者觀看方式的不斷變化,同對象發揮的作用聯系在一起考慮,這些紛繁的要素和人物實際正構成了一個情境。作為一個整體,很難說其中哪些要素一定是必要的,或哪些要素結合起來就能充分地構成一個藝術情境,但是情境必定也具備一些結構性的特征,這些特征提示了其得以成立的基本條件。而既然藝術情境的成立意味著“此時為藝術”,那么這種讓情境得以成立的條件,同時也就是藝術條件。

為尋找這種結構性特征,我們需要將那些構成要素—科蘇斯所說的“概念”、格林伯格所說的“形態”、弗雷德所說的“物”一并置入“括號”中,它們是被觀看或理解的對象,是那些“什么是藝術”的探究和還原論的分析所傾向于發現與指認的個別要素。如此之后,檢視藝術情境中的“剩余”部分,對象的創作者、制作者或表演者、觀者等“人”的因素就從中顯現了出來。此時的藝術情境,呈現出類似于本澤所描繪的“傳播系統”,卻是極度簡化了的模式:

藝術家/表演者—其他構成要素—觀者

從這種模式來看,諾爾和尤里斯進行計算機藝術創作,是想傳達一種明確的技術信息,以便他們的技術工作為世人所見;斯圖加特學派進行計算機藝術創作,也是想證明他們的藝術主張(“美學理論”),從而使他們的理論觀點為世人所見。對于前者來說,他們所采取的物質技術本身就是需要傳達的“信息”,因而無論它如何改頭換面,只要仍在發揮作用,就可以是有效的傳達;而對于后者來說,計算機藝術本質上和具體詩歌等實驗藝術形式都同等屬于表達的手段,它們的目的在于傳達信息論美學對藝術的觀點。在藝術身份上,前者不得不訴諸版權登記的制度性承認,而后者則直接訴諸藝術史的敘事,加入了先鋒派對既成藝術制度的反叛之中。

從上述的簡化圖示出發,可以進一步發現:其他構成要素就是我們通常稱之為“物”的部分,而藝術家、表演者和觀者都屬于“人”的范疇。在由此展開的溝通中,并不是僅僅由藝術家、表演者單方面發起了某種“通信”過程,而是他們和觀眾作為一個整體展開了具有反身性的“溝通”。一方面,人們并非以某種超出時間的方式看待藝術。如古德曼所指出的那樣,“我”或某人的觀看準確來說總是“在時間t上”的觀看,這既是自我在時間上所受到的局限性,也意味著過去或現在做不到的區分未來終有一天能夠做到[1]。而即便是在那一“時間t”所標示的情境之中,此人的先前經驗是這種“觀看”的基礎。在這一點上,觀者可以進行一種個體自反的(individually ref lexive)溝通,它體現在面向作品時的自我觸動、自我反思、自我承認乃至自我更正。

另一方面,人們也不是獨立地存在于世上。無論是同時在場的觀眾(如在放映廳共同觀看一部電影的觀眾)還是先后進行了觀看的人們,他們都是作為一個整體,在那些物的因素觸發下,達成了群體自反的(collectively ref lexive)溝通,其中當然也包括本身作為其他藝術作品的觀者的藝術家或表演者。此時,無論用以展開創作的物質技術被包裝為何種創作目的,其最終都使原本各自擁有的經驗成為以不同身份參與其中的人們所共有的經驗,“讓彼此交流的人在某種意義上成為‘一個……就像用一種聲音說話”[2]。形成這種“共同的經驗”,正是“communicate”一詞最初的意蘊所在。

這樣,貝爾實驗室和斯圖加特學派的計算機藝術,在書面技術和社會技術的形成與運用方面并不存在定則通例,但是為二者所對立、調和或混同的“通信”(技術術語)與“溝通”(日常用語),卻憑借自身所具有的張力,從計算機藝術的不同書面與社會技術之中浮現,成為理解藝術情境結構特征的關鍵[3]。作為“通信”,這種傳播需要借助有一定形式的事物和表演,即便是強烈反對形式的概念藝術最終也還是需要一種文字形式,讓那些處于括號之中的因素接二連三地呈現在觀者面前。但在效果上,它達成的是創作者面向公眾的“溝通”。相較于通過可感知因素的“通信”,這種“溝通”處于更為根本的地位:正是因為要達成“溝通”,“通信”中所需要的可感知因素才得以產生出來。

在AIGC中,情況也同樣如此。無論是否談及“藝術”,當用戶使用諸如Midjourney、Stable Diffusion這樣的模型時,也往往為其設定了一種展示的情境。例如在2022年重慶山火救災中,央視新聞使用了AI輔助生成的宣傳圖(圖4左圖)。這一宣傳圖和其他由攝影師拍攝的現場照片并置,意圖在于用圖像傳達事件的災難性,致敬那些奮不顧身的“逆行者”。質詢人工智能技術的應用是否“有情感”,是無意義的;而因為觀眾有情感,這種情感驅使他們為圖像—無論是AIGC還是照片—賦予了情感意義。

通過事物的某些屬性,尤其是在感官層面顯現的形態來傳遞“思想”,是技術式的“通信”觀點,它以能否明白地接受、編碼前明文與解碼結果是否匹配為標準。但“溝通”則包含了一個命令:要去理解,要去傾聽。真正讓藝術發生的是面向自我、同時也面向他者的言說,是這種(自我和相互)理解與傾聽的傾向。它使這些要素的排列組合成為“藝術”—這些要素并不是非要成為藝術不可,而是在某個“時間t”,經由與觀者的交會而恰好成為藝術。可見,藝術情境的基本結構是人在面對物的因素時所展開的兩個層面的反身性溝通,其基本的成立條件在于這樣一些“人”的出現:在個體上,他們尋求自我理解、接受自我更新;在集體上,他們具有朝向互相溝通的意愿并為此做出努力。

歸結起來,藝術情境最一般的結構可以簡化為其他構成要素與藝術家、觀眾等參與者之間的互動,以及參與者群體自身的反身性關系。被置于括號中的諸種構成要素(“物”)是參與者(“人”)施行物質技術的結果、記錄或痕跡,這種施行本身出于人們之間相互溝通的需要,并影響了人們后續面對自我和群體的方式。

結論

正如計算機藝術先驅者柯亨(Cohen)所言,“我們成長,是為了創造藝術;我們創造藝術,是為了成長”[1]。借助對藝術條件的揭示和情境分析,我們可以說:AIGC如果有意義,那么這種意義也來自人們作為個體的直接體驗和作為群體成員的生活經驗,并與他們的自我理解與更新、相互的溝通與聯系關聯在一起。這種關聯,將原本分散的個人感知凝聚到集體的乃至“類屬性”的層面,使之具有了人類學美學的意蘊。

誠然,能夠“模仿”人類進行“創作”的計算機系統,將人工智能的形象從生硬的機器人轉變成通情達理的藝術家,這些不僅是技術專家長期以來追求的一種愿景,同樣也是在更為廣泛的社會領域中普遍存在的一種機器擬人化的想象[2]。在可預期的未來,計算機生成的人工智能固然可以產生出貌似繪畫的圖像、類同器樂人聲的聲響、形如作家所寫的篇章,這些產物與人類的作品將愈加難以分辨,但如果沒有人的參與和觀看,如果沒有人賦予它們意義,如果沒有那一個在與生成物的照面中得到觸動的“時刻”,它們就無法成為“藝術”。

攝像術發明以來,當代繪畫藝術受其影響逐步淡化了對“逼真”的追求,進而推動現代主義、立體主義等藝術運動在一定程度上改變了現代繪畫藝術的面貌;攝影藝術本身則在自身技術不斷發展完善的前提下,通過對繪畫藝術觀念的借鑒與反思,逐步形成了自己獨特的藝術追求。AIGC通過將形態相似性推展到極致的方式暴露出它的極限,但這一極限起到了阻止滑坡的作用,幫助我們排除了那些將單純感知層面上的形態相似性上升到其他層次的企圖,如認定人與機器的相似,進而將人類所特有的“生活形式”等套用到人工智能上[3]。AIGC的迅速發展或將在更大范圍內引起對形態相似性的歷史性揚棄,使“模仿”之外的萬千技術路徑重新成為藝術表達的技術手段,甚至可能會倒逼學界對整個現代藝術的價值判斷體系展開新一輪的反思。

本文系國家社科基金藝術學青年項目“計算機藝術歷史生成問題的人類學美學研究”(項目批準號:21CA169)階段性成果。

責任編輯:趙東川