互花米草入侵對(duì)漳江口紅樹林保護(hù)區(qū)的影響研究

黃央央 楊畢鋮 戴桂香

關(guān)鍵詞:漳江口紅樹林保護(hù)區(qū);互花米草;入侵過程

中圖分類號(hào):X171.1;X36;P745 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1005-9857(2023)02-0115-10

0 引言

互花米草(Spartinaalterniflora)源于北美東海岸和墨西哥灣,是多年生的草本植物,屬禾本科、米草屬,適宜生活在潮間帶和沼澤地。互花米草根系發(fā)達(dá),在潮間帶泥沙的快速沉降和游積過程中可以發(fā)揮重要的作用,由于無意帶入或有意引種,互花米草已擴(kuò)張到世界范圍內(nèi)諸多濱海和河口地區(qū),威脅全球的海濱濕地本土物種,作為全球性入侵種引起廣泛關(guān)注和研究[1]。我國于1979年12月從美國引進(jìn)互花米草,在人為推廣和自然力量的擴(kuò)散下廣為傳播,因其強(qiáng)適應(yīng)性和擴(kuò)散能力,互花米草從引種地迅速蔓延,占據(jù)中國沿海北起遼寧、南至雷州半島的廣大灘涂[2],已成為我國潮間帶分布最為普遍的鹽沼植物[3],2003年被列入16 種中國首批外來入侵種名單。鑒于互花米草的入侵性和危害性,其對(duì)我國海岸帶的入侵現(xiàn)狀及生態(tài)效應(yīng)已成為近十?dāng)?shù)年來的研究熱點(diǎn)[2,4]。

福建漳江口紅樹林國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是中國紅樹林自然地理分布最北的重要濕地類型保護(hù)區(qū),也是福建省最重要的濕地生態(tài)系統(tǒng)類型的國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)[5],主要紅樹林類型有海欖雌林、桐花樹林、海欖雌+ 桐花樹、秋茄林、秋茄+桐花樹林、木欖林。根據(jù)已有研究,2005—2017年漳江口保護(hù)區(qū)內(nèi)互花米草面積增加超過1倍,主要分布于中部和西部灘涂[6]。本研究通過漳江口紅樹林保護(hù)區(qū)互花米草區(qū)和對(duì)照組(紅樹林區(qū)、光灘)互花米草生長狀況、沉積物環(huán)境和大型底棲生物群落差異,結(jié)合歷史遙感影像數(shù)據(jù)分析互花米草的入侵過程,以期為自然保護(hù)區(qū)科學(xué)管控提供重要信息,為預(yù)測互花米草潛在分布區(qū)域提供科學(xué)基礎(chǔ)。

1 材料與方法

1.1 斷面設(shè)置

2019年、2020年10月分別在漳江口紅樹林保護(hù)區(qū)選擇3 條較為典型的斷面。其中,Z1~Z3 為2019年調(diào)查斷面,ZJ01~ZJ03為2020年調(diào)查斷面。其中,ZJ01位于紅樹林區(qū)(本研究斷面位于竹塔村附近,紅樹林區(qū)主要為多種紅樹組成的群落區(qū)),Z3和ZJ03位于光灘,其余斷面位于互花米草區(qū)。2019年互花米草、光灘調(diào)查斷面各采集高、中、低潮帶樣方數(shù)量各1個(gè),開展互花米草和沉積物監(jiān)測;2020年互花米草調(diào)查斷面采集高、中潮帶樣方數(shù)量各1個(gè),開展互花米草和沉積物監(jiān)測。監(jiān)測斷面如圖1所示。

1.2 樣品采集與分析

1.2.1 植被

植被監(jiān)測選擇在10月進(jìn)行采樣,主要調(diào)查互花米草區(qū)域植被種類組成、高度、數(shù)量、蓋度等要素。其中,蓋度調(diào)查方法采用目視法;高度用米尺從地面測量至樣格內(nèi)優(yōu)勢種頂端,取3株代表性強(qiáng)植物的平均值,再次記錄樣格內(nèi)植物種類,最后進(jìn)行樣格內(nèi)植株數(shù)量調(diào)查,現(xiàn)場記錄樣格內(nèi)各類鹽沼植物的數(shù)量。具體調(diào)查采樣主要按照《海岸帶生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)查與評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則第4 部分:鹽沼》(T/CAOE20.4-2020)相關(guān)要求執(zhí)行。

1.2.2 沉積物

沉積物監(jiān)測采樣時(shí)須將環(huán)刀口刃向下垂直壓入土中,直至環(huán)刀筒中充滿土樣為止,取出已經(jīng)充滿土的環(huán)刀,削去兩端多余的土壤,將環(huán)刀內(nèi)的土壤裝入自封袋內(nèi)封閉好帶回實(shí)驗(yàn)室。現(xiàn)場記錄沉積物類型、測定沉積物氧化還原電位,實(shí)驗(yàn)室分析有機(jī)碳、全鹽含量、總氮、總磷等指標(biāo)。氧化還原電位使用便攜式pH 計(jì)(型號(hào):pH3210)測定,具體調(diào)查采樣主要按照《海洋調(diào)查規(guī)范》(GB/T12763-2007)相關(guān)要求執(zhí)行;全鹽含量調(diào)查采樣主要按照《土壤檢測》(NY/T1121-2006)相關(guān)要求執(zhí)行;有機(jī)碳、總氮、總磷調(diào)查采樣主要按照《海洋監(jiān)測規(guī)范》(GB17378-2007)相關(guān)要求執(zhí)行。

1.2.3 潮間帶底棲生物

潮間帶底棲生物調(diào)查在植被樣方的高潮帶、中潮帶各設(shè)置1個(gè)站位,采集底棲生物定量和定性樣品。定量樣品在植被調(diào)查樣方內(nèi)采集,調(diào)查位置與植被調(diào)查和沉積物調(diào)查相一致;定性樣品在樣方周邊采集,并盡可能捕捉全部類型生物。采集的樣品均加甲醛溶液固定。具體調(diào)查采樣主要按照《海洋監(jiān)測規(guī)范》(GB17378-2007)和《海洋調(diào)查規(guī)范》(GB/T12763-2007)相關(guān)要求執(zhí)行。

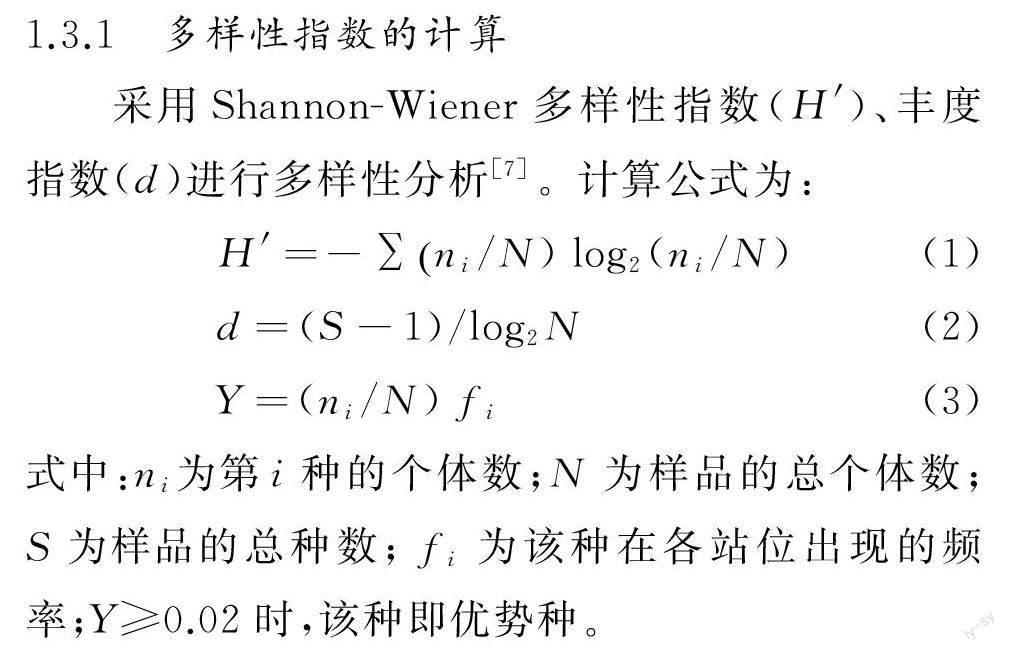

1.3 數(shù)據(jù)分析

1.3.2 ABC曲線繪圖及W 值

用PRIMER6軟件繪制漳江口各植被樣方的潮間帶底棲生物豐度和生物量的k-優(yōu)勢曲線(ABC曲線),分析生物群落受污染或其他因素?cái)_動(dòng)的情況[8],將群落分為未干擾、中等干擾和嚴(yán)重干擾3種狀態(tài)[9]。其中,生物量優(yōu)勢度曲線在數(shù)量優(yōu)勢度曲線上方時(shí),群落處于未干擾狀態(tài),以生長慢、性成熟晚的大型物種為主;生物量、數(shù)量優(yōu)勢度曲線相交時(shí),群落處于中等干擾狀態(tài);生物量優(yōu)勢度曲線在數(shù)量優(yōu)勢度曲線下方時(shí),群落處于嚴(yán)重干擾狀態(tài),以生長快、性成熟早的小型物種為主[10-11]。W 的取值范圍為[-1,1],當(dāng)W 值為1時(shí)預(yù)示著物種的豐度值均勻,但生物量是單一生物占優(yōu)勢,當(dāng)W 值為-1時(shí)則相反[12]。

1.3.3 遙感影像選取與數(shù)據(jù)分析

本研究從91衛(wèi)圖等相關(guān)遙感軟件選取漳江口區(qū)域2011 年4 月24 日、2015 年10 月17 日、2017年10月27日、2019年10月和2021年9月的高分辨率遙感影像數(shù)據(jù)(空間分辨率小于1m,投影坐標(biāo)系統(tǒng)為GCS_ WGS_1984,中央經(jīng)線選取117.5°),運(yùn)用ArcGIS10.6軟件對(duì)高分辨率遙感影像上的互花米草區(qū)進(jìn)行人機(jī)交互識(shí)別,形成矢量化數(shù)據(jù),分析互花米草擴(kuò)散過程,計(jì)算其擴(kuò)散面積。

2 結(jié)果與分析

2.1 互花米草群落特征

2019年、2020年漳江口互花米草植被調(diào)查結(jié)果見表1,互花米草的平均高度為1.27~1.43m,植株密度為188~378株/m2。從調(diào)查結(jié)果來看,漳江口高潮區(qū)互花米草的生長狀況總體比中潮區(qū)好,但高潮區(qū)的株高低于中潮區(qū)。

2.2 沉積環(huán)境質(zhì)量對(duì)比分析

2019年和2020年漳江口不同植被樣方區(qū)域沉積物要素對(duì)比見圖2(2020年低潮區(qū)互花米草區(qū)無數(shù)據(jù))。2019年和2020年漳江口互花米草區(qū)沉積物的氧化還原電位由高到低依次為高潮區(qū)、中潮區(qū)、低潮區(qū),光灘的氧化還原電位在各潮區(qū)變化不大。2019年漳江口互花米草區(qū)沉積物的全鹽含量由高到低依次為低潮區(qū)、中潮區(qū)、高潮區(qū),各潮區(qū)全鹽含量均低于光灘;2020年漳江口互花米草區(qū)沉積物全鹽含量由高到低依次為中潮區(qū)、高潮區(qū),光灘沉積物中全鹽含量由高到低依次為中潮區(qū)、低潮區(qū)、高潮區(qū);與2019年相比,2020年互花米草區(qū)沉積物全鹽含量降低26.6%~37.0%。

2019年漳江口互花米草區(qū)沉積物的硫化物、總磷含量由高到低依次為高潮區(qū)、中潮區(qū)、低潮區(qū),光灘則由高到低依次為高潮區(qū)、中潮區(qū)、低潮區(qū);2020年互花米草區(qū)沉積物的總磷含量則呈現(xiàn)中潮區(qū)高于高潮區(qū),但總體互花米草區(qū)各潮區(qū)總磷含量相差不大。2019年和2020年漳江口互花米草區(qū)和光灘沉積物的總氮含量由高到低依次為中潮區(qū)、高潮區(qū)、低潮區(qū),互花米草區(qū)沉積物總氮含量高于光灘。2019年漳江口互花米草區(qū)沉積物的有機(jī)碳含量由高到低依次為高潮區(qū)、中潮區(qū)、低潮區(qū),光灘則由高到低依次為低潮區(qū)、中潮區(qū)、高潮區(qū),這與王愛軍等[13]研究結(jié)果一致;2020年漳江口互花米草區(qū)沉積物的有機(jī)碳含量中潮區(qū)略高于高潮區(qū),但相差不大。與2019 年相比,2020年漳江口互花米草區(qū)高潮區(qū)和中潮區(qū)總磷含量減少68.1%~76.0%,總氮含量增加40.8%~50.5%,有機(jī)碳含量增加20.4%~25.2%。

另外,課題組研究了2019年泉州灣互花米草區(qū)和光灘的硫化物含量情況,發(fā)現(xiàn)泉州灣互花米草區(qū)硫化物含量由高到低依次為中潮區(qū)、高潮區(qū)、低潮區(qū),光灘則呈現(xiàn)相反規(guī)律,2個(gè)研究區(qū)域的互花米草區(qū)沉積物硫化物含量顯著高于光灘,其中漳江口的差異更明顯,尤其是高潮區(qū)[14]。由于互花米草有較高的硫養(yǎng)分累積能力和養(yǎng)分歸還能力,互花米草入侵后,濕地土壤的沉積環(huán)境、酸堿度、有機(jī)質(zhì)、可溶性鹽和土壤水分等發(fā)生重大改變,會(huì)導(dǎo)致土壤硫庫增加,這種變化在入侵初期會(huì)更加顯著[15-16],由此可見2019年漳江口的互花米草仍處于高速擴(kuò)張期。

2.3 潮間帶底棲生物多樣性和群落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性

2.3.1 種類組成

2019年和2020年研究區(qū)域互花米草區(qū)、紅樹林區(qū)和光灘的潮間帶底棲生物種類組成見圖3。潮間帶底棲生物種類數(shù)由高到低依次為紅樹林區(qū)、光灘、互花米草區(qū)。2019年漳江口互花米草區(qū)的潮間帶生物主要類群未見多毛類,生物類群單一;2020年研究區(qū)域互花米草區(qū)的潮間帶生物出現(xiàn)多毛類。

2.3.2 總密度、總生物量

2019年和2020年研究區(qū)域的潮間帶底棲生物棲息密度和生物量變化如圖4所示。2個(gè)航次研究區(qū)域的潮間帶底棲生物的棲息密度由高到低依次為紅樹林區(qū)、光灘、互花米草區(qū);潮間帶底棲生物的生物量由高到低依次為互花米草區(qū)、光灘、紅樹林區(qū),與棲息密度呈現(xiàn)相反的規(guī)律。

2.3.3 優(yōu)勢種

互花米草區(qū)、光灘、紅樹林區(qū)的潮間帶底棲生物優(yōu)勢種類群均有所不同,具體見表2。2019年互花米草區(qū)主要優(yōu)勢種均為甲殼動(dòng)物,2020年互花米草區(qū)優(yōu)勢種增加多毛類,其中2019年寧波泥蟹占較大優(yōu)勢(Y =0.27),2020年褶痕相手蟹占較大優(yōu)勢(Y=0.28)。光灘的優(yōu)勢種以甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物和多毛類為主,2019年和2020年光灘潮間帶底棲生物優(yōu)勢種組成略有不同,均以甲殼動(dòng)物占較大優(yōu)勢,其中2019年畸形鎚肢蟲占較大優(yōu)勢(Y=0.37),2020年秀麗長方蟹占較大優(yōu)勢(Y =0.52)。紅樹林區(qū)優(yōu)勢種以甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物和多毛類為主,但優(yōu)勢種的優(yōu)勢度差距較小,Y 值為0.16~0.02,物種間分布較均勻。

2.3.4 物種多樣性指數(shù)

2019年和2020年漳江口不同植被樣方區(qū)域潮間帶底棲生物物種多樣性指數(shù)變化如圖5 所示。2019年漳江口濕地互花米草區(qū)多樣性指數(shù)和豐度指數(shù)均低于光灘。2020年研究區(qū)域的多樣性指數(shù)和豐度指數(shù)由高到低依次為紅樹林區(qū)、互花米草區(qū)、光灘。2020年互花米草區(qū)多樣性指數(shù)和豐度指數(shù)的變化幅度較2019年大。

2.3.5 群落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性

應(yīng)用豐度生物量比較法對(duì)2個(gè)航次漳江口光灘、互花米草區(qū)和紅樹林區(qū)的潮間帶底棲生物群落結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析(圖6)。結(jié)果表明:2019年漳江口光灘和互花米草區(qū)潮間帶底棲生物的生物量曲線起點(diǎn)均位于豐度曲線下方,光灘在中部交叉,互花米草區(qū)在尾部交叉,表明2019年研究區(qū)域的底棲生物受到中度干擾,互花米草區(qū)W 值為-0.1508,干擾程度更深。2020年除光灘外,互花米草區(qū)和紅樹林區(qū)潮間帶底棲生物的生物量曲線地點(diǎn)均位于豐度曲線上方,且互花米草區(qū)生物量起始位置與豐度起始位置相隔較2019年遠(yuǎn),表明研究區(qū)域潮間帶底棲生物受到的干擾較小。

2.4 入侵過程

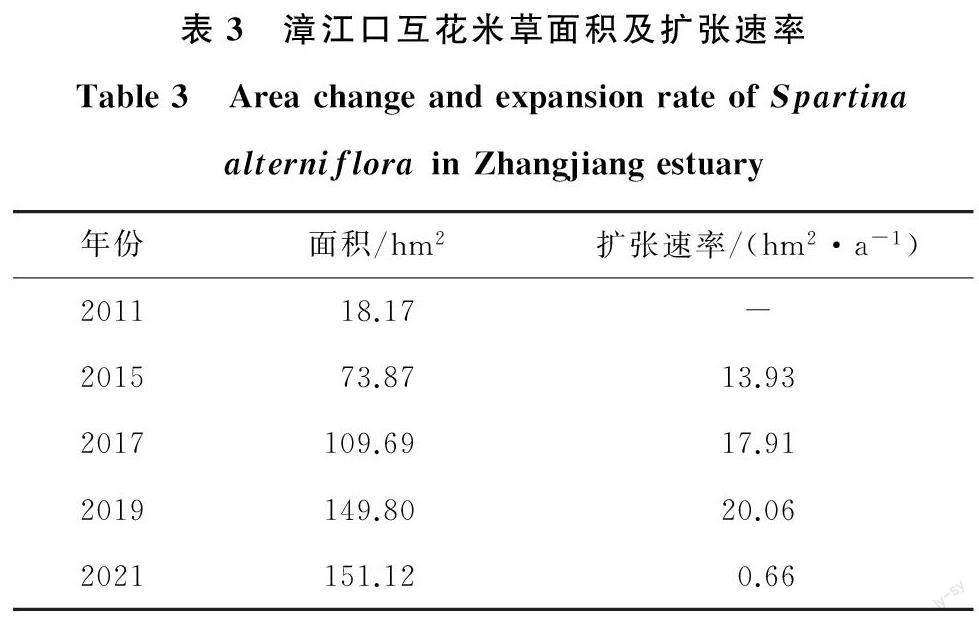

互花米草擴(kuò)張過程見圖7,互花米草面積及擴(kuò)張速率見表3。

2011年研究區(qū)域的大部分區(qū)域?yàn)楣鉃S后互花米草保持較高的擴(kuò)張速率迅速占領(lǐng)光灘,2021年互花米草的面積是2011年的8.3倍,其擴(kuò)張方式以外部隔離擴(kuò)張[17]為主,破碎化程度高。李屹等[18]研究表明,互花米草從2002 年左右出現(xiàn)在云霄紅樹林保護(hù)區(qū)之后,經(jīng)歷“快速擴(kuò)張-減緩擴(kuò)張-快速擴(kuò)張”的過程,2010—2014年的面積年平均增長為4.57hm2/a。而本研究表明到2015年,互花米草擴(kuò)張速率已達(dá)13.93hm2/a,2011—2021年擴(kuò)張速率為12.09hm2/a,可見漳江口互花米草在此期間保持較高的速率擴(kuò)張,其中2019年互花米草的擴(kuò)張速率達(dá)到最高值20.06hm2/a,但2021年互花米草面積與2019 年相差不大,擴(kuò)張速率僅為0.66hm2/a,這與漳江口近年開展的互花米草清理整治有關(guān)。根據(jù)漳江口紅樹林保護(hù)區(qū)管理局統(tǒng)計(jì),自2019年以來漳江口紅樹林保護(hù)區(qū)陸續(xù)開展互花米草除治,除治面積約17hm2,主要位于漳江口保護(hù)區(qū)竹塔村后港區(qū)域?yàn)┩俊?/p>

3 討論

3.1 漳江口不同植物生境沉積物、潮間帶底棲生物差異

漳江口研究區(qū)域互花米草區(qū)沉積物中總氮、硫化物和有機(jī)碳含量高于光灘,互花米草區(qū)沉積物中全鹽含量低于光灘。漳江口研究區(qū)域潮間帶底棲生物種類數(shù)、棲息密度由高到低依次為紅樹林區(qū)、光灘、互花米草區(qū),生物量由高到低依次為互花米草區(qū)、光灘、紅樹林區(qū),多樣性指數(shù)和豐度指數(shù)由高到低依次為紅樹林區(qū)、互花米草區(qū)、光灘。根據(jù)豐度生物量比較法,2020年互花米草區(qū)的潮間帶底棲生物群落結(jié)構(gòu)較2019年穩(wěn)定。

3.2 互花米草與紅樹林的競爭關(guān)系

2019年、2020年漳江口互花米草的平均高度為1.27~1.43m,高潮區(qū)的株高低于中潮區(qū),這可能與漳江口高潮帶生長的互花米草與紅樹林生長區(qū)域相鄰、互相競爭有關(guān)。林清賢[19]在2001年調(diào)查漳江口紅樹林時(shí)發(fā)現(xiàn)該區(qū)域紅樹林主要分布于中潮帶,紅樹植物主要為秋茄、桐花樹和白骨壤,高度為1.5~6.0m 不等;主要紅樹植物中秋茄最高,在核心區(qū)高度可達(dá)6m,桐花樹2~3m,白骨壤1.5~3m,紅樹林林相郁閉度高。可見漳江口紅樹植物平均株高略高于同潮區(qū)互花米草的平均株高,因此在密集的紅樹林區(qū),互花米草沒有競爭優(yōu)勢,無法形成遮陰效應(yīng),無法向紅樹林區(qū)域擴(kuò)張,更傾向于向光灘擴(kuò)張,類似于向外擴(kuò)張的“先鋒植物”,即促淤的同時(shí)降低鹽度、增加有機(jī)質(zhì),為紅樹林的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁└玫牧⒌貤l件。與此同時(shí),互花米草區(qū)中的底棲生物量高于紅樹林區(qū),底棲生物密度略低于紅樹林區(qū),其對(duì)底棲生物多樣性的干擾,與紅樹林相比并不明顯。但在紅樹林生長區(qū)即紅樹林幼苗較多的區(qū)域,互花米草則存在較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,通過抑制紅樹林幼苗生長來抑制紅樹林的擴(kuò)張。林清賢[19]2001年調(diào)查時(shí)紅樹林群落外為泥質(zhì)灘涂,灘涂分布的其他植物有卡開蘆、短葉茳芏和鋪地黍等。根據(jù)2015年衛(wèi)星遙感影像,紅樹林外光灘已逐漸被互花米草占據(jù)。據(jù)了解,本地鹽沼植被目前僅大洲島上有局部發(fā)現(xiàn),其他本地鹽沼植被已很少被發(fā)現(xiàn),這也必然會(huì)對(duì)紅樹林生長區(qū)產(chǎn)生更大威脅。如何更好地利用互花米草的“先鋒優(yōu)勢”為紅樹林生長服務(wù),可在今后做進(jìn)一步的研究。

3.3 互花米草入侵過程

互花米草入侵過程分析結(jié)果表明,2011—2019年漳江口互花米草保持較高的速率擴(kuò)張,由于互花米草清理整治,2020年互花米草擴(kuò)張進(jìn)入穩(wěn)定期。Luiting等[20]和洪榮標(biāo)等[21]的研究結(jié)果表明,互花米草區(qū)大型底棲動(dòng)物的棲息密度、種類多樣性、豐度比相鄰的普通灘涂低。本研究中2019年(快速擴(kuò)張期)互花米草潮間底棲生物數(shù)據(jù)支持上述論述。仇樂等[22]認(rèn)為新生互花米草生境大型底棲動(dòng)物的物種數(shù)和豐富度較高,但隨著時(shí)間的推移及互花米草的生長,互花米草生境中的大型底棲動(dòng)物的物種數(shù)及多樣性都會(huì)下降。本研究認(rèn)為互花米草鹽沼在不同的發(fā)育時(shí)期和不同的擴(kuò)展時(shí)期,大型底棲動(dòng)物群落的組成、物種豐富度和多樣性指數(shù)等均發(fā)生變化。因此,研究互花米草入侵對(duì)濱海濕地大型底棲動(dòng)物群落的影響,除調(diào)查方法及時(shí)空因素外,還應(yīng)考慮樣地互花米草入侵時(shí)間的長短[21-22],以及樣地互花米草入侵的不同擴(kuò)張時(shí)期。