《景定建康志》的二重體例特征和學術價值

◎韓章訓

(浙江衢州 324002)

南宋《景定建康志》(以下簡稱《建康志》)為南京現存最早志書,也是宋代名志。建康府于南宋建炎三年(1129)改江寧府而置,其轄境相當于今南京市。此志系馬光祖修,周應合纂,景定二年(1261)成書。此前學界對于《建康志》多有研究,但研究者皆僅把《建康志》視為郡府志,故所得研究結果皆為《建康志》作為郡府志的一些體例特征、學術價值等。以辯證觀點去審視,《建康志》不僅是一部郡府志,而且還是一部都城志,筆者認為《建康志》兼有郡府志和都城志的二重體例特征和學術價值。

一、作為都城志的體例特征和學術價值

中國都城志編修源遠流長,最早的都城志就是東漢《三輔黃圖》。此后則相繼編修了一些都城圖、都邑簿等。自宋始,隨著志書體例逐步轉型,往昔都城圖、都邑簿則一律改稱為都城“志”,如北宋〔熙寧〕《長安志》、南宋〔乾道〕《臨安志》等。

(一)體例特征

《建康志》是南宋最為成熟的一部都城志。它作為都城志,其體例特征主要體現有三:

一是體現在志書取名上。在景定時,建康屬府級建制,即建康府。若按一般府志取名慣例,此志當取名為《建康府志》。但《建康志》作者沒有這樣做,而是把它取名為《建康志》。回顧歷史可知道,自北宋始,修志界在都城志取名上已經形成一個特殊做法,即在都城志取名時采用“地名+志”方式,其間不加政區級別名,以示有別于一般郡府志。如北宋〔熙寧〕《長安志》,南宋〔乾道〕《臨安志》、〔慶元〕《成都志》、〔淳祐〕《臨安志》等。《建康志》作者這樣取名,只是沿襲舊例而已,自然不算什么創新,但如此取名則清楚表明了這樣一個意圖,即他們所纂《建康志》并不屬郡府志而屬都城志。

二是體現在對本城特點的反映上。北宋〔熙寧〕《長安志》為反映本城特點,突出記載了宮室、皇城和京城。南宋〔乾道〕《臨安志》為反映本城特點,突出記載了“行在所”(指皇帝居住地方)。《建康志》為反映本城特點,仿效〔乾道〕《臨安志》、〔淳祐〕《臨安志》,也突出記載了“留都”(意為舊都城)。

三是體現在對城鄉關系的把握上。《建康志》全書設50 卷,卷1—4 為留都錄(因建康曾為六朝故都,南宋又曾為行都,故設此目以記其事),卷5 為建康圖(其中除設有反映城區諸圖外,還設有所轄5 縣圖,即上元縣圖、江寧縣圖、句容縣圖、溧水縣圖、溧陽縣圖),卷6—14 為建康表,卷15—16 為疆域志,卷17—19 為山川志,卷20—23為城闕志,卷24—27為官守志,卷28—32 為儒學志,卷33—37 為文籍志,卷38—39 為武衛志,卷40—41為田賦志,卷42—43為 風 土 志,卷44—46 為 祠 祀 志,卷47—48為古今人表,卷49為古今人物傳,卷50 為拾遺。該志在總體謀篇中體現了兩個原則:一是突出城區,綜合全域。專門記載城區有8卷,即留都錄4卷、城闕4 卷,占全書總卷數的八分之一多。此外,其他諸卷都是綜合全府。如此謀篇就是此志突出城區和綜合全域的具體表現。二是先城后縣,詳城略縣。從該志各卷記述看,皆貫徹先城后縣、詳城略縣原則。專載城區8卷,除卷五設有7縣圖外,其余諸卷均未設置述縣門目。《建康志》如此謀篇布局,為都城志編修創造了新經驗,并為后編修都城志提供了范式。

(二)學術價值

《建康志》作為南宋最為成熟的一部都城志,是有其重要學術價值的。這種價值的主要體現有二:

1.對南宋〔咸淳〕《臨安志》篇目設計的影響。從《建康志》與〔咸淳〕《臨安志》兩志篇目設計看,彼此很相似。《建康志》卷首設有“留都錄”,〔咸淳〕《臨安志》卷首亦設有“行在所錄”。此外,《建康志》設有“城闕志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“宮闕志”。《建康志》設有“儒學志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“學校”。《建康志》設有“文籍志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“賦詠”“詔令”“文事”。《建康志》設有“武衛志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“武備”。《建康志》設有“風土志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“風土”。《建康志》設有“田賦志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“貢賦”。《建康志》設有“祠祀志”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“祠祀”。《建康志》設有“古今人表”“古今人傳”,〔咸淳〕《臨安志》亦設有“人物”。《建康志》卷末設有“拾遺”,〔咸淳〕《臨安志》卷末亦設有“紀遺”。其中次序排列和門目粗細雖有不同,但其總體思路還是一致的。由此可見,《建康志》篇目設計對〔咸淳〕《臨安志》篇目設計影響是比較大的。當然〔咸淳〕《臨安志》如此設置篇目,除受《建康志》影響外,還自然受到〔乾道〕《臨安志》和〔淳祐〕《臨安志》的影響。

2.對元《至正金陵新志》體例的影響。無論是從基本篇目設置看,還是從篇目排序看,《至正金陵新志》都是較多承襲《建康志》體例的。對此問題,《至正金陵新志》主纂者張鉉也曾說道:“宋史正志《乾道志》、吳琚《慶元志》、周應合《景定志》,而刻板已亡,所見卷帙,類多訛缺。惟《景定志》五十卷,用史例編纂,事類粲然。今志用為準式,參以諸志異同之論,間附所聞,折衷其后。”[1]具體說,就是“首為圖考,以著山川、郡邑形勢所存。次述通紀,以見歷代因革、古今大要。中為表、志、圖、傳,所以極天人之際,究典章文物之歸。終以摭遺論辨,所以綜言行得失之微,備一書之旨。文摭其實,事從其綱。總為一十五卷,卷各有類。類例繁者,析為上中下卷。”[1]由此可見,張鉉編纂《至正金陵新志》,在總體構思上是基本承襲《建康志》的,只是在一些細節上有所調整而已。

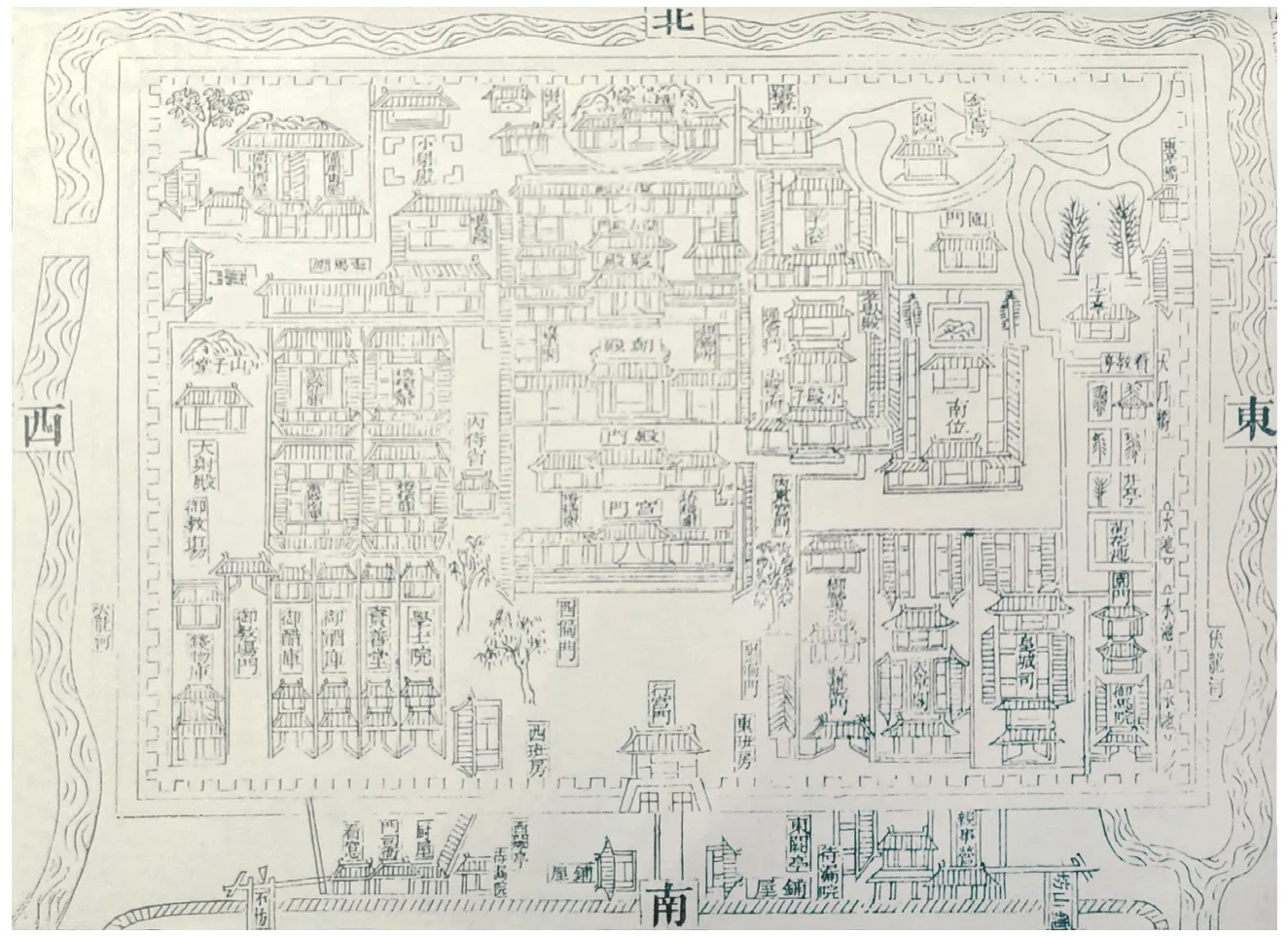

宋建康行宮圖(來源:《景定建康志》)

二、作為郡府志的體例特征和學術價值

傳統學界多把《建康志》視為郡府志。究其原因主要有二。一是因建康在行政區劃上確屬郡府級建制,即建康府;二是因舊時人們對城市和都城志意識均較淡薄。如清人所編《四庫全書總目》就把古代都城志和一般志書作混雜排列。如在此書中,列在《建康志》前后的就分別是《澉水志》和〔景定〕《嚴州續志》。直至當代,也仍有人把《建康志》視為府志。如劉偉毅等著《中國方志史》就在《府州縣志舉要》目下介紹《建康志》(參見該書第138—140頁)。

(一)體例特征

《建康志》具有郡府志的體例特征,并進行了一定的創新和優化。

1.志書輔文設置的創新。在《建康志》前,一般志書卷首僅設兩種輔文,即序言和目錄。《建康志》不僅設有序言和目錄,而且還增設了三種輔文。一是馬光祖《進〈建康志〉表》,二是馬光祖《獻皇太子箋》,三是周應合《修志本末》(內容同修志凡例)。在宋志中,《建康志》所設輔文是最多樣和最豐富的。

2.志書紀傳體的優化。志書紀傳體始見于南宋。彼時首先使用紀傳體的當是〔乾道〕《臨安志》。后〔嘉定〕《剡錄》亦屬紀傳體。該志卷1 為縣紀年、城境圖、官治志等13門,卷2 為山水志1 門,卷3為人物傳1 門,卷4 為古奇跡、古阡陌2門,卷5 為書、文2 門,卷6為詩1 門,卷7 為畫、紙、古物3門,卷8為道館、僧廬2 門,卷9、10 為草木禽魚詁1 門。其中“縣紀年”即大事記。因此“圖、記、志、傳”齊備,故可斷為紀傳體。《建康志》亦屬紀傳體,但它與前紀傳體志書相較,已經更為完備。從上文對《建康志》篇目設計敘述中可看出,此志不僅記載全面,而且在體裁構成上已經做到圖、表、志、傳齊備,故多被后人視為典型的紀傳體志書。如有一當代學者說:“周應合應馬光祖之聘,于景定二年(1261)纂成《景定建康志》,這是一部典型的紀傳體志書。”[2]

(二)學術價值

《建康志》作為一部郡府志,價值主要體現于兩方面:

一是體現在《建康志》體例被后世編修者的仿效上。在明代方志中,〔隆慶〕《潮陽縣志》即為紀傳體。該志卷1 為建置沿革紀,卷2 為縣事紀,卷3為職官表,卷4 為選舉表,卷5 為恩命表,卷6 為輿地志,卷7為民賦、物產志,卷8為風俗志,卷9為官署志,卷10 為壇廟志,卷11 為名宦列傳,卷12 為鄉賢列傳,卷13為列女傳,卷14 為流寓列傳,卷15 為文辭志。鳳陽為明太祖朱元璋故鄉,柯仲炯所纂〔天啟〕《鳳陽新書》亦屬紀傳體。此志依次設圖、本紀、列傳、年表、星土、賦役、國費、宗祀、農政、武備、帝語、拾遺、外篇諸門。至清代,此類例子較多。如〔乾隆〕《曹州志》作者說:“茲仿《景定建康志》《江南通志》例,按其疆土分類纂輯,概標為志。大綱有十。輿地志、河防志、食貨志、學校志、秩祀志、五行志、職官志、選舉志、人物志、藝文志。”[3]又如嘉慶《興義府志》亦屬紀傳體。該志作者曾述本謀篇曰:“志者史之流。體例有志,有表,有傳。舊志無表、傳,今仿宋周應合《建康志》例,補撰表十有二、列傳十有七。”[4]

二是體現在后世學界對《建康志》體例的贊賞上。清孫星衍曰:“《建康志》體例最佳,各表紀年隸事,備一方掌故。”[5]孫氏所言“體例”主要就是指紀傳體。后謝啟昆亦有類似見解。他說:“宋周應合《景定建康志》分圖、表、志、傳四篇,體例最善。”[6]至民國,仍有人贊譽《建康志》曰:“全圖為全書之綱。章氏以紀為首,不若以圖為首之可挈綱要也。周應合之《建康志》有圖無紀,是謂知體。”[7]直至當代,學界在談及志書紀傳體源流時,也多把《建康志》視為一個典型個例。有人說:“南宋周應合的《景定建康志》、明雷禮的《真定志》……均屬于此種體例。”[8]這里所言“此種體例”即指紀傳體。

綜由上述可知,南宋《建康志》是具有二重體例特征和學術價值的。古代學者多僅從郡府志角度去研究《建康志》。如《四庫全書總目》評《建康志》曰:此志“首為留都四卷,次為圖、表、志、傳四十五卷,末為拾遺一卷。援據該洽,條理詳明,凡所考辨,具見典核。”[9]這些話語僅從一般郡府志角度來立論的。但彼時也有一些有識之士,已經認識到《建康志》具有都城體例特征和學術價值,并給《建康志》以正確評說。如清錢大昕評說《建康志》曰:“建康,思陵駐蹕之所,守臣例兼行宮留守,故首列留都錄四卷。又六朝南唐都會之地,興廢攸系,宋世列為大藩,南渡尤稱重鎮,故特為年表十卷,經緯其事,此義例之善者。古今人表傳,意在扶正學、獎忠勛,不專為一郡而作,故與他志之例略殊。”[10]錢氏此言就是從都城志角度來立論的。由于《建康志》的多重屬性,故今天在研究和評說《建康志》時,就必須顧及其二重體例特征和學術價值,否則就可能得出一些有失偏頗的結論。