故宮博物院養心殿佛堂《大威德金剛》唐卡裝幀織物圖案初探

摘要:本文以北京故宮博物院珍藏的養心殿西暖閣佛堂原狀陳列唐卡《大威德金剛》的裝幀織物圖案為研究對象,從圖案類型、形態特征、材料運用等方面展開討論。該唐卡的裝幀制作技藝高超、圖案精美,具有宮廷代表性的紋樣特征。由于它的裝幀織物部分缺失,因此,研究其裝幀紋樣的圖案布局和歷史背景至關重要,可為后期的補配材料提供理論依據。

關鍵詞:唐卡;養心殿;裝幀;紋樣

引言

唐卡是藏族文化中具有鮮明特色的圖畫藝術,其繪畫內容涉及藏族的宗教文化、歷史政治、生活狀況等諸多領域,堪稱藏族的百科全書。清代乾隆皇帝在紫禁城修建多座佛堂,為了滿足宗教修行觀想所需以及裝扮佛堂,會在墻上掛供唐卡,養心殿西暖閣仙樓佛堂就是其中一處。養心殿西暖閣仙樓佛堂原為長春書屋,后改為乾隆皇帝的私人佛堂,中心為無量壽寶塔,佛堂內唐卡、佛龕、供器等百余件。其中,掛供唐卡三十八軸,多數分布在佛堂二樓。這座精巧的私人佛堂的內部空間并不寬敞,通往佛堂二樓的樓梯僅能容納一人上下,因為這是只屬于皇帝私密修習佛法的地方。唐卡的整體外輪廓與所懸掛的墻壁大小基本重合,宛如壁畫一般,將佛堂的墻壁鋪滿。唐卡繪制精致細膩、用色用線考究,畫心四周鑲邊與牙子為織金錦,花紋繁復,色澤雍容華貴。唐卡獨具一格的藝術造型和色彩將整座佛堂的宗教氛圍烘托到了極致。根據《清宮內務府造辦處檔案》記載,養心殿佛堂掛供的三十八軸唐卡,繪制時間均不晚于乾隆十一年(1746)。

一、《大威德金剛》唐卡的基本信息

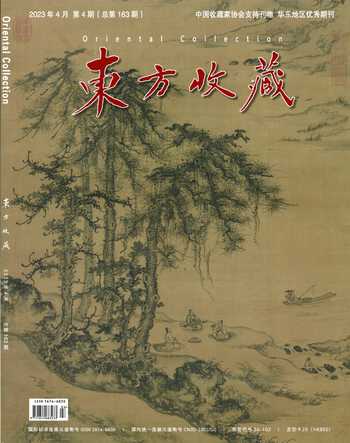

《大威德金剛》唐卡(圖1)懸掛于養心殿西暖閣仙樓佛堂二樓西三室東墻面西,是乾隆時期繪制的藝術精品。此軸唐卡由畫心、天邊、地邊、牙子、背襯、卷桿、楣桿和掛繩組成,其中,左右鑲邊已缺失,因此這軸唐卡的裝襯織物僅剩天地邊和背襯。由于長期懸掛在佛堂木結構的墻上,裝襯織物出現了塵垢、織物顏色褪變、織物斷裂、縫線開裂、褶皺、蟲蛀甚至缺失等病害。修復前,我們對裝襯織物進行了測量,正面鑲邊的天邊是完整的,大約為 106cm×12cm,地邊大約為 90cm×14cm。其中,地邊右下角缺失一部分,左右側鑲邊已缺失。為了后續保護修復工作的順利開展,研究清楚其裝襯織物的紋樣構成及其材料組成,無疑具有重要的意義,為后期的裝幀補缺、材料復制工作提供幫助。

二、《大威德金剛》唐卡裝幀織物信息

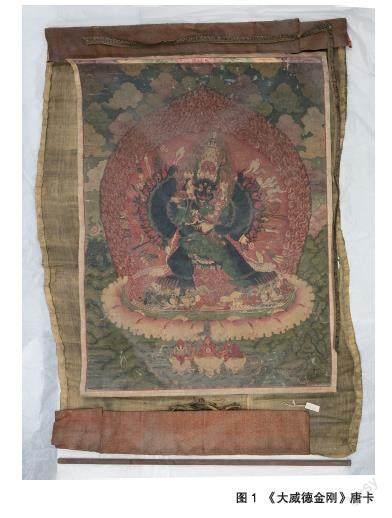

通過裸眼和三維視頻顯微鏡對《大威德金剛》唐卡的鑲邊圖像進行觀察,可知其正面鑲邊織物為紅色折枝花卉織金織物;在顯微鏡下觀察可見織物表面布滿灰塵、顏色發生褪色變暗,織物的紅黃色纖維部分脫落、金線的金箔脫落嚴重,部分呈暗黑色。通過三維視頻顯微鏡對其裝幀脫落的金線(圖2)和織金錦(圖3)進行鏡下觀察,發現其使用的金線為圓金工藝,提花紋樣規矩,金線細密;一組循環長度為13.7cm,厚度約為1.2mm,由紅色、黃色絲線和捻金線組成。

對織物密度和厚度進行測量:紅色折枝花卉織物厚度約為0.48mm,含紅色絲線、黃色絲線和圓捻金線。地組織以紅色經紗(2/20/22D)為甲經,黃色特結經(20/22D)固結金屬線為乙經,紅色經紗較粗,黃色經紗較細,約兩倍細于紅色經紗。經線密度為120根/cm。其中,甲經為96根/cm,乙經為 24根/cm, 甲經與乙經的比例為4:1。緯組織由甲緯和乙緯組成,甲緯為圓捻金線,乙緯為黃色緯紗(2/80D),乙經密度為56根/cm。其中,甲緯為28根/cm,乙緯為28根/cm,甲緯與乙緯的比例為1:1。因此,紅色折枝花卉織金織物為地花兩色,雙經和雙緯交織而成,經緯密度為120×56/cm2 。鑲邊織金織物的緯組織明顯粗于地組織,地組織與花組織均為四枚斜紋組織。

三、《大威德金剛》唐卡裝幀紋樣研究

紋樣,又稱紋飾或圖案,是裝飾于物品之上的花紋總稱。它不具有獨立存在的實體,需要依附其所裝飾的物品來表現。織繡是織繡紋樣的物質載體,是其賴以存在的基礎,紋樣的樣式、色彩、主體等內容都要依托織繡才能展現,而織繡的裝飾技術也對紋樣的發展具有重要影響。紋樣的流行反映了當時的社會認知、文化發展、社會經濟等情況。

在歷史的發展過程中,紋樣的象征性不斷發生改變,時間久遠的紋樣具有重要的考古研究價值。在人類早期器物上運用的紋樣圖案反映出當時的文明景象,隨著社會文明的不斷進步,其象征意味會漸漸淡去,而裝飾意味表達美感的理念則逐漸增強,這兩者之間產生了根本上的變化。奧地利著名藝術史學家阿洛瓦·里格爾曾提出“任何宗教性質的符號,只要它具有藝術的潛能,都能隨著時間而成為主要的純粹裝飾性的母體。當一個母體因為與宗教相關而被頻繁使用在各類材料上,制作時就會產生定型”的論斷。例如中國古代織繡紋樣的發展過程,就體現了抽象理念逐漸轉變為具象的發展過程;織繡紋樣在產生之初,受到早期意識形態的束縛和生產技術的限制,以直線和折線組成的抽象幾何紋為主要表現內容。隨著社會的進步,人們對自然事物的認識增強、審美視野逐漸拓寬,紋樣的取材范圍也隨之擴大,在不斷提升工藝水平的前提下,各種飛禽走獸、花草樹木、山水人物等具象題材紛紛進入織繡裝飾領域,并以其生動自然和充滿意趣的審美形態代替了幾何紋樣成為裝飾紋樣的主流圖案。

織繡裝飾是單純的平面藝術,在三維立體物象向其轉化為二維平面紋樣的過程中,需要符合織繡生產工藝條件,并且兼顧織繡品種和用途的需要,同時還要符合時代的審美價值。為了滿足這些要求,在平面上將各種具象實物以豐富又具有藝術特色的形式展現出來,織繡紋樣的造型采取了不同的視角樣式對物象進行表現。紋樣的組織形式講究在變化中追求統一:所謂變化,即是視覺效果上的多樣,使圖案的各部分之間相互區別、排布自由而富有動感,如形與形之間排列變化的縱橫交錯;而統一則是事物本質形成關聯,秩序井然地表現在紋樣組織上,就是把性質相同或類似的圖案并置在一起,形成具有一致形式的視覺效果,如色彩追求統一,線條勾勒的形狀一致、形式統一、方向一致,塊面結構配合協調等。變化與統一這二者有機結合,在細節處產生變化,整體上追求統一,形成均衡的關系,使紋樣的組織形式呈現出豐富又協調的自然美感。

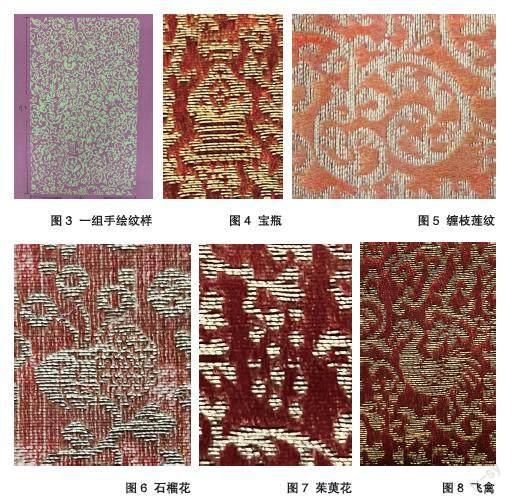

《大威德金剛》唐卡的鑲邊面料為織金織物,其圖案為折枝花卉,一個循環長為12cm。該紋樣圖案豐富、構圖規整嚴謹、線條柔和。折枝花卉中含有寶瓶、飛禽、纏枝蓮紋、石榴與枝葉、茱萸花與枝葉及其他折枝小花等(圖3),這些顯花部位均由金線織成,織紋細膩,異常精致華麗。在該唐卡的裝幀織物中,可發現紋樣中有較常見的四方連續紋樣和重疊式紋樣。

四方連續紋樣是以并列、錯位、顛倒、重疊等方式向上下左右方向反復連續循環排列,使之擴展延伸為塊面狀的裝飾紋樣。四方連續紋樣在裝飾風格上具有律動感強和相對規律的特點,是織繡紋樣中使用最廣泛、變化最多樣的組織形式。

重疊式紋樣是由兩種或兩種以上單位紋樣疊加組合而成的一種多層次結構形式,其最為常見的運用是在幾何加花式紋樣組織當中,即以細密規則的幾何紋樣作為底紋,上層疊加各式具象花紋的浮紋,底紋和浮紋按照各自的組織形式排列循環,再相互組合,可以產生十分錯綜復雜的樣式。在繁密規整的小型幾何紋樣上加飾以散點形式分布的各種主體花紋圖案,上下紋樣間層次鮮明、疏密有致,具有繁復華麗的藝術效果。

四、《大威德金剛》唐卡裝幀紋樣詳解

《大威德金剛》唐卡的紋樣圖案包括寶瓶、纏枝蓮紋、石榴與枝葉、茱萸花與枝葉、飛禽等。

(一)寶瓶

寶瓶圖案形似寶塔,唐卡中寶瓶的形象與傳統的藏式佛塔相似,其基本造型一般由塔基、塔身、塔剎組成。塔基有四方形、圓形、多角形,也有稱為“獅座”的多階底座(圖4)。塔身以階梯層層向上壘砌漸漸聚攏,這種塔式造型彰顯出其雄偉挺拔、直沖云霄的特點。

(二)纏枝蓮紋

纏枝蓮紋圖案的植物形象豐富且纏繞緊密,大量吸收了世俗的裝飾題材,如石榴、葡萄、牡丹、菊花、童子、瑞獸、飛禽等吉祥美妙的物象,更填補了畫面的美感和趣味。纏枝蓮紋的枝條輾轉靈活、此起彼伏,昭示著無限生機。花以花頭、枝葉為基本組成單位,一般采用牡丹、芙蓉等大朵花為主體,輔以一些小型花以及葉、蕾等。花與花之間無枝梗的連接,但經常彼此互成俯仰轉承之勢,形成自然生動的呼應關系。當多個單位紋樣在平面內作連續循環時,整體圖案就表現出一種疏密有致、均勻和諧的美感(圖5)。

(三)石榴紋和茱萸花葉

石榴紋圖案與多種植物花紋、瓜果紋組合式出現,是中國傳統石榴紋中最為常見的形式。這些植物紋樣源于中國本土傳統圖案, 如茱萸、蓮花、葡萄、靈芝等,種類繁多、形式多樣。這種組織搭配不僅使畫面表現得更加豐富飽滿,還表達了更為深刻的吉祥寓意。《大威德金剛》唐卡的裝幀紋飾中應用了石榴花(圖6)、石榴枝葉與茱萸花(圖7)、茱萸枝葉構成花枝紋樣,枝葉以折枝花呈現。

(四)飛禽

飛禽圖案是中國傳統紋飾中最常見的紋樣之一(圖8),其形態大小不一、姿態各異、栩栩如生。這些飛禽紋樣源于中國本土傳統圖案,象征著對美好事物的祝福。

結論

養心殿西暖閣仙樓佛堂唐卡是唐卡藝術發展至鼎盛時期的精品,在清宮收藏的唐卡系列當中占據有重要地位,其保護修復工作意義重大。經歷270余年的原狀陳列吊掛,唐卡的裝幀縫線斷裂,部分裝幀已缺失,需原工藝、原材質復制還原。因此,對其裝幀織物紋樣及材質的研究,可為后續的復制補配工作提供理論依據。

參考文獻:

[1]石欣鷺.淺析唐卡中的裝飾繪畫語言[J].劍南文學(經典教苑),2011(05):251.

[2]方小濟.故宮養心殿西暖閣仙樓佛堂唐卡來源初探[J].故宮學刊,2020(01):256-269.

[3]郭廉夫,丁濤,諸葛鎧.中國紋樣辭典[M].天津:天津教育出版社,1998.

[4]劉遠洋.中國古代織繡紋樣[M].上海:學林出版社,2016.

作者簡介:

王猷(1987—),男,漢族,祖籍山西。碩士研究生學歷,文博館員,研究方向:唐卡、油畫、壁畫文物修復。