我國商業銀行流動性風險管理指標淺析

沈霞云

(中信銀行杭州分行 浙江杭州 310000)

2008年,全球金融市場經歷了較為嚴重的流動性危機,資本充足的銀行也因缺乏流動性而陷入困境,暴露出原有資本監管框架下隱藏的巨大流動性風險隱患。2013年,我國銀行間市場發生“錢荒”事件時,大部分銀行流動性風險指標仍處于正常范圍之內,折射出完善我國流動性風險監管體系的緊迫性。黨的十九大報告強調,要把主動防范化解系統性金融風險放在更加重要的位置,建立完善的金融監管體系,這一論述更是明確了在防控金融風險過程中正確監管的重要性。

1 流動性風險和流動性風險監管

1.1 流動性風險

流動性是指銀行具備充足的易變現資產或融資儲備以應對資金需求的能力,它是商業銀行穩健發展的基石,決定著商業銀行的安危,管理不當很可能導致流動性風險。2018年,我國銀保監會發布的《商業銀行流動性風險管理辦法》(以下簡稱《辦法》)對流動性風險做了具體定義:“商業銀行在履行清償負債及利息或維持正常運營時,不能夠在成本合理可控的范圍內及時融資而導致銀行面臨的風險。”流動性風險具有派生性、隱蔽性、爆發性,其突出特點是“低頻高損”,嚴重時會出現擠兌、破產、倒閉等極端情況。即使是資本充足、盈利優秀的銀行,一次流動性危機就可能會給其帶來災難性的影響。更為嚴重的是,單個銀行的流動性風險極具傳染性,容易形成損失螺旋,引發系統性風險。

1.2 流動性風險監管

1.2.1 國際流動性風險監管歷程

1975年,在國際清算銀行的發起和支持下,常設監督機構“巴塞爾銀行監督委員會”(以下簡稱巴塞爾委員會)誕生,巴塞爾資本協議源于金融全球化背景下國際社會加強銀行業監管的需要。各國以巴塞爾委員會頒布的相關協議為參照并結合自身情況,逐步實施協議規定的相關監管標準和指導原則。

全球金融體系委員會(CGFS)曾指出,20世紀90年代以來,金融領域數次局部性銀行危機爆發和蔓延的初始誘因均來自公眾對未來流動性的擔憂而引發的拋售行為。之后多次國際金融危機的爆發促使巴塞爾委員會從最初關注流動性風險監管到構建流動性監管框架,經歷了理念的變遷和規則的不斷修訂和完善。

1992年,巴塞爾委員會以國際銀行適用的監管流動性風險辦法為基礎,制定了《計量與管理流動性框架》,提出了計量和管理銀行流動性的方案;2000年,根據流動性管理實踐變化,巴塞爾委員會對該文件進行了補充細化和修改,并發布《銀行機構流動性管理穩健行為指引》,確定了有效流動性管理的關鍵原則;2006年,巴塞爾委員會開始對各成員國的流動性監管進行評估;2007年,次貸危機爆發后,巴塞爾委員會針對危機中暴露的流動性監管問題實施了大規模的改革;2008年,巴塞爾委員會制定了《穩健的流動性風險管理與監管穩健原則》,體現了穩健監管的核心理念,并通過《流動性風險管理和監管挑戰》為危機后各國銀行流動性管理指明了方向;2010年,《巴塞爾協議Ⅲ:流動性風險計量、標準和監測的國際框架》出臺,建立了全球統一的流動性風險定量監管標準,巴塞爾委員會在之后幾年對流動性監管規則進行了一系列的修訂;2017年12月,《巴塞爾協議Ⅲ》最終版本完成修訂,國際流動性風險監管框架得以完善。各國監管當局也基于上述文件的具體規定,陸續建立起本國流動性風險監管框架。

1.2.2 國內流動性風險監管演進

從我國的流動性監管歷史來看,我國銀行業長期以來處于流動性總體充裕適度的環境,對流動性風險監管的重視程度偏弱,但階段性的銀行流動性風險事件不斷出現,例如,1998年海南發展銀行因大規模擠兌而關閉、2001年汕頭商業銀行因支付危機而停業整頓、 2013年的“錢荒”事件及2019年包商銀行和錦州銀行被接管重組等事件相繼發生,為我國金融機構流動性管理敲響了警鐘。尤其是近年來,我國商業銀行面臨的內外部環境不斷變化,競爭愈發激烈,業務結構日趨復雜,風險隱患加大,流動性風險監管的必要性和緊迫性日益突出。

上述事件反映了我國金融機構流動性風險管理中存在的一些深層次問題,為加強對銀行業流動性風險的強化監管,我國充分借鑒國際監管經驗,并結合國內實際,不斷制定與完善自身流動性風險監管框架。2004年,中國銀保監會出臺了《股份制銀行風險評級體系(暫行)》,提出對流動性風險從定性和定量角度進行評估;2005年,銀保監會借鑒巴塞爾委員會發布的《有效銀行監管核心原則》的相關內容,提出使用流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率三項指標來衡量我國商業銀行流動性風險;2007年頒布的《商業銀行壓力測試指引》對信用風險和市場風險提出了明確的壓力情景,但未明確流動性風險的具體情景;而2009年發布的《商業銀行流動性風險管理指引》及《關于進一步加強流動性風險管理的通知》則對商業銀行流動性風險的管理體系、治理架構、內部控制、應急管理等方面提出了明確規定;銀保監會于2013年起草了《商業銀行流動性風險管理辦法(征求意見稿)》,并于2014年發布《商業銀行流動性管理辦法(試行)》,引入LCR作為監管指標;2015年,修訂辦法將存貸比調整為監測指標,LCR監管重要性地位更加突出;2016年,央行將LCR和NSFR納入宏觀審慎評估體系(MPA);2018年7月1日,銀保監會出臺的《辦法》以動靜態指標相結合的方式對商業銀行流動性風險實施“分層”監測,確立了流動性風險管理體系,為我國銀行流動性監管環境帶來了重要變化,有助于提高商業銀行流動性管理效能。

2 我國商業銀行流動性管理指標體系

2018年,隨著銀保監會《辦法》的出臺,我國商業銀行在監管層面建立了由5個流動性監管指標和9個流動性監測指標構成的流動性指標管理體系(見表1)。

表1 商業銀行流動性指標體系

傳統的流動性指標多為靜態指標,存在著對流動性壓力估計不足、覆蓋業務范圍不夠全面等問題,而《辦法》所構建的流動性指標體系呈現出風險敏感性高、業務期限結構覆蓋廣等特點。比如:涵蓋了表內、表外及表表外等各種業務項目;兼顧了靜態、動態和壓力情景;涉及集團、法人、分行、條線、附屬機構等多個維度;囊括了多種客戶行為模型。該套指標體系對改進商業銀行流動性風險管理具有重要意義,但也存在著規則復雜、對數據質量和IT系統要求較高、監管實施成本增加等問題,對我國商業銀行的流動性管理提出了更高更嚴的新要求。

3 影響流動性指標的因素分析

近年來,影響商業銀行流動性風險的內外部因素日趨增多且相互交織,創新業務品種不斷涌現,流動性指標體系涉及面廣且敏感性高、商業銀行達標壓力普遍加大。在經濟新常態和監管新要求的雙重作用下,商業銀行有必要分析研究各項業務對流動性指標的影響效應,從而達到統籌監管達標和業務發展的目的。

3.1 負債結構及期限

3.1.1 負債結構的影響

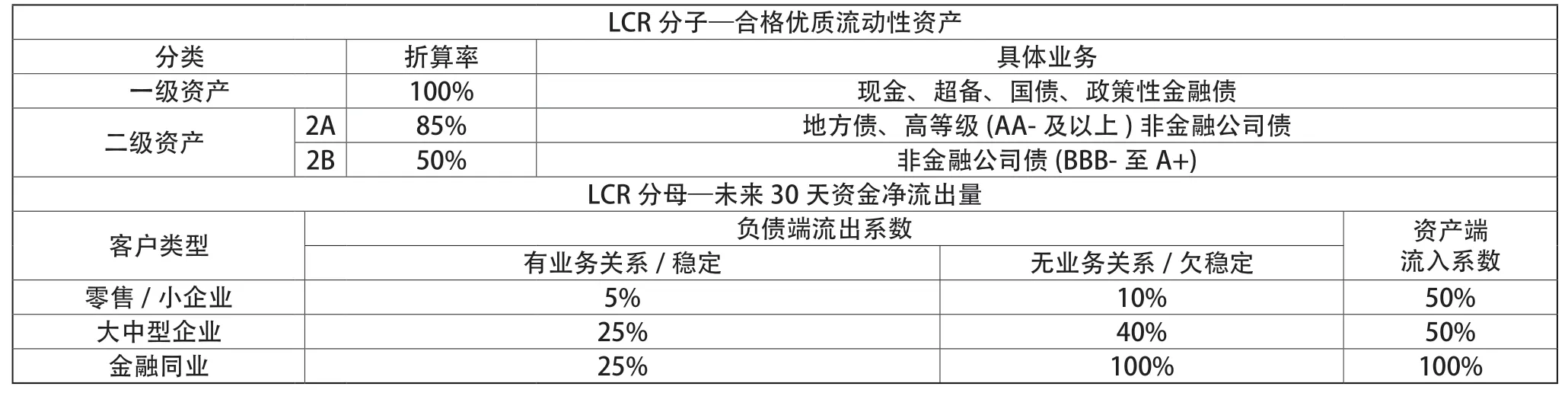

首先,在流動性覆蓋率的計算中,零售及小企業存款30天內現金流失系數最低,同業存款最高(見表2);其次,在凈穩定資金比例的分子—可用穩定資金的計算中,期限6個月以下的零售及小企業存款折算系數較高,大中型企業存款次之,同業存款最低(見表3)。在流動性匹配率指標的加權資金來源計算中,剩余期限在1年期及以內的同業存款折算率明顯低于一般性存款。可見,在負債結構中提升零售及小企業存款、抑制同業存款業務有助于提升多項流動性監管指標。此外,同業融入比例、最大十戶存款比例、最大十家同業融入比例這三個指標本身也是對負債結構和集中度的約束。

表2 流動性覆蓋率計量要素表

表3 凈穩定資金比例主要項目折算系數表

3.1.2 負債期限的影響

首先,從凈穩定資金比例指標來看(見表3),同一業務品種的負債期限越長,折算系數越高,代表資金來源越穩定,可用穩定資金量越大;其次,在流動性匹配率指標中,加權資金來源的折算率也是根據負債的不同期限配比的,負債期限越長視為加權資金來源越充分。可見拉長負債期限對上述兩個流動性指標有提升作用;最后,流動性缺口率指標衡量的是商業銀行所有的表內外業務不同時間段的合同期限錯配情況,而三個月以上(含)的定期存款是核心負債的重要組成部分,可見,如果商業銀行提升90天以上到期的自營存款占比則能同時改善核心負債比例、流動性缺口及流動性缺口率三個指標。

3.2 資產結構及期限

3.2.1 資產結構的影響

由表2和表3可以發現,利率債、高等級信用債等大部分都屬于合格優質流動性資產,所需穩定資金系數較低,所以增加該類資產占比可以提升流動性覆蓋率、凈穩定資金比例等指標。在計算凈穩定資金比例時,剩余期限1年期及以上的貸款業務中,風險權重不高于35%的無變現障礙貸款和住房抵押貸款所需穩定資金系數為65%,低于其他貸款的85%,即增加貸款的風險緩釋和住房抵押貸款比重能提升指標值。此外,在計算流動性匹配率加權資金運用時,同一剩余期限的資產業務中,同業業務的資金占用系數高于各項貸款, 1年期及以上的同業資產所需穩定資金系數直接達到100%(見表3),可見同業資產占比過大會給影響流動性指標帶來負面影響。

3.2.2 資產期限的影響

一般而言,資產的期限越長,變現能力越差、所需穩定資金越多、加權資金運用的權重也越大,此外,資產久期越長,業務期限錯配情況也會越嚴重。因此,中長期資產業務占比提高、業務剩余期限較長,會加大凈穩定資金比例、流動性匹配率、缺口率等流動性指標的達標壓力。

3.3 新興業務及客戶的影響

一方面,互聯網金融等新型金融業態的出現對商業銀行的業務結構、發展模式等帶來了深刻影響,并進一步作用于商業銀行的流動性指標。首先,余額寶、微信零錢通等門檻低、靈活性強的互聯網產品改變了人們的理財觀念,對商業銀行的存款業務造成了沖擊,使得商業銀行的存款呈現短期化趨勢,負債愈發依賴于同業拆借等批發性資金;其次,互聯網金融憑借信息優勢開創了低門檻、高效率的新型信貸模式,占據了金融的“長尾”市場,分流了商業銀行大量個人消費貸款和小微企業信貸客戶,面對業務競爭和利潤擠占,商業銀行不得不選擇久期更長的資產業務。由此可見,互聯網金融的出現對商業銀行資負業務品種和期限結構帶來了變化,從而影響凈穩定資金比例、流動性覆蓋率、流動性缺口率等多個流動性指標。

另一方面,隨著銀行業務的多樣化發展,創新業務品種不斷涌現,業務類型和產品結構日益復雜。對于靈活性存款產品、“隨借隨還”貸款業務及各類衍生品業務來說,如果商業銀行無法做到穿透計量,則會對流動性指標造成劣于業務實質的影響。

4 改善流動性指標的建議

流動性指標體系的設置體現了監管層鼓勵商業銀行合理規劃資產負債結構、防范期限錯配過度、控制同業占比過多的導向。商業銀行應在流動性指標監管框架下審慎開展業務,將流動性管理嵌入業務全流程,同時通過對流動性指標影響因素的研究和挖掘,采取一定措施改善指標值,以達到業務結構優化及監管達標的目的,從而實現高質量的長遠發展。

4.1 統籌業務規劃,加大精細化管理力度

一是保持資產負債業務的協調發展,合理確定業務發展規劃,動態平衡業務的總量和結構。首先,加強負債來源的多樣化和穩定度,優化自營存款結構,積極拓展核心存款,特別是穩定系數較高的零售、小企業存款,重點營銷結算、代發工資、三方存管等滿足有業務關系的存款;其次,壓降資產久期,提升貿易融資、個人消費貸款等短期資產占比,優化貸款質量、加強資產流量經營;最后,合理控制同業業務占比及期限錯配,并根據市場情況適當提升優質流動性資產占比。

二是加大精細化管理力度。首先,密切關注流動性指標的各項要素,根據業務節奏安排與期限結構的匹配,動態調整經營策略;其次,及時分析評估創新產品、新業務對流動性指標的影響,并跟進相應管理措施;最后,加強客戶服務和產品創新,通過精細化的服務和個性化的產品設計提高客戶黏性,從而促進流動性指標的改善。

4.2 強化過程管理,健全流動性指標監測機制

一是將流動性指標的改善措施嵌入業務中,覆蓋各業務品種,貫穿全業務流程。例如,大力發展流動性節約型業務,創新業務模式、提升有業務關系或穩定存款的占比;加強對信用貸、信用卡分期等優化到期日設計,優化貸款還款方式,增加短期資金流入;盡量簽署“不可提前支取”條款,減少資金流出,對于法透類業務,應盡量簽署可隨時撤銷條款,降低對流動性的消耗。

二是構建一套科學、適用的流動性指標監測機制,配備專職監測人員,在日常業務管理中對流動性指標進行適時分析和監測,關注監測中所體現的流動性弱點,并制定應對措施,確保指標能滿足壓力情景下的流動性要求。

4.3 優化流動性計量模型,提升指標計量專業化水平

“5+9”流動性指標體系規則相對復雜,對數據計量要求較高,若商業銀行對于一些復雜業務的流動性要素無法精準計量,將會對流動性指標達標造成較大的負面影響。例如,監管部門明確規定,若商業銀行不具備定量方法的,應將存款余額全部按照無業務關系處理。因此,商業銀行應不斷提升計量水平、優化計量模型,穿透計量創新產品和復雜業務的實際現金流和期限,促使流動性指標得以改善。

4.4 緊跟監管政策和市場導向,增強管理靈活度

商業銀行應提升對國內外經濟形勢和監管政策的研究,增強敏感性和反應速度,緊跟宏觀經濟和金融市場變化,尤其要重視和關注央行貨幣政策報告、流動性調節工具的使用等信息,充分利用流動性支持政策工具,提升管理彈性和靈活度,緩解指標對業務的約束,促進流動性指標改善與業務發展有機融合。

(注:本文僅代表個人觀點,與所在機構無關。)