從《無人可逃》到《紐倫堡審判》:大屠殺記憶在美國法庭片中的意義流變

桂園錦

摘? 要:大屠殺作為一件發生歐洲大陸,與美國沒有直接關聯的歷史事件,在戰爭結束后并未隨著時間的流逝消逝于美國社會,相反卻逐漸發展為美國國家記憶的一部分、一個理解美國文化的參考點。大屠殺記憶在美國法庭片中的意義流變研究將從《無人可逃》《紐倫堡的審判》與《紐倫堡審判》,三部在美國不同歷史階段制作的法庭片出發,通過對比大屠殺在三場虛構審判中的不同再現形式,闡釋大屠殺記憶在美國不同歷史時期的意義生產與歷史流變。

關鍵詞:無人可逃;紐倫堡的審判;紐倫堡審判;大屠殺記憶;反猶主義

一、大屠殺的史前史:

《無人可逃》與虛構法庭

由安德烈·德·托特 (André De Toth)導演的《無人可逃》(None Shall Escape,1944)是好萊塢制作的第一部正面展現納粹對歐洲猶太人進行大規模殺戮的故事片。影片上映于1944年2月3日,此時“二戰”的局勢尚不明了,盟軍能否取得勝利還是未知數。《無人可逃》對戰后同盟國對戰犯的審判戰犯有著先見之明:審判過程中“反人類罪”①的提出、被審判對象對法庭的合理性與權威性的質疑、以及審判自身的不圓滿。制片人塞繆爾·比肖夫(Samuel Bischoff)在了解到羅斯福總統于1942年8月21日發表的“關于懲罰戰爭罪的聲明”②后萌發了制作一部戰爭勝利后盟軍審判納粹德國的電影的想法。在《無人可逃》中出現的“大屠殺”(holocaust)與大屠殺(Holocaust)③在新千年所具備的含義不同,在20世紀40年代的美國,大屠殺(Holocaust)被用于特指軸心國在“二戰”期間所造成的破壞。“美國人,包括一些美國猶太人在內,在它發生之際,都絲毫沒有意識到我們現在稱之為大屠殺(Holocaust)的是什么;這個國家當時滿腦子想的是如何打敗軸心國。”[1]2雖然希特勒的反猶主義傾向在1933年納粹黨上臺前就已經表露無疑,在其擔任德國總理后,第三帝國對歐洲猶太人展開的一系列歧視與迫害行為更是普遍為美國人所知,但猶太人經歷的大屠殺及其嚴重程度美國人卻鮮有所知,直到戰爭末期盟軍解放集中營之后,大多數美國人才通過盟軍拍攝的新聞短片開始對大屠殺有所了解。“直到1944年底,有四分之三的美國人相信德國人‘在集中營謀害了很多人,但在那些愿意估計被害人數的人之中,大部分認為是十萬或者更少……街頭百姓對大屠殺以及其他許多是不知情,這毫不令人驚奇。”[1]30在《無人可逃》的制作時期,歐洲猶太人的悲慘命運是第二次世界大戰中一個微不足道的細節。

《無人可逃》試圖通過一個虛構的納粹戰犯——威廉·格林在戰爭結束后的波蘭的瓦沙夫國際法庭接受盟軍審判的故事,解釋納粹主義與“大屠殺”在“一戰”結束后德國出現的原因。影片借助神父瓦雷茨基、威廉的親兄弟卡爾與曾經的未婚妻瑪雅在法庭中的證詞,通過倒敘的方式回憶了威廉·格林從一個普通的德國公民轉變為納粹黨成員的過程。作為一位生活在波蘭的德國人,威廉·格林在參與第一次世界大戰之前曾是小鎮的一位教師,戰爭導致的身心創傷讓威廉成為了小鎮居民日常生活中嘲笑的對象,未婚妻瑪雅也因為威廉歸來后展現出法西斯主義傾向離他而去。雖然鎮長與神父在表面上接納了他,允許他回到學校繼續教書,但始終將他視為一個局外人。為了報復小鎮居民,威廉強暴了一位女學生并導致其死亡,遭到全體小鎮居民驅逐的威廉最終被迫離開了小鎮。回到德國后的威廉加入了納粹黨,通過將對納粹主義持有異議的卡爾送入集中營謀求一份職位后,威廉以黨衛軍軍官的身份回到了小鎮,借助執行納粹黨政策的契機對小鎮居民進行報復,其中包括在“反猶主義政策”基礎上的對當地猶太人的“大屠殺”。導演借威廉回答下屬問題的契機,解釋了這些猶太人被送往華沙(隔都)④的原因:“我們擁有的食物有限,因此需要盡可能減少需要喂養的人口。”《無人可逃》將納粹主義在德國的出現視為第一次世界大戰的后果,對猶太人的“大屠殺”是一種發生在戰爭期間的報復性行為。

作為好萊塢制作的第一部正面展現納粹大規模殺戮猶太人的作品,影片中出現的“大屠殺”是一種戲劇性的產物,用于動員美國民眾加入第二次世界大戰,作為大屠殺首要受害者的歐洲猶太人成為了“歷史的無聲處”。“冷靜下來,我的子民,聽我說,讓我們做好準備去面對人生中最重要的時刻,這是我們猶太人的最后一趟旅程……我們必須與所有其他受壓迫人民并肩作戰,無論他們屬于什么樣的種族或信仰什么樣的宗教……這將是我們最后的自由選擇,它將會被載入史冊,我想對你們說是,讓我們戰斗吧!就是現在!”這段拉比對猶太人的演講出自編劇萊斯特·科爾(Lester Cole),科爾希望借此賦予影片更強的戲劇性:“在我看來,這個故事少了些什么,猶太人在死亡面前是被動的,沒有任何的掙扎,雖然少數人試圖反抗,但其他人都沒有這么做。”[2]影片中出現的三位證人:神父瓦雷茨基、威廉的親兄弟卡爾與曾經的未婚妻瑪雅,分別代表天主教會(宗教)、普通德國人與作為受害者的波蘭人,在這場針對納粹德國暴行的審判不存在任何猶太角色。片名“無人可逃”的所指并非接受審判的納粹黨成員,而是歐洲猶太人,如果美國拒絕對歐洲施以援手,那么能夠出庭作證的猶太人將不復存在。正如結尾處打破“第四面墻”的審判官所言:“想必你已經聽到了證人的證詞與被告的辯護,聯合國內所有的男男女女,你們都是這次審判的陪審團,所有對罪犯的懲罰都將由你來決定……”

雖然在影片制作時期鮮有美國人知曉納粹德國對歐洲猶太人實施的“最終解決”⑤為何物,但戰爭年代作為好萊塢通過影像再現大屠殺的起點,它開啟了美國后續對大屠殺的一系列視覺想象與意義生產。《無人可逃》雖然是美國首部正面表現納粹德國大規模殺戮歐洲猶太人的作品,但在特定時代語境的影響下,“大屠殺”成為了納粹德國在戰爭期間的實施的報復性行為,屬于納粹德國戰爭罪責的一部分,不具備特殊性。這場對納粹戰犯的審判中不存在猶太人的聲音,歐洲猶太人的悲慘命運成為了動員美國民眾參與第二次世界大戰的媒介。

二、被“遺忘”的大屠殺

與《紐倫堡的審判》

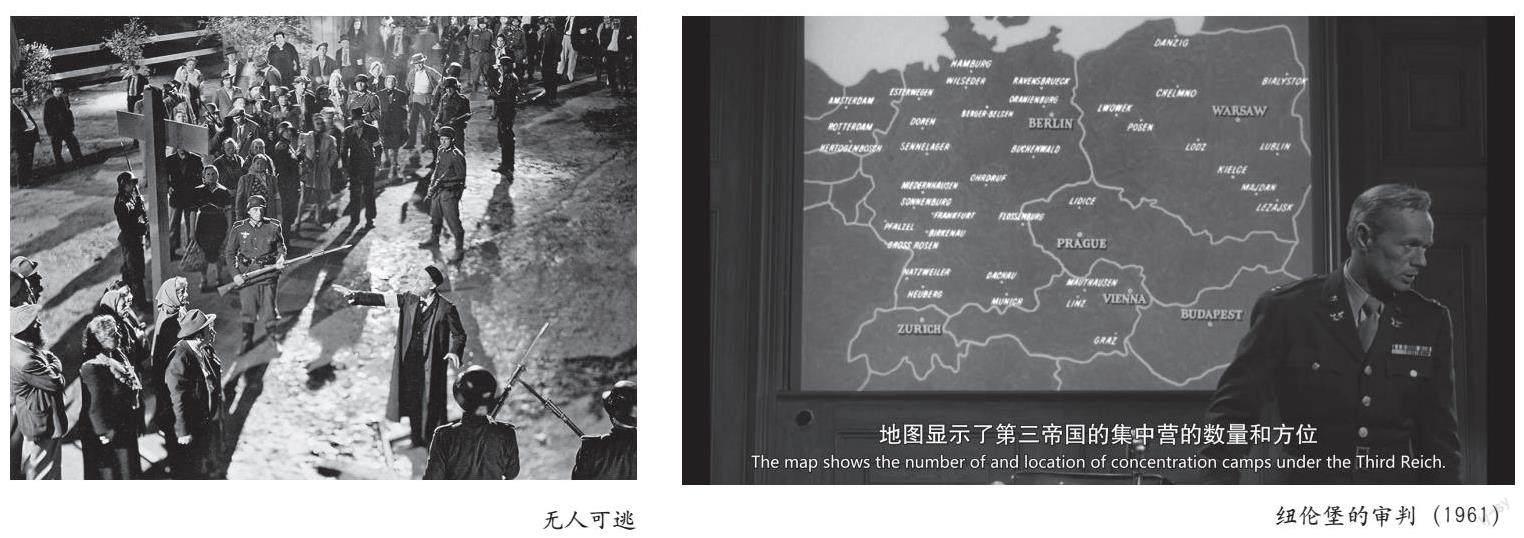

作為一場盟軍對納粹德國戰爭罪行的審判,紐倫堡審判⑥將納粹德國對歐洲猶太人的實施的“最終解決”視為納粹德國諸多戰爭暴行的一部分,不具備獨特性與中心性。在國際軍事法庭(International Military Tribunal)主持的審判中,在納粹德國出現的“反猶主義”被視為一種維系納粹運動、動員德國民眾、鞏固自身權力的方式。在大法官羅伯特·杰克遜(Robert Jackson)寫給時任美國總統哈里·杜魯門(Harry Truman)的信中,杰克遜法官明確定義了這次審判的范圍:“這場審判的對象是納粹德國的總體規劃⑦,而非個別野蠻與變態行為……這場戰爭是一種納粹德國對國際和平發起的非法襲擊……其他所有暴行要么是為這個計劃準備的,要么是這個計劃的產物。”[3]在后續由美國主導的紐倫堡軍事法庭(Nuremberg Military Tribunal)的審判中,猶太人在“二戰”期間的遭遇同樣沒有得到法庭的關注。作為首席法律顧問的拉斐爾·萊姆金⑧(Raphael Lemkin)曾在1947年試圖說服首席法官泰爾福德·泰勒⑨(Telford Taylor)專門設立一場與納粹大規模謀殺猶太人有關的審判,但最終沒有獲得成功[4]122。這場對納粹德國戰爭暴行的審判建立在“猶太人的缺席之上”,曾兩度參與審判的泰勒承認“直到在紐倫堡時期接觸到相關文件和證人之后,我才意識到大屠殺的存在”[4]133。大屠殺的獨特性是在審判過程中逐漸顯露出來的。大屠殺中幸存的猶太人直到1961年以色列主持的“艾希曼審判”⑩才首次以證人的身份在出現在法庭中,控告納粹德國在戰爭期間對猶太人展開的大屠殺。

與制作于“二戰”期間的《無人可逃》一樣,在《紐倫堡的審判》(Judgment at Nuremberg,1961)中“猶太性”是淡化的,影片中沒有出現一個猶太角色,大屠殺成為了這部影片的一個腳注。大屠殺在20世紀60年代的美國是被“歷史化”的,是歐洲猶太人在納粹德國統治下的一段悲慘經歷,絕大多數的幸存者為了更好地融入美國主流社會選擇性遺忘了這一段記憶,即便有少數幸存者愿意向猶太人之外的群體講述自身的經歷,但對這段經歷感興趣的人少之又少。“在戰爭末期與1960年代之間,任何一個生活在這些年的人都能夠證實,大屠殺在美國的公共話語中極少出現……在電視這一新媒體之中,只有一小部分劇本觸及到大屠殺……《紐倫堡的審判》(1959年的一部電視劇,在1961年被拍成了電影)也經常被當作一部大屠殺影片,但它只有順帶提到了對猶太人的殺戮,而自始自終都在重點講述納粹主義的其他罪行。”[1]103雖然勞森上校(Tad Lawson)在播放關于集中營的紀實影像的段落中強調了猶太人作為受害者身份的特殊性,但在這場審判中,猶太人依舊被視為由納粹德國發起的侵略戰爭下眾多受害者的一員:“這些尸體是誰?歐洲被占領國家的人民,歐洲三分之二的猶太人遭到了滅絕,其總數超過了六百萬……”除了干巴巴的闡述大屠殺的殘酷事實之外的勞森上校之外,法庭中沒一個人試圖去理解、解釋或回應這段影像所展現的信息。

在《紐倫堡的審判》中,納粹德國的戰爭罪行被視為納粹德國扭曲的法律與德國人的集體罪責的產物。斯坦利試圖借助納粹德國司法部長恩斯特·詹寧(Ernst Janning)一案控告納粹德國的司法體系,在審判過程中出現的三位證人分別控告了納粹統治期間法官群體的集體罪責與法律因“優生學”與“反猶主義”色彩導致的扭曲。盡管“費爾登斯坦案”是“優生學”與“反猶主義”結合的產物,但在“費爾登斯坦案”中,重點并非是已故的猶太人費爾登斯坦與納粹德國的“反猶主義”,而是為此付出慘痛代價的德國人艾琳·霍夫曼(Irene Hoffmann)與第三帝國法律中的“優生學”觀念:猶太人“引誘”具備雅利安血統的少女的行為最終會導致種族污染。

影片將納粹德國的戰爭罪行視為全體德國公民的責任,除去“最終解決”的制定者與執行者之外,遵守納粹制定的法律、選擇對暴行的視而不見的普通德國公民同樣需要遭到譴責。在海伍德法官(Dan Haywood)暫居德國期間,管家霍爾貝斯塔特夫婦(Halbestadt)代表了大多數在“二戰”中幸存的德國公民對大屠殺的觀點:“希特勒也做了一些好事,我不會說他一點好事都沒做,他建造了高速公路,為更多的人提供了就業機會……希特勒對猶太人以及其他群體的所作所為我們一點都不知道。”作為德國將軍遺孀的伯托爾特女士(Bertholt)譴責了勞森上校的行為,聲稱并非所有的德國軍官都參與了大規模種族滅絕,集中營應由黨衛軍與戈培爾負責,其觀點或多或少受到了“干凈的國防軍神話”的影響。影片中出現的德國角色,無論是作為被告出現的法官群體還是“普通的”德國人,似乎都或多或少地知曉大規模種族滅絕與集中營的情況,但他們都通過各種途徑回避或否認了這一事實。正如海伍德法官在影片尾聲對堅稱自己對大屠殺毫不知情的恩斯特·詹寧(Ernst Janning)所言:“恩斯特·詹寧,在你第一次判處一個無辜之人有罪的時候,你就已經知道了。”

與二戰期間制作的《無人可逃》(1944)一樣,在《紐倫堡的審判》(1961)中,作為受害者的歐洲猶太人缺席了這場對納粹德國的審判;大屠殺被視為納粹德國戰爭罪行的一部分,不具備特殊性與神圣性。盡管美國民眾在戰爭結束后已經知曉“最終解決”為何物,但在影片上映的60年代大屠殺是被“歷史化”的,生活在美國的大屠殺幸存者為了融入美國主流社會中將大屠殺視為一段需要被“遺忘”的悲慘經歷。

三、大屠殺記憶

的“美國化”與《紐倫堡審判》

由維斯·西蒙尼奧(Yves Simoneau)導演、美國與加拿大聯合制作的迷你劇《紐倫堡審判》(Nuremberg,2000)取材自國際軍事法庭對納粹德國的審判。在這場發生于21世紀的“紐倫堡審判”中,納粹德國的“反猶主義”與大屠殺成為了審判的中心,與“最終解決”相關的證據成為了扭轉審判局勢,迫使納粹領導人承認戰爭罪行的關鍵;幸存的猶太人成為了這場審判的“見證者”。在審判的開幕詞中,杰克遜法官明確指出了戰爭罪行的負責人與審判的具體對象:“這場審判的目的并非為全體德國國民定罪,希特勒的權力不是通過多數選舉獲得,而是借助一個由革命者、反動派與軍國主義者組成的邪惡聯盟奪取了權力……在這場審判中,你會了解到對勞工的有組織鎮壓、對教堂的騷擾、對猶太人的迫害,以及由反猶主義演變而來的、對歐洲猶太人的蓄意滅絕……”第三帝國的領導團體成為了大屠殺的主要負責人,對每一個納粹領導人的審判都直接或間接地提及了納粹德國的“反猶主義”與大屠殺。作為納粹領袖人物的赫爾曼·戈林(Hermann G?ring)堅稱自身對大屠殺一無所知,集中營是一種在納粹德國法律范圍內的“保護性監禁”,防止第三帝國受到猶太人與共產主義的影響。直到美國檢方團隊向法庭提交了集中營的視聽資料與附有戈林簽名的“最終解決”紙質文件,以戈林為代表的納粹領導人才被迫承認了自身的戰爭罪責。“我是個黨衛軍,我們被訓練成不假思索服從命令的士兵,難道捕鼠人會認為殺死老鼠是錯誤的嗎?”以魯道夫·霍斯(Rudolf H?ss)為代表的“最終解決”的執行者將滅絕猶太人視為一種履行自身職責的方式,沒有表現出對“反猶主義”與狂熱情感與對自身行為的愧疚。影片對“最終解決”的執行者群體的塑造建立在漢娜·阿倫特(Hannah Arendt)對阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)描述之上:“他的空洞絕不等同于愚蠢,他骨子里既不充滿仇恨也不癲狂,也沒有無盡的嗜血欲。但更怕的是,他體現了納粹罪惡本身的無個性化特質(fafceless nature of Nazi evil)——在一個封閉體制內、由病態的暴徒實施、目標旨在消滅受害者的人格個性。”[5]由美軍派遣的猶太裔心理學家古斯塔夫·吉爾伯特(Gustav Gilbert)成為了這場對納粹德國審判的見證者,作為監獄心理學家的吉爾伯特負責觀察并記錄幸存納粹領導人在審判期間的心理情況。在審判結束后,吉爾伯特根據與納粹領導人在審判期間的表現,將納粹德國的戰爭罪行視為德國人對權威的無條件服從、納粹黨對“反猶主義”的大規模宣傳以及“同理心”缺失的產物。

作為一部迷你劇,《紐倫堡審判》(2000)為觀眾提供了一個通俗易懂的故事:以美國為代表的“新世界”通過對納粹德國與“最終解決”的審判拯救了“舊世界”。美國檢方團隊在前往德國的過程中確立了這次審判的目標:借助這場審判重塑德國人的道德觀念:“我們此行的任務是,讓這次審判成為一場更為優越的、道德層面的勝利,而非強權的勝利。”在完成對納粹德國的審判后,影片最終在嬉戲于法院前的德國新生代與準備啟程的杰克遜法官的邂逅中落下帷幕。在《紐倫堡審判》中,“反猶主義”與大屠殺成為了一種展示“舊世界”和“新世界”之間的差異的工具,通過確立納粹德國的惡魔形象,渲染其侵略和排猶暴行下的苦難,以此頌揚美國的解放者身份。“影片中的紐倫堡是無可爭議的‘善對萬劫不復的‘惡的最終審判,是歷史的必然正義對猶太民族苦難道義救贖。”[6]

在《紐倫堡審判》上映的21世紀,大屠殺記憶在美國已經實現了由邊緣到中心的轉變,隨著1993年美國大屠殺紀念館在首都華盛頓的落成,大屠殺記憶實現了“美國化”,成為了美國國家記憶的一部分。不同于歷史中國際軍事法庭對納粹德國戰爭罪行的審判,“反猶主義”與大屠殺成為了這場發生在21世紀的“紐倫堡審判”的中心;猶太人的身份實現了由“局外人”到“見證者”的轉變,沒有再次缺席這場對納粹德國戰爭罪行的審判。在21世紀的美國,大屠殺成為了一個抽象的、包含普遍價值的能指、一種展示新舊世界之間參照點,借助其對立面的展示達成自我慶賀的目標。

四、結語

本文通過對《無人可逃》(1944)、《紐倫堡的審判》(1961)與《紐倫堡審判》(2000),三部由美國在不同歷史階段制作的、關于大屠殺的法庭片的分析,指出了大屠殺(大屠殺記憶)在美國電影不同時期的意義生產與歷史流變。大屠殺記憶在美國的發展過程充分體現了記憶的建構與重塑能力。在“后大屠殺時代”的學術轉向之后,學界不再單純聚焦于對大屠殺史實的研究,而是開始探討大屠殺記憶的建構與闡釋。“重要的是講述神話的年代,而非神話所講述的年代。”受其時代語境的影響,不同時期對大屠殺的歷史再現與意義生產難免從作為“歷史事實”的大屠殺中抽離并注入部分內容,其結果表現為大屠殺所傳遞的含義已經遠遠超出其歷史與地緣背景,成為了一種抽象的價值范式、一個具備普遍價值的參照點。

注釋:

①舊譯為“違反人道罪”,又譯為“危害人類罪”,指侵犯人權或人的正常生存權,取消或剝奪人應該享有的權利,在戰爭期間發生的解剖謀殺、羞辱、奴役、驅逐、監禁、酷刑、強奸以及基于利益、政治階層、宗族、民族等原因進行的迫害或其他不人道行為。在1945-1946年進行的“紐倫堡審判”中用于審判納粹德國的戰爭罪行。

②Franklin Roosevelt Administration: Statement on Punishment of War Crimes[EB/OL].[1942-08-21].https://www.jewishvirtuallibrary.org/president-roosevelt-statement-on-punishment-of-war-crimes-august-1942.

③美國大屠殺紀念館將大屠殺(Holocaust)定義為發生于20世紀歷史上的一場種族滅絕事件。這一事件是1933~1945年間由納粹德國及其合作者操縱的、由國家主持的、有計劃地迫害與消滅歐洲猶太人的行動。猶太人是主要的犧牲品——600萬人被殺害,吉普賽人、有生理缺陷者和波蘭人也因種族或民族的原因而被列為毀滅與致死的目標。有數百萬人,包括同性戀者、耶和華見證會(Jehovah's Witnesses)教徒、蘇聯戰俘與不同政見者,也在納粹暴政之下經歷了嚴酷的壓迫并被殺害。

④由納粹德國建立的集中營早期主要用于關押第三帝國政權的政治犯與持不同政見者(例如威廉的親兄弟卡爾),受害者多為德國共產黨、社會民主黨成員。猶太人被大規模運送至集中營發生在“水晶之夜”后,此前歐洲猶太人主要被關押在隔都(ghetto)中。

⑤最終解決(Die Endl?sung)是第二次世界大戰期間,納粹德國針對歐洲猶太人系統化實施種族滅絕的計劃。1941年7月由戈林正式提出時沒有確定具體執行方式,在1942年1月舉行的“萬湖會議”確定了大規模屠殺猶太人的方針,決定自西向東徹底清洗歐洲猶太人,將其全部送往東方占領區,通過繁重勞役加以消滅,幸存者則處死,使猶太民族徹底滅絕。根據納粹德國殘存文件統計,歐洲地區約有510萬猶太人成為該計劃的犧牲品,但實際數字估計可達600萬。

⑥又稱紐倫堡國際軍事法庭或歐洲國際軍事法庭,是盟軍根據“國際法”和二戰后的“戰爭法”設立的國際軍事法庭(IMT)在1945年11月20日-1946年10月1日舉行的一系列軍事審判。其審判對象是第三帝國中最重要的24名被控犯有“密謀罪”“破壞和平罪”“戰爭罪”“種族屠殺罪”以及“反人類罪”的納粹德國主要戰犯進行審判,其來源于戰爭結束后納粹德國在經濟、政治和軍事領域尚存的最重要的領導人。同時,接受審判的對象還包括6個德國組織。由于盟軍(英國、法國、美國、蘇聯)對納粹戰犯處置方式上的分歧IMT最終解體,美國紐倫堡軍事法庭(NMT)于1946年1946年12月9日至1949年4月13日在紐倫堡對其余納粹戰犯展開了后續的12場審判,其中參加的所有的法官與檢察官都是美國人。影片《紐倫堡的審判》(1961)改編自其中第3場對納粹德國幸存司法人員的審判。

⑦東方總計劃(Generalplan Ost)由納粹德國實施大的規模種族滅絕、種族清洗,以及德國對中歐和東歐的殖民計劃。主要與波蘭戰役和蘇德戰爭之后德國如何處置占領地區有關,納粹德國計劃通過并流放斯拉夫人與移民政策實現被占地區的德國化。自1941年巴巴羅薩作戰開始之時,東方總計劃計劃的實施導致了數百萬人死于殺戮、饑餓、疾病等種族滅絕。

⑧拉斐爾·萊姆金(Raphael Lemkin),猶太裔波蘭律師,在1945-1946年期間兼任美國最高法院法律顧問與羅伯特杰克遜法官首席顧問一職。在1944年出版的《軸心國在被占領歐洲的統治》(Axis Rule in Occupied Europe)一書中首次提出了“種族滅絕”的概念,并且在1948年12月9日提出的《防止及懲治危害種族罪公約》在聯合國正式予以通過。

⑨特爾福德·泰勒(Telford Taylor),美國律師,曾先后參與了兩次紐倫堡審判,在IMT時期擔任杰克遜法官的助理,在NMT時期擔任首席檢察官一職。

⑩阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann),黨衛軍中校,“最終解決”的組織者,“二戰”后逃亡阿根廷定居,在被以色列特工逮捕后,在耶路撒冷舉辦了一場公開審判中判處絞刑。

“干凈的國防軍神話”源自于1945-1946年有國際軍事法庭舉辦的紐倫堡審判,由IMT主持的紐倫堡審判將接受審判的6個德國團體中的納粹黨、蓋世太保、黨衛軍判決為犯罪組織,其余的德國組織皆無罪。國防軍被認為作為常規德國軍隊的國防軍不同于聽命于希特勒的黨衛軍,沒有在戰爭期間參與大屠殺與其他大規模殺戮,這一神話直到1995年漢堡社會研究所舉辦“德國國防軍罪行展”之后才被破除。

赫爾曼·戈林(Hermann G?ring)是納粹德國黨政軍領袖,與阿道夫·希特勒關系極為親密,在納粹黨內影響巨大。曾擔任德國空軍總司令、蓋世太保首長、“四年計劃”負責人、國會議長、沖鋒隊總指揮、經濟部長、普魯士總理等跨及黨政軍三部門的諸多重要職務,并且曾被希特勒指定為接班人。

魯道夫·霍斯(Rudolf H?ss),黨衛軍中校,奧斯威辛集中營總負責人,“最終滅絕”的具體執行者,將殺蟲劑Zyklon B用于對猶太人的滅絕,超過 100 萬人在毒氣室中喪生。1947年在波蘭最高國家法庭受審后判處絞刑。

阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann),黨衛軍中校,“最終解決”的組織者,“二戰”后逃亡阿根廷定居,在被以色列特工逮捕后,于1961年在耶路撒冷舉辦的一場公開審判中被判處絞刑。阿倫特認為艾希曼是一個遵從命令的官僚,他所體現的不是“根本惡”,而是“平庸的惡”(The banality of evil),意指當任何人甘于放棄對善惡是非的判斷力去服從權威,那么最平凡的人也可能導致最極致的邪惡。

古斯塔夫·馬克·吉爾伯特(Gustave Mark Gilbert),美國心理學家,奧地利猶太人移民的后代,因精通德語被美軍派遣至紐倫堡擔任國際軍事法庭的翻譯,以在紐倫堡審判期間對納粹領導人的觀察而聞名。在審判結束后,吉爾伯特于1947年出版了《紐倫堡日記》一書,其中包含了采訪、審訊、“竊聽”和與德國囚犯的對話中進行的觀察。

參考文獻:

[1]諾維克.大屠殺與集體記憶[M].王志華,譯.南京:譯林出版社,2019.

[2]James Jordan.From Nuremberg to Hollywood:The Holocaust and the Courtroom in American Fictive Film[M].London Portland:Vallentine Mitchell Press,2015:47.

[3]Michael R.Marrus.The Holocaust at Nuremberg[J].Yad-Vashem Studies,1998.Vol.XXVI:3.

[4]Laura Jockusch.Justice at Nuremberg? Jewish Responses to Nazi War-Crime Trials in Allied-Occupied Germany[J].Jewish Social Studies:History,Culture,Society,2012(1):122.

[5]阿倫特.艾希曼在耶路撒冷:一份關于平庸之惡的報告[M].安尼,譯.南京:譯林出版社,2015:20.

[6]王炎.奧斯威辛之后:猶太大屠殺記憶的影像生產[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2007:65.

作者簡介:桂園錦,上海大學上海電影學院電影學專業碩士研究生,研究方向為電影文化研究、大屠殺研究。