計量建模應用于同伴效應提升青少年素質教育的實證研究

張姝然

摘?要:文章以青少年及其同伴為研究對象,探究同伴效應是否對青少年素質教育提升方面存在影響。研究通過建立計量模型進行影響因子分析,在控制了可觀察的個體特征變量后,結果顯示同伴效應在青少年素質教育提升方面存在顯著的正向作用。研究的意義在于揭示影響青少年認知能力及行為決策的主要因素,特別是衡量同伴效應對個體行為的影響程度。研究為制定促進青少年素質教育相關政策提供切實依據。

關鍵詞:同伴效應;素質教育;教育策略

中圖分類號:F24?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.13.036

0?引言

把關注和目光投向青少年,展現出國家的遠見卓識。青少年的理想信念及綜合素質是一個國家發展活力的重要體現,也是影響一個國家核心競爭力的重要因素。其中,素質教育是青少年綜合素質中至關重要的組成部分,不僅包括基于原理的科學知識、基于實踐運用的科學技能,也強調對科學探索的興趣、追求真理的科學精神以及尊重科學倫理的健全人格。我國青少年素質教育培養存在以下問題:在培養目標與理念上缺乏對學生主體的關注,對學生主體愿望和志趣培養不足;在培養內容上習慣于培養聚合性思維,對發散性思維激發不足;在培養方式上傾向于記憶和解題套路,探究式學習方法運用不足。

分析影響青少年行為決策的因素對于提升青少年的素質教育具有重要意義。一些研究側重于分析青少年行為的后果,忽視了同伴效應在影響青少年行為方面的重要作用,這對全面了解青少年的行為決策、促進青少年的發展極為不利。目前,幾乎沒有基于同伴效應視角下研究如何提升青少年素質教育的研究,此項研究具有現實及文獻價值。

1?文獻綜述

1.1?同伴效應的界定

關于同伴效應最經典的界定基于Manski(1993)提出的系統分析社會互動框架,他將不同個體在同一群體傾向于表現相似的行為細化為三部分,一是行為間的相互影響即內生性效應(endogenous?effect);二是他人特征對個體行為的直接影響即外生性效應(exogenous?effects);三是由個體間相似的特征以及共同面臨的相似環境所導致的行為結果趨同即關聯效應(correlated?effects)。

1.2?同伴效應與青少年發展

以往的研究已證明了同伴效應在社會經濟行為中的存在及重要性。一些研究考察了在教育過程中的同伴效應(Henderson等人,1978;Boozer,2001)。其他研究則集中在同伴效應對其他行為的影響程度上,比如分析同伴群體在個體的體重(Burke?和Heiland,2007)、吸煙、飲酒、高中輟學(Gaviria?和Steven,2001)等方面的影響。張學政(2019)研究發現流動學生對本地學生的學習成績存在顯著影響,同伴效應顯著。

2?計量經濟模型構建和數據

2.1?模型構建

本研究采用學校層面的同伴群體,檢驗同伴參與科普競賽行為對青少年同一行為的影響,本研究設定如下計量經濟模型:

Lit=α+γ·peert·-i+β1Zit+β2Xit+vt+ut+εij

其中,被解釋變量Lit代表青少年i第t時期參與科普競賽的行為,關鍵解釋變量?peert·-i代表青少年i的同伴第t時期參與科學類競賽的行為。Zit是一組與關鍵解釋變量?peert·-i和被解釋變量?Lit高度相關的控制變量,包括青少年參加科普競賽的偏好、父母是否重視教育等。Xit是一組控制變量,包括青少年個人特征、家庭特征變量等。個人特征變量包括性別、教育階段等;父母特征變量包括最高受教育程度、最高互聯網使用偏好等;家庭特征包括子女數量、年人均收入等。此外,模型中還控制了時間虛擬變量?vt和地區虛擬變量ut,εij為擾動項。

2.2?變量解釋與測度

2.2.1?關鍵變量和調節變量測度

對于青少年參加科普競賽頻率,基于對被訪者在學習科學相關知識(興趣課、觀看相關視頻等)分配時間以及參加科學相關競賽頻率的收集;對于同伴參與科學類比賽的平均值,采用同個學校其他同齡青少年參與科學類比賽的平均值衡量;家庭的影響:①父母引導教育,采用父母陪伴衡量。父母陪伴采用“你每周有幾天和你的父母一起看電視”問題衡量,將青少年回答“不在乎”或“希望減少”歸為否,將回答“希望增加”歸為是。②父母監督約束,采用父母對子女電子產品使用時間和內容約束衡量。具體來看,本文分別采用“你的家人限制你能看的電視節目的類型嗎”和“你的家人限制你看科學類頻道的時間長度”問題衡量,將回答“較少”“有時”歸為否,將回答“經常”“通常”歸為是。

2.2.2?數據來源

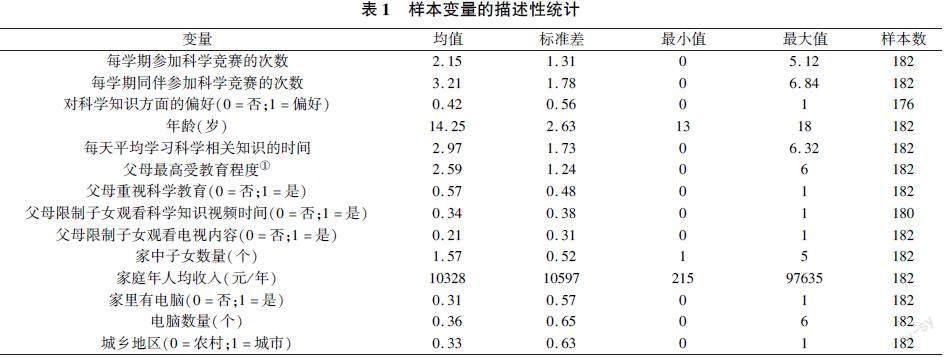

本文所用的數據來源于2022年13~15歲的陜西渭南初中的青少年,剔除回歸變量缺失樣本,最終獲得182個樣本。樣本變量的統計描述見表1。

3?實證分析

表2顯示的是青少年素質教育方面同伴效應的估計結果。

具體來看,在不考慮接觸科學知識的可獲性、對科學方面的偏好、父母重視科學教育程度等影響時,同伴每天觀看科學知識視頻時間增加1%,青少年每天觀看科學知識視頻時間平均增加021%,同伴參加科學競賽次數增加1%,青少年參加科學競賽次數平均增加014%,參數統計檢驗達到1%的顯著水平。由此可見,青少年素質教育相關行為存在同伴效應且表現穩定。

4?結論與啟示

本文系統考察同伴效應對青少年素質教育的影響,并深入剖析不同年齡和城鄉青少年的差異。研究結果表明,同伴效應是提升青少年素質教育的關鍵因素,且對高年齡、處于初高中階段的青少年影響更顯著。其次,城市青少年在提升素質教育方面更易產生同伴效應,并因父母重視科學教育選擇學校而使同齡青少年聚集,顯著增加同伴效應。最后,通過穩健性檢驗證明以上研究結論具有較高的準確性和可靠性。

為促進青少年素質教育的提升,本文提出以下四方面建議:

第一,注重志趣導向的主動引導,聚焦多維度素質教育的全面提升。父母可考慮采用關心等溫和方式引導子女觀看科學相關節目,注重培養青少年對科學的興趣,尤其是針對高齡青少年。

第二,父母在選擇居住地和學區房時,應對子女交友問題引起重視,培養子女樹立正確的擇友觀,促成孩子形成良性同伴群體。

第三,學校在持續深化教育教學改革創新過程中,應更加注重青少年學習科學的自主性,引導青少年從功利導向的被動學習轉向志趣導向的主動學習,更加聚焦培養探究能力、想象力和好奇心等多維度的綜合性素質教育。

第四,充分發揮學校、企業、家庭、社會、新媒體的作用,多方合力協同構建青少年多渠道成長的教育新生態。雖然本文已經采用了控制更多同時影響關鍵變量和被解釋變量的方法以降低內生性造成的偏誤,但受制于控制變量數量等原因,對內生性問題的處理仍有努力的空間。

參考文獻

[1]Burke,M.A.,&?Heiland,F.Social?dynamics?of?obesity[J].Economic?Inquiry,2007,45(3):571591.

[2]Gaviria,A.,&?Raphael,S.Schoolbased?peer?effects?and?juvenile?behavior[J].Review?of?Economics?and?Statistics,2001,83(2),257268.

[3]Henderson?V,Mieszkowski?P,Sauvageau?Y.Peer?group?effects?and?educational?production?functions[J].Journal?of?Public?Economics,1978,10(1):97106.

[4]Manski?C?F.Identification?of?endogenous?social?effects:?The?reflection?problem[J].The?review?of?economic?studies,1993,60(3):531542.

[5]張學政.同伴效應視角下流動學生和本地學生學習成績的影響因素研究[D].深圳大學,2019.