基于模型與建模的生物學 “體驗式教學” 實踐

宋凱 張志祥

摘要 運用模型與建模的科學思維方式,以“細胞的增殖”為例開展體驗式教學,以期幫助學生在建模體驗中獲取細胞增殖知識、掌握科學探究方法、訓練和提升邏輯思維能力、培植情感態(tài)度與價值觀。關(guān)鍵詞? 體驗式教學模型與建模細胞的增殖高中生物學

中圖分類號 G633.91????????????? 文獻標志碼 B

文件編號:1003-7586(2023)03-0061-03

1 教材分析與教學設(shè)計思路

1.1教材分析

“細胞的增殖”是人教版高中生物學《必修1·分子與細胞》第六章第一節(jié)的內(nèi)容,包括細胞的增殖方式、細胞的增殖周期、細胞的有絲分裂過程及其生物學意義三部分內(nèi)容。其中,理解細胞的有絲分裂過程及其生物學意義是教學重難點,為大概念1“細胞是生物體結(jié)構(gòu)與生命活動的基本單位”的具體體現(xiàn),同時也是大概念3“遺傳信息控制生物性狀,并代代相傳”的學習基礎(chǔ)。

1.2教學設(shè)計思路

體驗式教學是根據(jù)學生的認知特點和規(guī)律,通過創(chuàng)造實際的或重復經(jīng)歷的情境,呈現(xiàn)或再現(xiàn)、還原教學內(nèi)容,使學生在實踐的過程中理解并建構(gòu)知識、發(fā)展能力、產(chǎn)生情感。為此,本項目的教學嘗試用花盆托盤、毛線等材料,在課堂教學過程中開展細胞有絲分裂過程的模型建構(gòu),模擬該過程中染色體結(jié)構(gòu)形態(tài)或運動形態(tài)的變化,強調(diào)該過程中細胞核遺傳物質(zhì)平均分配的思維體驗,以期幫助學生在實踐、感受、分享、總結(jié)、應(yīng)用等過程中,認識親子代細胞保持遺傳信息一致性的原因,思考DNA采用何種方式進行復制及其生物學意義,猜測DNA 錯誤復制可能產(chǎn)生的后果,為“生物的變異”的學習奠定基礎(chǔ)。

SOLO 分類評價是由J.B.Biggs首創(chuàng)的一種以層級描述為特征,用于評價學生學業(yè)成就表現(xiàn)的質(zhì)性評價方法。對學生建構(gòu)修正模型的學習結(jié)果進行SOLO分類評價,可將學生劃分為五個層次:前結(jié)構(gòu)水平(P)、單元結(jié)構(gòu)水平(U)、多元結(jié)構(gòu)水平(M)、關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)水平(R)和抽象拓展結(jié)構(gòu)水平(E)。

2 教學目標

(1)通過體驗建構(gòu)、評價、修正、應(yīng)用模型,理解“細胞各部分結(jié)構(gòu),既分工又合作,共同實現(xiàn)執(zhí)行細胞各項生命活動”的概念,樹立結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)、物質(zhì)與能量相統(tǒng)一的觀念。

(2)通過合作建模,從易到難,并推導出細胞中全部染色體DNA 的平均分配過程,領(lǐng)悟生物學家解決問題的思路和方法,提升類比推理、科學建模的能力。

(3)通過假說演繹,分析DNA 的復制及平均分配過程,理解有絲分裂的完成需要多種結(jié)構(gòu)相互配合,每一環(huán)節(jié)都不可或缺,體驗和領(lǐng)悟提出問題、作出假設(shè)的科學探究的方法。

(4)通過資料分析,了解細胞的增殖次數(shù)是有限的,樹立和宣傳關(guān)愛生命的觀念,崇尚和推廣健康文明的生活方式。

3 教學過程

3.1模型預建構(gòu):科學換算,等比擴大,便于模擬實操

教師展示資料:人體細胞約有40~60萬億個,細胞的平均直徑在5~200μm 之間;細胞核基因組 DNA 堿基序列的總長度約為2 m,形成的1~46號染色質(zhì)的總長度約為4.76 cm。

教師引導學生分析直接建立平均分配細胞核中 DNA模型的可操作性和難易程度。

學生通過討論得出:相對而言,細胞體積過小,細胞核中染色質(zhì)長度過大,難以直接進行模型建構(gòu),進而提出將細胞等比例擴大后進行模型建構(gòu)的設(shè)想。

教師提供人類基因組中24條DNA 的堿基序列長度的資料,要求學生等比例換算出每條染色質(zhì)的長度。

學生將人體細胞、每條染色質(zhì)的長度等比擴大104倍后,教師提供半徑為13 cm 的圓形花盆托盤模擬動物細胞,便于開展模擬實驗。

3.2模型建構(gòu):親歷選擇,從易到難,模擬平均分配

教師請學生將毛線模擬的等比例擴大后的46條染色質(zhì)全部放置在用圓形花盆托盤模擬的動物細胞中,并提問:能否直接同步開展46條染色質(zhì)復制后 DNA平均分配的模型?

教師引導學生進行整體建模難易程度分析,并由學生討論、制定染色質(zhì)復制后DNA平均分配的模擬實驗的設(shè)計思路,完成模擬實驗。

學生通過模擬實驗得出:有絲分裂的意義是將每一條染色質(zhì)經(jīng)復制后再平均分配到兩個子細胞。在知道換算后的每條染色質(zhì)長度的情況下,學生首先采用類比推理的方法,選擇以最短的21號染色質(zhì)為代表,進行模擬研究,化繁為簡;其次,根據(jù)Bak等的研究資料,學生將21號染色質(zhì)經(jīng)過一定程度的壓縮、螺旋成染色體后,研究其分配過程;最后,學生從簡單到復雜,進行演繹推理,歸納46條染色質(zhì) DNA 的分離過程。

設(shè)計意圖:利用學生直接建模時的困擾為切口,以Bak等的研究資料為輔助,教師引導學生換位思考,由點及面、從易到難,模擬染色質(zhì)經(jīng)過進一步的壓縮、螺旋成染色體,精確地實現(xiàn)細胞中遺傳物質(zhì)平均分配的目的。通過該教學過程,學生領(lǐng)悟生物學家研究問題過程中解決問題的思路和方法,達到 SOLO 分類評價多元結(jié)構(gòu)水平(M)。

3.3模型修正:分享交流,模擬實驗,評價修正模型

教師提出任務(wù):學生兩人一組,以21號染色質(zhì)為例,在規(guī)定時間內(nèi)模擬復制后伸展開的染色質(zhì)平均分配給子細胞的過程。學生用毛線模擬復制后伸展開的染色質(zhì),并用半徑為13 cm 的花盆托盤模擬放大104倍的細胞,用手模擬紡錘絲將染色質(zhì)移向兩極。

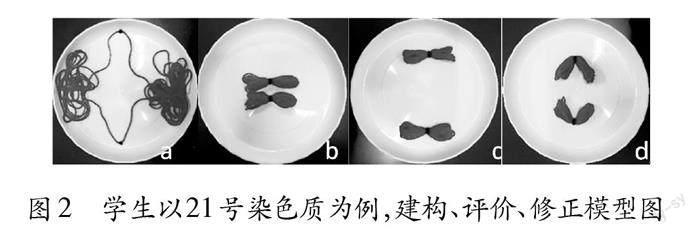

分析評價:教師在該過程中,根據(jù)SOLO分類評價理論,針對不同建模層次的學生,提出相應(yīng)的思維層級提升方案,幫助學生提升科學思維能力層級。同時,引導學生建構(gòu)出細胞有絲分裂過程中,每條染色體上 DNA 含量變化、細胞核中 DNA 含量變化的曲線圖,并比較兩者的異同點。若學生建構(gòu)成圖2(a)模型,教師則提供Bak等的研究資料,引導學生將染色質(zhì)進一步壓縮、螺旋成染色體;若學生建構(gòu)成圖2(b)模型,教師則提供著絲粒的組成與功能等資料,引導學生將染色體在紡錘絲的牽引下拉向細胞兩極,實現(xiàn)平均分配;若學生建構(gòu)成圖2(c)模型,教師則引導學生結(jié)合牛頓第一定律,對著絲粒受力后的染色體進行受力分析,得出染色體臂的運動遲滯于著絲粒的運動,并對之前染色體運動的模型進行修正,將移向細胞兩極的染色體呈顯出“V”字形,開口分別朝向細胞中央的赤道面。

在生生建模體驗交流后,教師進行建模過程評價。在相關(guān)研究資料輔助下,學生最終能科學、嚴謹?shù)亟?gòu)出以21號染色質(zhì)為例的DNA平均分配過程的模型,如圖2(d),并建構(gòu)出每條染色體上的DNA、細胞核DNA含量變化曲線。

設(shè)計意圖:以模擬實驗為導向,引導學生交叉應(yīng)用物理學的知識,對染色體運動的模型進行修正,使之更具科學性。學生通過實操一條染色質(zhì)有絲分裂過程中運動過程,推理全部染色質(zhì)運動過程,并以該模擬實驗為基礎(chǔ),總結(jié)比較出每條染色體上 DNA、細胞核DNA含量變化的異同,達到SOLO 分類評價的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)水平(R)。

3.4模型提升:歸納概括,科學類比,總結(jié)平均分配的規(guī)律

教師提出問題:細胞是生物體結(jié)構(gòu)與生命活動的基本單位,細胞需要哪些結(jié)構(gòu)實現(xiàn)細胞的增殖呢?

教師引導學生依據(jù)結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的觀念,運用類比推理的科學思維方式,分析細胞增殖過程中所涉及的能量保障、物質(zhì)保障等,系統(tǒng)地表述出細胞有絲分裂過程中細胞核DNA經(jīng)復制后,平均分配給子細胞的過程,及其所涉及的相關(guān)結(jié)構(gòu)。

學生得出結(jié)論:①線粒體為細胞增殖供能;②核糖體合成大量蛋白質(zhì)承擔組成成分、生物催化劑等角色;③細胞膜通過多種方式運輸物質(zhì),為細胞內(nèi)的物質(zhì)合成提供原料,同時利用膜的流動性實現(xiàn)胞質(zhì)分裂等。

設(shè)計意圖:教師以問題為導向,引導學生思考細胞的多個結(jié)構(gòu)是如何既分工又合作來實現(xiàn)增殖,樹立結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)、物質(zhì)與能量相統(tǒng)一的觀念,以期將學生的科學思維層級達到SOLO分類評價的抽象拓展結(jié)構(gòu)水平(E)。

3.5模型應(yīng)用:分析細胞中染色體數(shù)目變異的多種可能性

教師提出問題:細胞在多個結(jié)構(gòu)的分工合作下完成了細胞的增殖,如果某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,會有什么后果?

教師引導學生采用假說演繹法,分析推理線粒體、核糖體、細胞膜等不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題后的可能結(jié)果。學生得出初步結(jié)論:任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都將導致復制后的染色體 DNA 不能平均分配給兩個子細胞,從而導致細胞中染色體數(shù)目發(fā)生變異。同時,通過資料分析得出正常細胞的增殖次數(shù)是有限的,發(fā)生變異的細胞則可能突破限制實現(xiàn)無限增殖。

設(shè)計意圖:基于假說演繹法,教師引導學生分析得出細胞增殖過程中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能導致細胞變異的結(jié)論。通過教學,為后續(xù)“細胞的癌變”“生物的變異”的學習奠基,同時幫助學生樹立和宣傳關(guān)愛生命的觀念,崇尚和推廣健康文明的生活方式。

4 教學思考

教師采用體驗式教學的策略,組織學生開展細胞增殖的模型建構(gòu)過程,引導學生親歷選擇、感受科學推理、分享建構(gòu)、評價、修正、應(yīng)用模型過程中的實踐體悟。通過不斷建構(gòu)、修正實物和數(shù)學模型后,學生能更加深刻地理解“細胞各部分結(jié)構(gòu),既分工又合作,共同實現(xiàn)執(zhí)行細胞各項生命活動”這一次位概念,進而支撐大概念的建構(gòu)。學生強化模型與建模、分析與推理等科學思維能力,同時提升合作探究、交流討論等科學探究能力。

然而,整個體驗式教學課堂中最難把握的是問題分析、模型建構(gòu)和概念表征這三方面的深度體驗過程。因為以上環(huán)節(jié)設(shè)計的未知數(shù)太多,如部分學生由于沒有掌握著絲粒這一概念,在以染色質(zhì)形式進行 DNA 分配時,通過移動手指分段將染色體 DNA 移向細胞兩極;部分學生的學科交叉應(yīng)用能力較弱,錯誤地建構(gòu)運動時染色體臂的朝向;部分學生的前概念與新概念的融合應(yīng)用能力較弱,未能全面地分析線粒體、細胞膜等結(jié)構(gòu)對模擬實驗的影響。雖然以上內(nèi)容都可能成為學生體驗失敗的原因,但也可以作為課堂生成的亮點。

參考文獻:

[1]高凌飚,張洪巖主譯.學習質(zhì)量評價:SOLO分類理論[M].北京:人民教育出版社,2010.

[2]翟中和,王喜忠.細胞生物學[M].北京:高等教育出版社,2007.

[3]中華人民共和國教育部.普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[4]李楚明.模型與建模在“減數(shù)分裂”教學中的應(yīng)用[J].中學生物教學,2021(12):54-57.