腹腔內注入空氣后CT掃描對判斷肝臟位置變化的價值

姚鼎銘,陳曉霞,王貴生,滑蓉蓉,梅 語,代俊楠,郭軼智,劉云霞

粘連性腸梗阻是指由各種原因導致的患者腹腔內腸管發生粘連,致使其腸內容物不能在腸道中順利通過的一種消化系統疾病。因多數患者有腹部手術史,故可認為腹腔手術是導致粘連性腸梗阻的主要誘因[1, 2]。輕度腸粘連主要癥狀是餐后腹痛、排氣不暢、大便干燥、噯氣等,如果不能及時干預,就會發展成腸梗阻,嚴重影響患者的生活質量。經皮穿刺腹膜腔注入氣體,不同體位行腹部CT掃描,能夠清晰顯示不同體位肝臟位置變化,還能顯示腸管之間、腸系膜與腹壁之間是否存在粘連,不僅能達到診斷目的,還能指導腹腔鏡手術。本研究主要將術前氣腹狀態與CT掃描相結合,形成一種新的檢查方式[3],探討腹腔注入空氣后CT掃描對判斷肝臟位置變化的價值。

1 對象與方法

1.1 對象 選擇2019-06至2022-06我院行氣腹造影術患者36例。納入標準:(1)患者有明確的腹部手術病史,慢性腹痛大于6個月,非手術治療無效,高度懷疑術后腸粘連且X線立位腹平片多次診斷為腸梗阻;(2)經查體符合氣腹造影的適應證;(3)患者同意氣腹造影并行腹部CT掃描。排除標準:(1)腹腔注入氣體進入局限性腔隙;(2)其他因素造成的慢性腹痛;(3)患者凝血功能障礙、惡病質等。

1.2 測量方法 (1)經反麥氏點注入氣體,觸診確定氣體游離在腹腔,注入氣體至患者腹部膨隆;(2)進行仰臥位、左斜位(45°~60°)、右斜位(45°~60°)、俯臥位四個體位CT腹盆腔掃描,為了全面顯示腸管與腹壁的關系,每位患者均行四個體位掃描。測量仰臥位:肝臟前緣距離前腹壁最大距離;左斜位:肝臟前緣距離右前腹壁最大距離;右斜位:肝臟前緣距離左前腹壁最大距離;俯臥位:肝臟后緣距離后腹壁最大距離。掃描參數:電壓 120 kV、電流180~250 mAs、層厚3 mm,螺距0.9~1.0,掃描順序頭側至足側,平靜呼吸下屏氣掃描。由兩名高年資的放射科醫師與一名普外科醫師共同分析圖像,圖像顯示清晰,掃描角度正確者,納入分析病例。通過觀察腸管與腹膜、腸管與腸管、腸管與腹壁之間是否存在粘連帶,診斷是否存在腸粘連,分為腸粘連組和無腸粘連組。

2 結 果

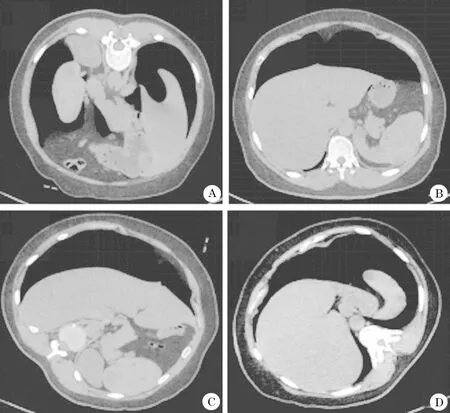

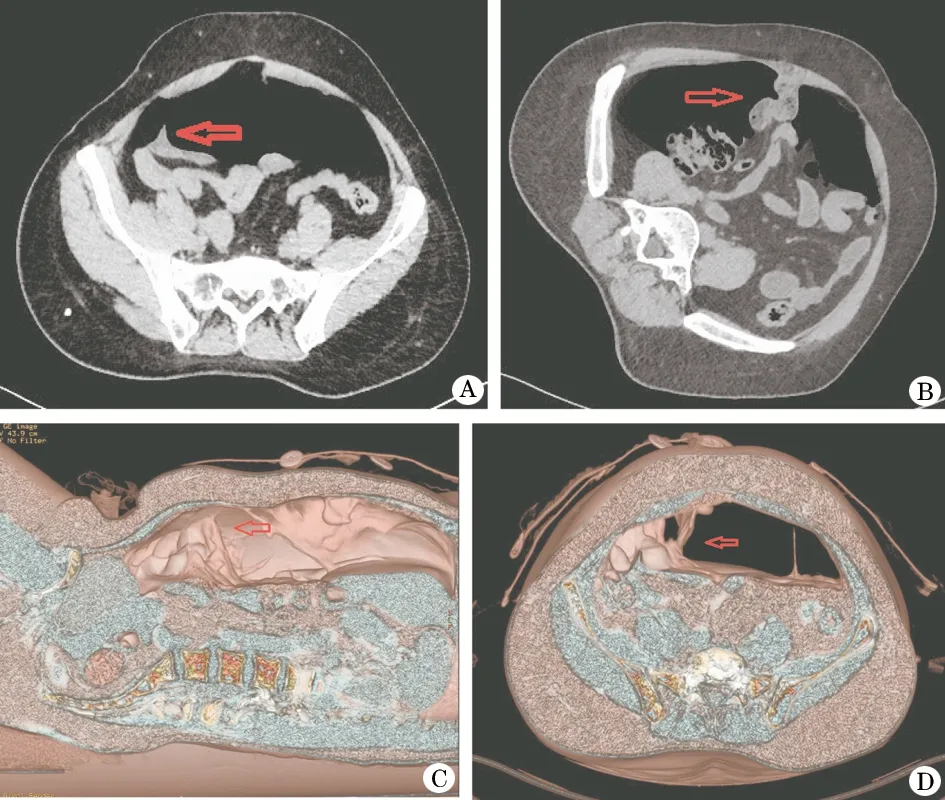

36例行氣腹造影術后,21例診斷腸粘連;15例未診斷腸粘連。肝臟位置變化顯示清晰,仰臥位:腸粘連組肝臟前緣距離前腹壁平均距離(4.95±1.28)cm,無腸粘連組肝臟前緣距離前腹壁平均距離(4.64±1.11) cm,兩組間無統計學差異(t=0.754,P=0.456)。左斜位:腸粘連組肝臟前緣距離右前腹壁平均距離(5.62±1.05)cm,無腸粘連組肝臟前緣距離右前腹壁平均距離(5.44±0.53)cm,兩組對比差異無統計學意義(t=0.609,P=0.547)。右斜位:腸粘連組肝臟前緣距離左前腹壁平均距離(5.62±1.50) cm,無腸粘連組肝臟前緣距離左前腹壁平均距離(4.95±0.80)cm,兩組差異無統計學意義(t=1.578,P=0.124)。俯臥位:腸粘連組肝臟后緣距離后腹壁平均距離(4.18±0.89)cm,無腸粘連組肝臟后緣距離后腹壁平均距離(4.03±1.28)cm,兩組對比無統計學差異(t=0.401,P=0.691),四種體位中,其中左斜位、右斜位肝臟移動距離較大(圖1),氣腹后CT平掃及三維重建可明確診斷腸粘連(圖2)。

圖1 氣腹后CT掃描四種不同體位下肝臟邊緣與腹壁間距離

圖2 氣腹后CT掃描紅色箭頭所示為腸粘連

3 討 論

3.1 CT氣腹造影的安全性、有效性 嚴格篩選適應證,充分查體,保證氣腹造影的安全性。對觸診懷疑氣體分布不均勻者,行立位腹平片檢查,觀察膈下是否存在月牙狀低密度影,判斷氣體是否為游離狀態。36例患者操作過程中,均有不同程度的腹脹,無明顯不適。CT氣腹造影能清晰顯示肝臟位置移動變化,游離氣體的襯托下,能顯示肝臟與腹壁,與鄰近臟器的距離。能明確診斷典型腸管間粘連、腸管與腹壁粘連、腸管與腹膜粘連等,能清晰顯示腹腔內臟器與臟器之間,以及臟器與腹膜、腹壁之間的關系,判斷是否存在病理性粘連,對腸粘連的診斷及治療提供幫助。侯利華和蔡曉軍[4]報道,CT氣腹造影對腸粘連診斷與治療的臨床價值。腹腔內注入氣體比注入液體,更方便,更易于回抽、吸收等優點,因此CT氣腹造影的安全性高、有效性好。

3.2 CT氣腹造影清晰顯示不同角度肝臟位置變化 外科手術微創化是當今的發展趨勢,大多數微創手術依賴于氣腹創造手術條件,氣腹壓力越大,手術操作空間暴露越好, 腹腔鏡手術的微創優勢更加明顯,術后康復快,住院時間短[5,6]。進行腹腔鏡手術時需要一定的操作空間,因此建立滿意的 CO2氣腹具有重要意義, CT引導下疾病診斷及治療技術,越來越得到認可[7-11],CT掃描速度快。空間分辨率高,清晰顯示氣腹術后肝臟位置變化,肝臟是人體最大的消化腺,在腹腔內位置相對固定,由鐮狀韌帶、肝圓韌帶固定肝臟位置,位于右上腹,部分肝左葉位于中上腹部、左上腹部。肝右葉毗鄰膈肌、膽囊、及結腸肝曲,肝左葉毗鄰心臟、胰腺、十二指腸等。氣腹術后,空氣在腹腔內處于游離狀態,不同的體位,由于重力和氣體壓力的作用,肝臟與腹壁之間產生一定的距離,CT掃描圖像能客觀、真實的顯示肝臟的移動距離。在腸粘連組的左斜位、右斜位時肝臟移動距離最大。經統計學分析是否腸粘連和肝臟移動距離無相關性,也就是說,腸粘連不會對氣腹狀態下的肝臟起到牽拉、固定作用,不會對肝臟移動距離產生影響。

3.3 肝臟邊緣與腹壁間距離特點、規律 36例患者中,兩組病例、四種不同體位,肝臟邊緣距離腹壁間的距離與是否腸粘連無相關性,說明腸粘連對肝臟位置的移動無顯著影響。但是在四個體位中,注入氣體后,肝臟邊緣與腹壁均產生的一定的距離、空間,在左斜位、右斜位兩個體位,肝臟邊緣與腹壁間的距離,較仰臥位、俯臥位大,說明在左斜位或右斜位時,肝臟受氣體的推壓,位置改變最明顯。同時筆者發現,注入氣體后,肝臟的形態有所變化,在俯臥位、仰臥位時肝臟變的較扁平,在左斜位、右斜位時,肝臟變的較鈍圓。筆者測量的距離,均為點對點的距離,選點存在一定偏差,而且由于注入氣體的量不同,患者對腹脹的耐受程度不同,都會對結果產生影響。

3.4 肝臟位置移動臨床應用價值 據全球癌癥統計,2018年底原發性肝癌已成為全球第六大最常見癌癥,第四大因癌癥死亡的原因,每年新增病例約84.1 萬例,死亡病例達78.2萬例,對人類的生命與健康產生著極大威脅,近些年,有關原發性肝癌消融治療的報道很多[12-18],并且有在膈面、臟面原發性肝癌微波消融治療中應用人工腹水技術,有助于提高一次性完全消融率,控制與降低相關并發癥[19]的相關研究。同理腹腔內注入空氣,及氣腹術后CT掃描信息豐富,精準的肝臟可視化技術為醫師提供了明確的病變與重要結構的空間立體關系圖像[20],能夠為手術醫師提供氣體在腹腔內,各臟器的位置分布、變化,以及目標病灶與鄰近臟器的關系等信息。近年廣泛使用的局部消融療法對早期肝癌患者有一定療效。局部消融療法主要是在成像系統的指導下使用物理或化學方法直接破壞腫瘤組織,其主要應用在沒有血管侵犯和遠處轉移的單發腫瘤結節(直徑≤5 cm)或不超過3 個腫瘤結節(其中最大直徑≤3 cm) 以及Child-Pugh A 級或B 級的患者中 。對于肝臟而言,氣腹后肝臟邊緣游離,暴露的視野增大,提供良好的操作空間。肝臟邊緣部位腫瘤,尤其是膈頂部腫瘤,在行CT引導下消融術時,由于鄰近膈肌或腹壁,會使手術難度增加,術中、術后并發膈胸膜瘺風險增加,氣腹后會使操作空間更大,消融邊界徹底,以及伴隨癥狀更輕等。