起步階段的中國電視事業

林卉

從1958年5月1日中國第一家電視臺—北京電視臺開始試驗播出(同年9月2日結束試播,開始正式播出;后于1978年5月1日更名為中央電視臺)到1966年“文化大革命”爆發前這一時期是中國電視事業的起步階段,為后續中國電視事業培養造就了第一代人才隊伍,也為行業積累下大量精神與經驗財富。通過梅益、章之儉、孟啟予、林青、蘇石、夏之平等電視事業決策與籌備的親歷者的講述,以及王扶林、曾文濟、笪遠懷等第一批參與北京電視臺建設的一線工作人員的珍貴回憶,我們試圖了解和還原那段珍貴歷史。

電視走入中國

為推進社會主義建設事業發展,趕在亞洲其他國家和地區之前創辦中國自己的電視臺,黨中央在新中國成立初期就對開展電視事業相應工作作了部署。在技術層面,1953年,十位青年大學生陶增鑫、王楓、徐正永、周仲義、何正華、桂世昶、何晶瑩、曾憲澤、章之儉、鐘培根被派到捷克斯洛伐克學習電視技術,兩年后返回國內參與研制我國最初的電視設備。對于當時的學習方式,中國電視廣播科學技術的開拓者和奠基人之一章之儉在晚年回憶中提道:“我們一共十個人,從中心攝像機開始,到節目傳送、微波,還有發射。十個人分四個專業組,分開幾個地方到各個工廠研究院學習。”章之儉還回憶了大家當時在捷克的具體學習分工。這批留學東歐的技術骨干回國后效仿當地設備技術設計了發射機等電視核心設備,服務于新中國電視事業的電視廣播研發和技術工程工作。

1957年8月17日,中央廣播事業局黨組決定成立北京電視實驗臺籌備處,任命羅東為主任,孟啟予、胡旭為副主任,當時對外稱北京電視臺。1957年春夏之交,由羅東、孟啟予等人組成的中國電視工作者代表團訪問了蘇聯和民主德國,全面了解電視制作和管理等相關業務。曾為延安新華廣播電臺播音員的孟啟予在《大海的一朵浪花:孟啟予的廣播電視生涯》中回憶了向蘇聯的專業人員咨詢電視臺專業技術人員構成的細節,“當時我從莫斯科電視臺臺長那里了解,(辦電視臺)最基本的人數得48個人,這是每個工種一個人的話,那么我們首先就分頭去搜羅人才。”孟啟予1955年3月至1957年6月曾被派駐蘇聯莫斯科廣播電臺華語廣播部擔任編輯工作。“1957年春夏之交,我國中央廣播事業局副局長溫濟澤路過莫斯科”,向孟啟予轉達局里希望她接下來參加國內電視臺建設工作,“局里決定要開辦電視廣播,我們還沒有幾個人看過電視。你在這里能看到電視,你回國后是否愿意搞電視臺的工作?”在征得孟啟予同意后,溫濟澤請她“訪問參觀莫斯科電視臺,主要了解電視編輯部門制作方面的基本條件”。她趕在回國前完成了上述考察工作,并在6月回國時帶回了一臺蘇聯紅寶石牌電視機,成為當時全北京50臺電視機中的一部。這時北京電視臺籌備處還沒有正式成立,電視臺早期領導者紛紛赴外交流。幾次訪問后,第一代北京電視臺籌備者們網羅人才、緊張籌備。時任北京電視臺攝像師化民還記得:“他(羅東)提出來我們準備(1958年)5月1日就開始試播,可是他回來已經3月份了,就那么短短的時間怎么辦,什么東西都沒有。”時任北京電視臺美術師曾文濟也回憶道,“都在試驗階段,到底搞出什么樣一個水準,大家心中也沒有數,但是都有種闖勁。”他們最終還是基本按照蘇聯和東歐的模式,規劃并成功實現了中國電視節目的面貌。

北京電視實驗臺籌備處臨時辦公地點

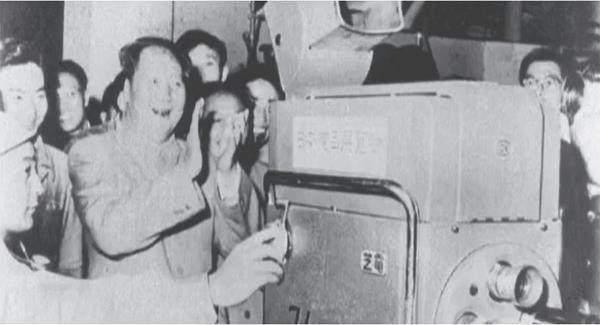

早在北京電視臺籌備階段,中國已開展過一次電視轉播活動,得到了社會的關注。1956年10月,根據第三次中日貿易協定的規定,首屆日本商品展覽會在北京開幕,中國老百姓在展覽會上初次見到電視。中央電視臺綜合頻道2008年播出的紀錄片《開創》中有人回憶道,現場的參觀者“對這個神奇的小匣子無不感到驚訝。有人甚至轉到電視機的背面,去看演員藏在哪里。”1956年10月6日下午,毛澤東親臨展覽現場,近在咫尺的時任中央廣播電視實驗劇團導演王扶林在訪談中提到了這一刻,“我見毛澤東就是在這個時候,他站在攝像機面前還做了個表情。我就站在這個攝像機邊上。中國人第一次看到電視,看的是日本電視”。另一位親歷展覽會的時任中央廣播電視實驗劇團音響師曾文濟回憶,“(日本帶來)一臺轉播車,整個現場的各種展品就通過電視(轉播出去),實際上是往日本傳消息,但是我們有一撥人當時因為考慮到中國要上電視,就有機會去看到這種現象。一個攝像機,機頭伸出去,然后影像有了,聲音也有了。我記得我們的導演王扶林,他那次就有機會在切換臺上直接跟日本人合作。”時任中央廣播電視實驗劇團演員笪遠懷則記得,“這個轉播車當時來了以后,廣播局一共去了十個人,一個是幫助工作,實際上是把它的技術要拿到手”。在首屆日本商品展覽會上,中國電視事業的籌備者們不但主導采購了后來用于研究制作中國自己的電視器材的電視攝像機等機械設備,還讓第一代中國電視工作者王扶林、笪遠懷等人和日本工作人員一道實踐了電視轉播業務。王扶林回憶,“日本人帶來400臺電視機,分送到中央首長跟中央的有些單位或者是俱樂部或者是公開場合,在西直門的城樓上架了一個發射塔,主要是晚上轉播中國的戲曲節目。戲曲節目日本人聽不懂,我就去協助他們選擇劇目,告訴他這個戲是什么個內容,你應該鏡頭往哪兒給,跟誰,哪個不重要,你可以甩掉。這是我們第一次接觸到電視。”笪遠懷回憶,“組織了一個折子戲,曲藝,是比較簡單的形式了。我們播音的就在進出口的門打著一個小燈光做整個的串場解說。(這次轉播)當時在報紙上有些宣傳,但是影響不是很大,因為畢竟電視機比較少”。從國家支持到行業交流,一系列舉措為中國發展自己的電視事業打下了基礎。

毛澤東親臨展覽現場

作為黨中央對廣播電視事業的直接負責人,周恩來為首屆日本商品展覽會傾注了大量心血。不僅如此,在北京電視臺試播時期及正式開播后,他也幾次現場視察或詢問電視臺的工作進展并提出建議,提供幫助。周恩來到廣播大廈視察,了解到當時的北京電視臺場地狹小潮濕且通風差,嚴重影響工人健康和洗印質量的問題后,當即指出:“洗印車間的問題必須解決。”當時正逢困難時期,許多工程都下馬停建,但周恩來卻批準了建造一座9800平方米的洗印樓,為提高電視片的制作質量創造了條件。以后,經周恩來批準,又從當時調整下馬的天津電影制片廠調給北京電視臺部分電影制片設備,使北京電視臺具有了能夠獨立制作16毫米有聲電影拷貝的能力,有力地支持了電視新聞事業的發展。時任中央廣播事業局建筑師、北京電視臺籌建處工作人員蘇石回憶,“廣播大樓是我經手蓋的我知道,它的墻都特別厚。那時候電視臺1958年開始一直到1960年以前基本都是試播狀況,因為廣播局那時候擠得滿滿的,也就是兩間不大的屋子當主要的演播室,就是這么一個狀況。所以那個時候的經驗,一個是時間性、集體性、技術性特別強,作為試播的狀況也培養了一些人,(但是)沒有在那個地方擴大,因為設備就那么些。60年代開始蓋樓,到那時候就好辦了。”時任廣播事業局副局長,分管宣傳業務工作的梅益也曾專門撰寫《少奇同志和廣播事業》一文,回憶劉少奇對于發展電視事業的支持。在聽取關于發展電視事業的工作匯報時,他曾先后提出首先發展黑白電視,但應以彩色電視為重點;電視發射機和接收機最好自己生產,以節約外匯,培養技術人才;開辦廣播事業局自己的劇院;開辦大學專門培養廣播電視干部等建議,這些建議后來都被一一落實。

1956年,中國第一部電視轉播車

電視事業的使命與愿景

新中國為發展電視事業而作出的外部合作和內部攻堅體現在了許多方面。1957年,《中華人民共和國國務院公報》第一次出現了“電視”一詞的表述,在《中華人民共和國政府和丹麥王國共和國政府貿易協定和支付協定》中,約定的丹麥向中國出口商品清單中包含了“無線電及電視設備”一項;1958年,天津712廠仿照蘇聯“旗幟”牌電視機試制了最早一批“北京”牌電視機;1958年,從蘇聯進口的電視機以分期付款的方式投放市場;1960年,上海開始批量生產主要由進口零件組裝的“上海”牌電視機;北京電視臺最初臺址多層蛋糕形狀的俄式廣播大廈,是20世紀50年代中蘇友好的象征。

被寄予厚望的電視事業發展迅猛。1958年5月1日,羅東、孟啟予、胡旭等北京電視臺籌備組的負責人終于迎來了第一次試驗播出的成功。首次播出的節目單中包括19∶05《工業先進生產者和農業合作社主任慶祝“五一”節座談》。節目形式為座談講話,中間穿插生產圖表及社員勞動情景的照片;19∶15新聞紀錄影片《到農村去》,中央新聞紀錄電影制片廠攝制;19∶25詩朗誦《工廠里來了三個姑娘》《大躍進的號角》;19∶30舞蹈《四小天鵝舞》《牧童與村姑》和《春江花月夜》;19∶50科學教育影片《電視》,莫斯科科學普及電影制片廠攝制。可以看出,初建的電視臺自辦節目的能力尚在起步階段,主要靠電影廠和文藝演出單位的支持。除紀錄、科教影片外,其他節目都為直播。這一階段的中國電視人雖然工作條件差,困難多,但對待工作大都有著飽滿的革命熱情,艱苦奮斗,勇于創新。孟啟予在口述訪談中就回憶道:“那感覺酷似我當年第一次參加戰斗……繃緊著神經直到播出結束才長出一口氣。用手帕擦著不知是汗水還是淚水,心情激動萬分。”“坐在導播室看到節目一個個順利地播出,心里非常激動。我們在這么短的時間里頭,人手這么少,設備這么簡陋,居然播出了好幾種不同的節目,真是很不容易。”

在中國自己的電視事業起步后,黨中央領導人時常關注。孟啟予記得:“有一天總編室來個電話,叫我趕快去簽字接收一個文件。我趕快跑著去,一看是個黃皮紙的大信封,打開一看,是毛主席題寫的臺標。簡直是不得了了,趕快抱著這個牛皮紙信封跑回臺里去。我說大家快來看,毛主席給我們寫臺標了。”時任中央廣播電視實驗劇團演員王明玉回憶,“當時就說我們是為宣傳服務,為政治服務。沒有更多地從演員的角度開展藝術創作工作。一來就灌輸這個,所以我們一來就這樣做的。”可以說,政治使命是電視及電視劇事業奠基時就被黨中央賦予的根本使命,而藝術性則是創作者們在實現這一使命過程中的進一步探索與實踐。

電視臺遍布全國

在共同面對全新的傳播媒介,同時還要一起創造一種新藝術的情況下,從中央到地方,電視工作者們在自我突破的同時又互相幫助,靠集體的激情、勇氣、創造力和奉獻精神完成了一場場攻堅。北京電視臺1958年5月1日試播后,各地的電視臺赴京學習、內部鉆研,很快也跟了上來。時任中央廣播電視實驗劇團導演車適回憶,“接待參觀的人太多了,哈爾濱臺、天津臺等,都來北京參觀,都來看,都來問這電視劇怎么搞的,這個光是怎么回事,他們不懂,我們就全盤介紹。”上海電視臺電視劇演員周寶馨回憶:“我們上海電視臺是第一家地方臺到北京去學習的,回來以后華東六省又到我們上海電視臺來實習。我們到了北京以后,他們正在拍電視劇《黨救活了他》,我們就到那個劇組去實習。”在技術領域,上海也一直緊隨北京的腳步。上海人民廣播電臺在1958年之前就曾嘗試研究電視發射機,還邀請了專家來電臺為大家講解電視原理。在時任上海人民廣播電臺研究組組長、電視臺籌備組工作人員何允的記憶中,“從攝像機到信道,直到發射機、天線,比較系統地講電視。結果沒過多久,反右派斗爭開始。”研究組因故解散,原計劃的發射機設計制作工作也停了下來。北京電視臺成立后,上海電視臺籌建工作重新開始。選臺址,設計制造發射機,派專人到北京發射臺參加中央廣播事業局在1958年6月召集舉辦的第一期電視技術學習班,到北京電視臺學習,多項工作同步進行,同年國慶就成為全國第二家開始試播的電視臺,緊接著成為周邊電視臺的學習樣本。

中國老百姓第一次見到電視時的情景

這一時期的電視事業發展迅猛,也得益于各個電視臺內部的團結精神。就在北京電視臺籌備期間,由中央廣播事業局調到黑龍江廣播局擔任局長的林青已經派工作組到邊境調查了鄰近蘇聯城市的電視普及情況,“我說經濟建設要發達,文化廣播電視事業當然也要發展快一些。所以在1957年末我就有一種想法,1958年打算籌備搞一個電視研究組。后來聽說北京的電視也正在籌備,5月份就要開播了,我們為什么不可以把這個研究工作和試制工作結合起來,通過研究自己制一部電視設備?”黑龍江廣播局白手起家,在哈爾濱軍事工程學院的支持下從顯像管的基礎上自主研究出了電視成像技術,促成了哈爾濱電視臺的開播。時任哈爾濱電視臺導演馬青回憶道,“趕上北京電視臺、上海電視臺成立,黑龍江的廣播局長是比較有雄心的,國家沒有立項也沒有資金,(但他)一定要搞一個電視臺。當時我們自力更生,包括攝像機什么都沒有,就自己租了一個顯像管把它研究出了圖像。我們就畫一個魚,在屏幕上出來了,這就算成功了,就開始辦電視臺。這件事情在當時的國際廣播組織發了一個消息,說黑龍江有個哈爾濱土法上馬,自力更生搞起了電視臺。”

哈爾濱作為全國第三家電視臺,也是“土法上馬”的第一家電視臺,引起了長春電視臺的注意。時任吉林人民廣播電臺副臺長,長春電視臺籌備組長、導演何仁回憶,“我們首先到哈爾濱電視臺去學習,后來我們就考慮,我們也要搞”。長春電視臺的開創者們立志要辦一家技術更為成熟的實用電視臺,他們自己動手裝置了全套電視設備,后續又突破了國內公認的中波干擾問題,得到了章之儉等專家的肯定。時任吉林電視臺調音師湯莉回憶說,“那些機器(大家)都特別珍惜,尤其何仁有個特點,誰要是踩這個線,他特別生氣,不許踩線。這些東西雖然是破一點,但是沒這些還不行。”在和中央廣播局匯報后,長春電視臺安裝了在全國體量領先的1000瓦發射機,輻射了更大的區域。當地的光機所還在與電視臺的合作中為他們自主研發出了拉桿操縱的變焦鏡頭。何仁說,“當時也是挺轟動的。(以前)聽老電影演員說有變焦鏡頭,沒見過。上海電視臺技術部主任到長春參觀,他非常新奇的。”這一變焦技術也直接應用在了長春電視臺這一時期一系列電視劇的拍攝工作中。

各地電視臺的電視劇事業起步后,在很長一段時間里保持著互幫互助的習慣。《中國早期電視劇史略》一書中就記載了長春電視臺的第一部電視劇《三月雪》是和哈爾濱電視臺聯合攝制的,劇本由長春方面提供,演員來自哈爾濱電視臺廣播電視文工團。哈爾濱臺將此劇作為保留劇目重播。天津電視臺電視劇事業雖起步較晚,但作品很有特色。第二部電視劇《第一和第二》的直播過程曾讓北京來的同行們印象深刻。時任天津電視臺導演俞煒說,“剛切換完了,我汗流浹背,松了口氣站起來,一回身,中央臺的幾大員來了。最早文藝組的組長許歡子,她手下的王扶林等都來了。我說你們怎么來了?她說,我們來學習呀,我們有時候幾個導演還忙不過來呢,你們一個導演又是手又是腦子又是嘴又是眼睛的太累了。”

廣州電視臺第一部電視劇《誰是姑爺》劇照

廣州電視臺臺長田蔚曾到過蘇聯考察,建臺初期也派了人到北京和上海學習。但在1960年元旦播出該臺第一部電視劇《誰是姑爺》后,因為種種原因,一直到1966年才播出了第二部作品《阮文追》。根據部分親歷者回憶,中央廣播電視實驗劇團在1965年還曾帶《北京人》《家》等舞臺劇和相聲等節目到廣州演出交流,劇本、演員及場景道具都為在北京演出時的相同配置,這也在一定程度上促進了文藝交流。《誰是姑爺》播出之后,廣州電視臺短時期內又涌現出大量的電視劇作品,時任廣州電視臺編劇李恕先說,“田蔚臺長非常重視,她那個時候鼓勵我們自己動手去搞劇本,我們沒事就翻雜志、翻那些獨幕劇的本子,誰翻到了一個好的高興得不得了,馬上就送審,很快就批了。田蔚重視到什么程度呢,電視劇的事務大小她都關心得不得了,她有時候把自己的衣服借出來給演員穿。《桃李訊》(廣州電視臺1964年播出的電視劇)有一個老師要穿旗袍,田蔚有旗袍,拿出來任挑,看哪個穿得上就(讓演員)穿。”全國各地的電視事業先后起步,部分電視臺的電視劇事業也近乎同步展開。在眾人回憶各地工作具體實施過程中,能感受到他們因創新和成功而帶來的巨大成就感與榮譽感。

中國電視事業起步階段,從中央到地方,創作氛圍轟轟烈烈。技術人員緊鑼密鼓地發明,地方廣播系統工作者主動學習跟進;各臺管理者對于這項事業高度重視,工作人員求知若渴,這一時期電視事業的整體建設態勢為電視劇事業的長期開展奠定了基礎。

(責任編輯?崔立仁)

(本文部分訪談內容引自作者工作單位資料庫,由趙一工等工作人員訪談,于音、高海濤等整理。)