《毛澤東詩詞十八首》在蘇聯的譯介經過

張蘊艨

毛澤東詩詞在世界上的傳播版本很多。在各種外文版毛澤東詩詞集中,最早的是1957年在蘇聯出版的俄文版《毛澤東詩詞十八首》。

1937年,毛澤東的《七律·長征》由美國記者斯諾首次英譯,走向西方世界。新中國成立后,蘇聯不但推進《毛澤東選集》在中國的出版和在蘇聯的譯介,還建議翻譯出版毛澤東詩詞以供社會主義陣營國走近新中國及其開國領袖。于是,自1950年起,毛澤東詩詞便開始以散篇形式發表在蘇聯雜志或詩集中。

1957年1月毛澤東詩詞在《詩刊》首次集結發表,蘇聯跟進譯介。同年9月,世界上最早的毛澤東詩詞外文譯本在蘇聯《真理報》出版社出版,初版印量達15萬冊,仍供不應求,同年11月又以精裝再版。而到1958年10月《人民日報》發表毛澤東《七律·送瘟神》二首時,中蘇關系交惡,毛澤東詩詞俄譯戛然而止。此后,毛澤東詩詞(包括1962年5月發表的《詞六首》、1963年12月新發表的十首)再也沒有被蘇聯官方組織翻譯和出版。俄文1957年版《毛澤東詩詞十八首》成為蘇聯時期唯一的毛詩俄譯單行本,堪稱絕響。

費德林點兵精心選譯者

為翻譯《毛澤東詩詞十八首》蘇聯高層文藝領導部門成立了一個由蘇聯資深漢學家、詩人、翻譯家們組成的小組。費德林(俄語名為尼古拉·特羅菲莫維奇·費多連科)負責整個項目,并任《毛澤東詩詞十八首》俄譯本主編。

費德林是資深漢學家、外交家、翻譯家。20世紀30年代末,不到30歲的費德林進入蘇聯外交部,并被派往蘇聯駐華使館工作長達十幾年。新中國成立后,他在中蘇關系中起到了重要的橋梁作用。1949年12月中旬至1950年2月中旬,他以翻譯身份參加了毛澤東與斯大林的歷史性會見及《中蘇友好同盟互助條約》的簽訂。1954年他被授予特命全權大使銜,1955年升任蘇聯外交部副部長。毛澤東詩詞首次集中發表時,正值他擔任蘇聯外交部副部長期間。1958年6月,費德林當選為蘇聯科學院通訊院士,主要研究中國文學。1963年至1968年,費德林任蘇聯駐聯合國及駐安全理事會常任代表,為恢復新中國在聯合國的席位作出了努力。

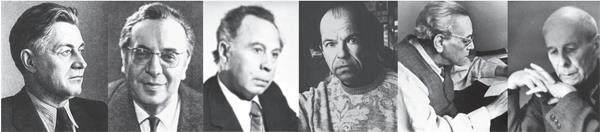

由費德林負責組建的毛澤東詩詞俄譯小組可謂陣容強大:

蘇爾科夫,1953年至1959年任蘇聯作家協會第一書記,曾于1955年率蘇聯文化代表團訪問中國。蘇爾科夫在俄文版《毛澤東詩詞十八首》中所譯毛詩數量最多,超過了1/3。

艾德林,費德林對他十分贊賞和推崇,將其列為“當代對中國文學研究作出顯著貢獻的蘇聯漢學家”中的第一號人物。1957年,艾德林與費德林共同擔任《毛澤東詩詞十八首》俄譯本的主編。

戈盧別夫,1954年畢業于莫斯科東方學院,專事中國古典詩歌的翻譯,一生中譯有曹植、李白、白居易、陸游、蘇軾和歐陽修等所作的大量中國古詩詞。

巴斯曼諾夫,1946年進入蘇聯高級外交學校漢語部學習,1949年畢業后至1985年在蘇聯外交部工作。在華工作十余年,曾任蘇聯駐華大使館秘書、蘇聯駐天津領事館副領事等。在外交工作之余,他長期從事對中國宋詞的俄譯與研究,出版多部宋代詞人的譯著及詞選。

馬爾夏克,被高爾基稱為“(蘇聯)兒童文學的奠基人”。馬爾夏克同時還是翻譯家,尤擅詩歌翻譯,他翻譯的莎士比亞十四行詩是蘇聯的經典譯作,獲得了斯大林獎金。

阿謝耶夫,蘇聯著名革命詩人。在革命前他是一位杰出的未來主義詩人,同帕斯捷爾納克等人一起組成“離心機”派。他跟馬雅可夫斯基一樣,以寫革命宣傳作品著稱。

難怪費德林跟曾任國際筆會主席的意大利作家阿爾貝托·莫拉維亞說:“我敢說,我們在莫斯科出版毛的詩集,全是第一流的漢學家參加。”

毛澤東詩詞俄譯小組成員。從左至右分別為:蘇爾科夫、艾德林、巴斯曼諾夫、戈盧別夫、馬爾夏克、阿謝耶夫

“我們對待翻譯是十分認真的”

新中國成立后,中蘇兩國的文化交往走向密切,在翻譯毛詩前,蘇聯已經多年系統地向蘇聯讀者介紹中國詩人和作家,“出了一系列的書和集子來介紹中國語言大師們的詩歌和散文”。對中國文學作品的翻譯,以及來華的學習訪問,為蘇聯譯者完成毛詩的俄譯任務提供了重要的準備工作和專業經驗的積累。正如費德林所說:“我們(譯毛的詩)不是為了追求轟動效果……我們對待翻譯是十分認真的。”

《毛澤東詩詞十八首》俄譯小組的成員們強強分工、各顯神通:蘇爾科夫翻譯了《菩薩蠻·黃鶴樓》《西江月·井岡山》《如夢令·元旦》《清平樂·會昌》《憶秦娥·婁山關》《七律·長征》和《水調歌頭·游泳》;馬爾夏克翻譯了《沁園春·長沙》和《浣溪沙·和柳亞子先生》;戈盧別夫翻譯了《菩薩蠻·大柏地》和《七律·和柳亞子先生》;阿謝耶夫翻譯了《十六字令三首》;巴斯曼諾夫翻譯了《清平樂·六盤山》和《浪淘沙·北戴河》。

《毛澤東詩詞十八首》在蘇聯的翻譯出版,是藝術和政治疊加的中蘇友好標志性工程,翻譯小組的工作分四個階段:

一是起步階段。就像是舉辦一期學習研討班,大家把要研究的毛詩掰開形式的外殼鉆進去,對里面搞明白,弄清楚。對此,戈盧別夫在蘇聯《文學報》對他進行采訪時說:“一開始,我們跟中國的同志們一起,通過兩個多月的解讀來弄明白這些詩詞,這個過程中使用了中國大師級文學家們的注釋等。”

費德林(左三)在聯合國安全理事會會議廳

根據《蘇聯中國學》1958年第一期所載的艾德林的文章《論毛澤東的詩詞創作》,譯者們當時所參考的“中國文學家們的注釋”指的是1957年中國青年出版社出版的由臧克家講解和周振甫注釋的《毛主席詩詞十八首講解》等。另據譯本出版信息頁和費德林晚年所撰回憶錄,對毛詩俄譯工作提供幫助的“中國的同志們”包括郭沫若、臧克家、何其芳、戈寶權、余冠英等人。

翻譯小組成員遇到了不少理解上的困難,“許多地方看不懂,只好請教(毛澤東)本人,有些地方甚至在作者解釋后,中國專家仍然認為可以有不同的詮釋”。比如大家對于“何時縛住蒼龍”中的“蒼龍”所指,有人認為指的是“日本侵略者”,有人認為指的是“蔣介石的軍隊”。翻譯小組向毛澤東本人尋求解釋,得到毛澤東的回答:“蒼龍是泛指敵人……無論說日本侵略者還是國民黨反動派,都沒錯。”盡管如此,較真的譯者們還是感到“這回答并沒有完全解決”他們的問題。

二是進入《毛澤東詩詞十八首》俄文版翻譯過程。同費德林一樣,艾德林、巴斯曼諾夫和戈盧別夫也都是專門研究和翻譯中國古代文學的漢學家。漢學家們責無旁貸地為不懂漢語的幾位詩人翻譯家提供了逐字稿,而后者則對這些逐字稿進行詩化處理。然而毛詩的含混性使負責把中文的意思直譯為俄語的漢學家譯者們也感到為難。他們深感毛詩“有許多地方詞義含糊,有許多虛擬和典故,作者常常采用比喻和象征性手法,以致對毛詩中的意境和形象常常會有不同的理解和解釋”。

蘇聯《文學報》1957年4月27日第一版刊登毛澤東的四首詞和毛澤東給“詩刊”編輯部的信

三是注釋譯文和跋文的完成。對翻譯項目進行嚴格監督的費德林主編在掌握譯文符合當局所要求的適當性的同時,還要以對中國古代文學、中國革命歷史、中國革命領袖毛澤東的了解,完成注釋譯文并撰寫評論性文章。除了前文對他資歷的說明外,他還有另外兩段鮮為人知的不平凡的經歷,對于理解毛澤東詩詞的背景和內涵有著深刻影響,尤其值得一提。

費德林曾跟毛澤東就中國文藝進行過長談。如在毛澤東前往蘇聯訪問的專列上,二人談到中國的文字和書法,談到詩歌創作,談到《易經》《詩經》《紅樓夢》《聊齋志異》,談到長沙,談到屈原、李白、杜甫、白居易等中國古典詩人和中國新詩應如何發展。他還為斯大林翻譯過毛澤東對紅軍“視死如歸”的“歸”字的解釋……

費德林還曾經過毛澤東批準,于1951年2月中旬上過井岡山。斯大林對毛澤東的《西江月·井岡山》很感興趣,很想知道中國紅軍的搖籃—井岡山到底是什么樣的環境,毛澤東寫《西江月·井岡山》的背景是怎樣的,為此他特別委派費德林到中國幫助翻譯《毛澤東選集》并實地考察井岡山。僅僅是騎馬去井岡山的路上費德林便肅然而起對井岡山的敬畏之心。過朱砂沖,陪同人員和費德林只能下馬步行通過一條只有一尺多寬懸于高崖深谷之側的奇陡險路。劉曉農在《第一個訪問井岡山的外國友人》一文中對費德林這樣描述:“他根本開步不得,只能扶著崖壁一步步地摸著走……下坡的石板路,就坐在地上一個臺階一個臺階地挪動,目光不敢往下看。”到井岡山后的幾天里,他執意吃了當年紅軍吃的那種“紅米飯南瓜湯”、睡了當年紅軍睡過的那種“稻草鋪”,還參觀多處革命遺址,與當地老百姓進行了非常多的交流。這使他感受到毛澤東當年領導井岡山斗爭的艱苦卓絕,加深了對毛澤東詩詞革命情感的理解和創作背景的體會,為他日后受命翻譯出版毛詩無意間補了一課。

四是“把譯本送達毛澤東”。在經過毛澤東本人的審核與同意后,俄文版《毛澤東詩詞十八首》才進入出版。

譯本中的意識形態與文化差異

最終,作為《真理報》出版社《火光》叢書第38本發行的《毛澤東詩詞十八首》俄譯本,以譯成俄文的毛澤東寫給臧克家的信為卷首(沒有前言),以費德林撰寫的12頁跋文為卷尾。正文每首譯作由標題、詩行、注釋三部分組成。譯者的名字安排在最后的出版信息頁統一標出。所譯的18首詩詞是按《詩刊》1957年創刊號刊載的毛澤東《舊體詩詞十八首》翻譯的,一些地方同毛詩定稿版本不同(如“一截留中國”當時還沒改為“一截還東國”)。由于《詩刊》所載的毛詩沒有標明創作時間,俄譯本《毛澤東詩詞十八首》自然也就沒能標出寫作年代。除《浣溪沙·和柳亞子先生》以詞牌名作標題外,其他詞作譯文的題目中都沒有出現詞牌,而是在注釋中寫出音譯和意譯的詞牌名。

費德林在跋文中肯定了中國革命的地位,高度贊揚了作者崇高的革命理想和飽滿的革命英雄主義精神,認為毛澤東詩詞內容豐富,具有高度的思想性和對偉大革命勝利的堅定信念。如“《長征》中的優美詩句尤其令人難忘。這首詩以巨大的表現力,講述了中國紅軍在最困難的條件下為爭取獨立和自由、解放全中國人民的大無畏精神和前所未有的英雄氣概……”

翻譯小組的譯者們大都不講求再現原作的形式,也不注意譯作本身的形式。阿理克院士曾在20世紀20年代提出過中國古詩的翻譯方法和原則,即以俄語音步對應漢語音節,自此,蘇聯漢學界在譯詩實踐中對再現漢詩形式總是有所追求。而1957年譯本的譯文中,無論是詩節、詩行的劃分,還是詩句中的詞數,在很大程度上都沒有與原作對應。如上、下闋各十三句、十二句的《沁園春·長沙》,在馬爾夏克的譯作中包含六行、十行和二行詩各一節,四行詩兩節上、下闋各三句的《浣溪沙·和柳亞子先生》被處理為三行、四行、一行詩各一節;戈盧別夫把《七律·贈柳亞子先生》的八詩句譯為十七行詩,把上、下闋各四句的《菩薩蠻·大柏地》譯為十六行詩;蘇爾科夫的六首譯作都不分詩節;艾德林將上、下闋各十句的《念奴嬌·昆侖》譯為十一行詩和十二行詩;上、下闋各五句的《浪淘沙·北戴河》被巴斯曼諾夫譯為兩節二行詩,兩節四行詩,等等。

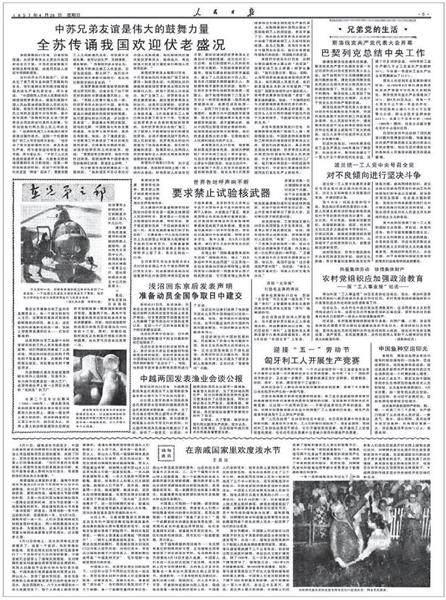

《人民日報》1957年4月28日第五版發布蘇聯“文學報”發表毛澤東詩詞的相關消息

然而,有三首詞的譯文跟其他譯文截然不同,這就是《十六字令三首》。由于形式原則在標題中既已設定,因此翻譯中對形式問題的處理幾乎是無法回避的。阿謝耶夫完美地實現了俄語單詞數量和漢字數量間的對應,使三個詩節都各包含正好16個詞,俄譯標題為《十六個詞的詩三首》。原作中,三首詞的一、二、四句都押言前韻,第三句則不押韻。而阿謝耶夫不但實現了三段詩節中一、二、四句共押重音在倒數第二音節的雙音節韻腳“-óры”,甚至通過易位構詞法制造了一種不嚴格的、完全是現代式的諧音,使三首原詞中互不押韻的第三句相押(взгляни — вздыбленный — вниз)。阿謝耶夫的譯文在毛詩的所有翻譯中獨樹一幟。

考慮到俄漢語言、俄漢詩歌和中蘇文化的差異,以及蘇聯讀者的閱讀習慣和接受程度,毛澤東詩詞的俄譯中帶有一定的俄蘇詩歌的表達特點。如加入了俄語詩歌中典型的修飾語、明喻、隱喻和擬人等—“看鷹高翔,如箭向天穹,//魚游淺水,如影般掠過。”(鷹擊長空,魚翔淺底。—《沁園春·長沙》)“頂峰刺入了天藍色的目光。”(刺破青天鍔未殘。—《十六字令三首》)“猛烈的西風。//晨月和霜。//黎明的雁鳴。//晨月和霜。//黎明的馬蹄聲和喇叭響。”(西風烈,長空雁叫霜晨月。霜晨月,馬蹄聲碎,喇叭聲咽。—《憶秦娥·婁山關》)中由名詞短語構成的詩句讓人聯想到費特抒情詩的手法;對應著“文采”的“高尚志向的火焰”正是俄蘇高雅詩歌的刻板表達;對應著“離天三尺三”(《十六字令三首》)的含義正相反的“將手伸向藍色的廣袤之中”則有著鮮明的蘇聯詩歌的特色印記。譯文中也多了不少原文中沒有的詞句,如,“悵寥廓”被譯為“看見眼前繽紛的遼闊世界//正在黑暗的某處消失”;“江山如此多嬌”句前加入了“在漫長的歲月里,從古人到我們—”等等。這些處理或為了作為一種“補充性解釋”,或為了符合蘇聯讀者的認知框架而出現,使高度壓縮、充滿省略的詩句的明確性得到加強,但同時也使詩句的含混多義性被消除,形象被簡化。

艾德林版《沁園春·雪》和《念奴嬌·昆侖》的特點

值得注意的是,1957年4月27日蘇聯《文學報》曾先刊載出了費德林的毛詩翻譯小組所譯的四首毛詩,分別為《西江月·井岡山》(蘇爾科夫譯),《如夢令·元旦》(蘇爾科夫譯),《念奴嬌·昆侖》(馬爾夏克譯)和《沁園春·雪》(阿謝耶夫譯)。而《念奴嬌·昆侖》和《沁園春·雪》這兩首詞在最終的俄譯本中選用的是艾德林的譯文。就這兩首詞而言,艾德林的譯文沒有韻腳,相比于阿謝耶夫和馬爾夏克的版本,雖然在聲音表現力上暗淡很多,但卻更為準確。

對于《念奴嬌·昆侖》,僅選三處為例:未采用的馬爾夏克版本將意為“看盡世間春秋、社會盛衰”的“閱盡人間春色”譯成“老人不想看春天”;將意為“漫天大雪紛飛”的“飛起玉龍三百萬”譯成“他籠罩在自己白色的帷幕中”;將意為“現在讓我來說說這昆侖”的“如今我謂昆侖”譯成“我命令昆侖”。而被采用的艾德林版本則依序分別譯為“從那里看著人間的生活”,“用白雪覆蓋了天空”,“現在我對他說,昆侖”,顯然翻譯得優于未被采用稿,比較貼意。

阿謝耶夫版本的《沁園春·雪》中,“北國風光”被漏譯,“山舞銀蛇”成了冰封的黃河“像閃著光芒的蛇一樣”,弄錯了對象,“欲與天公試比高”被譯為“山峰高聳入云”,“須晴日”被譯為“在一個晴朗的日子”。這些在艾德林的譯本中都得到了糾正或改進。在表達方式和語氣上,艾德林的譯文也較為貼合原詞,如“俱往矣”,阿譯為“所有的往事都隱沒在世紀之山的后面”,艾譯為“都過去了”;“還看今朝”,阿譯為“他被在今朝看到”,艾譯為“需得看當今!”

兩位詩人翻譯家的譯作,尤其是阿謝耶夫的譯作,在節奏、韻律和詩意上占有明顯優勢。艾德林則在對于漢語表達風格和原詩格調的把握上較另兩位詩人翻譯家更勝一籌。在這里,漢學家譯者能直接讀懂原作顯然起到了重要作用,而該翻譯項目的性質決定了對艾譯最終的采用。

結語

1957年,以中蘇兩國聯合翻譯的《毛澤東詩詞十八首》俄譯本作為毛澤東詩詞最早的外文譯本有著標志性的歷史意義。但是,由于兩國的文化差異,使這一譯本不可避免地存在著一些理解上的問題和風格上的偏差,同時也顯露出,對于毛澤東的詩學創新,譯者們缺少深入的認識和研究。毛體詩自成一派的新舊結合的特點,毛澤東詩學意象的創新和與傳統的結合方式的創新,無論是在《毛澤東詩詞十八首》的譯文中,還是在注釋與跋文中,都沒有得到展現或說明。

俄文版《毛澤東詩詞十八首》與同年出版的由兩國科學院合作翻譯的《中國詩選》四卷俄譯本共同標志著中蘇文化交流的新里程碑。在其后的半個多世紀都未再有新的毛詩俄文單行本出版,毛詩俄譯因不是中國對外譯介工作的重點也始終沒有中國官方單行譯本的出現。作為毛詩流傳于蘇俄的主要譯本,1957年譯本影響了蘇俄人民對毛澤東形象的認識,其中蘊含的大量中國革命歷史信息與革命精神影響了蘇俄人民對中國革命文化的認識。該俄譯版本衍生出多種蘇聯其他加盟共和國語種的毛詩譯本,為蘇聯研究毛澤東思想提供了資料,蘇聯時期對毛詩的研究與評價也主要建立在該譯本之上。1957年《毛澤東詩詞十八首》俄譯本成為毛詩在蘇俄影響最大、最長久的譯本。

(責任編輯?崔立仁)

[本文是2018年度國家社會科學基金重大項目“俄羅斯版《中國通史》翻譯與研究”(18ZDA182)成果]