物與圖:觀念性表達中的繪畫表現力

吳永強

李卓

四川省美協會員。1989年就讀于四川美術學院附中,1994年以全川專業第一的成績考入四川美術學院,2003年至今任教于四川師范大學美術學院。在校期間的習作素描《大衛》收錄于全國高校優秀素描叢書,長期堅持油畫寫生和創作,完成了大量藝術作品。曾多次舉辦個人油畫展覽,多幅作品參加省級、市級展覽。2012年10月油畫《觀自在》 榮獲“藝術成都”一等獎;2013年成都藝術當代著名畫家作品展榮獲一等獎;2015年油畫《飛翔夢》榮獲“文理杯·首屆四川省青年油畫作品展”創作一等獎;2018年榮獲“山川蜀韻·文理杯”四川省第二屆青年油畫作品展”創作金獎;2010——2018年《神曲》《弦音》《梵音》《自覺自在》《敦煌系列之散花》等油畫作品參加嘉德拍賣并被專業機構和個人收藏。

法國現代畫家巴爾蒂斯(Balthus,1908-2001)說:“藝術首先是一種匠人的手藝,藝術是從這里出發的,雖說藝術不僅是技藝,可是光靠發明不行。我甚至很羨慕19世紀那些平庸的畫家,他們都有一手好手藝,在這方面要比我們這個世紀的大師都強。”由于有當代藝術輿論的加持,對于這個說法,人們當然能翻撿出各種理由來加以反駁,可是我卻頗以其說為然,這也是我對李卓的作品抱有好感的首要原因。在其早年求學生涯中,李卓便以全四川專業第一名的成績考入四川美術學院,那是他在川美附中連續學習了5年之后。提到這一點,飽受當代藝術輿論熏陶的人們也許會嗤之以鼻,就算不覺得這是一件壞事,也多半不會覺得是什么好事。可是,照我看來,這至少可以證明李卓是一位有童子功的畫家。正是童子功,幫助他練就了一副好手藝,也誘發出了他的藝術悟性。那是在腦與心、心與手之間協調共生、暢快傳遞的一種悟性,就如歌手必須具備的音準一樣。

在當代藝術的輿論氛圍下,人們已經習慣于接受某些以“理論”為掩護的文字游戲。這漸漸地影響了創作者的自我認同。例如,“畫家”這個稱謂就在一部分畫家中間引起了自卑,他們一旦聽見有人稱呼自己為畫家,就要連忙辯解說:“我不是畫家,我是藝術家!”好像畫家并不在藝術家之列了。這樣,他們就不得不一邊畫著畫,一邊被迫去搞裝置、影像或行為藝術之類的東西,而不管自己是否在行,精力是否有限。其結果是,搞藝術成了一件只為輿論負責的差事,成了一種不需要內心確認而只為滿足某種定義的角色扮演;搞展覽也不再是為了提供給人觀看作品的機會,而是為了渲染氣氛,營造劇場性效果,以迎合人們早已準備好的那一套關于當代藝術的說辭。可是,就在許多畫家為之絞盡腦汁、苦不堪言時,李卓始終專心畫畫,并樂于讓人一直稱自己為畫家。

李卓嘗試過多種主題和多種畫法來畫畫。過去,他最成規模的作品要算《之間》系列。在這個系列中,李卓不斷以形形色色人物的擠壓、堆疊、糾纏構成群像,以此指向人與人之間的失距狀態,反映了人類個體因勢單力薄而從眾、因心智脆弱而求同的在世狀態,因而體現出人類學的洞察力。不過,李卓并沒有因此將歷史感排斥在畫面之外,而是以結實的造型和日歷般的細節給予了它們以當代社會“在場”的情境性,這是因為,當人們紛紛被趕進了車間、寫字樓和單元房過后,人與人的“失距”不是減緩了,而反倒因資源的奇缺和機會的不均變得更加嚴重了,以至于近幾年誕生出一個切膚之詞叫做“內卷”。在連續不斷的創作中,李卓倒是把他的作畫過程演化成了其自我人生和藝術的一個反喻,讓自己和眾人之間空出了可容伸縮的間距。可是,針對更多人的失距,他就無能為力了,因為他深知,藝術只能揭示問題而無法解決問題。

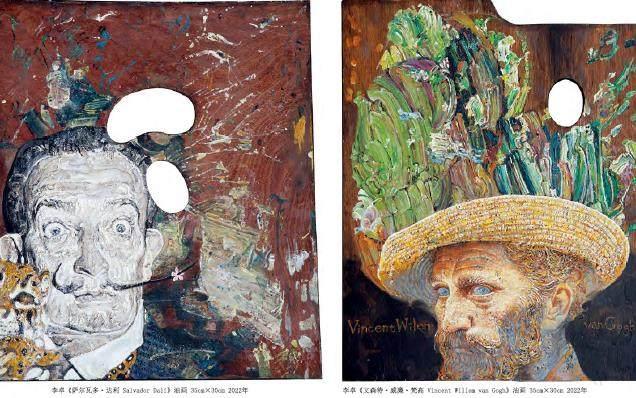

也許是懷著若干無奈,近些年來,李卓逐漸將眼光從社會觀察收回到了藝術史觀察,開始進入了另一個創作系列。其《調色板上的大師》系列,是距今為止李卓已經收集的歐美近現代美術史上七十多位藝術家的兩百塊調色板,該系列的作品,便是他對其中三十多位畫家的調色板進行演繹的結果。其中涉及從浪漫主義、現實主義到印象派、后印象派及其后的各現代主義時期的名家,例如科羅、德拉克洛瓦、庫爾貝、馬奈、莫奈、畢沙羅、德加、雷諾阿、修拉、塞尚、高更、梵高、蒙克、圖盧茲·勞特累克、畢加索、馬蒂斯、莫迪里阿尼、康定斯基、蒙德里安、達利、賈科梅蒂、弗里達·卡羅、莫蘭迪、弗洛伊德等等。

李卓分了好幾個步驟來對待這些調色板。首先,他利用手工制作來再現其物質存在。此時,他采取了研究的態度,盡其所能地在材質、規格和形態上恢復調色板們當年的樣子。例如,他觀察到莫奈的調色板把一條弧形邊鋸成了直形,他據此分析出,這是畫家為了在畫箱里裝調色板以方便外出寫生的權宜之計。為了反映這個細節,他依樣對調色板做了鋸裁。在完成調色板制作后,第二步是對其殘留的顏料進行模擬再現。在這個階段,李卓采用寫生手法,不是堆砌顏料,而是把調色板上的殘留物當作靜物來描繪。第三步,在這些畫出的色層上,他開始繪制調色板主人的肖像。它們是通過研究不同藝術家的生平史料,追蹤藝術家在藝術和生活發生交集的最敏感時刻捕捉到的,而且每位大師并不限于一幅。例如梵高,就有其在阿爾勒時期、第二次進入精神病院和自殺前三個不同時期的調色板及對應于其當時處境的肖像。

在這個系列中,李卓出色地發揮了其高度的藝術悟性和繪畫處理能力。他以實物和圖像為藍本,生動地再現了大師們調色板上的殘留顏料和大師本人的肖像。在這兩者的關系上,它們或以前者為結構框架,讓后者服從于前者的整體關系;或者利用形體輪廓和顏色反差,讓人物肖像與調色板上的色跡組合成拼貼。有時,還利用明暗對比來分開陰陽,為回眸歷史的折光賦予了表征。圍繞不同的調色板及主人公,畫家巧變色彩、筆觸和肌理,以豐富的技巧來對接大師的繪畫語言,以此留住了他們彼時鮮活的在場感。畫中用筆靈動自如,視覺語言變化多端,不僅每幅畫自成整體,整個系列也貫穿了統一的旋律。

可是,如果我們僅僅把《調色板上的大師》系列理解為一種繪畫性成果,卻不足以反映其全部意義。事實上,該系列有著明顯的觀念性意象。首先,它針對現代藝術史展開,呈現了一個資料收集、圖文研究、歷史原境再現和藝術重構的連續過程。依靠這個過程,畫家希望能夠重走大師之路,解碼藝術作品的生成基因,并捕捉到大師生活與藝術交集的關鍵節點,為重新詮釋現代藝術史提供新的可能性。其次,該系列實現了調色板的功能改變,將其從繪畫工具轉化成了藝術媒介,并誘發出了其自身蘊藏的歷史信息。另外,該系列以對大師調色板的模擬制作、對調色板上殘留顏料和色層的寫生再現,以及對大師肖像的塑造,動態地構成了一個充滿行為藝術色彩、包含著豐富信息的作品。其過程化、動態性意義超出了最終畫面的靜態呈現。最后,系列中的許多作品巧妙地結合了大師的生平文字和與大師肖像對應在場的畫面復制品,形成了實物與圖像、圖像與文字、圖像與圖像的多重互文性結構,故又能通過展陳結構的轉化顯現出當代藝術的空間特征。這一切都同時說明,到本系列中,繪畫表現力不再是畫家唯一依靠的對象了,他正在朝著觀念性表達拓進。只不過這是建立在繪畫性前提下的觀念性表達,繪畫的審美表現力并沒有被放棄。