中國海洋國防旅游形象解析及其傳播模式

王新越,郭利貞

(中國海洋大學 a.管理學院;b.海洋發展研究院,山東 青島 266100)

從黨的十九大報告提出“加快建設海洋強國”到“藍色信念”,再到“十四五”規劃明確指出要“強化全民國防教育”,二十大報告進一步強調開創“國防現代化”新局面,海洋國防教育逐漸成為國家發展的關鍵領域。海洋國防旅游作為推動海洋國防教育實現社會普及的重要途徑,得益于其突出的經濟貢獻功能、積極的社會帶動效應和顯著的文化美育價值,近年來呈現持續升溫的發展態勢。國防教育是國防建設的重要組成部分,中國國土幅員遼闊,海岸線綿長,近些年來海洋領域的國防建設挑戰日益凸顯。因此,明晰中國海洋國防旅游形象及其傳播模式,加快推動海洋國防旅游深入發展,對于推進國防教育現代化,增強全民的民族自信心、國家認同感及凝聚力,培養國民的愛國熱情與社會責任感具有重要的理論與現實意義。

海洋國防旅游兼具海洋旅游和國防旅游雙重特征,海洋性、政治性和文化性較為顯著。海洋旅游研究重點集中在資源開發與價值評估(王大悟,2005;肖建紅 等,2021)、產品優化(周國忠,2006)、產業化發展(馬立強,2015)、利益相關者管理及生態環境保護(Henderson, 2019)等方面,力求實現海洋旅游的可持續發展。目前學界尚未明確國防旅游的內涵,但國家認同感作為國防教育的核心,依托于文旅融合背景下遺產旅游(Park,2010)、紅色旅游(劉潤佳 等,2021)、軍事旅游(孫天勝 等,2010)、邊境旅游(Sofield, 2006;高飛 等,2019)等專項旅游的飛速發展,相關研究已取得一定的成果:外在表征上,網絡空間的多維生產特征要求管理者必須重視供給側改革以獲得價值傳播的話語權(孫佼佼 等,2021),進而作用于旅游者價值觀和認同感的塑造,同時高質量景區形象與社會文化的良性配合是促進國家認同產生的關鍵要素(張圓剛 等,2021);內在邏輯上,已有研究指出,置身于特定情境中的旅游者通過內外部個體情感與文化因素的交互作用,能促進其形成積極國家認同意識(徐翠蓉 等,2020),軍事旅游和邊境旅游相關資源的文化性特征能對旅游者的國家身份認同感起進一步的強化作用。因此,“國防”的社會教育功能、“文化”的情感連接價值和“旅游”的大眾普及優勢成為剖析國防旅游的重要切入點。綜上,本文將海洋國防旅游界定為以國家海防建設相關的紀念地、標志物為載體,以其所承載的海防歷史和愛國精神為內涵,以愛國主義教育、思想政治教育和綜合素質鍛煉為手段,以增強旅游者的國家認同感、社會責任感和民族自信心為目的,組織接待旅游者開展緬懷學習、參觀游覽的主題性旅游活動。

自20 世紀90 年代Hunt(1975)提出旅游目的地形象概念以來,學界對于旅游目的地形象結構的研究主要集中在2 個方向:一是從供需主體出發,將旅游目的地形象劃分為投射形象和感知形象(Gallarza et al., 2002;王媛 等,2014);二是從整體結構出發,構建出包括認知形象、情感形象和總體形象三大維度的結構模型(Dimitrios et al., 2017;李勇 等,2021)。現有關于目的地形象構建的研究成果較為豐富,多傾向于從游客的角度出發,將網絡文本、調查問卷、地理標記照片等作為樣本數據進行感知形象構建(范夢余 等,2020;雷雅欽 等,2021),并指出輕松互動式文化體驗在感知形象塑造過程中發揮重要作用(林玉蝦 等,2019)。雖然也有學者對投射形象進行分析,并借助視覺表征將二者進行差異性對比研究(張高軍 等,2020),但數據來源多以政府宣傳為主,所獲取的旅游信息在專業性、獨特性和完整性等方面存在一定不足。形象傳播作為旅游形象塑造的關鍵一環,對要素的加工、宣傳、解讀與反饋能推動旅游形象不斷完善發展。隨著旅游形象研究逐漸深化,對其背后驅動機制的探析為旅游形象傳播模式的挖掘提供了重要抓手(耿爽 等,2022)。霍爾編碼解碼理論作為闡釋主義傳播學的重要理論,被廣泛應用于新聞與傳播領域,對于社會文本話語的傳播研究具有重要價值(黃典林,2016),成為推動旅游形象傳播的重要引擎。旅游作為大眾化的社會經濟活動,一方面,高度語境化的信息表達對其形象的構建提出了更高的要求,另一方面,旅游背后文化性內容的生產與傳播深受各種形式的知識體系的影響,其投射形象與感知形象在很大程度上同理論中的編碼與解碼過程相契合。

通過梳理相關文獻發現,海洋旅游、國防旅游、旅游形象等領域研究成果日益豐富,但海洋國防旅游的專題探討仍較為欠缺,跨學科視角下的旅游形象傳播模式研究亟待開展,定性與定量相結合的混合方法在旅游形象傳播中的應用仍需進一步完善。同時,就實踐層面而言,海洋國防旅游對于推動全民國防教育、提升國民海洋意識具有重要價值,然而目前中國海洋國防旅游地區發展不平衡不充分問題較為突出,現有研究難以科學指導新時代海洋國防旅游的高質量發展。鑒于此,本文在對中國海洋國防旅游景區進行遴選的基礎上,以所選典型景區的游客網絡游記和官方網站信息為原始數據,運用內容分析法分區域研究中國海洋國防旅游形象,在Jaccard距離得分的基礎上,通過霍爾編碼解碼理論對投射形象和感知形象的傳播模式進行分析,以期科學指導其形象優化和精準營銷,同時進一步增強旅游者國家認同、推進海洋國防教育建設深入發展。

1 研究區概況與數據來源

參考鄧祥征等(2021)的研究,從發展地理學視角出發,將研究區域細分為北部沿海地區(北京、天津、河北、山東)、東部沿海地區(上海、江蘇、浙江)與南部沿海地區(福建、廣東、海南)。同時,基于界定的海洋國防旅游內涵,通過梳理中國國家國防教育示范基地、全國愛國主義教育示范基地和全國中小學生研學實踐教育基地等相關資源,得到擁有景區官方網站且經營狀況良好、已開展海洋國防旅游相關活動的景區共計16個,其中北部沿海地區7 個、東部沿海地區3 個、南部沿海地區5 個、內陸地區1 個。受區位優勢、歷史積淀等要素影響,沿海地區為中國海洋國防旅游開展的核心區域,因此,選取位于沿海地區10 省市的15個典型景區作為研究樣本(表1)。

表1 中國主要海洋國防旅游景區Table 1 Main marine national defense tourism attractions of China

網絡文本數據作為大數據的重要呈現形式之一,其在內容上的豐富性、表達上的真實性等特點對于景區整體形象的塑造具有重要參考價值。以沿海地區15個海洋國防旅游景區官方旅游網站①各景區官方網址:http://www.jb.mil.cn/;http://www.customsmuseum.cn/;http://www.dagukou.net/;http://www.binhaipark.cn/;http://scb-museum.com/;http://www.jiawuzhanzheng.cn/;http://www.hjbwg.com/;http://www.hjdsd.com/;https://ogb.edu.sh.cn/;https://www.shmmc.com.cn/;http://lzxjng.com/;http://www.mtybwg.org.cn/;http://www.qzhjg.cn/;https://www.ypzz.cn/;http://www.nanhaimuseum.org/;http://www.zhongshanwarship.org.cn/和相關游客游記中的網絡文本為樣本數據,其中官方旅游數據從各景區官方網站中獲得,提取與海洋國防旅游形象的相關文字共616 398 字,游客游記則以15個景區名稱為關鍵詞,在馬蜂窩②https://www.mafengwo.cn/、攜程網③https://www.ctrip.com/、窮游網④https://www.qyer.com/的游記板塊進行檢索,剔除僅包含圖片、廣告宣傳式等干擾項游記,共獲取游記446篇,其中北部沿海地區236篇,東部沿海地區87篇,南部沿海地區123篇。

2 研究方法與相關理論

2.1 內容分析法

內容分析法是一種將大量文本進行簡化、壓縮與歸類的系統的觀察性研究方法,主要通過編碼與詞頻分析2個單元對文本信息特征進行識別(蔡禮彬 等,2019)。將官方帶有明顯非旅游意義的文本、游客明顯粘貼的介紹性內容和與海洋國防旅游無關的數據予以刪除,對處理過的文本進行編碼構建,形成海洋國防旅游形象體系,從而進行社會語義網絡、形象深刻度分析。

2.2 Jaccard距離得分

Jaccard距離得分用于衡量樣本集聚類結果之間的相似性和差異性,目前多應用于生物科學和計算機科學領域,歸一化的重要屬性使得Jaccard距離得分不依賴于聚類的規模(Park et al., 2017),因此,在結合編碼體系進行形象深刻度分析的基礎上,將所得到的數據結果用于評估投射形象與感知形象二者之間的差異具有充分的可行性。Jaccard距離得分的取值范圍為0~1,得分越高,投射形象與感知形象之間的差異性越大。

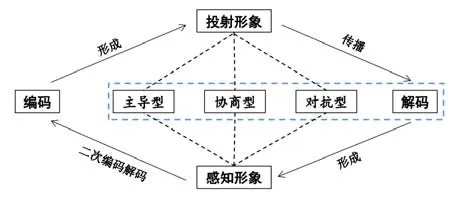

2.3 霍爾編碼解碼理論

霍爾編碼解碼理論認為,話語的傳播是一種高度符號化的人類活動,不同社會結構差異影響下的編碼者和解碼者有意無意地將自身利益訴求融入到傳播與接收過程中,促進自身利益的實現(陳力丹等,2014),導致編碼與解碼接合過程中的非對稱性問題,即3種信息解碼方式——主導型模式、協商型模式和對抗型模式。其中,主導型模式指信息在傳播過程中不存在失真現象,解碼者完全按照編碼的意義進行信息解讀;協商型模式混合著對主導信息的適應性和對抗性因素,承認占統治地位的信息表達,但在具體操作層面又具有自己的程序和解讀理念;對抗型模式則是指解碼者將接收到的信息按照完全相反的代碼參照體系進行解讀,對編碼者的傳播意圖進行抵制(章輝,2012)。

在對清洗后的文本數據進行編碼形成節點體系的基礎上,運用社會語義網絡分析和形象深刻度分析,對海洋國防旅游投射形象與感知形象的關鍵要素進行識別,并借助形象深刻度分析中編碼體系下的高頻詞統計,結合Jaccard距離得分,進一步量化探究各區域投射—感知形象的內部差異,從而為霍爾編碼解碼理論下的傳播模式分析提供科學數據支撐。

3 結果分析

3.1 內容編碼分析

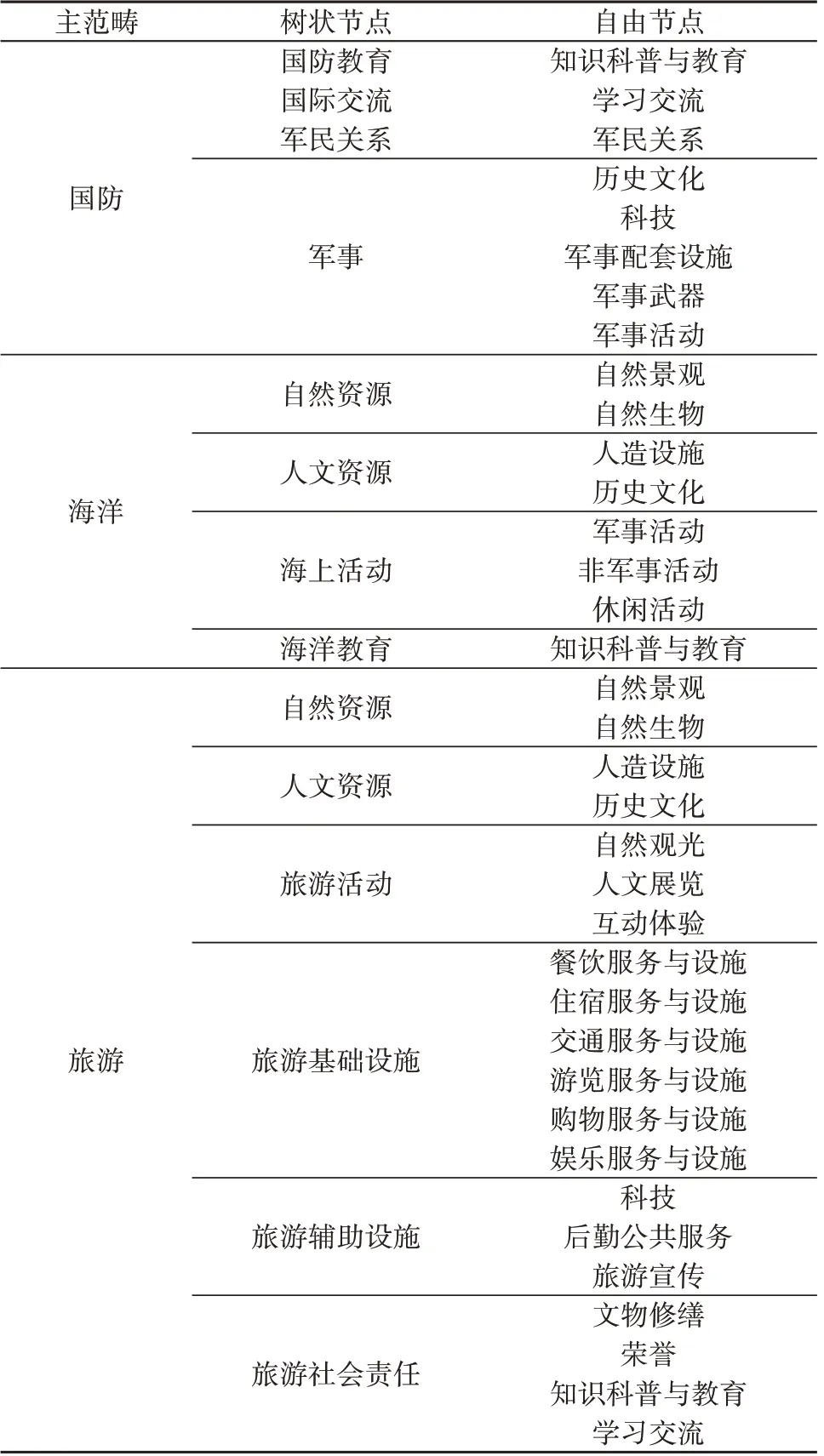

根據文本內容編碼形成自由節點26個,將自由節點進行歸納分類,形成12個樹狀節點(表2),根據研究目的,提出“國防”“海洋”“旅游”三大主范疇,并將樹狀節點整合到三大主范疇中。由于主范疇之間存在一定的交叉聯系,因此規定1個自由節點最多可納入3個不同的樹狀節點且從屬于不同的主范疇。

表2 編碼及其節點含義Table 2 Encoding and its node meaning

3.2 區域性海洋國防旅游形象解析

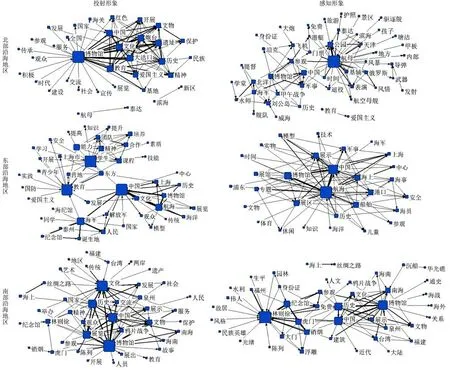

根據認知理論,旅游者會用大量的筆墨對印象深刻的內容要素進行描寫。利用ROST CM6軟件對所獲得的文本資料進行處理與分析,基于結果對區域性海洋國防旅游形象進行社會語義網絡分析(圖1),其中要素之間連線粗細代表其相關性強弱,要素節點大小表征其在網絡中的重要性,并結合編碼進行形象深刻度分析。

圖1 中國海洋國防旅游社會語義網絡關系Fig.1 The social semantic network of marine national defense tourism in China

3.2.1 社會語義網絡分析 總體上,中國海洋國防旅游的官方投射形象社會語義網絡呈現多核心、多邊緣的特征,中心網絡分布相對較為集中,核心節點與次核心節點之間聯系密切。其中,北部沿海地區形成以“博物館”為核心的投射形象,突出強調軍事文化類旅游資源的教育意義,愛國主義精神的培養成為該區域投射形象的重點;東部沿海地區的投射形象呈現明顯的多核心發展,形成“中國”“海軍”“教育”“學生”“航海”等多個核心節點,各景區內部特色顯著,海洋國防旅游呈現地區專業化和多樣化發展;南部沿海地區的投射形象整體以“博物館”“文化”雙核心為主導,重視通過展覽對歷史文物進行呈現,進而激發旅游者的國家認同感和民族自信心。

中國海洋國防旅游的游客感知形象社會語義網絡呈現少核心、多邊緣的特征,核心節點與邊緣節點差異相對較小,核心節點內容的游客偏好指向性更加鮮明。具體而言,北部沿海地區的感知形象以“航母”為核心,圍繞濱海航母主題公園這一景區展開,與游客數量成正比,反映該地區海洋國防旅游游客的偏好;東部沿海地區則形成以“航海”為核心的感知形象,游客重視通過博物館舉辦的相關展覽活動獲取信息,與該地區的投射形象相比,游客感知到的直接教育意義有所減弱;受資源類型影響,南部沿海地區的感知形象以“博物館”“林則徐”為雙核心,借助博物館、紀念館開展的相關歷史文化活動,強化游客對國家統一、民族復興、文化繁榮的感知印象。

3.2.2 形象深刻度分析 將高頻詞與編碼體系進行結合,選取高頻詞前100的詞匯,借助詞頻統計探究官方和游客對海洋國防旅游的認知深刻度,對各地區海洋國防旅游形象進行剖析,結果發現:

中國海洋國防旅游投射形象整體上以旅游為主,但不同地區的旅游要素、海洋與國防范疇的認知深刻度存在一定差異。其中,北部沿海地區的人文資源、基礎設施和社會責任占據相當大的比重,軍事人文資源的教育意義得到重點刻畫。東部沿海地區對海洋范疇的關注程度略有提高,教育成為其投射形象的主要內容,重視通過教學、實踐、訓練等方式推動知識、意識、能力等綜合素質的提升,并加強對文物征集、創新等旅游后勤服務工作的關注。在南部沿海地區,教育仍是其投射形象的焦點,更加重視對家庭教育、民族認同感、國家歸屬感的挖掘與鞏固,旅游基礎設施維度上以“展廳”“講解”等游覽基礎設施與服務為主。

中國海洋國防旅游感知形象整體以旅游為主,游客對人文資源、基礎設施、旅游活動等互動體驗類旅游要素的感知更為強烈,同時各地區的感知形象略有差異。北部沿海地區感知形象在人文資源維度上多以軍事資源為主,在基礎設施維度上重點圍繞交通和游覽相關基礎設施展開;而東部沿海地區在對旅游基礎設施給予關注的同時,對航海等非軍事活動也進行了重點描繪,“體驗”“互動”等高頻詞匯表明游客對交互體驗式旅游活動的感知較為深刻;南部沿海地區在強調軍事類和歷史人物類文化資源的基礎上,加強對瓷器、宗教等藝術文化類資源的感知,同時游客對于該地區自然資源中的生態關注度較為強烈,對外交流等國際化認知特征顯著。

3.3 中國海洋國防旅游形象傳播模式

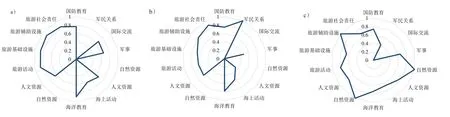

3.3.1 Jaccard 距離得分 借助Jaccard 距離得分,將不同節點上的投射-感知形象差異進行量化,從而更好地解讀二者之間的內部差異。由圖2知,北部沿海地區投射形象與感知形象的差異性比較突出,除軍民關系與自然資源2個節點外,其余節點的Jaccard距離得分均在0.6以上,旅游范疇內的形象差異性尤為顯著。東部沿海地區海洋國防旅游在國際交流、軍事、自然資源、人文資源和海上活動節點上的投射-感知形象差異較小,同時得益于多沉浸式體驗的旅游活動設計,游客認知更為全面深刻,因此該地區旅游范疇內的Jaccard 距離得分最小,傳播效果最好。南部沿海地區在國防教育、海洋教育、旅游社會責任等包含教育意義的節點上Jaccard距離得分均低于另外2個地區,教育針對性效果更加理想。此外,在自然資源、旅游輔助設施節點上的Jaccard距離得分為1,表明該地區的投射形象與感知形象在此節點上存在較大偏差。

圖2 投射-感知形象Jaccard距離得分(a.北部沿海地區;b.東部沿海地區;c.南部沿海地區)Fig.2 Jaccard distance score for the projecting-perceiving image (a.the northern coastal region;b.the eastern coastal region; c.the southern coastal region)

3.3.2 主要傳播模式 霍爾編碼解碼理論的意義之一在于將傳播學、大眾文化與意識形態相連接(王婷,2017),海洋國防旅游作為融合文化資源要素、促進國家認同實現的重要途徑,其形象的傳播機理大致可分為2個階段(圖3):階段一為“一次編碼解碼”,即開發者在將景區資源信息進行充分解讀的基礎上,結合景區定位和市場需求進行資源要素整合,編碼形成旅游產品和旅游服務,并通過文字、影像等顯性符號將其展示為投射形象,借助渠道進行傳播,游客基于自身知識體系、體驗方式等的不同,對獲取到的信息產生差異化解讀,從而形成各自的感知形象和不同的解碼立場;階段二為“二次編碼解碼”,是在階段一的基礎上向前延伸,通過反饋機制對游客評論進行解碼釋義,一方面監測投射形象的傳播效果,另一方面改進編碼內容和結構體系,推進景區管理和服務的完善,進一步提升景區投射形象。結合形象深刻度與Jaccard距離得分,運用霍爾編碼解碼理論對中國海洋國防旅游形象進行解讀,可以發現其在傳播過程中主要存在主導型和協商型2種模式。

圖3 基于霍爾編碼解碼理論的旅游形象傳播機理Fig.3 The mechanism of tourism image communication based on Stuart Hall's encoding and decoding theory

1)主導型模式 主導型模式指解碼者幾乎能夠完全解讀編碼者所編碼傳遞的意義并且十分認同。就整體而言,中國海洋國防旅游的主導型模式主要體現在國家認同方面,并通過具體的文化資源、教育活動加以呈現。具體到各個地區,北部沿海地區的投射和感知形象都對當地的人文資源、旅游基礎設施和社會教育進行著重強調,且二者在軍事節點上的Jaccard得分較小,軍事形象的編碼與解碼效果較為契合;東部沿海地區則是在人文資源和旅游基礎設施的基礎上,增加了對航海和軍事的刻畫,且海洋和旅游范疇內的綜合得分較低,存在顯著的主導型模式;南部沿海地區的投射形象和感知形象同樣將人文資源、旅游基礎設施和教育作為重點,同時國際交流與教育意義相關節點得分低于其他地區,在凸顯國際化的同時,愛國教育的傳播作用效果更為強烈。

究其原因,主要包括3個方面:①文化歷史根源相同,由于所采集到的文本內容皆由中國經營者和游客撰寫,相同的文化歷史根源推動不同主體之間國家認同的形成,產生共同立場;②受官方投射形象傳播方式的影響,官方將相關文化資源進行編碼,并通過設計相關活動開展對外傳播,在迎合目標市場游客偏好的同時也促進教育功能的實現;③受游客出游動機的影響,區別于傳統觀光式旅游活動,海洋國防旅游游客出游的文化教育動機更為強烈,涉及到能力培養、開拓眼界、學習歷史、豐富精神等,并作用于其感知形象的形成,最終與官方投射形象相契合。

2)協商型模式 協商型模式指解碼者對于編碼者的根本立場是理解的,但由于二者之間符碼體系并非完全相同,因此編碼的信息只能部分被解碼者所認同,產生“傳播效果溝”。結合具體的海洋國防旅游形象,各地區整體Jaccard距離得分的平均值均高于0.7,整體差異性明顯,呈現協商型模式特征:官方投射形象內容更為全面,重視整體形象的呈現,而游客感知形象更側重于旅游,形象更為微觀具體,在精神導向與投射形象保持一致的基礎上,偏好于具體旅游活動的主觀印象闡述,并對旅游活動中的服務性問題提出個人的不滿和意見。

產生立場差異的原因在于:①由于不同主體的目的差異性與感知敏感度不同,官方作為投射形象的主體,其目的在于吸引旅游者的同時打造負責任的社會形象,因此投射形象相對更為宏觀全面,感知敏感度和時效性較強,而游客更多是結合自身實際體驗進行感知形象的構建,且作為其形象構建數據來源的游客游記具有一定的時間滯后性,因而感知敏感度相對較低;②理念構建與實際操作在編碼解碼進行過程中所產生的偏差。這主要是由于官方在進行編碼時將完善的基礎設施理念進行傳達,但在實際操作過程未能將理想化的基礎設施編碼理念進行還原,再加上編碼過程中可能未考慮到游客的某些需求,造成游客在解碼時所感知到的對象有所不同,最終造成形象上的差異;③受各地區地理位置及資源差異的作用,使得旅游范疇內感知形象與投射形象的差異更為明顯,如北部沿海地區依托相關資源開設主題公園,游客的互動性體驗更強,因此游客所感知到的教育意義不如以博物館為主要資源類型的南部沿海地區強烈。

4 結論與討論

4.1 結論

1)中國海洋國防旅游形象的區域性特征分明,北部沿海地區海洋國防旅游形象整體圍繞相關軍事戰爭類旅游資源展開,文化和軍事形象更為鮮明;東部沿海地區更加重視海事歷史和國防實踐教育,航海與教育意義較為突出;南部沿海地區受歷史文化、區位條件等因素影響,其海洋國防旅游形象的歷史性和國際化特征尤為顯著。

2)中國海洋國防旅游的投射形象與感知形象均聚焦于旅游范疇,但同時二者之間也存在一定差異,各景區官方側重對完備形象的塑造,對旅游進行宣傳的同時也更加注重其海洋、國防資源教育價值的發揮,而游客則對互動體驗性高的活動項目感知印象更為深刻,感知形象更加微觀具體。

3)主導型和協商型為中國海洋國防旅游形象的主流傳播模式,對抗型模式并未有明顯表現,其中主導型模式主要體現在國家認同方面,并通過具體的文化資源、教育活動加以呈現,協商型模式則在游客體驗程度高的旅游活動和旅游基礎設施范疇內較為顯著,存在一定的“傳播效果溝”。

4.2 討論

中國海洋國防旅游仍處于初步發展階段,已有研究指出,資源稟賦與品牌效應對海洋國防旅游游客的網絡關注度發揮著顯著的影響(王新越 等,2023),因此如何立足于地區特色資源,打造差異化海洋國防旅游形象,因地制宜推動海洋國防旅游高質量發展需要進一步探討。結合中國海洋國防旅游的投射、感知形象及其傳播模式,結合霍爾編碼解碼理論提出中國海洋國防旅游形象建設與提升路徑:1)提升旅游形象,完善基礎設施和服務。從編碼角度看,景區應提供更為完備的游覽、交通、食宿等設施和服務,大力發展智慧旅游建設、優化園區內外交通、打造文化創意餐飲等,同時從解碼角度出發,合理增加互動沉浸式體驗項目,并重視人員培訓,進一步提升服務質量,引導游客產生積極感知形象;2)增強國家認同,積極發揮自身教育功能。地理認同和文化認同是國家認同的2個重要維度,一方面,景區在編碼過程中應將各區域文化要素靈活融入體驗項目中,凸顯“海洋”要素以強化對海洋疆域的地理認同,另一方面,應重視相關教育活動的開展,通過完善解碼者的相關知識儲備來優化符碼體系,進一步提升海洋國防旅游教育功能效果;3)拓寬形象傳播渠道,強化主客共建管理。從完善編碼的角度出發,積極利用傳統媒體和新媒體擴大傳播范圍,樹立形象品牌,同時基于解碼的視角,利用游客偏愛知名度高、美譽度好景點的心理特點,優化景點間的聯動設計,最大程度地規避“遮蔽效應”,此外,還應通過線上評論和線下調查等與游客進行互動,根據游客需求及時進行二次編碼動態調整并不斷優化創新;并引導游客進行參與式管理,主客共建助力中國海洋國防旅游形象不斷優化,推動海洋國防教育深入發展。

本研究的貢獻在于:1)對海洋國防旅游進行概念界定的基礎上,對其形象及傳播模式進行了分析,豐富了海洋國防旅游的專題研究;2)運用傳播學中的霍爾編碼解碼理論對旅游學的具體問題進行剖析,拓展了跨學科視角下的旅游形象傳播模式研究;3)定性分析與定量分析相結合,為海洋國防旅游形象優化及精準營銷提供依據,對推進海洋國防旅游提質增效和海洋國防教育建設深入發展具有重要的實踐意義。然而,本文也存在一定的不足,一方面,對海洋國防旅游形象的分析主要集中于其認知形象,忽略了情感形象的構建,未來應重視對其情感形象的分析,進一步推動旅游者國家認同感的增強;另一方面,傳播模式的分析更多地是關注海洋國防旅游中的共性與普遍性,未考慮景區個體、游客個體的差異性和特殊性,未來可以增加對個體研究的深入分析。