地緣政治區(qū)及國家聚合-分離指數(shù)構(gòu)建與應(yīng)用

——以東南亞為例

胡志丁,黃藝丹,張 喆

(華東師范大學(xué) a.城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院;b.全球創(chuàng)新與發(fā)展研究院,上海 200062)

世界各地緣政治區(qū)的版圖處于風(fēng)云變幻中。不同時期,世界各地緣政治區(qū)存在國家間相互斗爭的“分離”態(tài)勢和國家間聯(lián)合結(jié)盟“聚合”傾向。十四世紀(jì)至二戰(zhàn)期間,歐洲大陸國家間戰(zhàn)火連綿,二戰(zhàn)后歐洲加速了一體化的發(fā)展,成為地區(qū)主義實(shí)踐的成功典范。而2016年的“英國脫歐”事件似乎正將引發(fā)歐洲一體化逆潮(高奇琦 等,2019)。西歐經(jīng)歷了從割裂戰(zhàn)爭到地區(qū)聯(lián)合,再到分歧加深的動態(tài)發(fā)展演化過程。而同樣小國林立,權(quán)力結(jié)構(gòu)復(fù)雜、資源宗教矛盾突出的中東地區(qū),各國之間長期處于矛盾頻發(fā)、割裂斗爭的狀態(tài)。在北美大陸,美國強(qiáng)勢主導(dǎo)區(qū)域合作態(tài)勢,國家間力量差距懸殊卻形成了較為穩(wěn)定的地區(qū)組織——北美自由貿(mào)易區(qū)。而南亞大陸的印巴兩國雖然國力有差距,但由于大國介入,相互制衡、爭鋒相對,其區(qū)域合作態(tài)勢始終遭受“安全困境”的影響(郎平,2014)。可以看出,同一個地區(qū)在不同時期,以及不同區(qū)域之間存在不同的聚合分離趨向。從國家尺度上看,域內(nèi)各個國家也 會形成各自的聚合分離趨向。即使西歐地區(qū)總體趨于聚合,英國卻長期存在脫離歐洲大陸發(fā)展的傾向。而德國則在不斷深化與西歐各國的合作,在經(jīng)濟(jì)政治和安全防務(wù)領(lǐng)域試圖成為歐洲的領(lǐng)導(dǎo)者(Bachmann et al., 2016)。可見地區(qū)、國家尺度均存在不同程度的聚合-分離態(tài)勢,本文構(gòu)建的聚合-分離指數(shù),旨在從國家和超國家層面分析地區(qū)內(nèi)共同發(fā)展或割裂發(fā)展的趨勢及程度。本文的研究尺度包括地緣政治區(qū)單元和國家單元,地緣政治區(qū)(Geopolitical Region)是30 多年前由索爾·科恩(Cohen S B)提出,由地緣戰(zhàn)略區(qū)(Geostrategic Region)細(xì)分而來,其劃分標(biāo)準(zhǔn)為內(nèi)部地緣政治的統(tǒng)一性。由于其直接導(dǎo)源于地理區(qū)域,也表達(dá)了地理特征的統(tǒng)一性,因此這種單元可以為共同的政治經(jīng)濟(jì)活動提供基礎(chǔ)。區(qū)位的鄰近和資源的互補(bǔ),是區(qū)分地緣政治區(qū)的標(biāo)志(科恩,1991)。本文的地緣政治區(qū)代表地理和政治經(jīng)濟(jì)單元的區(qū)域的集合,本文案例東南亞正是地理單元和形成共同政治經(jīng)濟(jì)活動的地緣政治區(qū)單位。

1950 年,哈特向(R·Hartshorne)提出“國家職能說”,強(qiáng)調(diào)向心力和離心力對政治單元結(jié)合的作用。他認(rèn)為當(dāng)某地區(qū)與外部國家的緊密程度超過與本國各地區(qū)的關(guān)系時,離心力(Centrifugal Forces)增強(qiáng);而向心力(Centripetal Forces)則是將不同地區(qū)拉在一起組成一個國家的力量。即離心的力量(如不均衡發(fā)展)驅(qū)使國家分裂,而向心的力量(如強(qiáng)大的“國家思想”)促使國家聯(lián)合(Hartshorne et al., 1950)。將研究尺度從領(lǐng)域國家放大到地緣政治區(qū),也存在某種離心的力量使得區(qū)內(nèi)國家脫離地區(qū),而共同的經(jīng)濟(jì)需求、安全需求和對地區(qū)身份的認(rèn)同加深都會強(qiáng)化地緣政治區(qū)內(nèi)各國的向心聚合過程。哈特向的思想是聚合-分離指數(shù)的理論來源。

關(guān)于區(qū)域“聚合”的相關(guān)研究,國內(nèi)外學(xué)者在地區(qū)主義演進(jìn)、區(qū)域一體化程度評估、地緣關(guān)系聯(lián)系度等方面都有過類似的探討。門洪華(2014)深入剖析了地區(qū)主義的發(fā)展進(jìn)程和對地區(qū)秩序的重塑過程;Hettne等(2000)探析了關(guān)系主義和結(jié)構(gòu)主義視角下地理區(qū)域內(nèi)合作、互補(bǔ)、融合的過程;B?rzel 等(2016)探析了區(qū)域制度建設(shè)的路徑;Chakma(2020)以南盟為例,分析了南亞地區(qū)主義的發(fā)展過程和阻礙因素。在區(qū)域一體化的程度測度上,Philippe De Lombaerde 整理了區(qū)域一體化的綜合指數(shù)和指標(biāo)體系(De Lombaerde et al., 2012),通過構(gòu)建計分板指標(biāo)模型對全球各大洲的一體化程度進(jìn)行監(jiān)測(De Lombaerde et al., 2017),為亞洲的一體化定量監(jiān)測設(shè)立了專門的指標(biāo)體系(De Lombaerde, 2021)。龐效民(1998)評價了國際性區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作效果;王志等(2021)對具體的地區(qū)組織進(jìn)行了區(qū)域一體化程度的測度。部分學(xué)者通過構(gòu)建回歸模型等方法,探究不同因素對地區(qū)形成制度合作的影響及不同地區(qū)制度一體化的形成路徑(Powers et al., 2011; Haftel, 2013; Mansfield et al., 2013)。在國家間地緣聯(lián)系強(qiáng)度的定量測度上,已有多位學(xué)者通過社會網(wǎng)絡(luò)分析、引力模型等方法,對國家間地緣經(jīng)濟(jì)關(guān)系、地緣政治關(guān)系及空間格局進(jìn)行了量化測度(杜德斌 等,2016;秦奇 等,2018;陳小強(qiáng) 等,2019;趙亞博 等,2019)。當(dāng)前對地區(qū)整體的地緣環(huán)境的評價和定量測度有一定的研究基礎(chǔ)(胡志丁 等,2013,2014,2020;葉帥 等,2021)。在有關(guān)“分離”的研究上,前人對于“去一體化”“分離主義”“孤立主義”均有相關(guān)研究。去一體化相關(guān)研究聚焦于近年來歐洲地區(qū)的去一體化現(xiàn)象研究和背后的理論解釋(李明明,2018;田粵皖 等,2020)。而分離主義則聚焦于主權(quán)國家內(nèi)部的分裂分離的影響因素和演進(jìn)過程(許川,2020)。綜上所述,現(xiàn)有對地區(qū)主義和區(qū)域一體化的演化過程、發(fā)展程度、影響因素的研究成果豐碩,但缺乏對地區(qū)主義倒退的相關(guān)研究,也缺乏對地區(qū)長期聚合-分離動態(tài)演化過程的定量評估。從制度層面、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系層面對地區(qū)一體化的研究視角較為豐富,但缺乏對地理層面、結(jié)構(gòu)層面的探討,缺少全面、綜合的定量測算,而聚合-分離指數(shù)模型是對評價區(qū)域和國家向心發(fā)展和分離發(fā)展的定量方法的補(bǔ)足。

全球化發(fā)展日新月異,跨境互動帶來了復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)、社會和政治相互依賴,交通運(yùn)輸技術(shù)和通訊的變化創(chuàng)造了新的跨國界互動強(qiáng)度(Baylis et al.,2010),國家和地區(qū)的聚合-分離趨向的判別和橫向?qū)Ρ入y以直觀判定。因此,采用聚合-分離模型分析整個地區(qū)、各個國家,有助于在國際關(guān)系處理、建立合作聯(lián)盟的過程中做到有的放矢。

鑒于此,本文從地緣環(huán)境的綜合視角出發(fā),從政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化多方面,從本底要素、關(guān)聯(lián)要素、結(jié)構(gòu)要素多層次綜合考量地緣政治區(qū)及區(qū)內(nèi)國家形成凝聚合力或離心力的影響因素,并建立定量評估的具體指標(biāo)。從國家和地緣政治區(qū)2個尺度,衡量不同時期某國家、某地緣政治區(qū)的向區(qū)域內(nèi)向心凝聚融合或遠(yuǎn)離區(qū)域發(fā)展的傾向及程度。

1 聚合-分離指數(shù)的構(gòu)建與數(shù)據(jù)來源

1.1 指數(shù)構(gòu)建的邏輯思路

阿爾弗雷德·W·麥考伊在其2019 年出版的《美國全球權(quán)力的興衰》中指出:“更大的國家在多大的范圍存在以及維持了多長時間,取決于特定時期內(nèi)部和外部的地緣政治環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境主要在于核心地區(qū)的權(quán)力以及其維持統(tǒng)治權(quán)的能力”(阿爾弗雷德,2019)。同理,某時期某地區(qū)內(nèi)超國家行為體的維持和加深,也深受該時期該地區(qū)的地緣環(huán)境影響。本文搭建的地緣政治區(qū)和區(qū)內(nèi)國家聚合-分離指數(shù)體系,以地緣環(huán)境評估模型的分析框架(胡志丁 等,2013)為基礎(chǔ),從本底要素、關(guān)聯(lián)要素、結(jié)構(gòu)要素3個維度構(gòu)建評價指標(biāo),從國家層面、地區(qū)層面2個尺度分別衡量某地緣政治區(qū)及區(qū)內(nèi)各個國家的聚合-分離指數(shù)。

1.1.1 本底要素層次 本底要素指影響聚合-分離的國家或地緣政治區(qū)自身的自然和社會經(jīng)濟(jì)特征的因素。其中自然地理要素中,尤為明顯的是地形阻隔和地理位置的影響。尼古拉·查強(qiáng)(2012)在其著作《地緣戰(zhàn)略與大國安全》中寫道:“一國的地理位置是決定其外交政策的首要因素”。若其國家本身的地理位置和地形條件導(dǎo)致其與所屬區(qū)域的分離,即某國家在一個獨(dú)立的地理單元或處于較為邊緣、被地形阻隔的區(qū)域。一方面增加了該國與域內(nèi)其他國家的聯(lián)系成本,另一方面地理位置的邊緣性也會導(dǎo)致其地區(qū)認(rèn)同感的降低,從而促使其分離。如日本位于歐亞大陸的外新月形地區(qū),屬于歐亞大陸邊緣島國,故其更容易產(chǎn)生“脫亞入歐”的政治思想。

社會經(jīng)濟(jì)要素中,政治、經(jīng)濟(jì)同質(zhì)性對于地區(qū)凝聚具有重要作用。Powers(2011)認(rèn)為如果區(qū)域內(nèi)各國在國內(nèi)治理的基本政治和經(jīng)濟(jì)制度上存在嚴(yán)重分歧,則不太可能達(dá)成國際合作。Nogues(1993)也指出,創(chuàng)建區(qū)域機(jī)制協(xié)定的可行性取決于成員國是否具有相似的經(jīng)濟(jì)或政治體制,認(rèn)為國家政治體制的相似性將決定它們是否構(gòu)建特惠協(xié)定,并決定特惠協(xié)定實(shí)施的效力。此外,區(qū)域內(nèi)各國的宗教、語言、民族、信仰等“原生”差異,易使國家間產(chǎn)生隔閡,進(jìn)而導(dǎo)致分離。反之語言、宗教、文化相同或相似的地區(qū),區(qū)域國際組織的發(fā)展更容易深入。文化淵源同質(zhì)性越強(qiáng),國家和民族間的內(nèi)聚力越強(qiáng),各行為主體之間的集體行動能力、解決沖突和矛盾的能力越強(qiáng)(Hettne et al., 2000)。

1.1.2 關(guān)聯(lián)要素層次 關(guān)聯(lián)性要素在形成地區(qū)聚合力上有著強(qiáng)大的解釋力。功能主義的學(xué)者多認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)相互依存程度越高,國家間越容易形成超國家的地區(qū)制度(Hurrell, 1995)。地緣政治區(qū)域內(nèi),國家之間經(jīng)濟(jì)上的相互依賴、政治上的結(jié)盟、文化上的交流與合作能增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)國家的相互聯(lián)系,使其較難脫離于地區(qū)向外發(fā)展。反之區(qū)域內(nèi)各國間的沖突摩擦?xí)?dǎo)致該國產(chǎn)生脫離區(qū)域發(fā)展的傾向。而功能主義的學(xué)者多認(rèn)為,國家間跨國界交流越多,越能塑造出國家間共同利益,產(chǎn)生地區(qū)合作動力,形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。并且由于功能合作“外溢”效應(yīng),導(dǎo)致合作范圍擴(kuò)大和程度加深,最終涌現(xiàn)出超國家地區(qū)制度(Acharya et al., 2007)。地區(qū)經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)成員國貿(mào)易比重越高,意味著它們經(jīng)濟(jì)相互依存程度越深,彼此間共同利益也越多,需要設(shè)計出更為強(qiáng)大的地區(qū)制度來支撐。緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系是區(qū)域一體化的基礎(chǔ)和動力(De Lombaerde, 2008)。

1.1.3 結(jié)構(gòu)要素層次 結(jié)構(gòu)要素指由關(guān)系形成的包括空間層面、物質(zhì)層面以及理念層面的結(jié)構(gòu)對聚合-分離造成影響的因素。空間層面的結(jié)構(gòu)如某國在區(qū)域內(nèi)所處的相對地理位置(邊緣、半邊緣、中心),影響該國在地區(qū)事務(wù)中發(fā)揮作用的意愿和能力。如英國位于歐洲的最西部,地理位置邊緣且為海島國家,英吉利海峽將其與歐洲大陸相隔,不利的空間位置在一定程度上導(dǎo)致英國在西歐的各項(xiàng)事務(wù)中被動地處于游離狀態(tài)。相對而言,地處西歐正中心的德國在歐洲大陸上能形成的存在感和影響力更大。

物質(zhì)結(jié)構(gòu)指軍事力量、經(jīng)濟(jì)力量在國家之間的不均衡分布形成的結(jié)構(gòu)。對聚合-分離的影響主要體現(xiàn)在某國在該地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治結(jié)構(gòu)中所處的位置,是否利于其政治軍事安全利益以及是否形成穩(wěn)定向好的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易結(jié)構(gòu)。Laursen(2010)認(rèn)為,大國在地區(qū)制度設(shè)計中的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小國,權(quán)力不對稱有助于承諾性制度的出現(xiàn)。此外,還有學(xué)者指出,若區(qū)域內(nèi)存在巨大不對等的權(quán)力對比,則更容易形成承諾性制度(Forountan, 1993)。政治軍事方面,通過衡量某國所處地區(qū)內(nèi)的政治陣營對立情況(是否存在兩級對立格局)、在所處陣營掌握的權(quán)力大小、其他陣營對其的威脅程度3個方面評價某國在地區(qū)政治結(jié)構(gòu)中的所處位置。若區(qū)域內(nèi)政治陣營越復(fù)雜、陣營之間越對立、某國在該陣營的實(shí)力和權(quán)力越小、對立陣營方的實(shí)力和權(quán)力越大,則越容易出現(xiàn)該國遠(yuǎn)離該區(qū)域的發(fā)展趨向。反之,若區(qū)域內(nèi)由單一政治勢力主導(dǎo),各國之間同屬一個政治陣營,則越容易出現(xiàn)該國向區(qū)域內(nèi)凝聚向心的情況。即單極霸權(quán)越強(qiáng),越有可能采取排他性制度制衡,而體系權(quán)力分布越走向多極,采取包容性制度制衡的可能性越大(He, 2008)。而經(jīng)濟(jì)方面,已有研究表明,區(qū)域成員國之間的生產(chǎn)價值鏈互補(bǔ)程度主要反映該地區(qū)經(jīng)濟(jì)整合與一體化的能力以及是否有足夠的市場向心力(Chia, 2014)。多位學(xué)者的研究均指出,區(qū)域一體化的發(fā)展深度依賴于經(jīng)濟(jì)體制因素,包括成員國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性程度(Fischer, 1993; Balassa, 1994; Laursen, 2010)。故可通過評價區(qū)域內(nèi)是否形成互補(bǔ)的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系及其程度衡量聚合-分離值。

制度理念結(jié)構(gòu)包括共同的理念或地區(qū)認(rèn)同的程度和地區(qū)制度的正向效益。地區(qū)認(rèn)同對聚合-分離的影響十分顯現(xiàn),建構(gòu)主義學(xué)者多次論證了地區(qū)認(rèn)同對地區(qū)向心力凝聚力的正向作用(Terada, 2003)。集體身份認(rèn)同是支撐地區(qū)凝聚的巨大精神力量,若區(qū)域內(nèi)國家形成對超越國家身份的對地區(qū)身份的認(rèn)同,更容易形成地區(qū)“共同命運(yùn)”的意識形態(tài),從而產(chǎn)生一致行動。而制度結(jié)構(gòu)對聚合-分離的影響更像一把雙刃劍,當(dāng)制度力量增強(qiáng)時,區(qū)域一體化將呈現(xiàn)外向擴(kuò)展的傾向。但非正式和低水平的制度化以及制度復(fù)雜性(institutional complex)和制度過剩(institutional surplus)現(xiàn)象會阻礙地區(qū)的協(xié)同發(fā)展聚合過程(夏路,2013)。若地區(qū)內(nèi)存在多個包含不同成員國的跨國組織,且跨國組織之間存在制度競爭,制度的重疊與交叉會損害區(qū)域制度的有效性,從而影響聚合分離。

1.2 指標(biāo)體系建立與結(jié)果分級

基于以上評估思路,構(gòu)建包含3個一級指標(biāo)、9個二級指標(biāo)以及26個三級指標(biāo)的地區(qū)、國家聚合-分離指數(shù)綜合評價指標(biāo)體系(見附表1)。根據(jù)附表1中的指標(biāo)體系,采用模糊綜合評價和AHP層次分析法(Analytic HierarchyProcess, AHP)相結(jié)合的方法,計算聚合分離指數(shù)。AHP層次分析方法用于確定各級評價指標(biāo)的具體權(quán)重,模糊綜合評價法用于計算聚合分離的綜合值。綜合評價結(jié)果的分?jǐn)?shù)越高代表越傾向聚合、分?jǐn)?shù)越低代表越傾向分離。

將地緣政治區(qū)看作一個整體,地緣政治區(qū)和國家2 個尺度從評估邏輯思路上是共通的,可共用1套指標(biāo)框架。但對于代入計算的具體數(shù)據(jù),則需從國家和地緣政治區(qū)不同行為體尺度出發(fā)選取合適的計算數(shù)據(jù)。

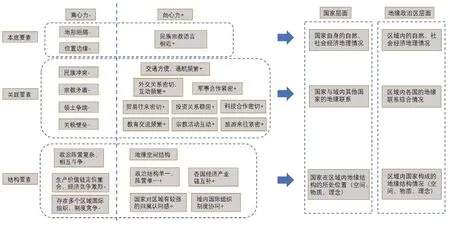

如圖1所示,本底要素中的離心力因素為地形的阻隔、所處地理位置的海陸屬性,而顯著影響聚合的向心力因素則為民族宗教語言等的相近程度。一般擁有海岸線和港口的海陸復(fù)合型國家,擁有對外貿(mào)易發(fā)展的優(yōu)勢與潛力,但不能一概而論,其選擇區(qū)內(nèi)貿(mào)易或遠(yuǎn)洋貿(mào)易依舊取決于其發(fā)展的需要和區(qū)域的貿(mào)易結(jié)構(gòu),故為中立影響。但內(nèi)陸型國家往往較難脫離地區(qū)發(fā)展,而海洋型國家往往對外貿(mào)易在國家經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要比重,其對外發(fā)展的意識更強(qiáng)。在國家尺度上,考量地形阻隔對其影響的具體計算指標(biāo)應(yīng)是該國與其他國家是否有客觀存在的天險如巨大山脈、海洋、沙漠等地理阻隔,或其是否位于獨(dú)立的地貌單元。而在區(qū)域尺度上,地形阻隔評價的是該區(qū)域整體內(nèi)部阻隔程度,即是否被山脈、海洋、河流等分割成破碎的地理單元。

圖1 影響聚合分離的離心力、向心力因素以及國家、區(qū)域?qū)用嬖u估思路對比Fig.1 Comparison of centrifugal force and centripetal force factors affecting polymerization and evaluation logic of cohesion-separation indicators at national and regional scales

關(guān)聯(lián)要素中為聚合提供向心力的是交通政治經(jīng)濟(jì)文化上的聯(lián)系、合作與交流,而為分離提供離心力的則是矛盾、沖突與交流壁壘。國家尺度上考量的是國家與區(qū)內(nèi)其他國家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化聯(lián)系緊密度,區(qū)域尺度考量的則是域內(nèi)各國之間整體的聯(lián)系緊密度。國家尺度與區(qū)域尺度的區(qū)別是占比的區(qū)別,對于國家而言,評價其對區(qū)域內(nèi)關(guān)聯(lián)的依賴程度,采用的是該國與區(qū)域內(nèi)其他國家的交通流、貿(mào)易流、教育旅游聯(lián)系占該國家整體對外的交通流、貿(mào)易流、教育旅游聯(lián)系的比重。而在區(qū)域?qū)用娴挠嬎愎剑瑒t是區(qū)域內(nèi)所有國家兩兩互動的聯(lián)系強(qiáng)度,占區(qū)域內(nèi)所有國家對外聯(lián)系總強(qiáng)度的比例。

結(jié)構(gòu)要素中,形成離心力、向心力的因素是權(quán)力結(jié)構(gòu)的復(fù)雜及沖突對立程度、所處生產(chǎn)價值鏈結(jié)構(gòu)的競爭還是互補(bǔ)及其程度以及區(qū)域內(nèi)制度競爭的程度,地區(qū)認(rèn)同感也是提供向心力的重要結(jié)構(gòu)要素之一。在國家尺度上評價的是該國在該區(qū)域的空間、物質(zhì)、理念結(jié)構(gòu)中所處的位置及其重要程度,而地緣政治區(qū)層面評價的則是該區(qū)域內(nèi)整體的空間、物質(zhì)、理念結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。

通過國家、地區(qū)聚合-分離不同情況的窮舉,可以得出3 種主要聚合-分離指數(shù)格局(圖2),分別是:全聚合型、全分離型、聚合-分離兼?zhèn)湫停ň唧w又可分為半聚合-半分離型、主聚合-副分離型、主分離-副聚合型)。其中,全聚合型指區(qū)域內(nèi)所有國家都趨向區(qū)域內(nèi)聚合,達(dá)成全聚合型的地區(qū)基本上實(shí)現(xiàn)較高水平的區(qū)域聚合凝聚;聚合-分離兼?zhèn)湫椭竻^(qū)域內(nèi)部分國家趨向聚合,部分國家趨向分離,屬于不完全的聚合,區(qū)域內(nèi)還存在部分國家趨向獨(dú)立于區(qū)域向外發(fā)展的情況;全分離型指區(qū)域內(nèi)部的所有國家均趨向分離,區(qū)域內(nèi)部無凝聚力可言,屬于完全分崩離析的狀態(tài)。

根據(jù)具體的國家與地區(qū)的聚合-分離指數(shù)值,還可以進(jìn)行聚合-分離的強(qiáng)度劃分,有主要6 種聚合-分離的強(qiáng)度模式:強(qiáng)分離型、中分離型、弱分離型和弱聚合型、中聚合型、強(qiáng)聚合型(表1)。

1.3 數(shù)據(jù)來源

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫①https://comtrade.un.org、國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫②https://www.imf.org、世界銀行數(shù)據(jù)③https://data.worldbank.org、聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展數(shù)據(jù)庫④http://unctadstat.unctad.org、CEICdata數(shù)據(jù)庫⑤https://insights.ceicdata.com/,航班數(shù)量數(shù)據(jù)來源自航班查詢平臺Variflight⑥https://map.variflight.com/;留學(xué)生數(shù)量數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國教科文組織網(wǎng)站⑦h(yuǎn)ttp://uis.unesco.org/en/uis-student-flow和聯(lián)合國教科文組織數(shù)據(jù)庫UIS Statistics⑧http://data.uis.unesco.org/。

2 結(jié)果分析

2.1 東南亞地緣政治區(qū)聚合-分離指數(shù)變化分析

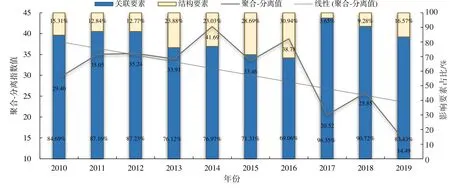

圖3展示了2010—2019年東南亞區(qū)域整體的聚合-分離指數(shù)變化趨勢及關(guān)聯(lián)要素和結(jié)構(gòu)要素對聚合-分離指數(shù)波動的貢獻(xiàn)百分比,由于本底要素包括地理要素和社會經(jīng)濟(jì)要素,在年際上沒有變化故不體現(xiàn)貢獻(xiàn)比例。可以看出,東南亞地區(qū)整體的聚合-分離指數(shù)處于較高水平,總體上趨向聚合。但從發(fā)展態(tài)勢看,2014 年后東南亞地區(qū)的聚合-分離指數(shù)呈現(xiàn)明顯的跌宕下行態(tài)勢。1967年東盟成立至今,東南亞地區(qū)的一體化發(fā)展進(jìn)程取得顯著成就,但也存在諸多問題,東南亞地區(qū)的內(nèi)聚力既松散又緊密。一方面,雖然東南亞在近10年內(nèi)整體上處于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長,但區(qū)域內(nèi)國家間的經(jīng)濟(jì)差距卻在日益擴(kuò)大。另一方面,東盟為東南亞地區(qū)的整體發(fā)展提供了強(qiáng)有力的合作平臺,但東南亞國家在自身的政治安全經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域又具有非常獨(dú)立的話語權(quán)和個性,即東南亞國家有強(qiáng)大的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作平臺,但在政治安全等領(lǐng)域還沒有形成一體化的行動模式(魯?shù)婪颍?012)。

圖3 2010—2019年東南亞區(qū)域聚合-分離指數(shù)趨勢Fig.3 Trends of the regional cohesion-separation index in Southeast Asia from 2010 to 2019

從圖3可以看出,近10年間關(guān)聯(lián)要素在影響聚合-分離指數(shù)的走向起主要作用,關(guān)聯(lián)要素對加強(qiáng)聚合的正向影響主要體現(xiàn)在東南亞域內(nèi)密切的貿(mào)易聯(lián)系和政治互動,而負(fù)向影響則體現(xiàn)在外部國家對東南亞國家聯(lián)系的加強(qiáng)。如近年來中國通過基礎(chǔ)設(shè)施投資和多個經(jīng)濟(jì)走廊的建設(shè)與大陸東南亞互聯(lián)互通,與湄公河流域國家的密切聯(lián)系將超越東盟內(nèi)部的聯(lián)結(jié)(Geoff, 2011)。結(jié)構(gòu)要素對東南亞整體區(qū)域的聚合分離影響主要體現(xiàn)在政治結(jié)構(gòu)的變化上。東南亞作為中國與美國地緣政治博弈的交匯地帶,中美在東南亞地區(qū)的戰(zhàn)略競爭會導(dǎo)致東南亞地區(qū)國家間的戰(zhàn)略分化,從而對東南亞區(qū)域的政治結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。早在20 世紀(jì)90 年代,陸伯彬就指出,海洋東南亞國家傾向于追隨美國,而大陸東南亞國家會追隨中國(Robert, 1999)。2013-2016 年,結(jié)構(gòu)要素所占貢獻(xiàn)比例上升。自2013年1月南海仲裁案以來,隨著南海主權(quán)爭議的加劇,東南亞國家根據(jù)地理位置出現(xiàn)戰(zhàn)略分化的問題更加凸顯。尤安·格雷厄姆認(rèn)為,東南亞國家逐漸失去管控大國關(guān)系的能力,海洋東南亞和大陸東南亞國家的立場差異越來越明顯(Graham, 2013)。萊爾·戈?duì)柎奶怪赋觯?010年以來的南海局勢表明,東南亞國家被卷入大國地緣政治博弈的概率增大,大陸東南亞可能會接受中國的主導(dǎo)地位,而海洋東南亞則將更多地尋求包括美國在內(nèi)的海洋大國的支持(Nelson et al.,2015)。2016 年南海對峙結(jié)束,美國海軍艦隊(duì)主動退出南海海域,原本風(fēng)起云涌的南海局勢逐漸趨于平穩(wěn),南海局勢的緩解也使東南亞國家的戰(zhàn)略分化得到緩解,這也解釋了2016年以后結(jié)構(gòu)要素(主要是政治陣營結(jié)構(gòu)產(chǎn)生主要影響)對聚合-分離的貢獻(xiàn)度的回落。總體上,中美的合作緊密時期,東盟相對聚合,而一旦中美競爭態(tài)勢失控,東盟較易分崩離析(馬凱碩 等,2017)。如圖3 所示,從2018年后東南亞地區(qū)聚合-分離指數(shù)的下滑可以看出,2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)是對東盟大國平衡戰(zhàn)略的重大考驗(yàn)。未來東南亞區(qū)域整體的聚合-分離發(fā)展趨勢很大程度會隨著中美在東南亞地區(qū)的戰(zhàn)略競爭加劇或緩解而變化。

2.2 東南亞各國聚合-分離指數(shù)變化分析

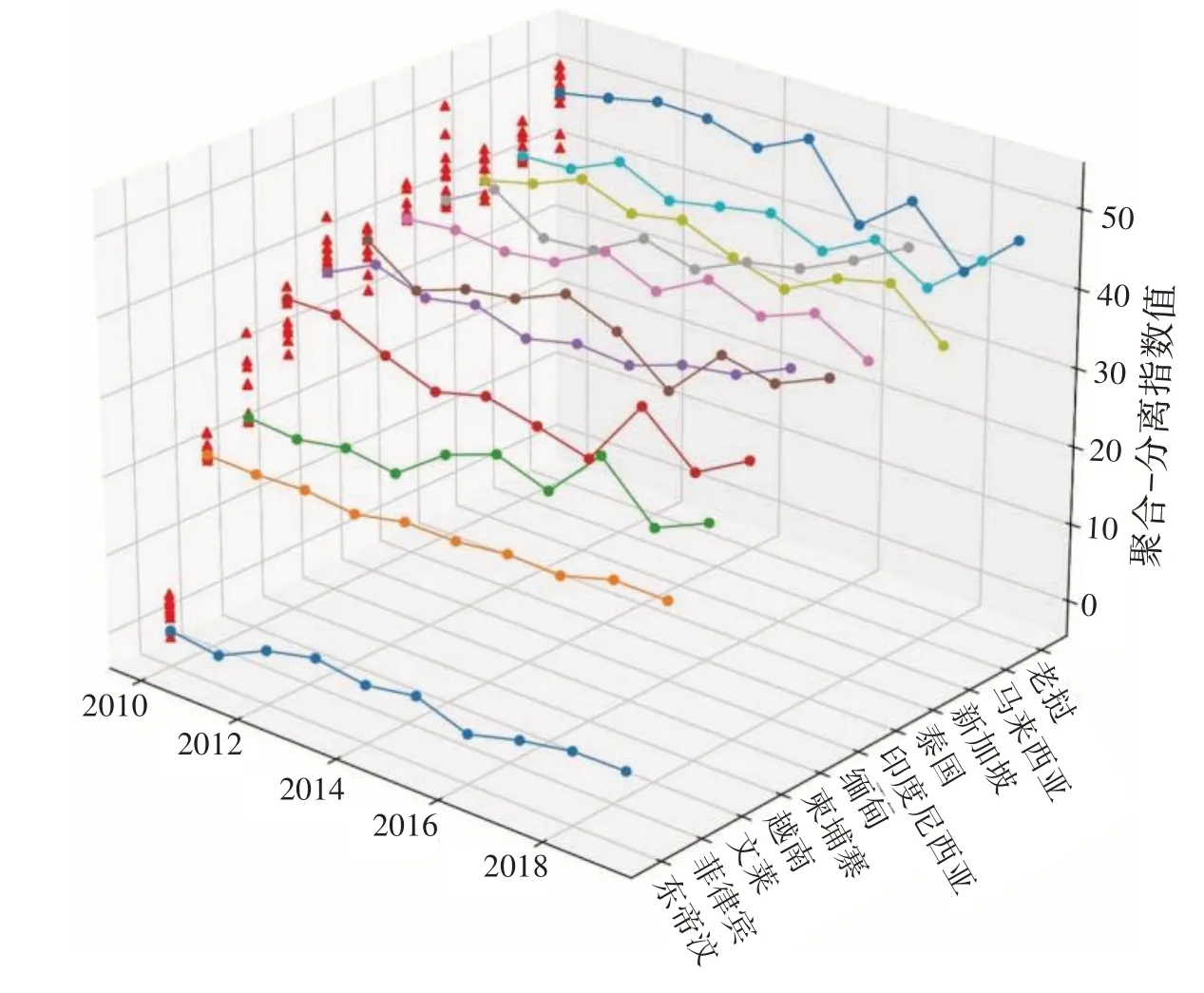

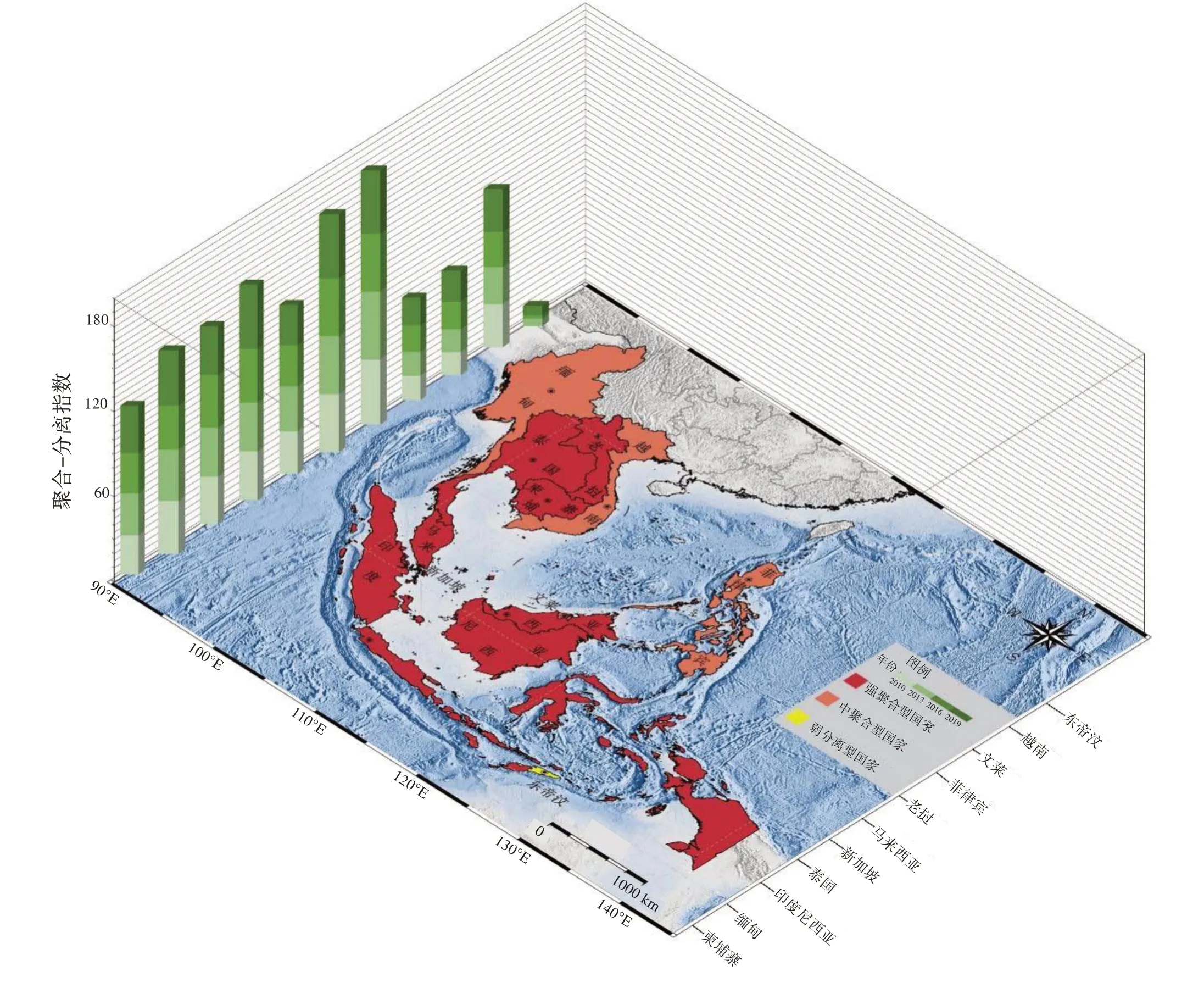

如圖4所示,三維坐標(biāo)中的散點(diǎn)表示每個年份具體的聚合-分離指數(shù)值,左邊紅色線標(biāo)表示2010-2019年份各國聚合-分離指數(shù)值波動的范圍。可以看出,整體上,老撾、馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞5國的聚合-分離指數(shù)較高且相互較為接近,緬甸、柬埔寨的值略低于上述國家但差別不顯著,而從越南開始出現(xiàn)明顯的分層,越南、文萊呈現(xiàn)較為同步的先下降后上升的態(tài)勢,而菲律賓變化波動極為不顯著。東帝汶的聚合-分離值遠(yuǎn)低于其余東南亞國家。根據(jù)類型劃分,東南亞國家存在3種聚合-分離強(qiáng)度類型:強(qiáng)聚合型國家、中聚合型國家和弱分離型國家。

圖4 2010—2019年東南亞國家聚合-分離指數(shù)變化Fig.4 Changes of the national cohesion-separation index in Southeast Asia from 2010 to 2019

2.2.1 強(qiáng)聚合型國家:老撾、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、緬甸、柬埔寨 從圖5可以看出,強(qiáng)聚合型國家均位于東南亞的中心位置,而中聚合型和弱分離型國家則處于相對邊緣的地理位置。老撾作為中南半島唯一一個不臨海的內(nèi)陸國家,從地理上較難脫離于地區(qū),在政治經(jīng)濟(jì)文化上對地區(qū)的依賴性較強(qiáng)。其聚合分離指數(shù)遙遙領(lǐng)先,高居?xùn)|南亞地區(qū)榜首,為東南亞地區(qū)最傾向聚合的國家。但2015年以后,由于與中國的互聯(lián)互通項(xiàng)目合作加深,以及與美國關(guān)系的回溫導(dǎo)致其向地區(qū)聚合程度下降。2015年以后泰國一躍而上成為地區(qū)聚合分離指數(shù)最高的國家。近10年的發(fā)展中,泰國逐漸坐穩(wěn)東南亞地區(qū)“老大”的位置,對東南亞地區(qū)的影響也逐漸加深。隨著國家實(shí)力的強(qiáng)大以及泰國在東南亞地區(qū)的地位和影響力的鞏固和擴(kuò)大,自2010 年起,泰國在近10 年間的聚合-分離指數(shù)總體上呈現(xiàn)一路走高的增長態(tài)勢,特別在2015年以后,呈現(xiàn)明顯增長、不斷加強(qiáng)聚合的趨向。

圖5 2010、2013、2016、2019年不同聚合-分離類型、國家聚合-分離指數(shù)變化趨勢及分布Fig.5 Trends and distribution of cohesion-separation indices in strong cohesion-type countries during 2010, 2013, 2016 and 2019

與老撾從保持高位到下降、泰國一路走高的趨勢不同,馬來西亞、印度尼西亞、新加坡的聚合分離指數(shù)始終在東南亞處于較高水平,隨年際變化跌宕起伏,其中新加坡的聚合分離指數(shù)變化幅度要高于馬印2國。馬來西亞占據(jù)東南亞地區(qū)位置的中間板塊,扼守馬六甲海峽,連接海上東盟和陸上東盟。2015年馬來西亞作為東盟輪值主席國期間,推動?xùn)|盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)的建成,為馬來西亞經(jīng)濟(jì)帶來明顯的飛躍。政治上,近年來馬來西亞同其他東盟國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化關(guān)系密切,高層互訪頻繁。2010—2018 年馬來西亞的聚合-分離指數(shù)值大概在41~44的穩(wěn)定范圍內(nèi)波動,波動較小較為平緩。印尼是東盟最大的成員國,在東盟事務(wù)中也有舉足輕重的地位,是萬隆會議十項(xiàng)原則的重要發(fā)起國之一。從變化幅度看,印度尼西亞是強(qiáng)聚合型國家中近10年聚合分離指數(shù)變動最為平緩的國家,其聚合-分離指數(shù)值大多落于40~43的區(qū)間內(nèi)。印尼的地區(qū)政策一直趨于平緩,從外部環(huán)境上看,印尼和美日中澳的關(guān)系保持較為穩(wěn)定。從地區(qū)戰(zhàn)略上看,印尼始終維持著以地區(qū)合作為主線,以東盟為中心的發(fā)展戰(zhàn)略,意圖依托東盟和環(huán)印度洋聯(lián)盟等多邊機(jī)制平臺,在大國競爭中維護(hù)自身安全利益、拓展印度尼西亞經(jīng)濟(jì)利益(韋紅 等,2019)。

新加坡依靠地區(qū)其他國家的經(jīng)濟(jì)資源和市場,因而和平與穩(wěn)定的外部環(huán)境對新加坡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。傾向地區(qū)合作共贏是新加坡政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展的策略,但新加坡脫離地區(qū)的獨(dú)特性意識卻使其并不完全認(rèn)同自己的“東南亞身份”或“東盟身份”,嚴(yán)重阻礙了新加坡與東盟鄰國之間密切關(guān)系的加強(qiáng)(Eric, 2006)。故新加坡的聚合-分離指數(shù)值跌宕起伏,在38~43的范圍內(nèi)不停波動,并根據(jù)不同年份的不同政治風(fēng)向不斷調(diào)整地區(qū)戰(zhàn)略,并不是堅定地趨向聚合。新加坡的聚合-分離指數(shù)最高值在2012年份達(dá)44.28,但最低值位于最近的2019 年,僅為37.61。2019 年新加坡的政治軍事外交逐漸向美國靠攏,這使其更加脫離地區(qū)。新加坡的獨(dú)特性意識是對東盟一體化的挑戰(zhàn),同時也阻礙了新加坡這個小而繁榮的國家在東盟地區(qū)能起到的積極有力的領(lǐng)導(dǎo)作用。

同樣都是后期加入東盟的2個國家,緬甸和柬埔寨聚合-分離指數(shù)值一直低于老泰印馬新。緬甸于1997年加入東盟,由于自身國內(nèi)的政治局勢處于長期處于動蕩的狀況,特別是自2010年以來,緬甸進(jìn)入艱難的民主化改革進(jìn)程,緬甸軍方同緬甸民地武沖突不斷,政治的不穩(wěn)定導(dǎo)致緬甸在參與地區(qū)合作意愿上存在較大波動。緬甸的聚合-分離指數(shù)值也呈現(xiàn)較大的波動,自2011—2014年,呈現(xiàn)小幅增長,但2014—2016 年又呈現(xiàn)大幅回落。2016 年民盟政府上臺后,緬甸開始重視與區(qū)域內(nèi)其他國家的外交聯(lián)系,聚合-分離指數(shù)也從2016年又開始回升,至2019 年達(dá)到近10 年間的一個最高點(diǎn)。而柬埔寨作為1999年最后加入東盟的國家,在積極參與東盟政治、經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的同時,也重視加強(qiáng)東盟內(nèi)部大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作,積極推動柬越老經(jīng)濟(jì)三角區(qū)、柬泰老經(jīng)濟(jì)三角區(qū)和柬泰老緬4國經(jīng)濟(jì)合作。2016 年以前,柬埔寨的聚合-分離指數(shù)跌宕起伏,2016 年以后,柬埔寨的聚合-分離指數(shù)一路小幅走高,這得益于2016年以后東盟國家加大對柬埔寨的投資,越南、馬來西亞和新加坡在柬埔寨的投資額更是位居前三位(張黨瓊,2019)。

2.2.2 中聚合型國家:越南、文萊、菲律賓 越南由于社會制度和意識形態(tài)與東盟其他國家存在差別,加之冷戰(zhàn)時期越南的外交政策和東盟的政治目標(biāo)相互沖突,使得較長一段時期越南與東盟之間形成對立陣營。總體上,越南在整個東南亞地區(qū)的聚合-分離指數(shù)較低。但越南在東南亞地區(qū)政治中有著特殊的地位和影響力。首先,越南是東盟的4個新成員中綜合實(shí)力最強(qiáng),故越南一直充當(dāng)柬緬老3個新成員與老東盟國家的橋梁和紐帶,積極協(xié)調(diào)新老成員的關(guān)系,為增強(qiáng)東盟內(nèi)部凝聚力作出積極貢獻(xiàn)。其次,近年來,越南與老撾、柬埔寨之間的政治交流與經(jīng)濟(jì)合作不斷深化,越南也在加大力氣推動湄公河流域國家合作、越老柬三角合作以及東西經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)等機(jī)制,以深化3國間的合作(王國平,2007)。因此,比起南洋群島的小國文萊和菲律賓,越南的聚合-分離指數(shù)明顯要更高。文萊和菲律賓作為東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)人口體量都較小,位置相對邊緣的小國,較難在地區(qū)事務(wù)上產(chǎn)生話語權(quán),其聚合-分離指數(shù)在東南亞地區(qū)國家中排位較后。菲律賓10 年之內(nèi)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定略有增長的態(tài)勢。從2013—2019年的數(shù)值從19.58至23.03增長,漲幅十分微弱。

2.2.3 弱分離型國家:東帝汶 東帝汶作為2002年才正式建國的新興國家,其國家經(jīng)濟(jì)體量及其地理位置均在該地區(qū)處于邊緣國家,其聚合-分離指數(shù)的實(shí)際值最小,是最不聚合的。這10年間東帝汶試圖加入東盟的努力從未停歇,從數(shù)據(jù)可以看出,即使其受到被邊緣化和冷落,東盟其余大國試圖把東帝汶排除在東南亞國家的政治經(jīng)濟(jì)框架之外,其聚合-分離指數(shù)依舊在緩慢增長,這可能是東帝汶單方面努力的結(jié)果。

3 結(jié)論與討論

本文在結(jié)合地緣政治學(xué)相關(guān)理論思想的基礎(chǔ)上,從世界范圍內(nèi)不同地緣政治區(qū)的現(xiàn)實(shí)情況出發(fā),以地緣環(huán)境評估框架作為指導(dǎo),搭建了具有全球普遍適用性的國家及區(qū)域聚合分離指數(shù)模型,通過以東南亞為案例地進(jìn)行計算分析,得出以下主要結(jié)論:

1)從地緣政治區(qū)層面看,東南亞區(qū)域整體的聚合-分離指數(shù)維持較高聚合水平,但近10 年來,東南亞區(qū)域整體的聚合-分離指數(shù)呈跌宕下行趨勢。東南亞形成較為統(tǒng)一的地區(qū)交流共識——“東盟方式”,但在巨大的宗教、語言、政治體制差異下,東南亞現(xiàn)有的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作模式難以兼顧地區(qū)利益和不同國家的利益訴求,各國話語和決策的獨(dú)立性使東南亞的聚合進(jìn)程止步于經(jīng)濟(jì)合作,較難在政治和軍事安全領(lǐng)域形成合力。地區(qū)整體的聚合-分離也受到域外大國對東南亞的政策影響。一方面,近10年來美國的戰(zhàn)略重心向東南亞傾斜,企圖插手東南亞事務(wù),并用美國主導(dǎo)的APEC框架替代區(qū)域內(nèi)部的國際組織;另一方面,中國也開始尋求建立起中國主導(dǎo)的、與東南亞國家的“10+1”合作框架,如中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)(CAFTA)、瀾滄江-湄公河合作等中國主導(dǎo)、參與的地區(qū)合作模式。大國在東南亞地區(qū)的拉攏和政治布局,分散了東南亞整體的凝聚力,考驗(yàn)了東南亞國家是否能建立、維持起一套穩(wěn)定的大國平衡的戰(zhàn)略。

2)從國家層面看,東南亞地區(qū)各國的聚合-分離指數(shù)值有著較為明顯的分層。①老撾、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡5 國最為傾向聚合,除老撾是客觀上難以脫離區(qū)域發(fā)展外,其余國家都在東南亞事務(wù)上有著一定的影響力和話語權(quán);②而柬埔寨、緬甸處于較為趨向聚合的第二梯隊(duì),其存在自身國家的政治因素和發(fā)展因素限制,導(dǎo)致在東南亞整體事務(wù)上缺少一定的主導(dǎo)權(quán);③越南、文萊、菲律賓屬于中聚合型國家,其中越南作為“新東盟國家”與“老東盟國家”的紐帶,聚合-分離指數(shù)值明顯高于文萊和菲律賓;④東帝汶長期處于與東南亞地區(qū)游離的狀態(tài),雖然其積極申請加入東盟,但一方面由于處于權(quán)力格局的最邊緣,另一方面東帝汶與東南亞其余國家的政治經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系度仍較低,相對區(qū)域內(nèi)其他國家,其傾向分離的狀態(tài)難以在短期內(nèi)改變。