殷商時期文化在傳統油畫上的創作表達

李光 張明威

摘要:殷商時期的歷史文化一直都被籠罩在神秘的面紗之下,具有深遠的影響力,其留下的大量珍貴歷史文物,給后人留下了無限的想象和研究空間。依靠傳統油畫具有的寫實性,可以更好地向社會大眾展現殷商文化風貌,用視覺語言和造型表現來展示殷商文化記憶,以中西藝術結合的新探索方式,促使民族文化依托油畫這一新載體,在重構表達中得以傳承和延續。

關鍵詞:殷商文化;甲骨文;青銅器;祭祀;創作表達

殷商時期有璀璨的青銅文明和作為漢字起源的甲骨文以及影響中華民族信仰體系的祭祀文明,這些都能體現中國傳統文化的特質。研究殷商文化特征是創作的前提,只有更加仔細地揣摩分析史料,才能夠更好地將殷商文化以寫實手法進行展現。

同時,西方傳統油畫的表達本身就兼具寫實性與藝術性,所以要以考古發掘出的歷史材料為依據,加上藝術創作者的提煉,再運用寫實具體的方法對歷史文化的瑰寶進行藝術性表達。

一、研究殷商文化起源進行創作

商文化的產生與發展可以作為一個重要元素在傳統油畫創作中進行體現,用以表現商朝人對于農耕文明的深度探索。運用西方傳統油畫中表現人物美與自然美的獨特造型語言,再結合中華傳統的文化印象,用寫實的手法展現商朝人在華夏民族文明史上作出的貢獻。

傳統油畫的優勢就在于清晰的展現,這種直觀的表達深入人心,如在表現商朝人以物換物的形象時,傳統油畫的造型技法就能將其具體再現。在史料中通過文字表述可以想象如此真實的生活場景躍然紙上,但是藝術的表現并不是簡單的“以圖說史”。

西方傳統繪畫雖然追求現實美,但是在構圖形式以及刻畫上都經過嚴謹的推敲,蘊含著對歷史以及自然和生命的感悟,在創作過程中一定要以藝術美為最高綱領,運用藝術的手法進行有關歷史文化的表達。

二、研究殷商刻辭進行創作

殷商時期的甲骨刻辭雖然沒有具體表現關于藝術的內容,但甲骨文是以“依類象形”的結構所組成的,描繪了后世的中國藝術形式。殷商的甲骨文含蓄地表達了藝術與原始農耕生活之間的聯系,通過“以形釋義”便可追本溯源,尋找隱藏在甲骨文中的殷商文化與后世中國美學藝術的相通之處。

對于甲骨刻辭“藝”的解讀表現了中國早期文字與藝術的聯系性,人們的生產生活形象所賦予在刻辭中的含義是中華文化所獨有的藝術形式。剖析殷商刻辭文字,解讀其中蘊含的意味,通過傳統油畫的寫實手法進行再現,描繪“藝”所代表的原始生產生活形象,這也是一種對于殷商刻辭的重新演繹和表達[1]。

在字型上對“畫”的甲骨文進行分析,其上半部分為人物執筆形象,下半部分為畫出的十字交叉,可以簡單地理解為人物在地上畫。從甲骨文中出現“畫”的字體就說明原始社會的人們已經開始有了藝術形式的認知,也代表了繪畫在其他的技術勞作中有了特殊的構成,獨立于其他活動。

以畫家趙無極的作品《甲骨文·巴黎天空》為例,如圖1所示,是甲骨文系列作品的宏偉開端之作,體現了畫家對殷商文化的深刻研究。一個個宛如甲骨文的圖騰浮沉云海,其筆法更是與“天”的漢字原型甚為相似,但已突破精確的文字形態,融入構圖而不可分割,進一步表現“書畫合一”的美學概念[2]。再如圖2所示,畫作中錯落有致的古樸甲骨文字形出現了根本性的風格變奏:文字符號逐漸幻化為無形,力拔山河的筆觸奮力掙脫字形字義的束縛,一串串縱橫交錯、似字非字的抽象形體以書畫一體的方式進行展現。趙無極的藝術表達,讓人隱約感知到他與甲骨刻辭中先人們對于“畫”的認識如出一轍。

結合殷商刻辭的形象,可以了解到雖然當時以粗獷的模仿為主要的繪畫形式,但是在時間跨度上更早地體現了華夏民族對于繪畫價值的理性認知。要實現殷商刻辭在傳統油畫上的表達,就要在對殷商刻辭解讀的過程中一步步邁進,不斷地發掘刻辭所蘊藏的含義來完善創作形象,這樣才能使創作內容不斷豐富。

三、研究殷商祭祀文化進行創作

“國之大事,在祀與戎”這句話說明商人非常重視祭祀這一社會活動。上至天子諸侯,下至黎民百姓,對于祖先和天神的崇拜達到了頂峰。在原始社會時期,祭祀文化可以保障國家信仰的統一,鞏固君主的權威,實現社會的和諧。商朝的祭祀儀式經過發展已經趨于成熟,并且有著嚴密的規制,對后世也產生了極大的影響,使得祖先崇拜與自然崇拜深入人心。

殷商的祭祀大致分為這幾類:人牲、祭牲、卜骨、卜甲、筮數易卦等。卜甲、卜辭是用動物的骨頭進行占卜,將豬、牛、羊等動物的肩胛骨進行占卜灼燒,通過卜甲上灼燒出的小孔來進行占卜。商人期盼通過祭祀來獲得祖先的庇護以應對現實生活中出現的災難,并在對祖先神的理解之中尋找解決方法。通過對甲骨卜辭的考古可以發現,在殷商人的心中,祖宗既會賜予子孫安康和豐收,也會用各種手段施以懲罰,降下災禍與疾病。

以科學社會的觀念來看,商人的祭祀行為出于對未知命運的敬畏和預測,但也能反映商人祭祀取悅宗神是出于趨利避害的現實功利需求,這種行為扎根于中華民族的血脈中。在一定程度上可以說祭祀文化發展史是我國近代文明以前的發展史[3],通過對祭祀文化的挖掘與研究,可以了解當時的社會經濟文化政治藝術等多方面。商代的祭祀文化影響了古人的人生價值觀,對于中國文明史、中國美術史而言其意義都是非凡的。

中國的祭祀文化在殷商時期得到了全面的發展,也有自己的祭祀文化特征,代表了中國早期宗教觀念的產生。祭祀文化嚴謹而又復雜,在創作上極度依賴考古文物所提供的史料,也考驗著藝術創作者的歷史洞察力。在表現祭祀文化的同時對于祭祀儀式、祭祀場景以及祭祀的器物和祭祀的人物都要有全面的把握,根據西方大型宗教畫題材的創作可以學習到,要在宏觀中不失細節,既有整體的莊嚴肅穆,卻也不失個人的情感表達。運用傳統油畫形式去表現殷商祭祀文化既是對傳統油畫創作題材的新嘗試,也是將祭祀的內容以及意義進行更直觀的表達,從而重現中國傳統文化在歷史長河中不可忽視的一段記憶。

四、研究殷商青銅器文化進行創作

殷商青銅器在樣式上大致可以鼎、簋、觚、爵、斝,鈴、鉦等為代表[4],形制豐富多樣,紋飾粗獷神秘。殷商時期的青銅紋飾歷經時代的發展,但主要紋飾還是以動物為主,究其源起應是殷商時期的部落文明留下的部落印記。部落將動物圖騰作為部落的凝聚力符號,因此殷商青銅器上所反映的是當時的人們對猛獸的崇拜思想和對神性的祈求。青銅器上各種獰厲粗獷的動物紋飾就是基于對于自然的恐懼,對于未知的擔憂,因此出于安全感需求,從而在青銅禮器上表達辟邪免災的愿望。《呂氏春秋》有云:“周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身,以言報更也。”這里明確地描繪了人們對于猛獸的恐懼以及敬畏。

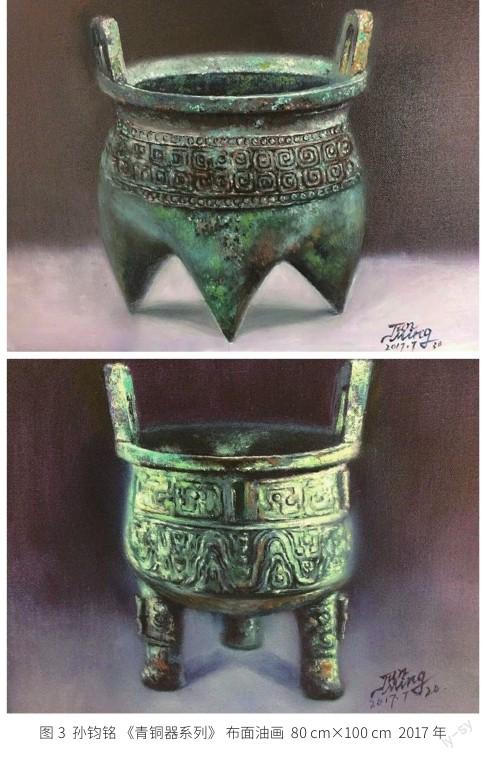

殷商青銅器體現了商人在文化上的成就以及對于美的追求,這是值得我們高度重視的,這不僅顯示了一個民族的審美開端,也是民族想象力的啟示。以畫家孫鈞銘創作的《青銅器系列》為例,如圖3所示。畫布中的青銅紋飾蘊含了豐富的歷史文化,運用傳統油畫的寫實方法可以最大限度地體現殷商時期人對自然形象的描繪。在傳統油畫創作上取材于青銅器題材,描繪的紋飾紋樣符合歷史特點,殷商青銅器紋飾多描繪神話中的猛獸,這是對自然的恐懼以及敬畏[5],是人們對于未知恐懼的心理投射,畫面中的青銅紋飾凝聚了中華民族藝術創作的蓬勃生命力,使殷商文明由偉大走向美麗,以油畫方式傳承。同時,畫家將抽象的符號在畫面中進行具象的表現,將殷商時期人們對于自然的崇拜進行具象化表現,這是有關青銅器文化的又一創新表現。

五、殷商文化對傳統油畫創作的價值

在現代社會日益濃厚的消費文化熏陶下,傳統歷史文化題材的創作被世俗欲望的和依從資本市場方向的大眾消費藝術所影響。傳統油畫創作的價值取向隨著社會的發展而不斷轉變,這種轉變主要體現在:由美術對文化的傳播、美術對文化的解讀,轉向自我心靈的表達;由對崇高的理想化審美形式轉變成了世俗欲望的情懷表達和感性欲望的宣泄;由普遍的人文主義關懷轉變成了個體生存狀態的呈現;由結構嚴謹的宏大敘事轉變為毫無邏輯的碎片化的瞬間掠影[6]。

如何以藝術的形式去重現民族精神,呈現民族文化特征,是當今中國文化復興,增強文化自信的需要。傳統歷史文化題材的創作想要獲得發展的空間就必須做到“借古開今”。殷商時期是中華民族文化的歷史發展中重要的起始階段,具有絢爛的歷史文化、神秘的歷史文獻、多姿多彩的歷史文物和深遠的歷史文化影響。借助傳統油畫創作可以形象地記載文化記憶,使得民族文化在這種記載與重構中得到傳承與發展。

進行中華文明歷史題材創作的藝術家應該在當下以自己獨特的視角和藝術創作手段去觀照歷史,表現我們民族進程中最具價值的文明成果,運用西方傳統油畫的創作方式去進行民族的文化創作就是對文化的創新體現。對于殷商文明歷史題材的創作不僅是回顧歷史、再現歷史,更重要的是向后人呈現當代藝術家的歷史情懷與文化態度。

六、結語

文化傳統在當代是文化創造與發展的重要內容,雖然油畫是西方的繪畫語言,但是其具有的寫實性能夠將中華文明延續不斷的歷史刻畫得更加深入。研究殷商文化,以藝術的手段重現殷商文明的偉大與美麗,體現了中華民族特有的精神內涵與民族神韻。

作者簡介

李光,男,漢族,山東菏澤人,副教授,研究方向為油畫。

張明威,男,漢族,河南商丘人,碩士研究生,研究方向為油畫。

參考文獻

[1]李澤厚.美的歷程[M].天津:天津社會科學院出版社,2012.

[2]張光直.美術、神話與祭祀[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013.

[3]黃宗賢.用藝術的方式重構文化記憶講好中國故事—觀中華文明歷史題材美術創作工程作品所想到的[J].美術,2016(11):111-114.

[4]林永康.中國油畫的當代性[J].美術大觀,2021(2):14-23,214.

[5]涂超.論中國油畫的民族性及其價值[J].美術教育研究,2015(18):16.

[6]趙昆.關于中華文明歷史題材美術創作工程的思考[J].美術,2017(2):96-98.