新時代下的中國畫創作新范式

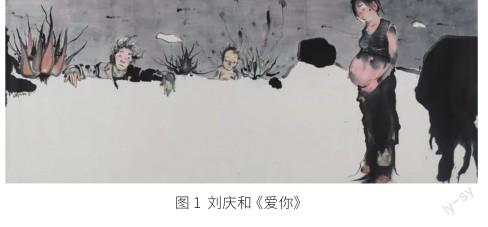

摘要:以劉慶和為代表的當代藝術家在與新時代接軌的過程中發現傳統文化對于當代中國畫的限制,正通過對各種藝術語言的分解、重構,努力開拓個人自由的藝術空間。作為新時代的中國畫領軍人物之一,劉慶和創作出了一系列具有其“標志”的優秀作品,其中的一幅《愛你》給我的印象最為深刻,因此本文以《愛你》為例,展開論述新時代下的中國畫創作新范式。

關鍵詞:中國畫;創作;劉慶和;藝術語言;《愛你》

一、作品的時代背景與時代性

在當今都市化的時代,許多畫家將自己的目光轉向了社會的各個層次,他們走進生活中,體味著社會的變遷,從而尋求創作的靈感。由于生活環境的差異,藝術家的藝術形式也呈現多樣化的特點,主要有三種類型:一是以李孝萱、劉慶和為代表的對城市生活的描寫;二是以田黎明為代表的美好安寧生活的寫照;三是以城市婦女為創作主題的繪畫作品。

劉慶和是中國20世紀60年代典型的受表現主義繪畫影響的中國水墨人物畫家,他所處的時代,正是中國傳統美術受到西方美術觀巨大影響的時代,經歷著中國美術的巨大變革。許多畫家所做的一切,都只是為了讓自己顯得與眾不同,他們的繪畫初衷已經發生了變化。但是,只要是用一顆真誠的心去生活、去感受,就無法回避中國繪畫面臨的新問題。新文人畫的產生,既有對傳統文化的留戀,又有對生命的恐懼和相互的慰藉。劉慶和的繪畫具有強烈的時代感,但又不完全脫離傳統。他筆下那些迷惘游離的人物,已迥別于“主流藝術”與“學院派”的那些不古不今又無關痛癢的形象,而是具有對現實生活的切入點,在很多方面與表現主義有相通之處。

二、作品的題材與主題

劉慶和認為要使中國人物畫現代化,就要考慮避免情節的過多介入。情節的介入,削弱了視覺藝術的語言功能,現代藝術的意義應在于讓觀者以自己的想象來引發最大范圍內思想感情的共鳴。他作品的特別之處在于他總是能通過簡潔的形象表現某種故事性,使人情不自禁地進入畫面開始聯想。在《愛你》(圖1)這幅作品中,他以親情為主題,通過描繪一個生命的誕生和生長過程來講述作者眼中的當代家庭現狀。除此之外,這張畫還涉及女性題材,以短上裝露出孕婦的大肚子(圖2),讓中國女性的身體從層層的文化包裏與遮蔽中慢慢地敞開,讓女性特有的柔美與曲線在筆墨中流淌,身體的呈現與畫面的表達合二為一,體現了人性對潛在審美、生理欲望的渴求。

劉慶和認為我們所能做的只有關注當下,如果以這一準則來看待傳統藝術,就不會被傳統凌駕于自身之上。這幅作品突出了“人和生命”這一永恒的主題,他用荒誕的方式表達了自己對生命的敬畏。這幅作品以親情為背景,是一種情感的宣泄,表達了人們對生命逝去感到無奈的心境,生長的進程我們同樣無法阻攔。在生活中,我們每天都在經歷著事物的消逝和生長,可見的東西出現的時候意味著某種物質的逝去和轉化,從有到無,再從無到有。我們往往只關注那些我們能看到和感覺到的事物,其實看不到的一切也在悄悄發生著變化。劉慶和以其特有的形式語言表現了一系列生存主題,這是他當時創作的主要傾向,實際上他表現的是一個已經惡化了的生存環境在等著我們的子孫后代。現實的社會壓力、父母對孩子的過度溺愛或過度冷漠給孩子成長的內心帶來無形的影響,很多孩子在大人制造的環境中被動地快速成長,沒有體驗過從兒童成長為成人的自然過渡期。

三、作品的風格與情感

《愛你》這幅作品體現了劉慶和一貫平淡天真的藝術風格,他的作品總是能深刻反映喧鬧的都市環境下人們面對生活的無助之感,我們總能從他的作品中看到這個時代人們的生存狀態。雖然這幅畫描繪的是家庭題材,但奇怪的是,在每個人的臉上都看不到笑容,仿佛我們也能體會他們的無助之感。作品的畫面不僅觸及了人們內心深處的情緒,更有一種發人深思的幽默和反諷。他用水墨語言記錄了我們這個時代人類的心聲和狀態,他以一種與現實若即若離的態度作“在場”的悠游,使其作品既貼近生活,又保持著與真實的距離。

他使用傳統的線條和筆墨來描繪現代人對生存環境的憂慮不安,可以明顯看出畫中的幾個人物臉上都透露著某種無奈、壓抑和焦慮。他的人物造型以傳神為主,形象大膽、夸張,他喜歡對人物造型進行概括、簡化,但卻始終個性鮮明。他十分注重對于人物的心理描寫,在我看來,他筆下類似的人物形象其實也反映了他自己內心世界的一部分。畫面中還出現了他的標志性符號——水,他很善于借助水來表達自己的思想感情,與其他畫水的畫家不同,他的水往往給人一種既平靜又不安的感覺,似乎在冥冥之中潛藏著某種危機,神秘莫測。

他曾說過:“議論和舒展的情懷是否感人至懷,才是我們真正要追求的大主題,才會更有利于我們的身心,才是我們真正的生活主題。”在這幅畫的家庭主題中,家庭這一私人性的生存空間揭示了社會性的內涵,在社會生活的公共空間中,呈現了人類之間的冷漠以及交流的困難。關于這一類的作品呈現了在計劃生育政策影響下,中國的二孩、三胎政策,可謂一幅幅“全家福”,折射出一個時代家庭文化的變遷。在他的塑造下,我們仿佛能從一張張麻木的臉上看到他們對于純真情感的渴望和對美好生活的向往。

四、作品的筆墨與技法

劉慶和所處的時代和所處的環境,各有其獨特的筆墨語言。從這些畫家的作品中,我們可以看到中國畫壇上“墨”與“法”的精神,也可以看到他們對藝術、對生活的追尋。“寫實水墨”雖為徐悲鴻等畫家所開創,但因其對明暗的偏重,以及對現實形態的過度重視,其對筆墨的表現力受到了一定的制約。劉慶和吸收了傳統人物畫、民俗畫,甚至西方表現主義的特點,并在不斷的創新實驗中逐漸摸索出一條屬于自己的道路。在劉慶和的這幅作品中,他將沒骨畫法與工筆技法相結合,于隨意之中透出嚴謹,看似落筆草草,卻又不失美感。他的筆墨在灑脫之中又蘊含著美的規律,畫面效果清新脫俗。

五、作品造型與色彩

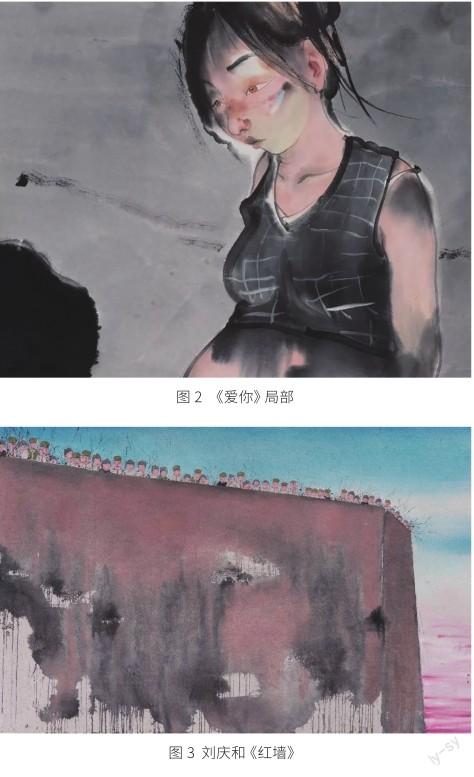

在造型方面,與劉慶和的其他作品一樣(圖3、圖4),他總是能利用鮮明的正負形使畫面看上去有整體感和簡約美。此外,線條是劉慶和塑形的一種重要手段,它不僅可以用來確定圖像的邊界,也可以用來控制墨色的效果,而且他還樂于故意在顏色與墨色之間留有空隙,以創造一種獨特的線條趣味,這種“刻意為之”可以很好地強化作品的形式感和節奏感。往往看似信手拈來的舉動,其實都是畫家苦心經營的成果。

在色彩方面,他使用了簡潔的色彩,具有鮮明的黑白對比效果,這種富有層次的色彩搭配在傳統經典作品中是看不到的,屬于極具當代特征的水墨人物畫。這幅畫的色彩不多,主要以水墨為主,就連背景中的水也是用淡墨表現。他一如既往地使用大墨塊來吸引觀者的視線,巧妙利用色彩之間的搭配給人留下深刻印象,畫面效果豐富又十分和諧。

六、作品帶來的啟示

中國繪畫的現代化道路是不明確的,如果僅僅是為了滿足公眾的審美,就很有可能對中國繪畫的現代化發展造成負面的影響。因此,我們要給觀眾留下欣賞的空間,給他們的意識與感覺可能發生沖突的機會,這樣,中國畫的現代意義才會顯現出來。當代中國畫家一味追求不可思議的古怪、苦澀、暴露、扭曲、變形以示時代性,只會產生嚇唬人的感覺,只有使作品平和宜人,才會有成熟的魅力。從劉慶和這幅作品中,我能看到一位優秀的藝術家通過畫面所要表達的情感,一幅好的作品就像是在訴說一個故事,能使人的心變得平靜。

七、總結

不管是在哪個方面,新時代下的中國畫創作都應該具有更加發散性的思維與想法,打破常規觀念中所謂的“標準”,更精準地體現藝術的當代性。本文對新時代的中國畫創作發展方向進行了研究,發現在新時代下,中國畫的發展還需要很長一段歷程才能達到更高的水平,所以我們必須堅持傳承中華優秀傳統文化,并在創新的道路上不斷探索,希望未來在中國畫領域中,能夠出現更多獨具一格的“劉慶和”。

作者簡介

盛凌慧,女,福建永安人,碩士研究生,研究方向為中國畫。

參考文獻

[1]邵倩.當代中國寫意人物畫的意象造型[D].濟南:山東師范大學,2015.

[2]李俊芬.解讀劉慶和水墨人物畫創作[J].美術教育研究,2020(11):16-17.

[3]陳凱悅.當代國畫藝術的筆墨傳承與創新[J].旅游與文化,2018(20):43-44.

[4]馬元.淺談劉慶和水墨人物畫的時代性[D].蘭州:西北師范大學,2012.