非物質文化遺產武強年畫的當代闡述及其傳承發展研究

摘要:武強年畫是一部民俗文化的“活化石”,是民間藝術瑰寶,具有極高的研究價值。文章將理論聯系實際,通過查閱資料和實地調研對武強年畫的產生與發展、藝術特色進行總結闡述,了解武強年畫藝術背景,分析武強年畫藝術語言,充分挖掘武強年畫特色文化,探索設計活化武強年畫的新方式,進而根據武強年畫文創產品的現狀,淺析武強年畫在數字信息時代下武強年畫文創產品的數字化創新設計形式與開發策略,為非遺年畫藝術的活態傳承提供一些經驗和啟發。

關鍵詞:武強年畫;文創設計;數字化

“色又鮮,紙又白,年畫打從武強來。門神灶馬花花紙,娃娃美女笑顏開”,一句句瑯瑯上口的民間歌謠描述了武強年畫這件精妙絕倫的民間藝術。

河北省武強縣木版年畫是國家級非物質文化遺產,始于宋元時期,在清代達到鼎盛。幾百年來,武強縣木版年畫根植于農耕社會,伴隨著社會的變遷,沉淀了人民的情感、信仰和倫理。作為中國傳統文化藝術的重要組成部分,其通過簡明精辟的藝術語言和卓絕精湛的技藝手法,成為農耕文明時期河北地區人民社會繁衍生息的縮影。它映射了民俗民風和人民的思想愿望,為后世追尋燕趙文化蹤跡,研究民俗文化、民風民情提供了至關重要的理論依據。

如今,弘揚優秀傳統文化,傳承中華美學精神,是時代主旋律,也是實現文化自信的必由之路。中國傳統藝術依托文創的形式傳播內涵和價值,濃縮文化精髓,是傳統藝術現代化設計的呈現。當前武強年畫的傳統文創產品存在樣式老舊、缺乏創新、品種雷同的問題,已無法更好地適應數字信息時代的市場需求,急需突破性的創新設計來活化武強年畫藝術,加速使其文創產品適應當下社會經濟形態,促進武強年畫的傳承與發展。

一、武強年畫的產生與發展

武強年畫是武強縣自然環境和人文歷史因素共同孕育的產物。武強縣地勢較為低洼,雨水豐沛,且多條河流貫通。歷史上黃河北流曾流經武強縣境內,形成新的河道入海,黃河泛濫,因此導致武強多旱澇災害。清代光緒年間的《深州風土記》中曾有文字記載武強縣內可供使用的資源、物力相對匱乏,土地貧瘠,人民生活貧窮,這也佐證了武強縣農業生產受自然因素影響,發展不穩定,十室九匱。生存的需求致使武強人民以畫補農,為年畫發展埋下了伏筆,也造就了大量貼近民間生活的題材內容。明代永樂年間,在各種積極因素的影響下,武強年畫技術逐漸成熟形成規模化生產,在民間廣泛流傳。從清代開始一直到民國初期,武強年畫一直處于巔峰發展時期,年畫產業競爭激烈殘酷。隨著社會變遷,各大畫坊為了生存發展,以具有愛國主義情懷的題材為主,此時的武強年畫也從單純的驅邪祈福作品轉變為具有社會功能和文化內涵的藝術作品[1]。武強年畫一路走來一直在傳統中尋求創新,多年后的今天仍應該保持與時俱進的意識,尋求適合當下的傳承和發展之路。

二、武強年畫的藝術特色

區別于四大木版年畫,武強年畫脫胎于農耕社會時期,其藝術風格質樸,更貼近生活,所呈現的多是古人對自然界和社會的直接或間接認知。創作元素來源于生活的沉淀,大多與民間生活習俗有關,不拘細枝末節,主題鮮明突出,富有民間生活情趣和藝術色彩。題材內容廣泛,如祈福迎祥、驅兇納吉、戲曲人物、社會時事、花卉動物、幽默諷刺等,文化內涵豐富,多表達農民階級的生產生活和思想觀念。筆者在對武強博物館考察時發現,武強年畫擁有大量寓意祥瑞的題材。具有吉祥寓意題材的年畫作品表現了各個時期人民對于美好生活的追求向往,也是他們的精神寄托和心靈慰藉。

武強年畫最突出的畫面特點為豐富飽滿、少留白,尤其是神像類的作品,如《增福財神圖》,畫者會在主體物周圍加入銅錢、元寶、如意等有吉祥寓意的元素填補畫面空白。構圖形式上講求近似對稱,形成協調平衡的畫面整體效果,追求視覺上的飽滿和勻稱,這種模式符合民間百姓追求生活圓滿、幸福美滿的人生觀和價值觀,這與中國傳統文化中求全求滿的美學觀念交相呼應,在構圖上追求圓圓滿滿設計思維的同時又留有適當的空隙,畫面空間緊湊但不擁堵,視覺效果豐富[2]。

在封建統治下的百姓平日里多使用素色物品,皇室貴族多使用明艷華貴的顏色,顏色背后展現的是森嚴的封建等級制度。年畫作為一種視覺元素和情感語言,除了應用于節日張貼外,還寄托了百姓對美好生活的追求向往。同時,武強縣當地盛產制作紅、藍、黃三原色顏料的植物,因此武強年畫的用色觀念受社會因素和自然因素的影響,大量呈現艷麗的色彩。武強年畫藝人擁有多年的施色套印經驗,與多數年畫作品一樣,重正色(原色)抑間色(復色),用色極為大膽卻又不失協調,以三原色為基調,多粉、綠,對比度高。武強年畫多采用互補色、對比色、鄰近色、無彩色四種對比方式,如紅和藍、紅和綠、藍和黃、紅和黃、綠和黃、綠和藍、黑和白等多種色相對比,通過色彩的面積關系突出表現人物性格,營造畫面的喜慶氛圍,敢于運用跳脫的顏色表達百花齊放的精神世界[2]。主色調統一,用色少但變幻多,顏色排列規律,給人以強弱、虛實、遠近、次序等感受,增加了物體的立體感與層次感。

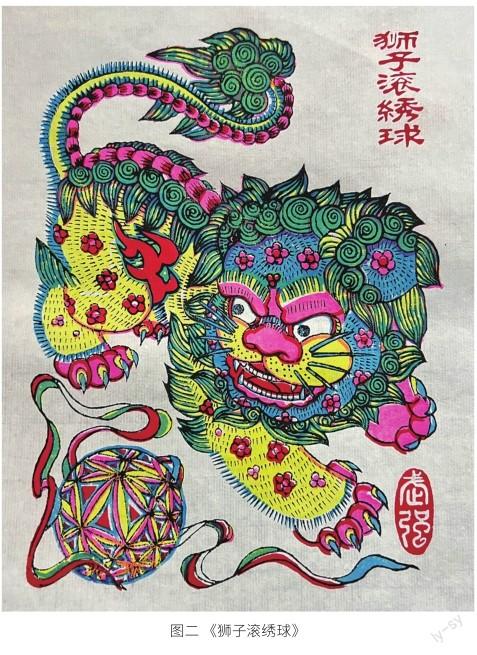

在造型方面,武強年畫以陽刻為主,陰刻為輔,陰陽結合,相輔相成。線條簡練,高度概括凝練,粗細變化明顯,流暢靈動。通篇觀之,粗中有細,大氣磅礴。人物造型夸張,多為五短身材,頭大身小,尤其注重眼部的刻畫,人物品格氣質突出,講究“武將霸氣、文官大氣、童子稚氣”,對動物的刻畫將重點放在頭部,亦有“十斤的獅子有九斤頭”的說法。頭大身小是武強年畫對于主體物刻畫的要領,與現代大眾所喜愛的卡通形象有著異曲同工之妙。

三、數字化文創設計的應用

非物質文化遺產武強年畫是農業手工業時代的產物,由民間創造,經民間沉淀,在沒有數字化的時代里,極具文化性的年畫作品,承載著情感與智慧,依附于特定的地區和群體,在局限性較大的非遺區域空間中艱難傳播,發展至紙媒時代也只是借助互動性較弱的平面圖片和文字羅縷紀存[3]。通過對武強年畫博物館及周邊紀念品商店的考察可發現,武強年畫的文創設計局限于固有的設計思維,停留在二維或平面的效果展示,缺乏互動性和趣味性,并沒有對民俗文化的深入挖掘和思考,只簡單復制年畫元素貼圖到陳舊老套的旅游紀念品載體上,隨著人們對生活品質的需求增加,對文化精神層面的需求也逐步增多,需要文創產品擁有更多的文化性和創意性。

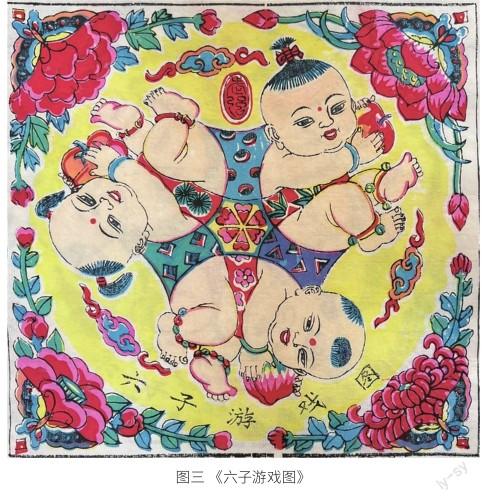

針對武強年畫的再生性文創設計,著重點在于對文化的深度挖掘以及文化元素提煉與數字技術融合。汲取武強年畫中吉祥文化濃厚、代表性強、趣味性豐富的《六子游戲圖》作為特色民俗文化符號,其主體人物為珠圓玉潤、憨態可掬的胖娃娃形象,表達了人們對夫妻和美、早生貴子、兒孫滿堂的美好希冀,此圖包含了大量的中國傳統裝飾元素,文化內涵豐富,集祥瑞喜慶于一身,可謂“圖必有意,意必吉祥”,觀之智趣無窮[5]。以《六子游戲圖》中的主體形象為原型,設計憨厚可愛、樸實淳厚、平易近人的武強年畫IP形象。作為能夠在文化和情感上達到共鳴的一種超級視覺符號,將易讓國人產生情緒共鳴的吉祥文化元素有效提煉融入武強年畫的數字化文創產品當中,有助于增加文創產品的文化、藝術附加值。參考武強年畫作品的用色觀念及構圖形式,以艷而不俗的色彩搭配、飽滿勻稱的構圖、五短身材的可愛造型營造吉祥喜慶的畫面氛圍,將主體物拆分為三個Q版人物。三個形象既是獨立的主體又能夠回歸到原有的構圖狀態,通過數字技術手段使IP形象動起來,六個孩子的頭和臀部互相連在一起,體現了“三童變六子”“爭頭(第一名)”“爭錠(元寶)”的吉祥寓意。提取其中一個作為主形象,配合插圖、動態表情包推廣傳播,可以“活化”武強年畫IP形象,以3D技術、虛擬現實技術增加武強年畫博物館藏品的互動性,適時推出武強年畫相關系列文創IP盲盒及數字藏品,有助于加深人們對武強年畫的互聯網記憶。與衡水當地的特色產品嫁接,尋找實用性強的實體文創載體,脫離原有的刻板老套的文創設計,有助于產生年畫傳承再生及年畫博物館的交互性新體驗和構建文化創意衍生品的商業化新形式。

四、結語

武強年畫是寶貴的中國傳統藝術,也是不可磨滅的歷史印記,無論是在文化方面還是在藝術方面,都極具研究價值和觀賞價值。除了考慮傳統藝術的傳承之外,我們應該更多思考如何讓傳統藝術在當下社會保持活躍。在數字化時代高度發展的今天,數字技術在武強年畫文創產品上的合理應用能夠有效推動體驗升級,奠定民俗文化數字化基礎,帶來全新的交互體驗,有效增強武強年畫作品的可視性和互動性,更好地獲得代入感和沉浸式體驗,更易產生情緒共鳴,喚醒消費者內心對傳統藝術的情感需求,促進數字化與非遺傳承的良性互助,為文化自信強國之路保駕護航。

基金項目

河北省在讀研究生創新能力培養資助項目(項目編號:CXZZSS2023135);河北地質大學學生科技基金科研項目資助(項目編號:KAZ202309)。

作者簡介

范育樺,女,漢族,山東煙臺人,碩士研究生,研究方向為藝術設計-視覺傳達設計。

參考文獻

[1]孔郄建業.武強年畫的藝術風格及歷史文化研究[M].保定:河北大學出版社,2007.

[2]林瑞雪.武強年畫的視覺元素研究[D].天津:河北工業大學,2017.

[3]張呂,雷雨晴.數字化生存語境下非遺的傳播與傳承[J].中國電視,2021(10):72-76.

[4]劉維尚,劉浩然,馬鑫.設計學視野下的武強年畫吉祥文化探析[J].包裝工程,2019(22):265-269.

[5]張宗登,劉靜芝,張紅穎.武強年畫《六子爭頭》的裝飾特征及民俗成因探析[J].裝飾,2020(6):94-97.