人民的總理

熊蕾

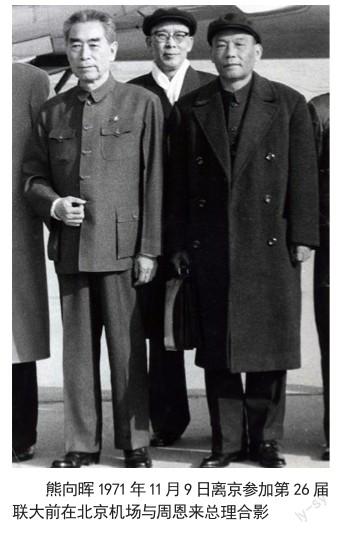

周爾均將軍在他的新著《百年不了情——我與伯父周恩來相處的日子》一書中,提到了兩句話,勾起我對一段往事的回憶。

1976年4月初的一天晚上,在財政部國際局(即今天的中國銀行)工作的我的南開大學同學宋平分、王麗麗打來電話,說她們團支部要去天安門廣場為周總理敬獻花圈,讓我幫她們想幾句話,寫在上面。

全國人民的共識和心聲

當時我在一機部農業機械研究所工作,雖然遠在郊外,但是經常會進城查資料。兩位同學給我來電話之前,我剛借進城查資料的機會,去過天安門廣場。時值清明,人們借著這個悼亡掃墓的日子,再次到天安門廣場的人民英雄紀念碑前緬懷總理。環繞紀念碑,放置了人們敬獻的無數花圈,紀念碑上還貼出無數悼念詩文,寄托對1月8日去世的周恩來總理的哀思,表達對壓制人民懷念總理、違背人民群眾意愿搞“反擊右傾翻案風”的不滿和憤怒。那時候我們還不知道這股壓制人民意愿的勢力叫“四人幫”。

1976年的1月特別壓抑。1月8日,我們聽到了最不愿意聽到的周總理去世的消息,全家人都哭了。我第一次看到父親痛哭失聲!第二天到了辦公室,同事們也都是淚眼相望。然而種種對群眾悼念周總理活動的禁令,讓人們既悲且憤。這時,我們聽說了北京群眾自發去天安門廣場悼念總理。父親也在一個晚上和我們一起去了廣場。看到白色的花圈和人們拴在樹籬上的白花把紀念碑周圍變成了一個壯觀的銀色世界,看到冒著呼嘯的寒風默默悼念總理的人山人海,其中甚至有不少家長帶著剛剛學步的孩子,我感到無比震撼。我聽到父親感慨地低聲說了一句:我放心了!

在悲憤中,我寫了一首題為《痛悼周總理》的詩。此刻兩位同學在電話那頭跟我索句,我就把詩中的四句話念給她們聽:

人民的總理人民愛,

人民的總理愛人民。

總理和人民同甘苦,

人民和總理心連心。

她們一聽,說好,我們就用這四句話。

第二天晚上,她倆又打來電話,說她們把這四句話寫在了她們團支部獻給總理的花圈上,花圈放在人民紀念碑向南的碑座上,立刻就吸引了很多人,已經有人把這四句話譜了曲在現場教唱。

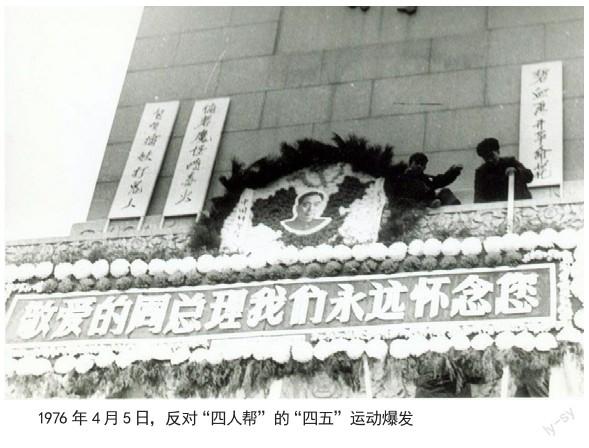

1976年的4月4日是周日,我再次到天安門廣場看花圈、看詩文,也看看我貢獻了那四句話的花圈。因為是休息日,廣場人非常多,紀念碑從底座到碑身環繞著層層花圈,還有工廠、單位的人們不斷抬著花圈往廣場而來。紀念碑已經無處安放花圈,人們就把花圈一排排放在廣場上,有些小花圈拴在燈柱上。同1月間悲傷壓抑的氣氛不同,這一次人們更多的是憤怒,很多挽聯、挽詩、挽文的矛頭明確指向群眾最不滿意的那種反總理的勢力,也就是“四人幫”。

1976年清明,首都和各地群眾自發悼念周總理的活動,演變為對“四人幫”倒行逆施的抗議,被稱為“四五”運動。在“四人幫”把持的宣傳機器將這場運動打成“反革命事變”并加以鎮壓之后,宋平分、王麗麗也受到追查,讓她們交代這四句話的作者是誰,有沒有“后臺”。她們頂著巨大的壓力,保護了我。在最難過的時候,當時主持財政部工作的張勁夫同志說了公道話:這首詩就是悼念總理的,不是什么反革命,不要查了!我雖從未見過張勁夫,但是深深感到他對總理的感情和勇于擔當的氣魄。

粉碎“四人幫”之后,“四五”運動得到平反,天安門詩抄正式出版,這幾句話和當時天安門的許多詩文一樣,得見天日。宋平分、王麗麗她們作為詩“作者”也應邀參加了不少有關活動。直到她們的一位同事向她們詢問這件事,她們才如實相告。那位同事就此寫了一篇文章,發表在《人民日報》的“戰地”副刊上,我和這四句話的關系也第一次公之于眾。其實,這時我覺得誰是原作者已經不重要了,因為周總理是“人民的總理”已經是全國人民的共識和心聲。

周爾鈞將軍在書中引用的兩句話是:“人民的總理愛人民,人民的總理人民愛。”這和我那四句話的次序不一樣。他認為,有了總理愛人民,才有人民愛總理。這不無道理。但是我寫“人民的總理人民愛,人民的總理愛人民”,也是有原因的。一是全詩基本上是押人辰韻,這里第二句以“愛”結尾就押不上韻腳了。二來我原詩前邊的部分寫了總理的雄才大略,豐功偉績,寫到這四句時,先講“人民的總理人民愛”已是水到渠成。三是人民愛總理,總理愛人民,人民和總理永遠是互動而平等的。

無論如何,周總理是人民的總理,這一點是毫無疑義的。我自己就是從切身經歷中,對周總理是人民的好總理體會越來越深。小時候不懂事,我覺得總理就是黨和國家領導人中的一個,并不了解周總理對國家對人民對中國革命的特殊貢獻。及至“文化大革命”動亂年代,親眼目睹周總理是怎樣苦口婆心地做各地不同派別群眾組織的工作,讓他們停止派性爭斗,在“抓革命、促生產”的大前提下團結起來;他力挽狂瀾保護陳毅老總等一大批老干部和民主人士;與此同時,他還親自領導安排當時國內的工農業生產,并在國際交往中縱橫捭闔,不斷有所建樹和突破。我曾親耳聽到參加過珍寶島自衛反擊戰支前工作的荒友講,1969年3月15日戰斗打響前,周總理親自打電話,關心問候在前線爬冰臥雪的解放軍戰士,極大地鼓舞了部隊指戰員的斗志。在大港油田實習時,我也聽到石油工人講到周總理對剛剛起步的海上石油鉆探的關心和對石油工人的關懷。那時我的感覺就是,當時中國的7億人,每個人似乎都在周總理的心上。

把國家和人民掛在心中的好總理

周爾均將軍在書中提到,周總理是中共領導人中最善于交朋友也是朋友最多的一位。我覺得,恐怕在全世界古往今來的國家領導人中,大概也沒有誰有周總理那樣多的朋友。他的朋友,不僅有黨內外國內外的政界軍界商界領導和精英,更有大量的普通工人農民和各行各業的人士。而且周總理的眾多朋友,完全不是點頭之交、泛泛之交,而是真正可以說得上“知交”的朋友。盡管這里面很多人,尤其是一些外國政要,他們可能與總理政見不同、信仰不同,卻并不妨礙他們由衷地敬佩總理,并由此尊重他所代表的那個國家和人民。

這樣把人民掛在心中的總理,人民怎能不與他心連心?而這種對人民的牽掛,創造了很多世界奇跡。

其中的一件事,就是中國癌癥分布的調查。早在1958年,周總理就親自調將,讓李克農的女兒李冰掛帥,成立了北京腫瘤醫院,并且派她帶隊前往河南林縣(今林州),調查當地很嚴重的食管癌情況。由此開啟了中國癌癥分布調查。1969年,在周總理的直接關心下,全國腫瘤防治研究辦公室正式成立,李冰擔任主任。1973年,全國腫瘤防治辦公室第一次啟動了全國范圍以惡性腫瘤為重點的居民死因調查回顧,幾十萬基層衛生人員和“赤腳醫生”參與調查。在這次調查的基礎上,中國第一本《中華人民共和國惡性腫瘤地圖集》在周總理去世后的1979年出版,在中國乃至世界醫學史上都是第一。

周總理領導創造的另一個世界奇跡就是對地震預測的研究工作。1996年,我們為美國《科學》雜志做了中國地震預報的報道。美國的編輯非常奇怪,中國是怎么搞起地震預報研究的。我們的記者李慧采訪了十多位中國地震預報方面的專家,他們無一例外地提到1966年邢臺地震后,周總理去災區視察慰問時的一個插曲。我們的報道以此為開頭,刊登在1996年9月13日的《科學》雜志上:

按照流行的說法,一切都是從一位老農提出的一個樸素的要求開始的,他的生活剛剛被1966年3月發生在中國河北省邢臺的地震攪得昏天黑地,那次地震使8064人喪生,是新中國成立17年來第一次發生大規模災難性地震,引起了國家領導人的極大關注。“我們很感激政府為我們度過災難所做的一切”,據說這位老農這樣對親自前來指揮救災工作并慰問災民的周恩來總理說道。“但是下次地震來之前,政府能不能先給我們打個招呼?”他的請求也帶有政治的意味:很多中國人把地震視為國內不安定的不祥之兆,指望政府確保政治結構安然不動。

回到北京,周總理召集了一批中國頂尖的地球科學家,要求他們幫助避免這類災難。1971年,創建了國家地震局,主持一項剛剛開始的全國性計劃。不到5年,國家地震局回應了那位老農的要求,發布了歷史上第一次成功的短臨地震預報:在一次7.3級的地震于1975年2月4日襲擊中國東北的遼寧海城前13小時,就發出了警報。

中國的地震預報計劃由此應運而生,盡管其成功的定義難以捉摸而且很有節制,它仍是世界上有所爭議的最有成效的計劃。

這就是我們人民的總理。一位農民看似很不“科學”的一個請求,啟動了共和國總理親自部署了一項世界級的科學研究計劃!這樣的總理,人民怎能不發自內心地熱愛?

人民的總理人民愛,人民的總理愛人民。這是無數感人的事實化出來的,也成為人民與公仆關系的一面鏡子。

(編輯 季節)