播期對小麥子粒品質和產量性狀的影響

崔永增,呂麗華*,李謙,孟建,李明遠,賈秀領

(1.農業部華北地區作物栽培科學觀測實驗站/ 河北省作物栽培生理與綠色生產重點實驗室/ 河北省農林科學院糧油作物研究所,河北 石家莊 050035;2.河北省農業技術推廣總站,河北 石家莊 050000)

小麥生產的主要目標是高產、穩產,同時提高小麥子粒品質。在實際生產中,應根據品種和區域特征來調整播期,實現小麥高產的同時,兼顧品質效應,該項研究一直是我國小麥栽培研究的熱點之一。

有學者認為,小麥本身遺傳性狀比較穩定,品質性狀受外界影響不顯著,品質性狀指標呈穩定現象[1]。也有學者提出了不一致的觀點,一些學者認為,小麥子粒蛋白質含量隨著播期的推遲而逐漸降低[2];一些學者認為,子粒蛋白質含量隨著播期的推遲而逐漸增高[3~5];還有一些學者認為,子粒蛋白質含量隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,早播和晚播均不利于蛋白質含量的提高[6~8]。播期對小麥產量影響顯著,有部分學者認為產量與播期符合二次曲線關系,隨著播期的推遲,產量先逐漸升高,當播期超過一定時間后繼續推遲播期,產量則逐漸降低[9~13];也有部分學者認為產量與播期符合線性方程,隨著播期的推遲,產量呈逐漸降低的趨勢[14~17]。

不同播期的溫度、水分和光照等外界環境條件也不一樣,有關播期對小麥子粒品質[18~22]、產量及其構成[23~26]、生理特征[27~30]和農藝性狀[31~35]的影響研究較多,但適宜播期因品種和地區而異。河北省為較適宜種植優質專用小麥的省份之一,當地代表性優質小麥品種為藁優5218,因此研究該品種子粒品質改善的適宜栽培措施非常必要。為了明確藁優5218 在河北地區優質高產的適宜播期,連續2 a 在不同的氣候年型下進行了播期對小麥子粒品質、產量以及穗部性狀的影響研究,旨為豐富完善該品種的適宜栽培技術。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

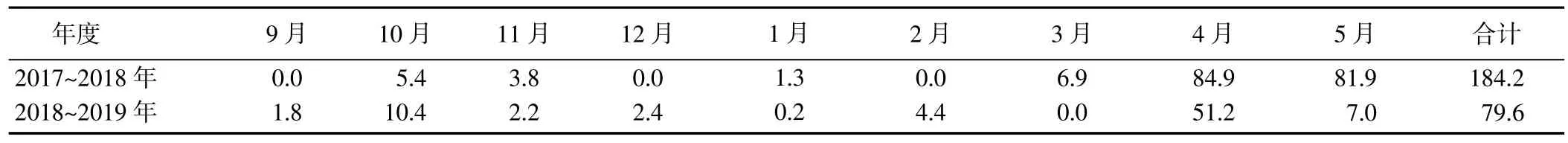

試驗于2017~2019 年連續2 個小麥季在河北省農林科學院糧油作物研究所藁城堤上試驗站進行。試驗地0~20 cm 基礎土壤養分含量為全氮0.098%、全磷0.24%、有機質1.65%、有效磷18.7 mg/kg 和有效鉀89.7 mg/kg。氣象數據(表1 和2)顯示,2 個小麥季的氣候條件不同,其中2018 年為干熱風較重年型,2019 年為偏旱年型。

表1 試驗年度小麥生育期的降水量Table 1 Precipitation during the growth period of wheat in the experimental years (mm)

表2 試驗年度的冬前≥0 ℃積溫和干熱風天數Table 2 ≥0 ℃accumulated temperature and dry hot air days before winter in the experimental years

1.2 試驗材料

冬小麥品種為藁優5218。該品種是石家莊藁城農科所選育的強筋優質小麥品種,適宜在河北省中南部冬麥區中高水肥地塊種植。所施肥料有三元復合肥(N、P2O5、K2O 含量分別為17%、22%和6%,河北肥爾得肥料科技開發有限公司)和尿素(N 含量46%,山東史丹利化肥股份有限公司)。

試驗儀器或設備有手持式SPAD-502 型葉綠素計(日本柯尼卡美能達公司)、Sartorius PMD511-000U近紅外品質分析儀(德國賽多利斯公司)、86003302型拉伸儀(德國布拉本德公司)、HGT-1000A 型容重器(上海東方衡器有限公司)、SKCS4100 型單粒谷物質量分析儀(瑞典波通公司)、1543-50 小區聯合收割機(型號Classic,奧地利溫特斯泰格公司)。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗設計 試驗播期設9 月25 日(早播)、10月5 日(適期早播)、10 月15 日(適期晚播)、10 月25日(晚播)和11 月4 日(超晚播)5 個處理,對應的基本苗數量分別為180 萬、300 萬、420 萬、540 萬和660 萬株/hm2。小區完全隨機排列,4 次重復,小區面積1.2 m×11.8 m,行距15 cm。小麥播種前底施三元復合肥675 kg/hm2,拔節期追施尿素180 kg/hm2;采用微噴灌溉,在拔節期和抽穗期各灌水1 次,每次灌水量均為50 mm;其他管理措施同常規。

1.3.2 測定項目與方法

1.3.2.1 小麥株高、穗部性狀和產量性狀。成熟期,每小區選定1.11 m 雙行,收獲樣方內的所有植株,測量株高和穗長,統計10 粒以下小穗數、不孕小穗數和總小穗數,計算不孕小穗比例;測定穗數,折算為群體穗數;風干后,測定生物產量;隨機取40 穗,統計穗粒數。收獲期,利用小區聯合收割機整小區實收測產,風干后稱重,測定千粒重,折算為13%含水量的標準產量和標準千粒重。計算收獲指數(子粒產量/生物產量)。

1.3.2.2 葉片SPAD 值。分別在孕穗期、開花期、灌漿期和成熟期,選擇有代表性的植株,采用手持式SPAD-502 型葉綠素計測定旗葉的SPAD 值,每重復選10 片旗葉,每片葉測定3 個點,取平均值。

1.3.2.3 子粒品質指標。成熟期,每小區隨機取子粒2.5 kg,利用HGT-1000A 型容重器測定子粒容重,利用SKCS4100 型單粒谷物質量分析儀測定子粒硬度;磨粉后,利用Sartorius PMD511-000U 近紅外品質分析儀測度蛋白質含量、濕面筋含量、沉淀指數和穩定時間,利用86003302 型拉伸儀測定最大拉伸阻力。

1.3.3 數據統計分析 利用Microsoft Excel 2007 軟件進行數據處理,在SAS v8e 軟件包中運行GLM(General Linear Model)程序進行數據的統計分析。

2 結果與分析

2.1 播期對小麥子粒品質性狀的影響

不同年度,播期對小麥子粒品質的影響趨勢不盡一致(圖1)。2018 年子粒粗蛋白含量、濕面筋含量和沉淀指數均為早播和適期早播處理較高,且2 個播期處理的指標值差異均不顯著;與其他3 個播期處理相比,二者除沉淀指數顯著提高了11.0%~18.2%外,其他2 個指標差異均不顯著。2019 年除最大拉伸阻力外,其他指標大多為晚播或適期晚播處理下較高。其中,子粒粗蛋白含量為晚播處理顯著較高,其次是適期晚播處理,二者較其他3 個播期處理分別高5.8%~9.9%和2.3%~6.2%;濕面筋含量為適期晚播處理最高,其次是晚播和適期早播處理,三者差異不顯著,較其他2 個播期處理分別高3.9%~7.0%、2.0%~5.0%和2.3%~5.3%;沉淀指數為晚播處理顯著較高,其次是早播和適期晚播處理,三者差異不顯著水平,但均顯著>其他2 個播期處理,增幅分別為11.3%~14.7%、9.3%~12.7%和7.5%~10.8%;穩定時間和硬度均為適期晚播處理顯著較高,2 個指標分別較其他4 個播期處理高5.0%~16.1%和9.8%~17.7%;最大拉伸阻力為早播處理顯著>其他4 個播期處理,增幅為5.6%~9.8%,而其他4 個播期處理差異均不顯著;子粒容重順序為適期早播>適期晚播>早播>晚播>超晚播,但不同播期處理間差異均不顯著。表明在干熱風較重的2018 年,小麥提早成熟,早播和適期早播處理的小麥子粒灌漿充足,利于子粒品質的提高;而在偏旱的2019 年,各播期處理的小麥子粒均充分灌漿,正常成熟,適期晚播更利于多數子粒品質指標的提高。

圖1 播期對小麥子粒品質的影響Fig.1 Effect of sowing date on grain quality of wheat

2.2 播期對小麥產量及產量構成的影響

2.2.1 產量 試驗年度,播期對小麥產量的影響趨勢基本一致,均表現為產量隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化;且不同年度,小麥高產的適宜播期相同(表3)。2018 年適期早播處理的產量最高,適期晚播處理次之,二者差異不顯著,但均顯著>其他播期處理;再次是早播和晚播處理,二者差異不顯著,但均顯著>超晚播處理。2019 年適期晚播處理的產量最高,適期早播處理次之,二者差異不顯著,但均顯著>其他播期處理;其他3 個播期處理的產量順序為早播>晚播>超晚播,不同處理間差異均達到了顯著水平。表明適期播種有利于小麥產量的提高,在河北地區藁優5218 高產的適宜播期為10 月5~15 日,超晚播時產量明顯低于其他播期處理。

表3 播期對小麥產量及其構成因素的影響Table 3 Effects of sowing date on yield and its components of wheat

進一步對各播期下試驗年份的冬前積溫平均值進行分析發現,當冬前≥0 ℃積溫高至733 ℃(早播處理)時,小麥產量較低;當冬前≥0 ℃積溫達到410(適期晚播)~549 ℃(適期晚播)時,小麥產量達到較高水平;當冬前≥0 ℃積溫降低到279 ℃(晚播處理)時,小麥產量明顯降低。

2.2.2 產量構成因素 不同年度,播期對小麥產量構成因素的影響趨勢有所差異。

試驗年度,播期對小麥群體穗數的影響趨勢基本一致,均表現為穗數隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化;但不同年度,小麥最大群體穗數的適宜播期不盡相同。2018 年適期晚播處理的群體穗數明顯較高,較其他播期處理高11.7%~22.6%;其次是適期早播、晚播處理,二者差異不顯著,但均顯著>其他2 個播期處理;超晚播處理的群體穗數最少,且顯著<其他播期處理。2019 年適期早播處理的群體穗數最多,其次是適期晚播處理,二者差異不顯著,但均顯著>其他播期處理,二者較其他播期處理分別高7.6%~22.8%和4.3%~19.0%;其他播期處理的群體穗數順序為晚播>超晚播>早播,不同處理間差異均達到了顯著水平。2a 結果均顯示,超晚播處理下,即使增加播量,群體穗數依然較低,可能與晚播條件下有效積溫不足,導致分蘗少有關。

不同年度,播期對小麥穗粒數的影響稍有不同。2018 年穗粒數隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,其中,適期早播處理的穗粒數明顯較高,較其他播期處理多2.7~6.4 粒;其次是早播、適期晚播處理,二者差異不顯著,但均顯著>其他2 個播期處理;超晚播處理的穗粒數最少,與晚播處理差異不顯著。2019 年穗粒數隨著播期的推遲呈先逐漸降低后略有升高的變化,其中,早播處理的穗粒數明顯較高,較其他播期處理多1.4~3.7 粒;其他處理的穗粒數順序為適期早播>適期晚播>超晚播>晚播,四者差異均不顯著。可以看出,穗粒數大多隨播期的推遲而降低,原因可能是播期推遲后小麥生育期縮短,導致穗分化時間也相應縮短,最終造成穗粒數降低。

不同年度,播期對小麥千粒重的影響趨勢不一致。2018 年千粒重隨著播期的推遲基本呈逐漸增大趨勢,其中,超晚播處理的千粒重明顯較高,較其他播期處理高1.9~4.0 g;其次是晚播、適期晚播處理,二者差異不顯著,分別較較早播和適期早播處理高1.8~2.1 g 和1.0~1.3 g;適期早播處理的千粒重最低,顯著<除早播外的其他播期處理。2019 年千粒重隨著播期的推遲基本呈逐漸降低趨勢,與2018 年的變化趨勢相反,其中,早播處理的千粒重明顯較高,較其他播期處理高2.1~6.4 g;其次是適期早播、適期晚播處理,二者差異不顯著,但均顯著>晚播和超晚播處理,分別高4.2~4.3 g 和3.5~3.6 g;晚播處理的千粒重最低,與超晚播處理差異不顯著。播期對不同年度小麥千粒重的影響趨勢不一致,分析原因認為主要與2 a 的氣候條件不同有關。2018 年5 月降水量為81.9 mm,土壤水分條件較好,緩解了后期干熱風的為害程度,晚播處理下葉片葉綠素含量保持較高水平,后期光合性能較優,因此促進了千粒重的提高;2019 年屬于干旱年份,其中5 月降水量僅為7 mm,土壤水分條件較差,影響了干物質的積累,致使千粒重明顯降低。

2.2.3 收獲指數 不同年度,播期對小麥收獲指數的影響趨勢不一致。2018 年早播處理的收獲指數明顯較低,較其他播期處理低8.1%~10.5%;而其他4 個播期處理的指標值差異均不顯著。2019 年不同播期處理的收獲指數差異均不顯著,其中9 月25 日至10 月15日播種處理的指標值略高。

可見,冬前≥0 ℃積溫適宜(410~549 ℃),小麥群體穗數增加,穗粒數適中,收獲指數和產量均較高;積溫過高(733 ℃),冬前植株生長過旺,易遭受凍害,群體穗數下降;而積溫不足(279 ℃),有效分蘗少,群體穗數下降,且穗分化時間縮短,穗粒數下降,導致產量明顯降低。

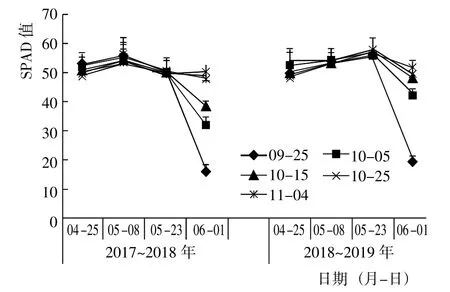

2.2.4 旗葉SPAD 值 試驗年度,播期對小麥旗葉SPAD 值的影響趨勢一致,均表現為SPAD 值隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,其中,在5 月中旬之前受播期影響很小,但在生育后期降速隨播期的推遲而明顯變緩(圖2)。2018 年6 月1 日,晚播和超晚播處理的SPAD 值明顯較高,二者較其他3 個播期處理分別高24.6%~198.8%和29.0%~209.3%;其次是適期晚播、適期早播處理,分別較早播處理高139.8%和100.0%。2019 年5 月31 日,適期晚播、晚播和超晚播處理的SPAD 值較高,三者較其他2 個播期處理分別高14.0%~148.0%、21.1%~163.4%和19.0%~158.8%;適期早播處理的SPAD 值較早播處理高117.1%。可以看出,適期早播至超晚播(10 月5 日至11 月4 日播種)條件下小麥在后期仍可保持較高的葉綠素含量,葉片持綠性較好,為獲得高產奠定了基礎。

圖2 播期對小麥旗葉SPAD 值的影響Fig.2 Effect of sowing date on SPAD value of flag leaf of wheat

2.3 播期對小麥株高和穗部性狀的影響

試驗年度,播期對小麥株高的影響趨勢一致,均表現為株高隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,其中,適期早播處理的指標值最高,早播和適期晚播處理的指標值較高,三者差異不顯著,但均顯著>其他2 個播期處理,與后2 個播期處理相比2018 年的株高增幅分別為10.2%~10.7%、3.4%~3.9%和7.6%~8.0%,2019 年的株高增幅分別為4.8%~5.6%、4.1%~5.0%和3.0%~3.9%;當播期推遲至10 月25 日時,株高明顯降低(表4)。

表4 播期對穗部性狀的影響Table 4 Effect of sowing date on panicle traits

不同年度,播期對小麥穗長的影響趨勢略有不同,其中2018 年穗長隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,2019 年穗長隨著播期的推遲呈逐漸降低趨勢,但2 a 均表現為早播、適期早播和適期晚播處理的穗長較大,三者差異不顯著,但均顯著>其他2 個播期處理,與后2 個播期處理相比2018 年的穗長增幅分別為7.9%~13.3%、14.3%~20.0%和4.8%~10.0%,2019 年的穗長增幅分別為8.2%~12.9%、4.1%~8.6%和4.1%~8.6%。

試驗年度,播期對小麥10 粒以下小穗數的影響趨勢一致,均表現為指標值隨著播期的推遲呈先略升高后略降低又顯著升高的變化。2018 年超晚播處理的10 粒以下小穗數明顯較高,較其他4 個播期處理高45.3%~226.5%;其次是晚播處理,顯著>其他3 個播期處理,指標值提高了71.2%~124.7%;其他3 個播期處理的指標值差異不顯著,且均顯著<其他2 個播期處理。2019 年晚播與超晚播處理的10 粒以下小穗數差異不顯著,但均顯著>其他3 個播期處理,與其他3 個播期處理相比分別高79.9%~88.7%和123.3%~134.2%;其他3 個播期處理的指標值差異不顯著,且均顯著<其他2 個播期處理。

不同年度,播期對小麥不孕小穗數的影響趨勢不同。2018 年指標值隨著播期的推遲呈先升高后降低的變化,其中,超晚播處理的指標值明顯較低,降幅為26.9%~29.6%;其他4 個播期處理間差異均不顯著。2019 年不同播期處理的不孕小穗數差異均不顯著,其中晚播和超晚播處理的指標值略高。不孕小穗比例隨著播期的推遲呈逐漸升高趨勢,其中超晚播處理的指標值與晚播處理差異不顯著,但顯著>其他3 個播期處理。

綜上分析可以看出,10 月15 日前播種對小麥株高和穗部性狀影響不大,株高和穗長較大,10 粒以下小穗數較少,不孕小穗比例較低;播期推遲至10 月25 日時,株高明顯降低,穗部性狀變差。

3 結論與討論

3.1 討論

因不同研究設置的播期不同,尤其設置的最晚播種日期差異較大,再結合品種和區域環境因子的差異,前人有關播期對小麥蛋白質和濕面筋含量等品質指標的影響結論差異較大。有研究顯示,在一定范圍內,播期延遲后小麥蛋白質含量呈增加趨勢[3],但產量和其他品質性狀有降低趨勢[36]。也有研究顯示,播期延遲后小麥子粒蛋白質含量、濕面筋含量和穩定時間降低[2],適期偏早播種有利于提高子粒品質。另有研究顯示,只有適期播種才有利于蛋白質含量的提高,過早和過晚播種均會導致蛋白質含量降低[6]。甚至還有研究顯示,播期推遲后,小麥子粒品質指標變化不大[37]。本研究結果表明,不同年份,播期對小麥子粒品質的影響結果不盡一致,其中,2018 年子粒粗蛋白和濕面筋含量不同播期處理間差異均不顯著,沉淀指數為早播和適期早播處理下明顯較高;2019 年這些指標大多為晚播和適期晚播處理下明顯較高,且子粒硬度和穩定時間均為適期晚播處理下顯著較高。說明在干熱風較重的年型(2018 年),小麥易早衰而提早成熟,與晚播處理比,早播和適期早播處理由于開花早,子粒灌漿時間長,灌漿更為充足,利于子粒品質的提高;而在偏旱的年型(2019 年),各播期處理的小麥子粒均充分灌漿、正常成熟,適期晚播利于子粒品質的提高。

播期對小麥產量具有顯著影響。本研究中,對小麥產量水平與冬前積溫的關系進行分析后發現,隨著播期推遲,小麥產量先逐漸升高,當播期推遲至10月15 日之后,即冬前≥0 ℃積溫低于410 ℃時,產量開始下降,與前人研究結果[10,36]一致。可見,在河北藁城地區,適期晚播(10 月15 日播種)可以實現小麥高產,尤其是在偏旱年份、后期無干熱風條件下,還可以實現子粒品質的協同提高。前人研究顯示,小麥株高、穗長和每穗小穗數等農藝性狀均隨播期的推遲而降低,降幅因性狀而異[38]。本研究結果表明,9 月25 日(早播)至10 月15 日(適期晚播)播種,小麥穗部性狀差異不大;但播期推遲至10 月25 日時,小麥植株和穗部性狀明顯變差,表現為株高和穗長顯著降低,10 粒以下小穗數明顯增多,不孕小穗比例增大。因此,在河北山前平原區,小麥播期可以適當推遲,但不宜過晚,在10 月15 日左右、冬前積溫不低于410 ℃播種為宜。

3.2 結論

小麥子粒品質受氣候年型影響較大,在重度干熱風年型適期早播的小麥子粒灌漿充足、品質較好,而在普通干旱年型適期晚播的小麥子粒品質(子粒粗蛋白含量、濕面筋含量、沉淀指數、穩定時間、容重和硬度) 較高。在河北藁城地區,高產穩產小麥的冬前≥0 ℃積溫范圍為410~549 ℃,小麥播期為10 月5~15 日,該條件下后期旗葉葉綠素含量仍保持較高水平,穗粒數適中,群體穗數較多,麥穗較長,10 粒以下小穗數和不孕小穗比例較低,產量和收獲指數均較高。該研究結果為氣候變暖背景下冬小麥適期晚播技術提供了依據。