混合學習環(huán)境中學業(yè)情緒對認知投入的影響因素研究

劉丹?郭瑩瑩 張熙曼

摘 要:“線上+線下”的混合學習是各高校課堂教學的新趨勢,其中學習者的學業(yè)情緒和認知投入水平至關重要。為深入揭示混合學習環(huán)境下的學業(yè)情緒對認知投入的影響,本研究基于社會認知理論,對301名大學生進行問卷調(diào)查,并采用結構方程模型技術對模型進行實證檢驗。研究發(fā)現(xiàn):(1)混合學習環(huán)境下的積極情緒對學業(yè)自我效能感具有正向影響;(2)積極情緒和學業(yè)自我效能感均對深層認知投入具有正向影響;(3)學生的學業(yè)自我效能感在積極情緒和深層認知投入間具有部分中介作用。據(jù)此,本研究從教學建設、教師支持、學習干預3個維度提出了相關建議,以期為混合教學模式創(chuàng)新提供參考,為提高認知投入提供培養(yǎng)路徑。

關鍵詞:學業(yè)情緒;認知投入;學業(yè)自我效能感;混合學習環(huán)境;中介效應

中圖分類號:G4文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2023)03-0049-08

一、問題提出

2019年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2018—2022年)》要求構建基于信息技術的新型教育教學模式。各相關高校順應發(fā)展的趨勢,大力推進線上線下融合的新型教學模式。與傳統(tǒng)的課堂教學不同,混合學習環(huán)境拓展了線下教學的時空。它能夠拉近在線學習時師生之間的親切感并消除學生在互聯(lián)網(wǎng)平臺學習的孤單感[1]。由此可見,混合教學環(huán)境下學生的情感需求顯得尤為迫切。這種心理情緒給學習者真正投入到學習中帶來了一定的困難。因此,混合學習環(huán)境中學習者認知投入低已經(jīng)成為一種普遍現(xiàn)象。雖然認知投入反映了學習者在學習活動中的高階投入而逐漸引起學界關注,但大多集中于外部環(huán)境對認知投入發(fā)揮的作用,而學生自身心理因素的研究有待補充。鑒于此,本研究聚焦于混合學習這一特定環(huán)境,著重考察學業(yè)情緒對認知投入的影響及學業(yè)自我效能感中介因素的作用機制,旨在為深層認知投入的培養(yǎng)提供有效路徑。

二、文獻綜述與研究假設

(一)認知投入

詹妮弗·弗雷德里克斯(Jennifer Fredricks)等人[2]于2004年提出學習投入的三維框架,包含行為投入、認知投入、情感投入。與其他兩種投入相比,認知投入是一種實質(zhì)性的投入,側(cè)重心智活動和自我監(jiān)控方法的綜合使用。認知投入是指學習者的心理投入及有技巧的學習過程,可以從簡單的記憶到使用深層次思維策略,以促進深度理解[3]。以往研究表明,認知投入是學習過程中的重要基礎,學生是否進行學習,是量的重復還是質(zhì)的深化,取決于學生所具有的認知投入的程度。此外,認知投入對學生的高階思維具有積極作用,決定著知識加工的深度和學習的效果,但在混合學習環(huán)境中,學習者認知投入低已經(jīng)變成普遍化的現(xiàn)象。雖然認知投入反映了學習者在學習活動中的高階投入而逐漸引起學界關注,但大多聚焦于外部環(huán)境對認知投入發(fā)揮的作用,而學生自身心理因素的研究有待補充。為此,探討混合學習環(huán)境中學業(yè)情緒對認知投入的影響及其內(nèi)在機制,進而為深層認知投入的培養(yǎng)和學業(yè)情緒的干預決策提供有效措施,顯得至關重要。

(二)社會認知理論

社會認知理論最早由美國心理學家阿爾伯特·班杜拉(Albert Bandura)[4]在20世紀70年代末提出。在這一理論中,學習環(huán)境、主體認知和學習行為三者之間被認為是動態(tài)交互影響的,該理論對混合學習環(huán)境中學習者認知投入研究具有一定的適用性。自我效能感是個人執(zhí)行某一任務時,對自己是否具有完成該任務能力的個人判斷。它被認為是一種對學習成果有強大影響的重要概念,主要通過對社會環(huán)境的感知等其他決定因素的影響,進一步作用于認知行為。根據(jù)這一理論,混合學習的物理環(huán)境和心理環(huán)境是影響學習方式的雙重因素,且學業(yè)自我效能感會對物理環(huán)境和心理環(huán)境中的認知投入產(chǎn)生重要影響。當學生在混合環(huán)境下進行學習時,會產(chǎn)生不同強度的情感反應,不同的內(nèi)部心理環(huán)境會導致學習者產(chǎn)生不同的學業(yè)自我效能感,繼而影響學習者的認知投入。一方面,大多數(shù)研究發(fā)現(xiàn)學業(yè)情緒與自我效能感呈顯著正相關,即積極學業(yè)情緒顯著影響學生的自我效能感,消極情緒對自我效能感起抑制作用。另一方面,研究表明,自我效能感與認知投入關系密切[5]。更進一步,已有研究證實基于網(wǎng)絡的功能性學習自我效能感有助于認知投入。鑒于此,本研究將學業(yè)情緒分為積極情緒、消極情緒兩種,分別以學業(yè)自我效能感為中介,深入剖析混合環(huán)境下學業(yè)情緒對不同層次認知投入的影響,以及學業(yè)自我效能感在學業(yè)情緒對認知投入影響中的中介作用。

(三)研究假設

1.學業(yè)情緒與學業(yè)自我效能感

張云萍等人[6]發(fā)現(xiàn),專科實習護生的積極情緒與其自我效能感存在顯著正相關,消極情緒與其自我效能感存在不同程度的負相關。張夢婷[7]通過元分析發(fā)現(xiàn),積極學業(yè)情緒與自我效能感存在高正相關,而消極學業(yè)情緒與學業(yè)自我效能感之間存在中等負相關。馮程程[8]對421名初中生進行調(diào)查,結果顯示學業(yè)情緒與自我效能感呈顯著相關。以上研究表明,積極情緒顯著影響學生的自我效能感,消極情緒對自我效能感起抑制作用。因此,本研究提出假設:

假設H1:積極學業(yè)情緒對學業(yè)自我效能感具有正向影響;

假設H2:消極學業(yè)情緒對學業(yè)自我效能感具有正向影響。

2.學業(yè)自我效能感與認知投入

盧國慶等人[9]以102名本科生為研究對象,發(fā)現(xiàn)智能環(huán)境下自我效能感對深層認知投入具有正向影響。克里斯托弗·O.沃克(Christopher O.Walker)等人[4]通過路徑分析,發(fā)現(xiàn)自我效能感與深層認知投入存在顯著的相關性。更進一步,還有學者從中國臺灣的6個MOOC課程中選取了608名參與者,運用結構方程建模,結果表明,基于網(wǎng)絡的功能性學習自我效能感有助于認知投入。由此可見,自我效能感與認知投入呈現(xiàn)顯著正相關關系,即學生的學業(yè)自我效能感越高,其在學習上的認知投入程度就越高。因此,本研究提出以下假設。

假設H3:學業(yè)自我效能感對深層認知投入具有正向影響;

假設H4:學業(yè)自我效能感對淺層認知投入具有正向影響。

3.學業(yè)情緒與認知投入

已有研究表明,不同學業(yè)情緒會對學生的學習投入產(chǎn)生不同影響。例如,程坤雄(Kun-Hung Cheng)等人[10]通過漸進式序列分析探究學生行為轉(zhuǎn)變模式,研究表明,學生在同伴評估活動時情緒狀態(tài)不同,互動表達頻率也截然相反。劉玲等人[11]通過問卷調(diào)查法發(fā)現(xiàn),在混合教學模式下,焦慮、挫敗等消極情感往往與表層學習相伴而生。而在混合學習環(huán)境中,當學生遇到問題時,可及時向同伴求助解決自己的問題,有效減少學業(yè)焦慮,進而提高認知投入。因此,本研究提出以下假設。

假設H5:積極學業(yè)情緒對深層認知投入具有正向影響;

假設H6:積極學業(yè)情緒對淺層認知投入具有正向影響;

假設H7:消極學業(yè)情緒對深層認知投入具有負向影響;

假設H8:消極學業(yè)情緒對淺層認知投入具有正向影響。

三、研究設計

(一)研究對象

本研究以334名在校大學生為研究對象,進行問卷調(diào)查。問卷回收后,剔除作答結果呈現(xiàn)明顯一致等無效問卷,最終保留301份有效問卷,有效率為90.1%。其中,專業(yè)分布情況為:教育技術學62人(20.6%),漢語言文學(師范)59人(19.6%),自動化56人(18.6%),心理學(師范)52人(17.3%),軟件工程36人(12.0%),計算機科學與技術19人(6.3%),思想政治教育(師范)17人(5.6%);文科一共有128人(42.5%),理科一共有173人(57.5%)。

(二)研究工具

1.學業(yè)情緒量表

根據(jù)董妍等人[12]編制的青少年學業(yè)情緒問卷并結合學習者混合學習的特點,編制成學業(yè)情緒編碼,編碼包括積極情緒(高興、自豪)、消極情緒(焦慮、羞愧)2個維度4種情緒類型,每個維度包括4個題項,共8個題項(如“在混合學習時,我很高興學習一些自己感興趣的課程”)。問卷采用李克特5點量表,從“完全不同意”到“完全同意”,分別對應1~5分,得分越高,表明學業(yè)情緒越積極。本研究中,積極情緒和消極情緒量表的Cronbachs α系數(shù)分別為0.846、0.839。

2.認知投入量表

采用芭芭拉·A.格林(Barbara A.Greene)等人[13]編制、盧國慶等人[14]修訂的認知投入量表,編制成認知投入量表,測量的是學生在特定環(huán)境中使用深層和淺層認知策略的程度,包括深層認知投入和淺層認知投入2個維度,共6個題項(如“在混合學習環(huán)境中學習新概念時,我會思考實際的應用”)。該問卷采用李克特5點量表,從“完全不同意”到“完全同意”,分別對應1~5分。得分越高,表明認知投入程度越高。本研究中,深層認知投入和淺層認知投入量表的Cronbachs α系數(shù)分別為0.850、0.768。

3.學業(yè)自我效能感量表

采用梁宇頌[15]編制的學業(yè)自我效能感量表,測量混合環(huán)境下學生的學業(yè)自我效能感,包括學習行為自我效能感和學習能力自我效能感2個維度。每個維度包括3個題項,共6個題項(如“在混合學習時,我認為我能夠?qū)W以致用”)。問卷采用李克特5點量表,從“完全不同意”到“完全同意”,分別對應1~5分。得分越高,表明學業(yè)自我效能感越強。其中,學業(yè)自我效能感量表的Cronbachs α系數(shù)為0.847。

(三)數(shù)據(jù)收集與處理

本研究采用SPSS 26.0進行描述性統(tǒng)計和相關分析,并利用AMOS 26.0檢驗假設模型,最后結合結構方程模型的Bootstrap法驗證學業(yè)自我效能感的中介效應。

四、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

為檢驗是否產(chǎn)生共同方法偏差,在正式分析數(shù)據(jù)之前,對問卷各個變量的題目采用Harman單因素檢驗,進行探索性因子分析,其中,特征根大于1的因子為4個,第一因子方差解釋度為37.34%,小于臨界值40%。因而,本調(diào)查沒有顯著的共同方法偏差。

(二)描述性統(tǒng)計與相關分析

各變量描述性統(tǒng)計與相關分析結果如表1所示。在混合環(huán)境下,大學生體驗到的積極高喚醒和消極高喚醒學業(yè)情緒、學業(yè)自我效能感、深層和淺層認知投入均略高于理論均值(M=3)。相關性分析顯示,混合學習環(huán)境下的積極情緒與學習自我效能感、深層認知投入和淺層認知投入呈顯著正相關,與消極情緒呈顯著負相關;消極情緒與學習自我效能感和深層認知投入呈顯著負相關;學業(yè)自我效能感與深層認知投入和淺層認知投入呈顯著正相關。

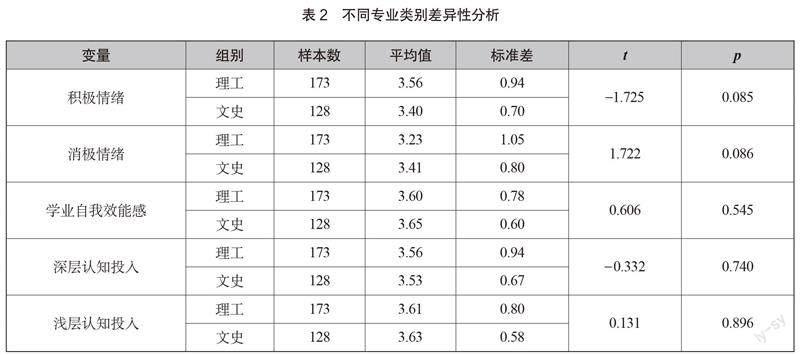

(三)不同專業(yè)類別的差異性分析

對各潛變量在專業(yè)類別間的差異性分析,本研究采用獨立樣本t檢驗的方法,數(shù)據(jù)分析結果如表2所示。當p<0.05時,說明兩樣本之間存在顯著性差異。本研究中的5個變量在類別間的差異分析p值分別為0.085、0.086、0.545、0.740、0.896,均大于0.05。根據(jù)數(shù)據(jù)結果顯示斷定,本研究各潛變量在專業(yè)類別間均無顯著性差異。

(四)結構方程模型分析

為檢驗所構建模型的擬合程度,本研究采用最大似然估計法檢驗研究模型的整體擬合。選取卡方自由度比(χ2/df)、近似誤差均方根值(RMSEA)、擬合優(yōu)度指數(shù)(GFI)、殘差均方根(RMR)、不規(guī)范擬合指數(shù)(TLI)、比較擬合指數(shù)(CFI)六個常用指標對模型擬合程度進行判定,各指標的擬合指數(shù)均符合標準,χ2/df=2.124,RMSEA=0.061,GFI=0.916,RMR=0.045,TLI=0.936,CFI=0.947,因此該理論模型具有較好的擬合度。為探討學業(yè)自我效能感在積極學業(yè)情緒影響深層認知投入、淺層認知投入過程中的中介效應,采用Bootstrapping法對被試調(diào)查樣本進行中介效應檢驗。根據(jù)表3(見下頁)結構方程模型的中介檢驗可知,混合學習環(huán)境下的積極學業(yè)情緒在影響深層認知投入和淺層認知投入的過程中,95%置信區(qū)間的上、下界均不包含0且同時為正,表明學業(yè)自我效能感在積極情緒和深層認知投入中起到了部分中介作用、學業(yè)自我效能感在積極情緒和淺層認知投入中起到了完全中介作用。

對樣本數(shù)據(jù)采用結構方程模型技術的方法進行路徑檢驗,研究結果顯示,除H2消極學業(yè)情緒對自我效能感的影響、H6積極學業(yè)情緒對淺層認知投入的影響不顯著和H7消極高喚醒情緒對深層認知投入的影響外,其余5個假設均得到樣本數(shù)據(jù)的支持。如表4所示。

五、研究結論與建議

(一)研究結論

1.混合環(huán)境下積極學業(yè)情緒與自我效能感的關系

積極學業(yè)情緒對學業(yè)自我效能感的影響系數(shù)為0.66,p<0.001,影響顯著。這與以往通過問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)的大學生積極學業(yè)情緒與學業(yè)自我效能感存在正相關的觀點一致。該結論表明,在混合環(huán)境下保持良好的學業(yè)情緒有助于提高學生學習的自信心,使學生樂于主動參與到課程中,對學業(yè)自我效能感有著較強的解釋預測作用。這可能是因為在混合學習環(huán)境下,學生可以在課堂內(nèi)外進行實時的交流與互動,使得學生獲得更多的教師和同伴支持。學生可以通過移動設備隨時進行在線自主學習和小組協(xié)作交流,學生有更多的機會表達自己的想法,有助于強化現(xiàn)場學習意識,增強其學習臨場感和課程歸屬感,提供教學相長的機會[16]。

2.混合環(huán)境下學業(yè)情緒與認知投入的關系

積極學業(yè)情緒對深層認知投入的影響系數(shù)為0.22,消極學業(yè)情緒對淺層認知投入的影響系數(shù)為0.14。該結論表明,積極學業(yè)情緒及各因子與學生的認知投入均顯著正相關。通過定量研究,本研究驗證了這一結論在混合學習環(huán)境中仍然有效,并進一步證實了控制—價值理論中學業(yè)情緒對學習結果產(chǎn)生影響這一推論。這表明,在混合環(huán)境下學生在學習中產(chǎn)生高興、自豪等積極學業(yè)情緒時,越容易進行深度學習;反之,如果學生抑郁、情緒激動,受情緒的影響,學習就會流于形式。同時,積極情緒的拓展—建構理論于1998年提出,該理論強調(diào)積極情緒相比于消極情緒更能引領人的行為傾向。這也從側(cè)面表明,除了混合型學習環(huán)境的特殊性,情感性質(zhì)的差異也是造成積極和消極學業(yè)情緒對認知投入影響差異的重要原因。

3.混合環(huán)境下學業(yè)自我效能感與認知投入的關系

學業(yè)自我效能感對深層認知投入的影響系數(shù)為0.82,p<0.001,影響顯著;學業(yè)自我效能感對淺層認知投入的影響系數(shù)為0.35,p<0.001,影響顯著。該結論表明,在混合環(huán)境下學業(yè)自我效能感對深層認知投入和淺層認知投入均能產(chǎn)生顯著正影響,且對深層認知投入影響更大。這一結果證實了移動環(huán)境中自我效能感影響深層認知投入的調(diào)查結論[17],同時兩者影響關系在混合環(huán)境下仍舊存在。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)學業(yè)自我效能感會影響淺層認知投入,擴充了已有的研究成果。這可能是因為混合學習物理環(huán)境和學習者心理環(huán)境的交互作用有助于學習者更好地理解所學內(nèi)容,從而迸發(fā)更高的自信。此外,學生的自我效能感越強,其動機調(diào)節(jié)水平也會越高,進而顯著提升其投入水平,促使其走向深度知識建構。

4.混合環(huán)境下學業(yè)自我效能感對積極情緒影響認知投入的中介作用分析

根據(jù)中介效應模型可知,學業(yè)自我效能感僅在積極學業(yè)情緒和淺層認知投入的關系中起到完全中介作用,即學業(yè)自我效能感是積極學業(yè)情緒與淺層認知投入的中介變量。這一結果與高潔[3]“學習效能感在積極學業(yè)情緒對在線學習投入影響過程中起完全中介作用”的觀點有些出入。這可能是本研究的學習者處于混合學習環(huán)境下,而不同學習模式和混合比例環(huán)境也會影響學生的投入程度和深度。此外,基于情境認知理論創(chuàng)設的有意義混合學習情境可以激發(fā)學生的積極情緒,使學生產(chǎn)生有意義學習心向,導致深層認知投入在不同程度上受到了學業(yè)情緒和學業(yè)自我效能感的雙重影響。因此,教師在混合學習環(huán)境中促進學生進行深度學習,不僅要重視良好情緒的激發(fā),也應當充分重視學生是否持有積極的課堂態(tài)度,從而提高學生的認知投入,促進深度學習的產(chǎn)生。

(二)研究建議

以上研究結果可得出,目前大學生整體的認知投入水平與深層次認知投入仍存在差距,有待提高。同時,考慮到混合學習環(huán)境下學習者的情緒狀態(tài),本研究從教學建設、教師支持、學習干預3個維度提出建議。

1.教學建設方面:重視情感體驗,激發(fā)積極學業(yè)情緒

教師在備課時應注意教學環(huán)節(jié)的巧妙設計,尤其在導入過程中要注意激發(fā)學生的好奇心,使學生在真實的環(huán)境中學習,這有利于誘發(fā)學生積極學業(yè)情緒的產(chǎn)生;在授課時,教師應因材施教,采用個性化教學,密切關注學生的情感動態(tài),當學生出現(xiàn)倦怠、焦慮等負面情緒的苗頭時,教師需采用鼓勵性言語和行為轉(zhuǎn)變學生的情感傾向;在課后,教師同樣要加強對學生的關心與呵護,及時疏導學生,使學生掃清心靈的陰霾,避免因情緒低落而對學生造成負面影響。當學生出現(xiàn)倦怠、焦慮等負面情緒時,教師不應視而不見,而是應幫助學生分析問題產(chǎn)生的原因,解決學生在學業(yè)及生活中出現(xiàn)的各種問題,并通過創(chuàng)設和諧愉悅的氛圍促使學生積極情緒的形成。當然,僅僅依靠教師一人是不夠的,各教育部門和教學單位應同心協(xié)力,如通過開設專門的心理輔導活動課、心理咨詢等心理干預方式,幫助學生提升積極情緒。

2.教師支持方面:強化自我效能,加強師生和同伴情感交互

教師對學生的支持不僅僅體現(xiàn)為學習資源等方面的支持,還應包括情緒方面的支持。教師應及時回答學生的問題,為學生提供一定程度的情感支持。此外,除了師生之間的交互,同伴之間的情感互動尤為重要。學習同伴的交流互動可以促使學生深入思考,發(fā)展其自主學習能力[18]。在混合學習環(huán)境中,學生有時處于時空分離的狀態(tài),學習者易變成單獨的個體,這時教師可以設置在線小組協(xié)作任務,通過該活動的設計幫助學生在討論區(qū)進行互動交流。通過同伴之間的互幫互助,學生可以強化學習體驗,使學生學會包容與理解,并維持高興、自豪等積極情緒,時刻保持理性、積極的學習狀態(tài)。同時,教師應努力使學生正確認識自己,提高其在學習過程中的積極性和自信心,從而提升自我效能。

3.學習干預方面:提供認知支架,促進認知投入和深度學習

按照最鄰近發(fā)展區(qū)理念,在教學中向?qū)W生提供認知支架,可以激發(fā)學生主動建構的意識和能力,從而促成課堂教學內(nèi)容的生成,有效改善混合環(huán)境下學生處于淺層知識建構的現(xiàn)狀。然而,目前學習者對知識只停留在知道、了解等表面層次,現(xiàn)存大多的認知支架也存在單一化和模式化的問題,忽略了對學生認知能力的發(fā)展,沒有注重支架的情感交互設計。通過認知支架的搭建,指向每一次的深度學習,可以達到掌握知識本質(zhì)的目的。為幫助學生愉快、自信且創(chuàng)造性地完成教學任務,在教學過程中,教師應根據(jù)教學需要和教學目標設計不同類型的認知支架。同時,強調(diào)腳手架的情感交互設計可以幫助學生達到掌握知識本質(zhì)的目的,實現(xiàn)思維升級的目標。教師可通過多種途徑創(chuàng)造不同形式的認知支架。比如,在課堂中教師給予學生積極反饋具有認知支架的功能。當然,教師向?qū)W生提供過多的認知支架,容易造成學生的選擇困難和疲憊,不僅不利于學生高階思維的培養(yǎng),還可能背離教師的設計意圖。因此,教師應結合學生的個性發(fā)展,適時適量地、及時恰當?shù)貫閷W生提供必要的學習支持,促進學生對知識的深入理解。

參考文獻

[1]曹柏遠,應婷麗,曹玲珍,等.中學生生物學積極學業(yè)情緒與認知投入的關系研究.蘭州教育學院學報,2020,36(6):89-92.

[2]FREDRICKS J A,BLUMENFELD P C, PARIS A H.School engagement: potential of the concept, state of the evidence[J].Review of Educational Research,2004,74(1):59-109.

[3]高潔.在線學業(yè)情緒對學習投入的影響:社會認知理論的視角.開放教育研究,2016,22(2):89-95.

[4]WALKER C O,GREENE B A,MANSELL R A.Identification with academics,intrinsic/extrinsic motivation,and self-efficacy as predictors of cognitive engagement[J].Learning and Individual Differences,2006,(1):1-12.

[5]KUO T M,TSAI C C,WANG J C.Linking web-based learning self-efficacy and learning engagement in MOOCs:the role of onlineacademic hardiness[J].The Internet and Higher Education,2021,51(3):100819.

[6]張云萍,丁曉霜,張梅,等.專科實習護生學業(yè)情緒與學業(yè)自我效能感的相關性研究[J].全科護理,2020,18(10):1175-1179.

[7]張夢婷.中小學生學業(yè)自我效能感和學業(yè)情緒關系的元分析及團體輔導研究[D].錦州:渤海大學,2020:19-20.

[8]馮程程.初中生學業(yè)情緒與學習自控力的關系[D].杭州:浙江工業(yè)大學,2020:24-25.

[9]盧國慶,劉清堂,鄭清,等.智能教室中環(huán)境感知及自我效能感對個體認知投入的影響研究[J].遠程教育雜志,2021,39(3):84-93.

[10]CHENG K H,HOU H T.Exploring students behavioural patterns during online peer assessment from the affective,cognitive,and metacognitive perspectives:a progressive sequential analysis[J].Technology,pedagogy and education,2015,24(2):171-188.

[11]劉玲,汪瓊.混合教學模式下學生學習投入的特點及影響因素研究[J].現(xiàn)代教育技術,2021,31(11):80-86.

[12]董妍,俞國良.青少年學業(yè)情緒問卷的編制及應用[J].心理學報,2007(5):852-860.

[13]GREENE B A.Measuring cognitive engagement with self-report scales:reflections from over 20 years of research[J].Educational Psychologist,2015,50(1):14-30.

[14]盧國慶,劉清堂,鄭清,等.智能教室中環(huán)境感知及自我效能感對個體認知投入的影響研究[J].遠程教育雜志,2021,39(3):84-93.

[15]梁宇頌.大學生成就目標、歸因方式與學業(yè)自我效能感的研究[D].武漢:華中師范大學,2000.

[16]師亞飛,童名文,孫佳,等.混合同步學習環(huán)境對學生認知投入的影響機制研究[J].中國遠程教育,2021(9):29-38,68,77.

[17]XIE K,Heddy B C,VONGKULLUKSN V W.Examining engagement in context using experience-sampling method with mobile technology[J].Contemporary Educational Psychology,2019,59:101788.

[18]項鑄,馬燕,汪愛珠.基于具身認知理論的研究生學習投入度影響因素研究[J].數(shù)字教育,2021,7(5):19-25.

(責任編輯 李強 孫志莉)

Research on the Influencing Factors of Academic Emotion on Cognitive Engagement in Mixed Learning Environment

Liu Dan, Guo Yingying, Zhang Ximan

(School of Computer and Information Technology, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning, China 116081)

Abstract:“Online + offline”blended learning is a new trend in classroom teaching in various universities, where learners' academic emotions and cognitive engagement levels are crucial. In order to deeply reveal the influence of academic emotions on cognitive engagement in a blended learning environment, this study, based on social cognitive theory, conducts a questionnaire survey on 301 college students from three universities in Liaoning Province and uses structural equation model technology to empirically test the model. The findings are as follows: (1) Positive emotions in mixed learning environment have a positive impact on academic self-efficacy; (2)Both positive emotions and academic self-efficacy have positive effects on deep cognitive engagement; (3)Students' academic self-efficacy has a partial mediating effect between positive emotions and deep cognitive engagement. Based on this, the research puts forward relevant suggestions from the three dimensions of teaching construction, teacher support and learning intervention, with a view to providing reference for the innovation of mixed teaching mode and providing a training path for improving cognitive engagement.

Key words: Academic emotion; Cognitive engagement; Academic self-efficacy; Mixed learning environment; Mediating effect