培根鑄魂,基于本土文化的跨學科校本課程開發研究

趙玉 林璇君

摘 要:課程教材要發揮培根鑄魂、啟智增慧的作用。本土文化作為一種地域文化,具有獨特的育人價值。用跨學科方式培養學生的核心素養是當前義務教育階段的改革熱點。本研究以某中學“詠春運動的奧秘”課程為例,探索基于本土文化的跨學科校本課程開發策略,包括從本土文化提煉課程內容、設計課程目標、組織跨學科學習、對學習效果進行評價等。本研究將促進本土文化與學校教育的整合探索,也在跨學科教育的融合創新方面提供借鑒。

關鍵詞:培根鑄魂;本土文化;跨學科學習;校本課程;詠春運動

中圖分類號:G4文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2023)03-0064-07

一、問題的提出

中華優秀傳統文化是中華民族的突出優勢,是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的根基,必須結合新的時代條件傳承和弘揚好[1]。2017年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,指出到2025年,要基本形成中華優秀傳統文化傳承發展體系,實現研究闡發、教育普及、保護傳承等方面協同并進,提升國家文化軟實力[2]。新時代“以文化人”要汲取中華優秀傳統文化中的營養和智慧,培根鑄魂。本土文化作為一種地域文化,具有獨特的育人價值。詠春拳于2021年正式被列入國家級非遺擴展項目,結合時代發展拓展詠春文化內涵,從“學技”“學藝”上升到“以文化人”,與現代文明相協調,為詠春拳發展注入新活力,是傳承和弘揚詠春文化的必經之路。本研究以某中學“詠春運動的奧秘”校本課程為例,探索基于詠春本土文化的跨學科校本課程開發策略,促進學校教育與本土文化的有效融合,為跨學科教育的融合創新實踐提供借鑒。

二、從本土文化提煉跨學科校本課程內容的價值和意義

(一)本土文化傳承發展瓶頸

隨著科學技術的發展,人們的生活方式和價值觀念逐漸發生了改變,本土文化因受眾范圍較小,傳統的文化傳播渠道受限,影響力受到影響。

詠春拳是國家級非物質文化遺產。詠春拳起源于少林拳術,興盛于廣東并傳揚于海內外,分為小念頭、尋橋、標指3個拳路,是一種精簡的近身格斗技術[3]。在經過了漫長歲月的發展后,以愛國主義為內涵的武術精神代代相傳,培根鑄魂讓其蘊含的民族精神和堅韌不拔的價值觀扎根于中華大地[4]。某中學從2014年開設詠春拳校本課程,教授學生詠春拳,對詠春拳的傳承和普及起到了重要的作用。但是隨著時代的發展,詠春拳教學仍然停留在“學技”“學藝”的嘗試階段,而沒有進一步挖掘詠春文化的價值觀內涵和學科延展性,致使學生缺乏了解詠春文化的興趣。如何扎根本土文化實現文化課程的轉型,建設具有時代特征的跨學科的校本課程,讓中華文化迸發創新創造的活力,是核心素養教育理念指導下學校特色課程建設的首要任務。

(二)“學校化”實現本土文化活態傳承

文化的傳承必須具有遠矚性,要站在時代發展的角度謀劃。我國政府非常重視傳統文化的保護,積極申報非物質文化遺產,借助遺產名錄效應帶動各級文化傳承。靜態保護是傳統文化保護常用的方式,20世紀80年代,我國采用了這種方式保護我國的傳統武術,即利用攝像機等多媒體技術記錄展演武術的過程或將拳法拳路繪制保存下來,但是這種方式實施后效果不佳,沒有出現預料的“武術科研”傳承效果。詠春拳是一門近身格斗的武術,涉及復雜的拳術和反應過程,它的傳承需要通過大量的實踐,在不斷地練習和對戰中提升個人對拳法拳路的領會和應用能力,不能通過簡單的口號或者生搬拳法來傳承武術,所以活態傳承是保護詠春本土文化的一個重要途徑[5]。

讓傳統的武術“活”起來,勢必要走進日常生活,“以文化人”,營造武術傳承的文化生態,“學校化”是本土文化扎根繁衍的重要途徑。本土文化“學校化”指的是結合學校的發展特色,依托校園特色校本課程建設平臺,設計本土文化課程,根據不同的教育層次和教學對象,確定對應的傳承任務,從而實現文化傳承的系統性、完整性、穩定性、強制性[6]。學校是本土文化傳承的主陣地,是傳統文化與時代精神融合的培養器。在“學校化”中,詠春文化的傳承要跳出詠春武術傳統競技思維的限制,建立詠春武術文化的生態課程體系,培養具有詠春時代精神和以民族文化為榮的傳承者,借助傳統文化培根鑄魂,為詠春拳注入新的養料。本土文化的“學校化”將成為本土文化與時代精神融合的關鍵紐帶,對活態傳承具有重要的意義[7]。

(三)本土文化提煉“學校化”校本課程

關于本土文化的“學校化”,我國學者在此方面做了大量的探索。STEAM教育被認為是培養硬技能的教育,而深圳市龍崗區教育局認為,要把人文精神和藝術設計滲透其中,通過跨學科的課程設計,培養學生軟硬兼具的真實力[8]。首新等人[9]提出基于文化—歷史活動觀的小學生項目式STEAM學習模式,強調活動和中介工具在學習系統中的作用,主張促進學科融合教學,進而培養學生的問題解決能力。詹澤慧等人[10]提出面向文化傳承的C-STEAM教育6C模式,以佛山粵劇文化為基礎,融入本土文化理念,利用信息技術開展跨學科項目活動,增強學生對粵劇文化的傳承意識和責任感。張峰等人[11]基于蜀錦非遺文化的傳承,設計了藝術、工程、科學等多個學科相結合的蜀錦STEAM課程,提升基礎教育階段學生的動手解決問題能力和蜀錦制作工藝。彭懷松[12]借助PBL教學方式,創新景德鎮陶瓷文化課程,提升學生創新創業能力。梁健霞等人[13]將醒獅傳統文化與學校教育結合在一起,設計具有特色的傳統文化跨學科校本課程,是對本土文化的“深度”和“廣度”的傳承。

從研究中可以發現,契合教育理念的多元化,以文化人,跨學科對話本土文化,賦予了傳統文化新的時代內涵和現代表達方式,學生既能夠傳承傳統文化,又能夠學習現代化的科學知識,能夠利用現代技術和理念為傳統文化開拓新的發展空間。基于本土文化,設計“跨學科校本課程”,拓展文化內涵,讓本土文化走入課堂,變得“接地氣”,是新時代本土文化傳承的一個重要方式,也是本土文化課程轉型的重要方式。

本研究以“詠春運動的奧秘”校本課程為例,將學習詠春文化、打詠春拳等融入跨學科實踐活動中,通過生物、物理、信息科技、藝術多學科的探究活動,把傳統詠春文化內涵從多角度傳遞給學生,讓學生了解詠春文化的歷史,以傳承詠春拳技能文化與武術精神為榮,樹立正確的武德觀念,修養身心,強化對傳統文化和地方特色文化的認可和保護意識,傳承發展民族傳統文化項目,提升民族自豪感和民族認同感。在詠春本土文化和科學、技術、藝術等學科的聯動中,打破了知識壁壘,實現了傳統文化和知識學科的相互滲透和相互融合,實現傳統文化傳承和學科知識科普的“雙贏”。

三、“詠春運動的奧秘”跨學科校本課程內容設計

詠春文化富有渾厚的歷史內蘊,鐫刻著愛國主義精神。詠春本土文化要走進校園,就要深挖詠春的歷史文化價值,滿足學生的精神需求,賦予詠春拳現代化的表達方式。“詠春運動的奧秘”校本課程基于詠春本土文化,結合某中學的信息科技、生物、物理學進行擴展延伸,用富有現代特色的學科語言去表達、展示出“詠春”這一傳統武術運動,以“詠春文化的學科對話”這一暗線主題貫穿整個課程,開展“設計一個智能機械臂來展現詠春拳的經典招式”項目式學習,如圖1所示。該課程包括項目導入、項目學習、項目實施探究、項目拓展和項目評估共5個教學主題單元。

項目導入階段計劃1課時,以“詠春文化”為主題,帶領學生學習詠春文化起源歷史,學生以“身邊的詠春”為主題,通過表演、匯報等形式展現詠春文化。項目學習階段計劃2課時,包括“詠生奧秘”“物換詠移”兩個主題。“詠生奧秘”結合生物學原理闡述詠春拳的運動學原理,從詠春拳“左擒右推手”招式入手,利用雞翅解剖探究運動的生物學原理。“物換詠移”通過物理學原理解析詠春拳運動制敵原理,從詠春拳迅速出手制敵的特點出發,探究人體運動的各種杠桿原理。項目實施探究階段計劃6課時,以“骨型設計”為主題,讓學生設計一個智能機械臂來展現詠春拳的經典招式。項目拓展階段計劃2課時,以“未來詠春”為主題,對學生設計的展現詠春拳經典招式的智能機械臂優秀作品進行展示及評價再設計,擴展了解前沿技術,構建未來詠春藍圖。項目評估階段計劃3課時。整個課程借助生物、物理、信息科技等多學科語言對話傳統詠春文化,由淺入深、逐步推進,使學生通過多學科、多方式學習詠春文化。

四、“詠春運動的奧秘”跨學科校本課程目標設計

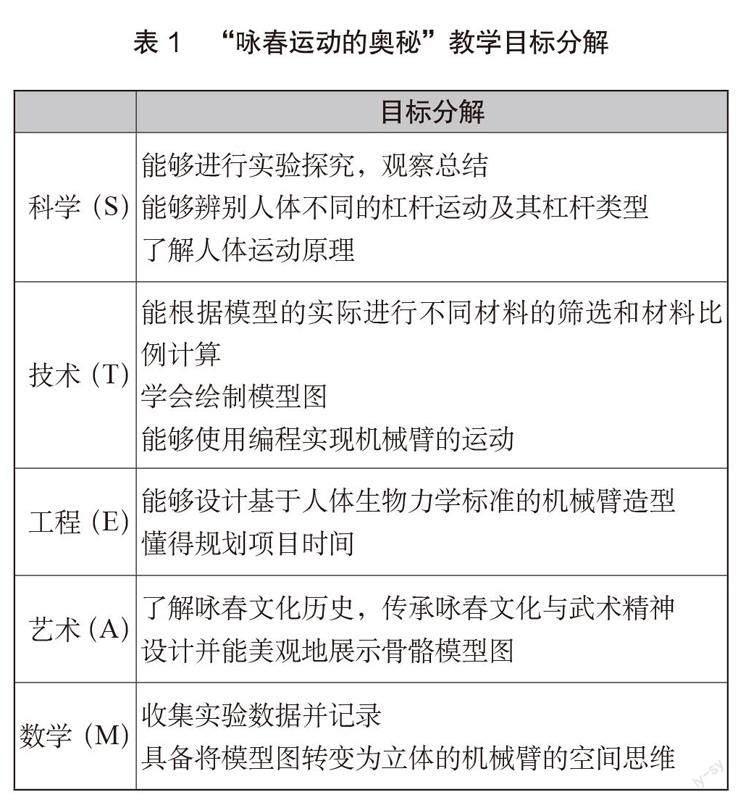

如表1所示,本課程將教學目標分解到對應的學科教學中,通過對人體運動原理的實踐探索,從生物實驗觀察體驗中提出問題,并在項目實踐中運用所學知識分析問題,借助信息技術手段,用工程設計方法開展研究與解決問題,在原型的迭代修改中批判性學習,創造性地解決問題,設計符合實際的骨骼模型。學生積極參與動手實驗操作實踐,形成實踐操作中的學習意識與成果提煉。通過詠春文化學習、打詠春拳等活動,體會詠春文化歷史,傳承詠春拳技能文化與武術精神,樹立正確的武德觀念,修養學生身心,強化對傳統文化和地方特色文化的認可與愛護意識,傳承發展民族傳統文化項目。

五、“詠春運動的奧秘”跨學科課程項目學習的組織實施

“詠春運動的奧秘”跨學科課程項目從詠春本土文化導入,傳承傳統文化,從詠春運動探討人體運動的機理,融入生物、物理跨學科理念,借助智能機器人等技術讓詠春拳以現代化的方式展現出來,讓傳統詠春拳在新時代中“活”起來。課程在實驗學校以校本特色課程的形式開展,上課教師包含了生物、物理等多學科教師,以跨學科項目的形式推進校本課程的實施。

(一)跨學科實現詠春“深度”和“廣度”傳播

詠春拳的活動過程涉及復雜的人體運動,在學生初中學段也開展了關于人體運動原理的探究。借助項目思考問題:怎么樣出掌才能夠有效制敵?將生物、物理學科知識和詠春運動相結合,通過參與生物實驗和物理探究,利用雞翅觀察骨骼結構與運動的關系,了解骨骼、肌肉、關節的協調配合,從而理解詠春拳的運動過程,縱向挖掘詠春的學科深度內涵。借助三維動畫,學習人體運動中的杠桿原理及其應用。在生物和物理學科的融合體驗中,讓學生從不同學科對詠春拳進行再挖掘,引導學生關注人體運動機理,樹立健康運動的意識,積極參與學校和社區的健康運動項目。

傳統詠春拳學習停留在“學技”“學藝”的學習方面,受限于此,大多數學生對詠春拳的認識停留為一項強身健體的體育運動。本課程將詠春拳原理知識融入多個學科中,與初中學科知識學習相結合,借助不同的項目情境問題,使得詠春拳的原理學習不再是枯燥的知識,而是學生科技探究實踐的問題,延伸詠春的學科內涵,實現“深度”挖掘。本課程通過實驗、三維動畫等多種探究活動,提升學生的學習浸潤感,真正實現了詠春文化的“深度”和“廣度”傳播。

(二)多技術項目輔助創新“詠春拳”

大多數學生認為詠春拳只能由“人”來打,現代化科技與人工智能技術的發展,賦予了傳統武術行動更多的發展契機。以“如何讓機器來打出詠春拳”為項目情境,讓學生思考各個器官部位怎么配合打出詠春拳的。通過設計一個骨骼模型來展現詠春拳的經典招式,宣傳詠春運動。從骨骼模型的項目出發,利用信息技術和工程設計的知識,科學設計骨骼模型,再轉變成可“打詠春”的機械臂,讓詠春拳以另一種形式“動”起來。

利用多技術的項目設計,讓學生從科學的骨骼模型設計到機械臂的技術運用,以學生喜聞樂見的形式,讓學生“打”出不一樣的詠春拳,將原理知識變成可以操作實現的作品,引導學生關注文化理念在作品中的傳達,這也是一種創新性的文化傳播方式。借助會打詠春拳的機械臂的設計,顛覆本土文化傳統思維,讓學生逆向思考與創新,真正實現本土文化的各種新形態,在傳承思維和傳承形式上實現創新。

(三)未來詠春豐富時代內涵

現代技術的發展給本土文化帶來了發展契機,也帶來了新的挑戰,如何結合本土特色,取其精華,沉淀自身時代特色,是本土文化站穩腳跟的重要因素,所以本土文化的發展要具有遠見性。以2022年北京冬奧運動會中“AI+太極”推廣為藍本,越來越多的本土文化正在借助科學技術走向世界舞臺,發展出自身的科技與未來特色,實現本土文化的創新推廣必然是傳承者需要考慮的問題。本課程中,學生上網查找智能運動設備,了解前沿的智能技術,學習高效健康運動。教師提出項目拓展問題:如何應用未來的技術發展詠春運動?給予學生思考詠春運動不同發展形態的問題,將文化傳承問題拋給傳承者,同時也是啟迪傳承者思考本土文化如何動態發展。

引導學生為詠春的可持續發展做出思考,隨著科學技術的發展,演變出了智能化的未來運動技術,詠春運動的發展不應當局限于靜態的模式,而是需要結合時代技術的發展,打破傳統思維,為詠春拳的發展提供內源性動力。

六、“詠春運動的奧秘”跨學科課程評價

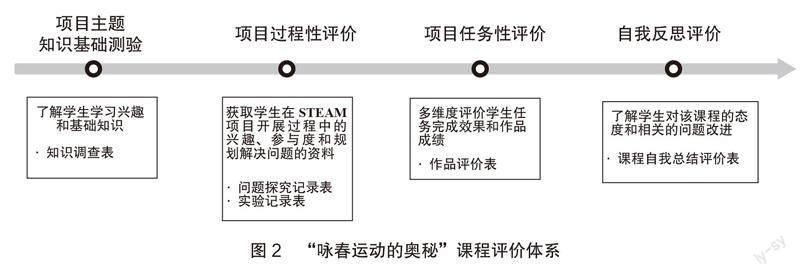

項目評價貫穿了整個項目實施過程。課程評價體系如圖2所示(見下頁),針對學生規劃設計、技術制作、資源與時間管理、團隊合作、成果展示等能力發展,分成項目主題知識基礎測驗、項目過程性評價、項目任務性評價、自我反思評價,前期進行知識調查如圖3所示,了解學生學習興趣和基礎知識水平。在項目開展中,利用各類實驗記錄表(見下頁圖4)建立學生學習檔案,獲取學生在STEAM項目開展過程中的興趣、參與度和規劃解決問題的資料。針對項目過程中的任務,進行自評、同伴互評和教師評價(見下頁表1),多維度評價學生任務完成效果和作品成績。最后,通過課程自我總結評價表,讓學生進行自我評價,了解學生對該課程的態度和相關的問題改進情況。

七、結語

文化的傳承發展是一個逐漸積累沉淀的過程,不同的方式也在探索過程中產生不同的文化火花。本研究通過“詠春運動的奧秘”跨學科課程的組織實施,使學生對詠春文化有了深入了解,能夠設計基于人體生物力學標準的機械臂,能夠編程實現機械臂的運動,對詠春拳更加熱愛,這對于詠春文化的推廣和發展有著重要作用。在項目開展設計骨骼模型的過程中,學生的參與度很高,想法也很多,有幾名學生還以本課程為基礎申報了研究課題,研究詠春拳拳路的不同形態,科普詠春拳的經典招式運動,并拍攝了詠春拳的宣傳科普視頻,做成了詠春文化宣傳片。這些成果都是文化傳承中不一樣的火花,引導傳承者突破傳統的思維,從不同的方面挖掘本土文化,借助不同媒介展示本土文化特色,未來必將成為文化傳承的一種重要方式,這也為本土文化注入了新的發展活力。

“詠春運動的奧秘”作為一個基于本土文化傳播的跨學科項目學習課程,從詠春拳的文化傳承引入,引導學生在多學科的情境中開展項目設計,并通過問題探究和解決的活動過程來獲得知識和能力,對一線教師結合學校實際設計融合本土文化的校本跨學科課程有一定的參考作用。

參考文獻

[1]新華社.中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議[EB/OL].(2021-11-16)[2022-07-15].http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/16/content_5651269.htm.

[2]中共中央辦公廳? 國務院辦公廳.關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見[EB/OL].(2017-01-25)[2022-07-15].http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.

[3]李吉遠.國家形象視域下中國武術跨文化傳播研究[J].武漢體育學院學報,2012,46(3):58-65.

[4]隋國增.詠春拳研究[J].體育文化導刊,2011(2):86-88.

[5]王林,虞定海.傳統武術非物質文化遺產傳承的困境與對策[J].上海體育學院學報,2009,33(4):85-88,93.

[6]段超.中華優秀傳統文化當代傳承體系建構研究[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2012,32(2):1-6.

[7]孫建.從非物質文化遺產視角看傳統體育的活態傳承:以舞龍、龍舟和風箏為例[J].南京體育學院學報(社會科學版),2013,27(6):18-23.

[8]吳向東,陳麗敏,蔣小平,等.從硬技能到軟硬兼具的真實力:我們為什么要做A-STEM[J].中國信息技術教育,2019(7):8-10.

[9]首新,胡衛平,王碧梅,等.基于文化—歷史活動觀的小學生項目式STEM學習模式探索[J].中國電化教育,2017(2):33-41.

[10]詹澤慧,李克東,林芷華,等.面向文化傳承的學科融合教育(C-STEAM):6C模式與實踐案例[J].現代遠程教育研究,2020,32(2):29-38,47.

[11]張峰,儲蕾芳.基于中國傳統非遺“蜀錦”的STEAM項目設計與研究[J].創意設計源,2019(3):63-66.

[12]彭懷松.景德鎮陶瓷文化課程教學改革創新實驗研究[J].景德鎮學院學報,2022,37(2):127-131.

[13]梁健霞,丁艷安.“多彩醒獅文化”的校本課程開發與實施:以白坭第二小學steam綜合實踐課程實施為例[J].文化創新比較研究,2019,3(14):166-167.

(責任編輯 孫興麗)

Nurturing the Root and Soul of the Nation, Research on the Development of Interdisciplinary School-based Curriculum Based on Local Culture

— Taking the“Mystery of Wing Chun”Course as an Example

ZhaoYu, Lin Xuanjun

(1. School of Educational Science and Technology, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, Guangdong, China 510665;

2. Guicheng Street Yingyue Middle School, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China 528231)

Abstract: The course materials should play the role of nurturing the root and soul of the nation, enlightening and enhancing wisdom. As a kind of regional culture, local culture has a unique educational value. Cultivating studentscore literacy in an interdisciplinary manner is a hot topic in the current reform of compulsory education. Taking the“Mystery of Wing Chun”course in a Middle School as an example, this study explores the development strategy of interdisciplinary school-based curriculum based on local culture, including refining curriculum contents from local culture, designing curriculum objectives, organizing interdisciplinary learning, and evaluating learning effects, etc.. This research will not only promote the integration and exploration of local culture and school education, but also provide reference on the integration and innovation of interdisciplinary education.

Key words: Nurture the root and soul of the nation; Local culture; Interdisciplinary learning; School-based curriculum; Wing Chun