輸尿管和腹主動脈同期顯影技術及在腹主動脈瘤開放手術中的應用

薛瑞理,段玉印,柳 瑞,杜孝偉,楊百暉,黃 棟

(昆明醫科大學第二附屬醫院心臟血管外科,云南 昆明 650106)

腹主動脈增強CT 是腹主動脈瘤患者術前常規檢查,具有較高的精確度,目前常用于腹主動脈瘤患者的術前評估。CT 尿路造影檢查作為近些年新興的尿路檢查方案,可以通過把握時間清晰地反映患者腎臟、輸尿管、膀胱等整個尿路系統的病變情況,但在血管外科極少應用。輸尿管和腹主動脈同期顯影技術結合了腹主動脈增強CT和CT 尿路造影特性,在行腹主動脈CTA 前一段時間靜脈注射一定劑量造影劑,隨后常規行腹主動脈CTA 掃描,如此就可以使得腹主動脈、輸尿管同時顯影,再應用CT 及相關軟件后期圖像處理技術便可以在CT 橫斷面和3D 圖像上清晰的顯示輸尿管大部以及腹主動脈瘤體、輸尿管和周圍組織的解剖位置關系,不僅可以術前提前發現輸尿管狹窄及周圍組織粘連,還可為術中輸尿管位置判斷提供指導,提高手術精確度,以期減少甚至避免腹主動脈瘤術中輸尿管損傷,一定程度縮短手術時間。

自2021 年8 月至2023 年5 月,筆者在臨床上探索輸尿管和腹主動脈同期顯影技術在腹主動脈瘤患者中的應用,現將初步的觀察結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 基本信息

2021 年8 月至2023 年5 月,昆明醫科大學第二附屬醫院心臟血管外科診斷為腹主動脈瘤并行開放手術治療患者共計24 例,其中女性5 例(20.83%),男性19 例(79.17%);最小年齡51 歲,最大年齡70 歲,平均(62.90±4.95)歲。所有患者術前均行輸尿管和腹主動脈同期顯影檢查。本研究經昆明醫科大學第二附屬醫院倫理委員會批準,患者均簽署知情同意書。

1.2 納入排除標準

納入標準:(1)術前均行輸尿管和腹主動脈同期顯影檢查并確診為AAA 的患者;(2)有手術指征并接受手術治療的患者;排除標準:(1)資料或檢查不完整的患者;(2)未行手術治療或死亡的患者,(3)腎功能不全的患者;(4)腎切除或輸尿管切除術后患者;(5)對造影劑過敏的患者。

1.3 同期顯影參數及掃描步驟

所有患者均按以下照統一參數及步驟接受檢查:(1)受檢者仰臥于檢查床,雙手置于頭部,經肘正中靜脈留置針連接雙筒高壓注射器。(2)腹部CT 平掃,掃描范圍自膈頂至盆底。掃描主要技術參數:層厚1 mm 層距0.8 準直器寬度0.5×100 進床速度200 mm/s 螺距0.1~1.5(可變螺距)每周掃描時間0.5 s 管電壓100 kv 管電流260 mA矩陣1 024×2 024 FOV 40×40 cm。(3)經高壓雙筒注射器靜脈推注對比劑20 mL,注射速度5 mL/s。(4)推注后3 min 進行CT 定位掃描,觀察受檢者輸尿管內是否有對比劑顯影,如顯影即進行腹主動脈CTA 掃描;如未顯影,則每間隔1 min 行CT 定位掃描,直至觀察到輸尿管內對比劑顯影,之后進行進行腹主動脈CTA 掃描。(5)腹主動脈CTA 掃描:經高壓雙筒注射器靜脈推注對比劑80 mL,速度5 mL/s;采用Bolus Tracking 示蹤技術,設定感興趣區為降主動脈中段,觸發掃描閾值為150 Hu;掃描范圍自膈頂至盆底,掃描參數同平掃。(6)掃描所得圖像自動傳至Philips 工作站進行圖像后處理。采用VR、MIP、MPR 等顯像方式,結合軸位原始圖像,清楚顯示腹主動脈與雙輸尿管,觀察腹主動脈與輸尿管空間關系,間距等。

2 結果

2.1 術前輸尿管和腹主動脈同期顯影結果

對比24 例患者的輸尿管和腹主動脈同期顯影圖像發現,有4 例為首次注射造影劑3 min 后行CT 掃描,但結果中只有腎盂、輸尿管上段顯影;有11 例為首次注射造影劑4 min 后行CT 掃描,CT 結果中輸尿管大部分顯影,僅靠近膀胱的部分輸尿管下段顯影不佳,圖像有指導臨床工作意義;首次注射造影劑5~7 min 后行CT 掃描的9 例患者CT 圖像輸尿管顯影良好。所有患者腹主動脈顯影均滿意。

對于輸尿管異常檢出情況,24 例患者中有3例(延遲3~4 min 掃描組2 例,延遲5~6 min 掃描組1 例)術前發現腹主動脈、輸尿管及周圍組織粘連,術中探查發現共有5 例(延遲3~4 min 掃描組3 例,延遲5~6 min 掃描組2 例),對其進行配對卡方檢驗,得到的P值均大于0.05(表1),即同期顯影與術中探查對輸尿管異常的檢出率沒有差異。

表1 開放手術患者輸尿管異常檢出率差異比較3~4 min 組(1)Tab.1 Comparison of differences in the detection rate of ureteral abnormalities in patients undergoing open surgery(1)

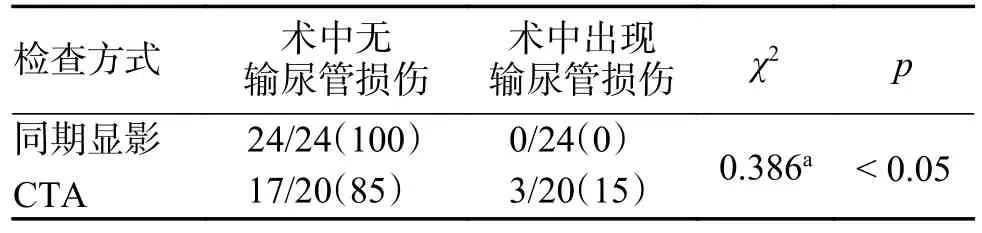

對照組為行同期顯影檢查前1 a 內行開放手術治療的20 例患者,其中有輸尿管損傷病例共3 例。經過四格表卡方檢驗發現P< 0.05,差異具有統計學意義,即經同期顯影檢查后行手術治療輸尿管發生率低于僅行CTA 檢查組。實驗組和對照組出現輸尿管損傷情況見表2。

表2 輸尿管損傷發生率比較[n(%)]Tab.2 Comparison of the incidence of ureteral injury[n(%)]

2.2 開放手術情況

24 例開放手術治療的患者中有3 人術前檢查發現腹主動脈、輸尿管及周圍組織粘連并于術中確認,由于術前檢查時已明確每個患者腹主動脈、輸尿管的解剖關系,術中游離更有方向性,手術操作更為精準,大部分患者術中未過度分離周圍組織。所有患者術后均未出現少尿、無尿、腹痛等輸尿管損傷癥狀。

2.3 顯影圖像

圖1、圖2、圖3 分別是患者術前行輸尿管和腹主動脈同期顯影檢查的3D 和CT 圖像,在圖像上可以對輸尿管、腹主動脈、髂動脈的解剖關系和周圍組織粘連情況有明確的認知,以便術中避開輸尿管、適度游離周圍組織,降低周圍組織術后粘連、纖維化程度。

圖1 部分患者術前的輸尿管和腹主動脈同期顯影3D 圖像,紅的箭頭是輸尿管,黃色箭頭是髂動脈,藍色箭頭是腹主動脈瘤Fig.1 Preoperative simultaneous 3D images of ureter and abdominal aorta in some patients.The red arrow indicates the ureter,the yellow arrow indicates the iliac artery,and the blue arrow indicates the abdominal aortic aneurysm

圖2 部分患者術前的輸尿管和腹主動脈同期顯影CT 圖像,紅的所指是輸尿管,黃色箭頭是髂動脈,藍色箭頭是腹主動脈瘤Fig.2 Simulataneous CT images of the ureter and abdominal aorta before surgery.The red arrow indicates the ureter,the yellow arrow indicates the iliac artery,and the blue arrow indicates an abdominal aortic aneurysm

3 討論

腹主動脈瘤(abdominal aortic aneurysm,AAA)是血管外科常見的危急重癥,手術治療包括傳統外科開放手術和腔內修復術(EVAR)[1-3]。對于血管解剖不佳如短瘤頸、大角度瘤頸、入路血管扭曲或者狹窄以及預期壽命較長的患者,特別是腔內治療后出現并發癥和感染性、炎性動脈瘤等特殊患者,開放手術治療仍是最佳治療方案[4-6]。但開放手術術中存在輸尿管損傷風險,尤其是在炎性動脈瘤引起周圍組織粘連、纖維化嚴重的男性患者群體中,即使有輸尿管支架輔助定位,也會因組織粘連嚴重、觸感不明、分區不清等原因導致其輸尿管損傷,因此輸尿管損傷在血管外科開放手術中足夠值得引起我們的重視[7-10]。

由于靜脈注射造影劑后輸尿管和腹主動脈顯影時間不一致,輸尿管大約在靜脈注射造影劑后3~5 min 左右,腹主動脈只需30 s 左右,因此筆者可以提前注射40 mL 左右的造影劑,等待大約4 min 左右后行常規CTA 掃描時間,如此以來就可實現輸尿管和腹主動脈同時顯影。

對比傳統的腹主動脈增強CT,輸尿管和腹主動脈同期顯影檢查不僅可以顯示主動脈的情況,還能顯示出輸尿管大致走行、輸尿管與腹主動脈的解剖關系,可以在術前為臨床醫生提供可靠的腹主動脈、輸尿管解剖位置關系,從而減少甚至避免術中腹膜后組織過度游離、輸尿管損傷以及術后輸尿管周圍組織粘連、纖維化引起的輸尿管狹窄或梗阻,同時該檢查也沒有額外的費用,檢查操作基本一致,對于造影劑的使用量增加也不明顯。雖然傳統的CT 尿路造影可以清晰顯示輸尿管的整體走行和管腔情況,但是該檢查需要時間長(注射造影劑后大約半小時進行掃描),并且對于血管外科手術意義不大,因此在腹主動脈瘤患者中,輸尿管和腹主動脈同期顯影技術相較于CT 尿路造影更有價值和實施的便捷性。

結合輸尿管和腹主動脈同期顯影CT 和3D 圖像中輸尿管顯影的質量、在行CT 檢查時首次注射造影劑后等待時間以及實際檢查操作流程來看,在首次注射造影劑后4~5 min 進行CT 掃描最佳:注射造影劑4~5 min 后行CTA 掃描輸尿管上中段顯影效果較好,下段也可顯示大部分,結合CT 和3D 圖像可以較為清晰的分辨腹主動脈、輸尿管及周圍組織,對術中輸尿管定位指導意義較大。首次注射造影劑等待6~7 min 行CTA 掃描相較于等待4~5 min 的CT 圖像輸尿管顯影效果對于判斷輸尿管及周圍組織關系并未體現出明顯優勢,反而增加了檢查的等待時間,可能會增加患者焦慮情緒,增加CTA 檢查時間。關于輸尿管和腹主動脈同期顯影的可靠性,筆者對延遲3~4 min 掃描組和延遲5~6 min 掃描組數據進行配對卡方檢驗檢驗發現,本技術相較于直接術中探查對輸尿管異常檢查率沒有差異,可以理解為該檢查對輸尿管異常的敏感性較為可靠。

有一項關于多層螺旋CT 尿路成像(MSCTU)檢查應用的研究中提到不同組別患者在管電流、電壓相同情況下分別注射不同劑量造影劑行CT尿路成像,20 mL 組與40 mL、60 mL、80 mL 組差異均有統計學意義,并且掃描后通過對輸尿管上、中、下段顯影效果進行評分發現20 mL 圖像質量評分低于3.0,不滿足臨床診斷的要求;而40 mL 是滿足診斷要求同時又最大限度降低造影劑使用量要求的最佳劑量,降低了造影劑腎病發生的危害性,這與我們行輸尿管和腹主動脈同期顯影時首次注射使用的造影劑量相同。其他文獻則報道在CT 尿路造影中不同排泄時間對不同節段輸尿管顯影的影響是有統計學差異的,35~40 min 時遠段輸尿管顯影效果最佳,而近端輸尿管顯影最佳時間為20~25 min,同時在20~25 min 時間段輸尿管遠、中、近三段總體顯影效果最好。考慮該研究主要是針對排泄期輸尿管的顯影效果進行研究,因此與本研究首次注射造影劑后行腹主動脈增強CT 檢查的時間有差異是可以理解的[11-12]。

經過實踐筆者發現,對于病人來說輸尿管和腹主動脈同期顯影僅額外增加了40 mL 造影劑的攝入,未明顯增加輻射照射時間,檢查時間也未明顯延長,可接受程度較高,但卻可以為臨床醫生良好的手術指導。同時該檢查操作門檻較低,僅在CTA 檢查前4 min 注射造影劑即可完成,未增加術前檢查的難度;并且對行檢查的醫療機構要求較低,有螺旋CT 便可行此檢查。綜上所述,輸尿管和腹主動脈同期顯影技術有著操作簡單、額外損害小的優點,便于日后推廣。

輸尿管和腹主動同期顯影結合了血管外科、泌尿外科兩種技術,在沒有明顯增加造影劑和射線攝入、檢查等待時間等情況下實現了腹主動脈、輸尿管同時顯影,為臨床醫生提供指導,減少甚至避免輸尿管狹窄或損傷的發生,提高手術精確度并縮短手術時間。同時本技術操作流程簡單,對醫療機構及設備要求不高,方便大范圍推廣。但本研究亦有不足之處,如開放手術治療病例數較少,在開放手術中應用的臨床效果仍有待進一步驗證,并且對于檢查相關參數如管電壓、首次注射劑量及注射后等待時間等還需要更多臨床實踐檢驗。