妙語接龍詩思發 王氏行楷染翰情

余波

孝親尊老,立身行道,開創“王氏行楷”,得一世令名,依前忠厚。

持躬修德,讀書稽古,始作“妙語接龍”,追千年法帖,猶可出新。

“希望你又德又忠,德即學書先立德,要人品、書品皆為上;忠是孝親敬長,赤誠為藝術。”這是著名書畫家唐玉潤1976年年初見愛徒王德忠時的教導和期許。作為改革開放后鄭州市首批書法家之一,王德忠始終恪守師訓,得到社會各界的廣泛贊譽。

要想征服書法高峰,執著和刻苦是不二法門。五十余載光陰倏忽,王德忠在繁重的工作之余,于病榻前精心侍奉母親七年,直至老人病逝;且一直堅持業余時間研習書法、創作詩詞,實屬難能可貴。在生活困難面前,他一貫從容淡定,不以物喜,不以己悲,更是令人嘆服。

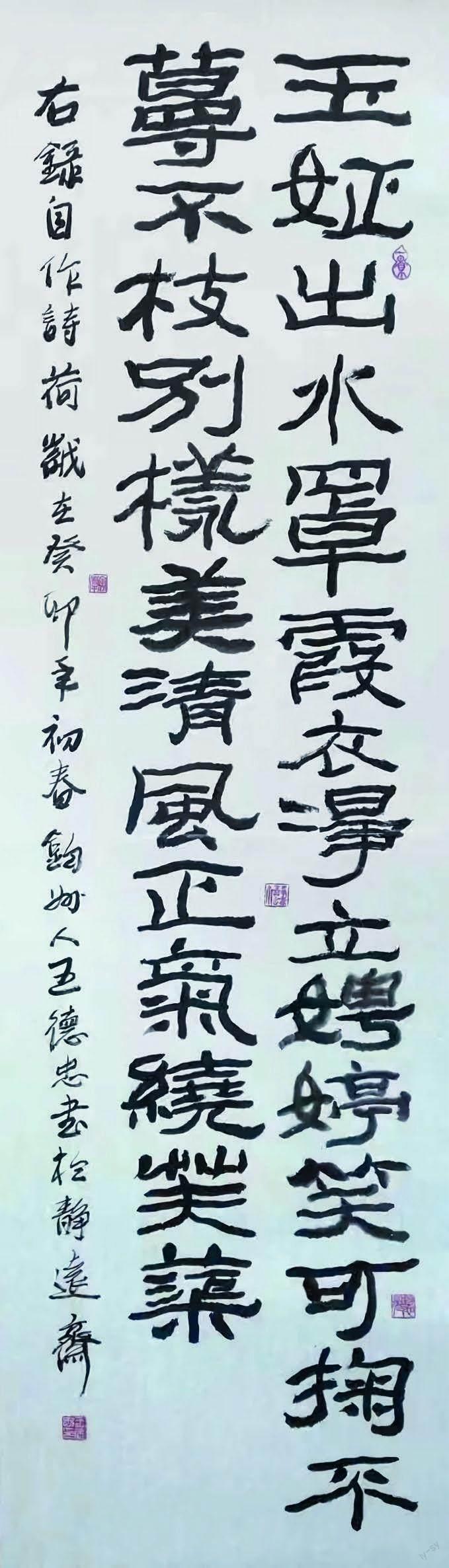

德忠崇尚古法,奉《陰符經》《鄭文公碑》《仇鍔墓志銘》為圭臬,17年楷書砥礪,基礎扎實;繼而躬耕《石門頌》,“靜心面壁逾十載,癡情撫帖滿百通” ;旋即覃思《平復帖》,深得要妙。臨帖只是手段,化為己用才是終極目的。德忠憑借學養與堅忍,熔鑄百家,最終“化用”,形成了自己的獨特風格。

眾所周知,寫楷書難,古有“字如算子,便不是書”之說。為擺脫“算子”窠臼,德忠大膽取舍,取褚遂良“清俊飄逸”、鄭道昭“淵穆雍容”、趙孟頫“秀麗典雅”、《石門頌》“意態恣肆”,以“隸骨、楷形、草情”為形質,傳“筋豐力勝”之神韻,打造出“王氏行楷”自主品牌,實現了“個性彰顯”的突破。其行楷融會唐楷、魏碑、摩崖,以行寫楷,點畫精到,結體舒展,章法縝密,切中楷行合璧之肯綮,給經典楷書注入了“字字生動、呼之欲出”的活力。

觀其行隸,石門立骨、西狹塑形,拙中寓巧、意趣橫生;其章草承平復形神,寫個人心境,樸茂簡約、亦古亦新、搖曳多姿;其 “王氏行楷”,動靜結合、剛柔相濟、筆力卓然、細而不薄,可見流風回雪之美。詳察之,王德忠“為人謙和、不事張揚”的性格特點已滲透書法,實現了“平和簡靜”。

詩性是一切藝術的源頭。黑格爾說:“詩只對心靈負責。”詩反映了最真實的內心,才能令人陶醉。缺少詩性的書法,并非藝術的書法。因此,不能自作詩詞者,很難成為真正的書法家。

王德忠多年來醉心詩詞,每每感遇其靈性,輒行吟朗月;他將文學、書法熔為一爐,首創“妙語接龍”這一藝術形式,別開生面。所謂“妙語接龍”,就是把四句成語、俚語有機結合,無論橫讀、豎念都能成句;且每四個字的首尾承上啟下公用,用十二個字即可表達出十六個字的意蘊。這些年來,王德忠不斷有“妙語接龍”佳構問世。涵詠之,語句通俗易懂、耐人尋味,遣詞造句亦頗費思量;兼之用書法架構付諸箋素,給人耳目一新的藝術享受。因之,這一書法形式備受坊間追捧,一時“洛陽紙貴”也。

年初,讀王德忠新作《補愛蓮說》,短文盛贊蓮花“出泥不染、濯漣不妖”,并形諸書法作品,從中不難窺見作者心靈的高潔。筆者與王德忠先生多有盤桓,一直為他潛心向道的精神而感動。如此獨到的藝術探索,理應為社會所知。特賦小詩,愿王德忠在今后的藝術行旅中,能夠演繹經典、不斷創新,把“王氏行楷”和“妙語接龍”發揚光大。

詩曰:

烏金回雪真氣盈,

忠直厚德骨錚錚。

妙語接龍璇璣賦,

王氏行楷接古風。

由來筆墨師造化,

孝親濟弱情最濃。

積善人家福長在,

高高秋月照鵬程。