蘇州市等高城鎮化率地區農產品品牌建設探析

司子強 靳代平 張海

摘 要 2017年,黨中央、國務院明確提出要推進區域公用農產品品牌建設,支持地方以優勢企業和行業協會為依托,打造區域特色品牌,引入現代要素改造提升傳統名優品牌。目前,關于農產品品牌的研究主要集中在一些農產品主產區,而對于高城鎮化率地區的農業生產和農產品品牌建設卻很少涉及。以江蘇省蘇州市為研究對象,分析其面臨的農業產值占比小、農業生產規模普遍較小、生產相對分散、生產經營成本較高等困境,并提出高城鎮化率地區必須立足當地市場,通過集約化生產、增加科技投入、保障農產品品質、開展個性化營銷等方式推動農產品品牌創建與發展。

關鍵詞 農產品品牌;高城鎮化率地區;江蘇省蘇州市

中圖分類號:F323 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.08.040

近年來,我國城鎮化率不斷提高。國家統計局相關數據顯示,截至2021年末,我國城鎮常住人口

91 425萬人,占全國人口比重(城鎮化率)為64.72%;

城市建設用地面積和征用土地面積也逐年增加,相對應的,城鎮化率提高較快的地區的農業生產用地則不斷減少。例如,江蘇省農作物播種面積從1999年末的802萬hm2下降到2020年的748萬hm2,其中蘇州市的城鎮化率從2005年的64.7%上升到2021年的81.93%,同期糧食播種面積則從17萬hm2下降到12萬hm2。由此可見,在高城鎮化率地區,農業生產規模的下降已經成為不可逆轉的趨勢。因此,高城鎮化率地區的農業必須探索出一種符合自身特點的發展模式。

1 高城鎮化率地區農業生產的困境

當前,我國經濟發展的地區差異仍然較大,有些地區的經濟發展仍然以農業為主,而有些地區的農業產值在國民生產總值中的比重已經下降到1%以下。農業產值在國民生產總值中占比不僅意味著農業生產規模的差異,也隱含著財政投入的不同。對于高城鎮化率地區而言,其農業生產至少會呈現出以下4個特點。

1.1 農業產值占比小

城鎮化水平的不斷提高意味著工業用地、城市建設用地不斷擴張,以及農業人口持續不斷地轉移為非農業人口等。在多種因素共同作用下,高城鎮化率地區農業生產的規模必然會不斷縮小,農業產值在國內生產總值中的比重將會下降到一個較低的水平。通過橫向比較也可發現,城鎮化水平和農業產值占比呈現出明顯的負相關關系。

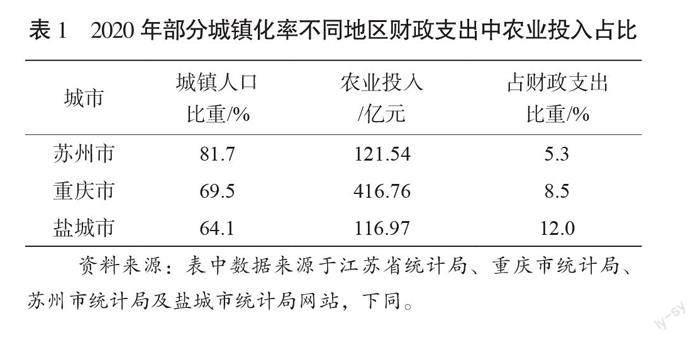

從統計數據來看,由于農業產值對國民經濟的貢獻率不斷下降,一些地方政府對農業的重視程度和投入水平也隨之下降。將蘇州市分別與同省內的鹽城市,以及中西部的重慶市進行對比,兩者農業產出在國內生產總值(Gross Domestic Product,GDP)中的貢獻率均高于蘇州市,而城鎮化率則低于蘇州市。通過對不同地區農業財政投入水平的比較可以發現,通常城鎮化水平較高的地區,農業投入占比反而較小(見表1)。

1.2 生產規模普遍較小

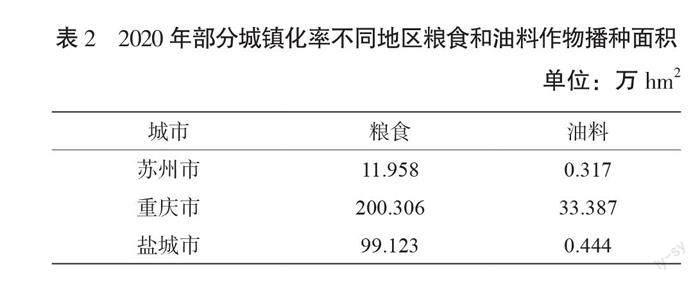

高城鎮化率地區的農業生產規模普遍較小。通過橫向比較可以發現,蘇州市相比于鹽城市、重慶市,其各類農產品的生產規模、產量都較小(見表2)。農產品生產規模小,就難以形成規模經濟效應,也無法達到邊際收益與邊際成本相等的均衡產量,從而導致了深加工、品牌化等產業化運營模式難以展開。例如,陽澄湖大閘蟹在開發蟹粉、醉蟹等二次加工產品的過程中,就遇到了產量不足、品牌認知度不高的問題。

1.3 生產相對分散

高城鎮化率地區的城市規劃往往首先滿足工商業用地和住宅用地的需求,這就不可避免地將原有的集中連片的農業打散、打亂,農業用地只能向分散的、小規模的產業園區、中小農戶等經營模式發展。以蘇州市為例,2020年蘇州市糧食播種面積共11.96萬hm2,其中吳江區2.03萬hm2,常熟市3.13萬hm2,張家港市2.84萬hm2,昆山市1.16萬hm2,太倉市2.13萬hm2;各個區(市)由于城市建設,農業生產進一步分散。杜建軍等指出,農業集聚能夠顯著提高勞動生產率,實現規模經濟。然而,城鎮化水平較高地區的農業產業顯然難以大規模的集聚,也就無法獲得集聚帶來的正向收益[1]。

1.4 生產經營成本高

1)農業生產經營的人力成本、土地成本、農資成本等各類成本居高不下。例如,蘇州市耕地667 m2流轉費2011年為416元,2012年為480元,2013年為586元,3年累計漲幅高達40.87%,且近年來仍然在不斷上漲[2]。2)農業生產受到的非農制約因素較多,如環保、工商、城管、國土資源等。例如,隨著近年來環保要求不斷嚴格,陽澄湖大閘蟹由于養殖尾水處理的需要,真正的有效養殖面積只占總承包經營面積的70%~80%,變相提高了土地的租賃成本。此外,農業生產經營過程中非農設施用地、廣告宣傳、設點經營都受到不同程度的限制,進一步抬高了經營成本。

2 高城鎮化率地區農業生產的相對優勢

不可否認的是,城市本身是各類資源,包括資金、人才、技術、信息等要素的聚集地,因此高城鎮化率的地區在農業發展方面也有著某些獨特的優勢。

2.1 具有較高的農業生產水平

研究表明,2019年末蘇州市農業機械化水平已經達到90.1%,農業科技進步貢獻率達到71.5%。與此同時,蘇州市高標準農田占比和機械化水平分別超過80%和90%,農業現代化指數連續多年居全省乃至全國前列[3]。農業生產中較高的科技投入在農產品品牌建設中發揮著不可替代的作用,如在種質資源保護、獨特品質性狀保持、標準化生產、產品質量追溯等方面,都能做到更加科學、規范、統一,而這正是品牌形成的重要基礎。

2.2 靠近農產品消費市場

由于高城鎮化率地區的農業生產規模普遍偏小,其農產品的產量甚至無法滿足當地的需求,換言之,高城鎮化率地區的農產品其消費市場主要在當地。蘇州市早在2011年就開始大力推進“菜籃子”工程,逐步形成了“農超對接、農社(區)對接、直供專銷、物流配送、展示展銷”等農產品的本地化銷售體系。到2020年,蘇州市糧食種植面積11.96萬hm2,總產

量88.81萬t,確保了市民的“米袋子”持續安全穩定;蔬菜種植6.70萬hm2,產量203萬t,比2019年分別增加600 hm2和2萬t,蔬菜自給率達到40%,有力保障了市民的“菜籃子”[4]。高城鎮化率地區農產品的本土化消費趨勢,同樣在很大程度上確保了農產品的品質及品牌文化的相融性。

2.3 具有較高的農產品消費水平

我國東部沿海很多城鎮化水平較高的地區,通常其人均收入水平和食品支出水平也較高。以蘇州市為例,2021年蘇州市人均可支配收入達到76 888元,食品消費支出為11 934元,在全國排名前列[4]。此外,較高的農產品消費水平還表現在農產品品牌意識不斷增強,對于品牌溢價的認可度也在提高。調查數據表明,78.6%的消費者認為品牌農產品可以比非品牌農產品價格更高一些[5]。消費者實際的消費意愿和消費能力也印證了這一結論。在一些城市中,價格昂貴的日本越光米、黑龍江五常大米、高檔水果等,在上市季節往往很快就銷售一空。

2.4 具備較強的產業融合能力

農業與二三產業的融合不僅能夠延長農業產業鏈,增加農產品的附加值,而且可以在很大程度上促進農產品的銷售,這些同樣是農產品品牌建設與發展的有利因素。以蘇州市為例,2019年以來,在農業主管部門的推動下,蘇州市已經建成57家共享農莊,聯結各類農業經營主體400多戶,提供了近1.2萬個就業崗位,同時實現了包括餐飲、住宿、旅游、農產品收入7.8億元。

3 高城鎮化率地區農產品品牌的創建模式

通過以上分析可以發現,高城鎮化率地區在農產品品牌的創建和發展中,既存在諸多不利因素,又有著一些明顯的優勢。因此,從長遠來看,城鎮化水平較高的地區需要揚長避短,將有限的資源集中到農產品品牌的建設中去,提高農產品的附加價值,從而實現更高水平的農業現代化和可持續發展。綜合來看,主要可以在以下4個方面繼續推進。

3.1 生產集約化

針對高城鎮化率地區農業生產規模小、分散的問題,需要著力提升農業生產的集約化程度。1)進一步加大科技投入,通過智慧農業、數字農業建設不斷加強農產品品質的標準化、統一化。例如,蘇州市陽澄湖大閘蟹在2021年投入70多萬元采購了遠程監控系統和無人機巡航監測系統,并大力開發、構建智能監控系統、味覺特色分析與分子識別等質量管控體系,從而使大閘蟹的品質控制更加科學有效。2)加強現代農業產業園的建設,通過加大資金、技術和人才的投入進一步提升農業產業園建設水平。2020年,

蘇州市新增現代農業園區面積0.4萬hm2,擁有現代農業園區總面積9.33萬hm2,新認定市級農業園區4家、省級農業產業示范園1家,吳江區獲批創建國家級現代農業產業園。3)通過引入社會資本,創新土地流轉形式,形成集中連片的農業生產基地。目前,蘇州市各區(市)均有社會資本進入農業生產領域,其生產規模、技術水平均遠高于原有的模式。4)提高農業生產的組織化程度,充分發揮行業協會、合作社、龍頭企業在農產品品牌建設方面的作用。目前,蘇州市已經成立了農業龍頭企業協會、陽澄湖大閘蟹行業協會、碧螺春茶葉協會、蘇州大米協會等各類農產品行業協會,并涌現出了蘇州太湖雪絲綢股份有限公司、蘇州東山茶廠股份有限公司等大型農業企業。

3.2 全域品牌化

目前,農產品的全域品牌化戰略仍然存在著一定的爭議。例如,很多研究者均認為農產品品牌建設只能以單品類為主,全域化、全品類的農產品區域公用品牌模式難以取得成功。事實上,由于高城鎮化率地區各類農產品生產規模普遍偏小,如果采用單品類模式,品牌邊際收益極低甚至為負;除非通過長期的口碑積累,否則品牌建設很難取得成功。浙江省麗水市的全域農產品品牌“麗水山耕”的成功表明,“政府引導+行業協會+企業參與”的全域品牌建設模式在某種程度上是可行的。“麗水山耕”品牌在2020年的時候就已經將銷售范圍拓展到了杭州市、上海市、深圳市等地,電子商務平臺入駐企業超200多家,并開發了300多個以“麗水山耕”為標識的旅游產品[5]。當前,蘇州市也在推進全域品牌建設,目前已經設計了“蘇州儂好”“昆味到”等品牌名稱,后續將整合各級各類農產品品牌,形成推廣合力。

3.3 市場本地化

高城鎮化率地區的農產品品牌建設一定要立足于當地及周邊市場。1)高城鎮化率地區農產品的產量有限,而市場容量又相對較大,如果能充分滿足當地市場的需求,農產品品牌就足以樹立起來。2)農產品品牌的建設往往與當地的飲食文化、歷史底蘊有著密切的關系,因此立足于當地歷史文化的農產品品牌建設更易取得成功。3)從農產品物流運輸的角度來看,在當地市場銷售不僅能夠保障農產品的品質口感,而且能節省流通費用,真正實現同城化銷售。近年來,蘇州市的蘇州大米、吳江香青菜、吳中雞頭米等農產品,正依托當地餐飲、營銷、物流等資源逐步樹立起

品牌。

3.4 營銷個性化

在當前的消費趨勢下,農產品的品牌營銷也應朝著個性化、定制化的方向發展。對于注重農產品品牌的消費群體,其對農產品的品質、特性、安全、體驗等方面更為看重。那么,高城鎮化率地區的農業企業,由于靠近市場,可采取會員制、認養制等新型的農產品營銷方式,面向特定消費群體銷售農產品,從而在長期的銷售過程中逐步樹立起自己的品牌形象。以蘇州市昆山市的上膳源企業為例,其采用會員制營銷,會員支付年費后,企業每年為會員配送50次。這種方式既保障了企業的收入穩定,又能使消費者購買到高品質的農產品。

參考文獻:

[1] 杜建軍,謝家平,劉博敏.中國農業產業集聚與農業勞動生產率:基于275個城市數據的經驗研究[J].財經研究,2020,46(6):49-63.

[2] 王曉靜.經濟發達地區農村土地承包經營權流轉效率問題研究:以蘇州市為例[J].農業經濟,2015(10):50-51.

[3] 田婷,朱琳,徐雯,等.蘇州率先基本實現農業農村現代化途徑研究[J].湖南農業科學,2021(10):108-111.

[4] 蘇州市人民政府.蘇州市發布2020年食品安全狀況白皮書[EB/OL].(2021-04-08)[2023-03-05].https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/szyw/ 202104/87555a6122344e1ebbca80051ba2f341.shtml.

[5] 鄭小平,鄭爽玉,黃秋怡.模式爭議下區域農業品牌建設的政策工具選擇研究[J].中國農民合作社,2022(7):22-26.

[6] 宮麗云,李玉萍.農產品區域品牌長效發展研究:以麗水山耕為例[J].農業與技術,2020,40(3):

148-151.

(責任編輯:張春雨)