以民間人文交流促進中印尼關系

保盧斯·魯道夫·尤尼亞托

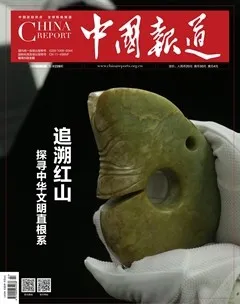

當地時間2023年1月21日,印度尼西亞唐格朗,在一家購物中心內,一名女孩在觀看慶祝即將到來的中國新年的花燈裝置。在這個世界上人口最多的國家,中國華人正準備在1月22日慶祝農歷兔年。

傳統上,我們總是從國際關系的高度來看待國家間的聯系,這種視角過于狹隘,也有精英主義之嫌。因為兩國間的關系絕非局限于政府等官方機構間的交往,還包括人員往來,人民之間的交往是公共外交的重要組成部分。那么,民間交往會在多大程度上影響中印尼關系呢?

中印尼民間交往源遠流長

中國與印尼之間的民間交往源遠流長,已有1000多年歷史,其中宗教交流的貢獻最為突出。在交通并不發達的時代,這種民間往來極大地促進了兩國的交流,加深了人民間的友誼。

為人熟知的是東晉時期的中國僧人法顯在從古印度返回中國的途中,曾在當時的達魯瑪王國稍作停留。明朝時期,鄭和曾率領一支船隊前往爪哇島,這支船隊的使命是友好交往,而非殖民掠奪。鄭和的船隊甚至被認為促進了伊斯蘭教在爪哇的傳播。

到公元7世紀,很多唐朝僧人前往室利佛逝國(起源于印尼蘇門答臘島東南部的海上強國,宋朝后中國史籍改稱為“三佛齊國”)學習梵文。其中一位叫作義凈的高僧,曾在室利佛逝國生活了10多年,研究和翻譯經文。

在兩國人民友好往來的歷史基礎上,中國與印尼于1950年正式建交。此后,兩國間社會文化緊密交織在一起。這從《Ayo Mama》(《哎喲,媽媽》)、《Hello-Hello Bandung》(《你好,萬隆》)、《Bengawan Solo》(《美麗的梭羅河》)等印尼民歌在中國的風靡便可見一斑。

這些來自印尼的歌曲令中國人民建立起對印尼的初步印象,這些印象或許不甚清晰,但十分美好。直到現在,不少中國老年游客來印尼旅游,就是為了看看梭羅河,聽聽傳統民歌。這樣的人文交流,將當時兩國政府和兩國人民之間的友好關系推至巔峰。

進入21世紀后,兩國政府都非常重視彼此間的公共關系。2015年是中印尼關系歷史上極具里程碑意義的一年。這一年,兩國建立了人文交流機制,并在此之后多次舉行高層對話,簽署了一系列合作協議。

當地時間2022年8月3日,印尼阿拉扎大學孔子學院舉辦該院印尼警察學院教學點學員結業儀式。圖為學員們表達中印尼友好的心聲。

民間關系與安全、政治和經濟一道,共同構成兩國間戰略伙伴關系的重要支撐。事實上,兩國人民之間的關系是國家間安全、政治和經濟合作的支柱,人文合作的深入將支持包括經濟在內的多個領域合作。

推動人文交流深入發展

如果兩國人民相互信任、相互理解,中國和印尼就能面對未來的各種困難和挑戰。當前地緣政治的變化和中印尼合作的新形勢,對兩國人文交流提出了更高要求。

總體而言,中印尼關系仍然受到某些問題的制約。兩國關系的一大歷史遺留問題就是意識形態的差異。此外,還有一些突出的現實問題,例如缺乏人文交流的主動性、交流領域有限、交流深度不足、社會影響力較弱。兩國間人文交流往往基于國家間高層政府達成的協議,各機構和團體多是按照高層政府制定的計劃和方針開展活動。

因此,盡管有很多原因讓印尼人偏愛中國,但不可否認的是,人文交流并未充分發揮積極作用。兩國關系仍然是從國際關系的傳統視角出發,由政府官員推動、管理。為了破解這些難題,雙方需要從以下方面共同努力。

第一,兩國應培養一種相互包容、彼此尊重的文化。文化具有多樣性,社會文化交流應促進互相理解、和諧與共,而非弭除差異。這要求兩國秉承包容之心,擁抱不同文化,“既入鄉,則隨俗”。在促進文化多樣性和包容性方面,政府、企業和教育機構可以發揮積極作用。

第二,要認識到語言是促進溝通和理解的有力工具。學習彼此的語言有助于打破溝通壁壘,從而建立起更為穩固的關系。盡管越來越多的大學生主修了中文和印尼語課程,但語言類畢業生的數量仍然不能滿足商業需求。因此,大學應深化與企業的合作,鼓勵更多學生學習中文和印尼語。在職業發展層面,教育機構可以與企業合作,提供語言培訓,培養學生在跨文化環境中進行有效溝通的技能。

第三,兩國還需進一步深化對彼此文化的研究。目前,中國的印尼文化研究和印尼的中國文化研究都還很有限。可喜的是,中國學術界對印尼文化研究的興趣日益濃厚,在中國高校設立了多家印尼研究中心。而在印度尼西亞,中國研究中心的建立方興未艾,這些學術機構有望成為兩國合作的重要平臺。

第四,政府和民間機構的角色應相輔相成。兩國高層對話機制仍需持續加強,政府可以創造有利環境鼓勵民間交流,在促進社會文化交流方面發揮關鍵作用。然而,政府機構不可能獨自完成這些工作。個人、非政府組織和公眾都可以在建立更牢固的兩國關系方面發揮作用。政府推動與民間參與形成合力,構建多層次的溝通交流機制,有助于加深理解、擴大合作。

增進中印尼民間關系,能做的還有很多。兩國應攜起手來,確保中印尼伙伴關系可持續發展,充分釋放合作潛力。