平南縣水稻主要病蟲害綠色防控技術集成示范

吳云庭 陸 勇 譚獻良 何其健

1.平南縣植保站,廣西 平南 537300;2.平南縣六陳鎮農業農村中心,廣西 平南 537300

0 引言

平南縣位于廣西壯族自治區(以下簡稱廣西)東南部,總面積2 983.97 km,總人口160 萬人,屬南亞熱帶季風氣候區,氣候溫和,年平均氣溫21.5 ℃,年平均降水量1 630 mm,年平均日照時間1 712 h,年無霜期340 d,十分適宜發展農業。平南縣耕地面積6.1萬hm2,主要農作物是水稻,屬于雙季稻種植區,常年種植面積在5.3 萬hm2左右,水稻年產量約35.12 萬t,是全國產糧大縣、廣西無公害優質稻谷主要生產基地[1]。

隨著水稻種植規模的擴大和種植年限的增加,水稻病蟲害發生日益嚴重,而農藥的大量使用使大米農藥殘留量較高,嚴重影響了大米的品質[2]。水稻病蟲2害主要有三化螟、水稻卷葉螟、稻瘟病等,農民每年需要花費大量人力、物力、財力進行防治[3]。水稻病蟲害綠色防控是指采取生態調控、生物防治、物理防治等環境友好型技術控制水稻病蟲害的措施。加快推進水稻病蟲害綠色防控技術的示范推廣應用是確保水稻生產安全和稻谷質量安全的重要途徑[4]。2022 年,廣西平南縣創建水稻綠色防控示范基地,針對病蟲害多發現象,積極采取多項綠色防控技術措施,取得了良好成效。

1 水稻主要病蟲害綠色防控技術集成

1.1 主要病蟲害監測技術

平南縣在安懷鎮旺官村建設了農作物重大病蟲害觀測場,并配置相關設備對當地環境、氣象、病蟲發生狀況及作物生長情況等進行實時監測。

1.2 生物防治技術

生物防治技術主要包括兩方面,一是以蟲治蟲,二是以菌治蟲。

1.2.1 以蟲治蟲。平南縣主要利用赤眼蜂對螟蟲卵具有寄生性的特征對其進行防治,以達到綠色環保防控目的。該技術的推廣應用有利于降低農藥使用量、改善農田生態環境、確保糧食安全生產。根據水稻螟蟲發生情況測報,平南縣在水稻種植面積大且連片的安懷鎮推廣利用赤眼蜂防治水稻螟蟲,從2022 年6月初開始每隔7 d 放1 次蜂,共安排3 次放蜂。技術人員主要采用無人機投放可降解球形放蜂器,每667 m2每次投放4個球形放蜂器,每個球形放蜂器內有2 000頭赤眼蜂;對照區為常規化學防治。第3 次放蜂10 d 后,在各放蜂區、對照區隨機選取一塊稻田,采用雙行平行跳躍式五點抽樣,每點連續調查10 叢,記錄總叢數、總株數、總葉數、卷葉數、枯心株數,計算稻縱卷葉螟卷葉率、水稻螟蟲白穗率。

1.2.2 以菌治蟲。防治對象主要為稻蛀莖夜蛾和稻縱卷葉螟。供試藥劑分別為300億孢子/g球孢白僵菌可分散油懸浮劑、80億孢子/mL金龜子綠僵菌可分散油懸浮劑、100億孢子/mL短穩桿菌懸浮劑和30億PIB/mL甘藍夜蛾核型多角體病毒懸浮劑。在試驗田設4 個生物農藥處理和1 個空白對照處理,每個處理重復3 次,共15 個小區,每個小區面積為30 m2,采用隨機區組排列。整個防治過程中,使用生物農藥處理2 次,均采用無人機飛防。

1.3 農業與物理防治技術

示范區種植的水稻品種為絲香1 號,采用的農業防治措施是稻鴨共育和稻魚共育模式,物理防治措施是利用燈光誘殺水稻害蟲。試驗區設置有稻鴨共育、稻魚共育、燈光誘殺、稻鴨+燈誘、稻魚+燈誘及空白對照6 種防治模式。上述模式實施17 d 后,采用雙行平行跳躍式五點抽樣調查1 次,調查稻飛虱、水稻細菌性條斑病、水稻紋枯病的發生情況,計算百叢蟲量、發病率、病情指數、相對防效。

1.4 水稻綠色防控技術培訓

平南縣利用廣播、電視、報刊、互聯網等媒介全方位宣傳綠色防控理念和技術,宣傳綠色防控顯著成效和主要經驗,宣傳采用綠色防控技術生產的品牌產品,同時開展多層次的綠色防控技術培訓,使農民了解和支持綠色防控工作,推動綠色生產。

2 水稻主要病蟲害綠色防控技術集成示范成效

2.1 主要病蟲害監測結果

安懷鎮觀測場重大病蟲中長期預報準確率在80%以上,短期預報準確率在90%以上,2022年發布病蟲預警信息15期以上,預警信息覆蓋全部鄉鎮、90%以上建制村,為農民防治病蟲害提供了準確的病害和蟲情信息。

2.2 生物防治效果

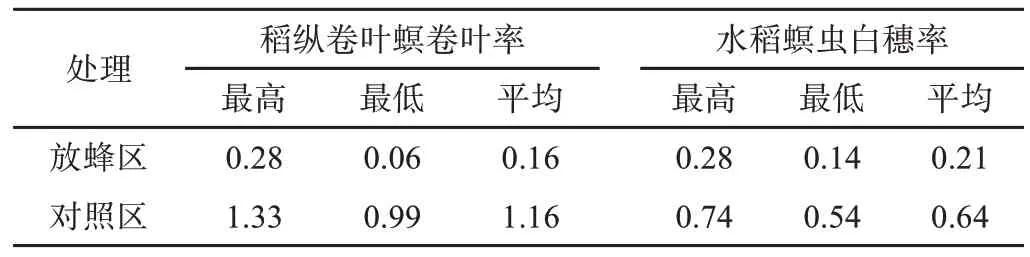

2.2.1 以蟲治蟲防治效果。平南縣主要在安懷鎮開展放蜂(赤眼蜂)治螟,實施范圍達0.25 萬hm2,實現每667 m2節省支出50 元以上。由表1 可知,第3 次放蜂后10 d,放蜂區稻縱卷葉螟卷葉率相比化學防治對照區下降了1.00 個百分點,放蜂區水稻螟蟲白穗率相比化學防治對照區下降了0.43個百分點。以上結果表明,釋放赤眼蜂能很好地控制螟蟲危害。

表1 放蜂區螟蟲防治效果 %

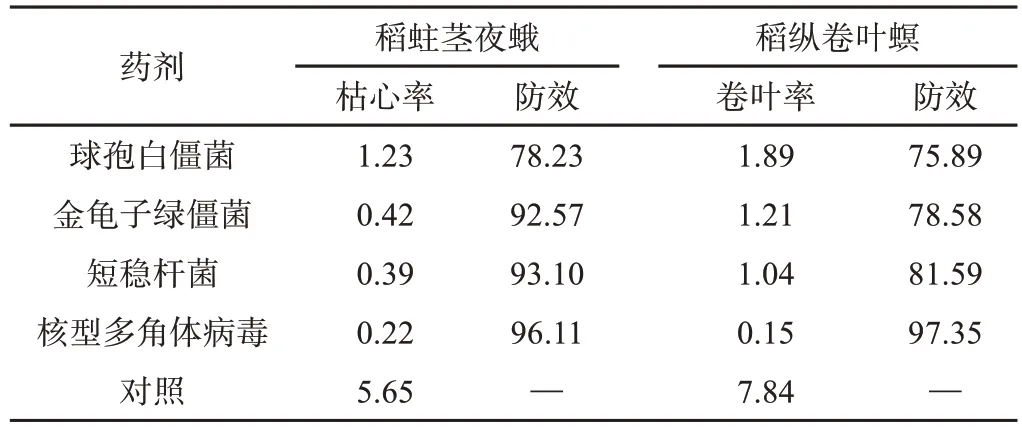

2.2.2 以菌治蟲防治效果。平南縣推廣應用綠僵菌、阿維菌素、白僵菌等生物農藥防控稻蛀莖夜蛾、稻縱卷葉螟。生物農藥特異性強,不傷害蟲的天敵和有益生物,能保護生態平衡,且具有對人畜安全低毒、不污染環境、無殘留等特點。因此,生物農藥防治病蟲害技術得到了迅速發展,是農作物病蟲害綠色防控的主推技術之一[5]。由表2 可知,生物農藥對稻蛀莖夜蛾、稻縱卷葉螟具有明顯的防治效果,兩次藥后防效在75.89%~97.35%(見表2)。

表2 不同生物藥劑對水稻害蟲的防治效果 %

2.3 農業防治與物理防治效果

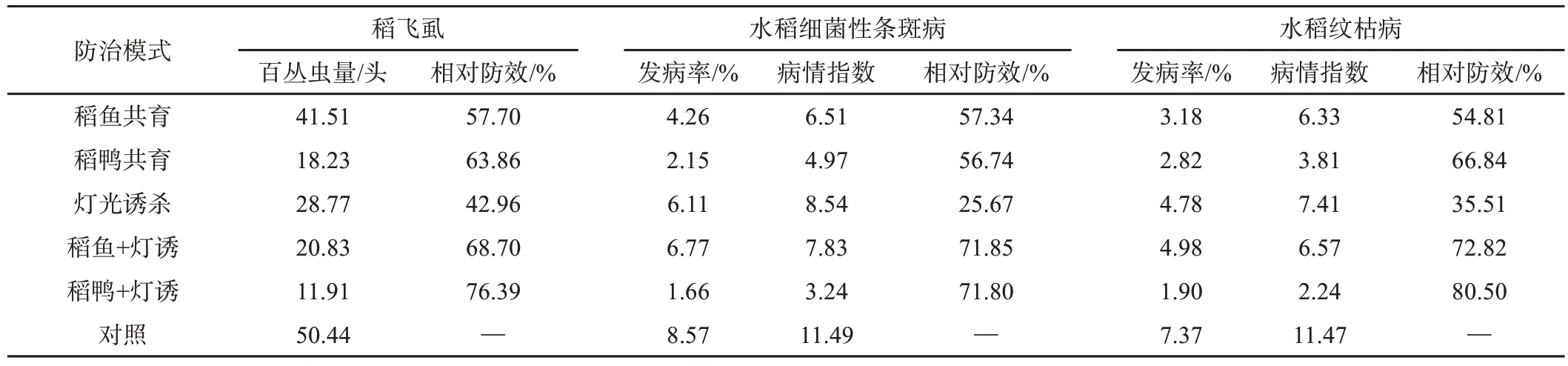

2022年,平南縣稻魚共育模式實施面積為3.33 hm2,稻鴨共育模式實施面積3.33 hm2,燈光誘殺模式實施面積(3 個點)為44.1 hm2,稻魚+燈誘模式實施面積為3.33 hm2,稻鴨+燈誘模式實施面積為3.33 hm2,空白對照面積為3.33 hm2。由表3可知,稻鴨共育、稻魚共育對稻田主要病蟲害的防治均有效果,且通過聯合采用農業防治與物理防治,可提高防治效果,促進農業提質增效。

表3 不同防治模式對稻田主要病蟲害的防效

2.4 水稻主要病蟲害統防統治

2022年,平南縣有注冊專業化統防統治組織35個,擁有植保無人機70 架、各種新式噴霧機700 多臺。通過開展水稻病蟲害綠色防控工作,實現了水稻主要病蟲害的統防統治,提高了農藥利用率及工作效率,降低了農戶的勞動強度。據統計,2022 年植保專業化服務組織完成統防統治面積達到2.80萬hm2。

2.5 技術培訓

2022年,平南縣舉辦相關技術培訓班451期,接受各項綠色防控培訓的人數達88 612 人,比例在36.31%以上。技術培訓活動的開展在一定程度上提升了平南縣農民的綠色防控技術水平,提高了農業生產者的科技素質。

3 水稻主要病蟲害綠色防控技術集成示范效益

3.1 經濟效益

生物防治、農業防治及物理防治措施的采用都起到了良好的病蟲害防治作用,有效減少了病蟲害造成的損失,提高了農民的經濟收益。

3.2 生態效益

在采用綠色防控技術時,化學農藥的使用量減少,不僅能保護稻田內害蟲的天敵,使稻田生態保持平衡狀態,而且能減少對環境造成的污染,對提升水稻產量和品質有著積極的影響。

3.3 社會效益

推廣使用綠色病蟲害防控技術不但能有效減少對環境造成的損害,提升水稻品質,而且能顯著降低農民的勞作強度,提升生產效率。此外,推廣使用綠色病蟲害防控技術能實現農藥減量增效的目標,保障農業生產、農產品及生態環境的安全,對促進農業可持續發展起到良好的推動作用。

4 水稻主要病蟲害綠色防控技術集成示范存在問題

4.1 政策支持有待加強

農業綠色防控投入成本高、有一定的技術要求,需要政府出臺相關政策,加大資金投入力度,扶持創建綠色防控示范基地,支持病蟲害監測預警體系建設,保障綠色防控工作高效開展。

4.2 田間監測不夠及時

在水稻插秧結束以后,技術人員未實時對稻田進行監測,導致沒有及時發現稻縱卷葉螟,錯過了最佳防治時期,影響了水稻的產量與品質。

4.3 部分農民文化素養水平較低

部分農民受文化水平的限制,無法快速接受并且熟練使用先進技術,導致綠色防控技術難以在實際生產中進行大范圍推廣。

4.4 部分推廣人員專業素養有待提高

部分示范推廣人員缺乏相應的生產經驗,技術操作水平較低,在應用病蟲害綠色防控配套技術時只能不斷嘗試,導致整體工作進展緩慢,影響防治效果。

5 水稻主要病蟲害綠色防控技術集成示范現存問題的解決對策

5.1 爭取有關部門的支持

平南縣應向政府相關部門和社會各界尋求支持,不斷拓寬資金投入渠道,確保資金供給充足。同時,平南縣應充分利用上級下撥的綠色防控物資和有關項目資源,使其發揮最大的價值。

5.2 做好田間監測工作

平南縣應加大對病蟲害的監測預報力度,選擇合適的時間進行田間調查工作,對田間病蟲害的發生與發展做好動態監測工作,確保能夠第一時間發現病蟲害并采取相應的防治措施,保證病蟲害防控的時效性。

5.3 加強技術宣傳,提升農民綜合素養

平南縣可將綠色防控技術印發成紙質宣傳資料分發給農戶,利用手機、廣播等媒介及時發布有關病蟲害發生情況及相應的綠色防控技術,增強農民對水稻病蟲害的認知與防控意識。

5.4 提高推廣人員的專業素養

示范推廣人員對水稻綠色病蟲害防治技術的推廣應用有著重要影響。平南縣可定期對其開展相關培訓,如舉辦操作技能培訓班等,保證推廣人員能夠熟練掌握與運用水稻綠色病蟲害防治技術。