指向深度學習的小學數學概念教學策略

文/黃振文

引 言

深度學習是學生主動參與學習活動,建立已有經驗與新知識聯系,綜合運用,解決問題,轉化知識為能力,增強反思批判能力、問題解決能力、抽象概括能力等的學習過程[1]。深度學習的過程正是學生從知識學習到觀念建構的過程。在此過程中,學生會在教師引導下進行多元表征,有效解決問題,扎實掌握基礎知識,獲取數學思想方法,積累活動經驗,提升學科能力。眾所周知,數學概念是數學學科的基礎內容,是學科育人的載體。在學科育人背景下,教師要引導學生深度學習數學概念,借此獲得多元發展。

一、概念引入,樂于學習概念

(一)利用問題,引入概念

思維是學生進行深度學習的支撐。有效的問題可以讓學生產生思維積極性,主動探究。通過探究問題,學生可以初步地認知學習內容。對此,教師可以根據概念內容,設計、提出相關問題,引入概念,同時調動學生思維積極性。

例如,在“找質數”這節課上,教師直接發問:“每個數都有對應的因數。那么,每個數對應的因數有多少個?能否根據因數的數量對數進行分類?”在本節課之前,學生學習了因數的相關內容。在了解問題內容后,學生會產生思維積極性,自覺回憶因數內容,試著探尋問題答案。在探尋答案的過程中,不少學生遭遇問題,如無法分析出每個數對應的因數個數。面對如此問題,學生“越挫越勇”,探究欲高漲。于是,教師引出本節課的數學概念——質數,并和學生一起探究問題。學生則遷移已有數學認知——因數,跟隨教師的“腳步”,探究質數。如此一來,學生既可以調動思維積極性,又可以發現知識關聯點,進行深入探究。

(二)創設情境,引入概念

深度學習下的情境指向結合真實生活的學習情境[2]。有效的數學情境可以使學生產生熟悉感,自覺探究其中的數學內容。在體驗情境時,學生會遷移已有認知,解決真實問題,提高學習興趣。因此,教師可以根據數學概念內容,創設真實情境,引入概念。

例如,為創建綠色校園,我校建造了兩個花壇(一個是長方形,一個是平行四邊形,面積相同)。在體驗校園生活時,學生與兩個花壇進行了互動,了解形狀,感知大小。立足學生的校園生活經歷,教師在“探索活動:平行四邊形的面積”這節課上,呈現學校的兩個花壇的圖片。熟悉的生活事物吸引了學生的目光。教師趁機提出問題:“比較一下,這兩個花壇哪一個面積大?”在問題的作用下,學生遷移生活經驗,給出不同的回答,如“一樣大”“長方形的花壇大”“平行四邊形的花壇大”。面對不同的回答,學生產生了探究興趣,想要知道哪個花壇大。教師追問:“比較花壇大小,實際上是在比較什么?”學生遷移數學認知,紛紛提到“面積”。教師給予贊賞,并發問:“怎樣計算長方形和平行四邊形的面積?”在已有數學認知的支撐下,全體學生說出長方形的面積公式,但沒人能說出平行四邊形的面積公式。在如此情況下,學生迫切地想知道平行四邊形的面積公式。于是,教師和學生一起探究平行四邊形的面積公式。學生在教師的引導下,化身為問題解決的主體,繼續遷移已有認知,使用不同方法解決問題,增強學習效果。

二、概念建立,深入探究概念

(一)動手操作,建立概念認知

學生在了解數學特征后,會進行歸納,由此總結出數學概念。動手操作是學生透過數學現象,發現數學特征的過程[3]。對此,在進行數學概念教學時,教師可以引導學生動手操作,讓他們獲得發現、歸納數學特征的機會,借此建立概念認知。

例如,在“面的旋轉”這節課上,教師以圓柱的特征、圓錐的特征為重點,組織動手操作活動。以圓柱的特征為例,教師向學生提出任務:“和小組成員合作,看一看、摸一摸,試著總結圓柱的特征”。在此任務的作用下,學生進行模型表征,或看或摸,直觀地發現圓柱的不同特征,就此與小組成員進行交流,總結出圓柱的特征,如“圓柱有兩個底面和一個曲面”,“圓柱上下的兩個底面一樣大”。

立足學生的發現,教師初次概述圓柱的底面和側面概念。之后,教師圍繞圓柱的底面和側面,繼續組織操作活動。如教師要求學生沿著圓柱的上下底面與側面的連接處進行剪切,觀察得到的圖形。學生邊操作邊觀察,有所發現,如“圓柱的側面是一個長方形”“圓柱的側面長和上底、下底面的周長一樣”等。立足于此,教師為各個小組成員粗細、高低不同的圓柱模型,引導他們觀察。此時,教師提出問題:“圓柱的粗細和什么有關系?圓柱的高矮和什么有關系?”學生帶著問題進行觀察,細心對比,直觀地發現影響圓柱粗細、高矮的因素,踴躍作答。如有學生提道:“上下底面的大小決定圓柱的粗細,側面高決定圓柱的高矮”。基于此,教師鼓勵學生動手操作,用不同大小的紙張卷成圓柱,不斷調整“大小”,由此驗證結果。經過一番操作,學生肯定了“上下底面的大小決定圓柱的粗細,側面高決定圓柱的高矮”。立足于此,教師介紹圓柱的高。之后,教師按照如上方式引導學生操作,探究圓柱高的特征。

在這樣不斷操作的過程中,學生進行直觀表征,切實發揮了形象思維作用,從直觀的數學現象中抽象出數學特征,一步步歸納出數學概念,建立深刻認知。學生因此獲取了數學學習方法——數形結合,同時鍛煉了操作能力、抽象能力、思維能力等。

(二)正反對比,認知概念本質

對比是學生深入探究,發現知識點本質的重要方式。在進行對比時,學生會發揮批判思維作用,同時遷移已有認知,通過分析、總結,發現本質特征,掌握概念本質。掌握知識本質是深度學習的特征之一。眾所周知,正反例是學生進行對比的“對象”。所以,在數學概念課堂上,教師可以立足學生的概念認知情況,及時呈現正反例,引導學生對比。

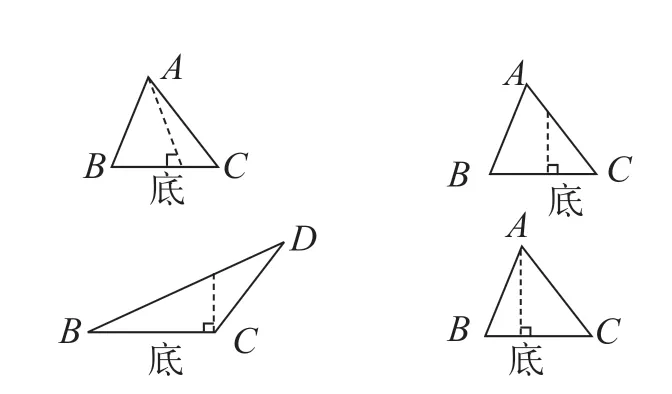

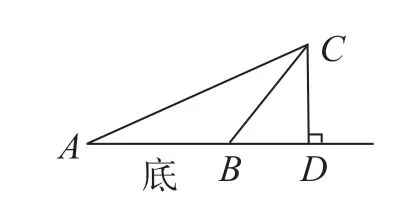

例如,在“認識底和高”這節課上,學生體驗諸多活動,逐步了解了三角形的高。立足學生的認知情況,教師先在交互式電子白板上呈現正反例子,如圖1所示。

圖1

接著,教師引導學生判斷圖中的三角形的高是否正確。學生紛紛遷移課堂認知,聯想三角形高的特征,做出判斷。不少學生不知道第三個三角形(第二行左一)中的高是否正確。面對此情況,教師鼓勵學生進行小組交流。有組員彰顯自身優點,做出正確判斷,并認真說明,如“三角形的高是從一個頂點出發,向對邊做的垂線。第三個三角形中的垂線,沒有從頂點出發。”經過如此對比,學生把握關鍵信息——頂點、對邊、垂線,認知三角形高的本質特征。之后,教師按照如上方式,呈現其他正反例子,如圖2 所示。

圖2

教師鼓勵學生判斷CD是否是三角形ABC的高。在進行判斷時,學生聯想關鍵信息,給出肯定答案。基于此,教師引導學生概述三角形的高。學生提到“從三角形一個頂點向它的對邊(或對邊所在的直線)作垂線,頂點和垂足間的線段叫作高”。同時,學生重點介紹“頂點”“對邊或對邊所在直線”“垂線”“線段”等。

從調查結果來看,對混合式教學的喜歡度達到72.47%;認為對自主學習和探究性學習發揮較好作用的占71.02%;認為對知識內化、提升有作用和對學習效果滿意程度也均在60%以上。

由此可見,經過一次次對比,學生反復遷移數學認知,作出判斷,由此把握數學概念的本質特征,掌握數學概念本質。同時,學生因此拓展學習深度,鍛煉數學運用能力、批判思維能力、歸納總結能力等。

三、概念鞏固,加深概念理解

(一)梳理學習過程

梳理學習過程其實是學生形成知識網絡的過程。在此過程中,學生會把握知識點間的聯系,獲取數學思想方法,建立深刻認知。思維導圖是學生梳理學習過程的“工具”。在數學概念課堂上,教師可以引導學生制作思維導圖,梳理概念學習過程。

例如,在“圓的面積”這節課上,教師鼓勵學生動手操作,經歷圓的面積探究過程。學生因此掌握了圓的面積公式,體會了轉化法、極限思想。基于此,教師在概念鞏固階段,提出任務:“請大家回顧圓面積公式的探究過程,制作思維導圖,展現具體的探究過程及相關的方法、結論。”

在了解任務內容后,學生開動腦筋,回顧課堂學習過程,在腦海中描繪轉化圓的場景,由此制作思維導圖。大部分學生認真描繪轉化圓為近似長方形的這一過程。同時,學生總結極限思想和轉化法。在完成思維導圖后,學生主動和小組成員共享作品,互相評價。有組員描述推導圓的面積公式的過程及其中蘊含的思想方法。經過一番梳理,大部分學生查漏補缺,不僅掌握了數學概念,還獲取了數學思想方法,有利于做到知其然知其所以然,加深理解。同時,學生因此鍛煉了邏輯思維能力、歸納總結能力。

(二)解決數學問題

在進行數學概念教學時,教師可以根據學生概念學習情況,尤其是學生學習差異,設計難度不同的練習題,引導學生解決問題。學生會依據學情,自選練習題,靈活應用數學概念解決問題,加深理解。

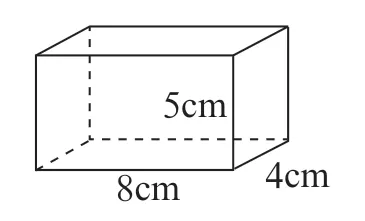

例如,在學生學習“長方體的表面積”后,教師圍繞概念內容,分層設計隨堂練習。

基礎鞏固性練習:

這是一個長方體魔術箱(如圖3),請問:

圖3

它的上下每個面的長是( ),寬是( ),面積是( )。

它的前后每個面的長是( ),寬是( ),面積是( )。

它的左右每個面的長是( ),寬是( ),面積是( )。

如果用一塊布恰好可以裹住這個魔術箱。這塊布有( )平方厘米。

能力提高性練習:

某游泳館的游泳池長50 m,寬25 m,深2.2 m。如果為其底部和四壁貼上瓷磚,請問貼瓷磚的面積是多少?如果每塊瓷磚是長為0.5 m 的正方形。貼滿游泳池需要多少塊瓷磚?

拓展延伸性練習:

明明用長為2.4 m 的鐵絲圍出一個長方體燈籠框架(接頭處不計)。在框架外糊一層紙(上面不糊)。請問需要使用多少平方厘米的紙?

在解答練習題時,學生積極思維,分析問題,聯想課堂所學,解決問題。教師則依據學生問題解決情況,有針對性地給予指導。學生通過體驗練習活動,查漏補缺,加深了對數學概念的理解,同時積累了數學應用經驗,鍛煉了數學運算能力,切實提高了課堂學習質量。

結 語

總而言之,學生深度學習數學概念,可以在理解、掌握、運用概念的同時,發展數學學科核心素養。基于此,在進行小學數學概念教學時,教師可以以學生深度學習為重點,沿著概念引入、概念建立、概念鞏固這一路徑,結合具體的概念內容,應用適宜的策略,如問題引入概念、情境引入概念、動手操作、正反對比、梳理總結、課堂練習等,讓學生產生概念學習興趣,積極探究,由淺入深地掌握概念本質,同時發展數學學科核心素養,切實增強學習效果。