數字鴻溝與貿易距離彈性:“距離之謎”的再探究

王正新 嚴祥武

摘要:日益擴大的數字鴻溝對國際貿易產生了重要影響,為解釋“距離之謎”提供了新視角。文章在Akerman的理論框架下分析數字鴻溝對貿易距離彈性的影響,并進一步從供給端和需求端分析了其影響機制。之后利用WIOD2016版數據庫2000—2014年42個經濟體的數據,在數字鴻溝視角下采用引力模型研究距離對雙邊貿易的影響及其變化趨勢。研究發現,2000—2014年貿易距離彈性穩定在0.85左右,在分解數字鴻溝的影響后,貿易距離彈性總體降低了67.2%,這說明數字鴻溝的擴大提高了貿易距離彈性,從而解釋了貿易距離彈性不隨信息通信技術進步而下降的“距離之謎”現象。機制分析表明,數字鴻溝擴大了貿易伙伴國的技術壁壘和市場差異,降低了雙邊全球價值鏈參與度,最終作用于雙邊貿易,使貿易距離彈性增大。在替換因變量為增加值貿易、更換數字鴻溝衡量方式、解決內生性問題后,研究結論仍然穩健。文章從理論和實證兩方面驗證了數字鴻溝是21世紀以來“距離之謎”現象的成因之一,在數字鴻溝視角下對“距離之謎”做出新的解釋。

關鍵詞:數字鴻溝;距離之謎;貿易距離彈性;引力模型

作者簡介:王正新,浙江財經大學經濟學院教授、博士生導師,浙江省“八八戰略”研究院研究員(杭州? 310018);嚴祥武,浙江財經大學經濟學院博士研究生,通訊作者(杭州? 310018)

基金項目:國家自然科學基金面上項目“基于創新擴散理論的制造業數字化技術擴散建模與預測研究”(71971194)

DOI編碼:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2023.03.007

數字經濟的發展激發了各種新業態,同時也不可避免地影響著傳統的國際貿易。數字技術與國際貿易深度融合,不僅是主動適應全球產業變革的客觀需要,也是各國推動國際貿易便利化的必然選擇。多年來,各國一直致力于完善基礎設施以打破貿易活動的時空限制。雖然理論上隨著基礎設施完善和現代技術發展,距離對貿易的影響應逐漸減小,但有研究表明,隨著經濟發展和技術進步,地理距離對國際貿易的阻礙作用不僅不會降低,反而會隨著時間增加,這也被稱為“距離之謎”1。

關于“距離之謎”的爭論持續至今,目前存在兩種截然不同的觀點。一方認為信息技術的發展未能削弱地理距離對貿易活動的影響,并已通過實證研究驗證了這一觀點。如Schiff和Carrere研究了1962—2000年各國貿易距離的演變,發現貿易距離彈性(以下簡稱距離彈性)上升的國家是彈性下降的國家數量的兩倍。1Brun等人對130個國家1962—1996年的雙邊貿易總額進行分析,發現距離彈性呈上升趨勢。但樣本分為發展中國家和發達國家時,發達國家的距離彈性逐漸降低,而發展中國家的距離彈性逐漸上升。這表明“距離之謎”僅存在于發展中國家;2然而,另一派學者采用各類消除偏誤的方法進行估計,得到了相反的結論。如Coe等人使用非線性估計方法納入了雙邊貿易為零的觀測值中所包含的信息,控制了潛在的估計偏差,結果發現使用截面數據和面板數據得到的距離彈性均出現下降的趨勢。傳統的引力模型發現距離彈性上升,可能僅僅是因為一些受全球化影響最大的零貿易值國家被人為排除在外。3類似地,Borchert和Yotov在解決零值貿易問題的基礎上研究了1986—2006年全球化如何影響制造業貿易,研究發現距離對國際貿易的影響逐漸下降,而處于人均中等收入國家的距離系數下降幅度最大。4盡管對現代信息技術的發展是否削弱地理對國際貿易的影響尚未形成統一的結論,但傳統的國際貿易正逐漸與數字技術融合并形成新業態這一趨勢,引發了眾多學者在數字經濟視角下考察“距離之謎”的問題。最新的一項研究發現,信息改善會使貿易對距離變化更加敏感,這意味著數字經濟發展水平越高,距離彈性越大。5但事實上,隨著各國數字經濟的發展,國際數字鴻溝也在不斷擴大。6這啟示我們需要在數字鴻溝視角下重新審視“距離之謎”的問題。

本文首先從理論層面討論了數字鴻溝對距離彈性的影響機制,之后利用WIOD2016版數據庫2000—2014年42個經濟體的跨國面板數據,重新考察了“距離之謎”問題,并在分解出數字鴻溝因素后,探討了國際貿易的距離彈性的演化趨勢。與已有文獻相比,本文有以下幾點邊際貢獻:一是從理論層面分析了數字鴻溝對距離彈性的影響,并采用引力模型驗證了數字鴻溝提高距離彈性的機制,從理論和經驗上證明了數字鴻溝是21世紀以來“距離之謎”產生的原因之一,并由淺入深,逐步驗證數字鴻溝提高距離彈性的機制路徑;二是將傳統的距離彈性分解為數字鴻溝因素和凈距離彈性,并在分解出數字鴻溝因素后重新考察了距離對貿易的影響;三是采用了主成分分析、馬氏距離等方法測度雙邊經濟體的數字鴻溝水平,豐富了數字鴻溝的測度方法。

一、文獻綜述

現階段,國際貿易已經成為經濟發展的新動能,有較多學者從數字經濟和距離視角研究國際貿易,相關研究可以從以下幾條線索展開:

(一)地理距離對國際貿易的影響研究

自亞當·斯密的《國富論》問世以來,學者們普遍認為地理距離會影響國際貿易。隨著新貿易理論的發展,地理距離被用作表示運輸成本的因素,并納入了引力模型的分析框架中。在此基礎上,克魯格曼建立了新經濟地理學,用冰山成本描述地理距離帶來的各類成本。1經驗直覺上這些隱形成本會隨著基礎設施的不斷完善而下降,國際貿易活動將逐漸擺脫地理距離的限制,但多數學者的研究發現地理距離對貿易活動的約束沒有降低,甚至出現了逐漸增強的趨勢,2這暗示技術進步和經濟發展等因素未能較好地改善國際貿易的交易環境,這種與理論相悖的情況被稱為“距離之謎”。

當前,學者們為揭開“距離之謎”的成因已展開了一系列論證:一是貿易量測量偏誤影響了距離彈性的估計。國際間貿易流動的異質性逐漸增大,使用傳統的最小二乘法(OLS)估計可能會造成偏誤。因此,部分學者認為在含零貿易中,OLS估計的偏差是距離之謎出現的主要原因。3學者們采用泊松偽最大似然(PPML)估計、4Tobit估計5等估計方法處理這一問題,結果發現使用截面數據和面板數據得到的距離彈性均出現不同程度的下降趨勢。二是國家間貿易性質影響。一些學者發現國際貿易間的“距離之謎”僅存在于低收入經濟體的貿易中,這是因為低收入經濟體的貿易更多地依賴于傳統農產品和簡單制成品等低附加值商品,這些商品價格更容易受到地理距離的影響。6三是產品異質性的影響。Rauch認為降低交易成本的通信改進對差異化商品貿易的影響比對同質商品貿易的影響更大,但此觀點缺乏數據證明。7Berthelon和Freund使用細分的行業數據,發現距離彈性增加是因為25%的行業對距離的敏感性增加。而且,同質化的產品較異質化產品對距離更加敏感。8四是中間品重復計算的因素。Conconi等研究發現全球價值鏈引起了中間品貿易急劇增長,而中間品貿易對距離的敏感性高于最終品。此外,中間品在跨越國境時經歷了多次運輸,其總運輸距離高于最終品,使得貿易額對成本更加敏感,因此出現了“距離之謎”現象。9與之類似,段玉婉等利用兩階段李嘉圖模型研究了全球價值鏈對距離彈性的影響。研究發現,在引力模型中加入中間品跨越國境的因素后,距離彈性出現逐年下降的趨勢,這在一定程度上解釋了“距離之謎”出現的原因:全球價值鏈引起的中間品多次跨境使各國的貿易額對貿易成本變化更加敏感。10五是與距離相關和無關的貿易成本變化幅度不一致的因素。Brun等使用面板數據對130個國家進行了估計,發現雙邊貿易對地理距離的彈性增加的原因是與距離無關的成本(如裝卸成本)比距離相關的成本(如石油價格)的降幅更大。11

(二)數字經濟驅動下的國際貿易研究

數字經濟描述了工業社會向信息社會過渡的微觀經濟過程。自Freund以來,學者們開始關注互聯網與國際貿易的關系。1隨著信息和通信技術的發展,貿易雙方開始用電話、電子郵件等途徑替代面對面商談,推動了基于互聯網的數字經濟的持續發展。數字經濟與國際貿易逐漸融合,提高了行業和區域在全球價值鏈的參與度,開拓了新市場,提高了市場交易效率,降低了交易成本,增加了企業的競爭力。2在全球化浪潮中,信息和通信技術(ICT)極大地促進了世界經濟的全球化,電信技術進步和通信成本下降被認為是20世紀末世界貿易增長的主要原因。3這些研究似乎可以反駁信息技術未能削弱地理距離對貿易的阻礙作用的觀點,但這些研究聚焦于數字經濟與貿易量的關系,而未涉及貿易量變動與地理距離的關系。

綜上所述可以發現,學者們針對國際貿易中“距離之謎”問題進行了豐富的研究,但對于其產生的原因尚未形成一致的結論。雖然部分學者關注了數字經濟對貿易量的總體影響,并已證實信息和通信技術對國際貿易存在正向影響,但這些研究多從單邊國家出發,忽略了兩國之間數字經濟差距對雙邊貿易的影響,也未有學者從數字鴻溝角度解釋“距離之謎”問題。

二、數字鴻溝對距離彈性的影響機制分析

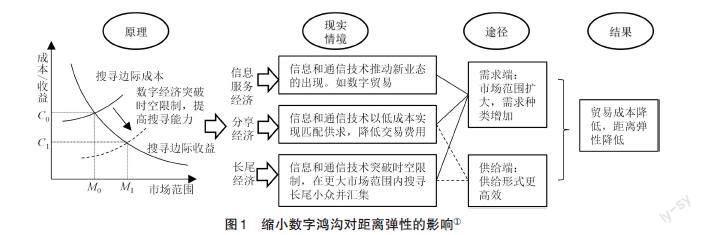

數字鴻溝對距離彈性的影響主要體現在交易過程上,減小數字鴻溝能降低信息搜尋成本,從需求端和供給端對距離彈性產生影響。4首先,縮小數字鴻溝能促進信息服務經濟的發展,催生數字貿易等新業態,從而優化交易流程,提高交易效率和質量。5其次,縮小數字鴻溝有利于發展分享經濟,信息和通信技術為信息搜集和處理提供了便利通道,通過減小信息不對稱提高社會福利。在貿易對象搜索匹配過程中,消費者通過互聯網搜索交易對象,擴大了交易對象,進而提高交易的成功率。6同時,縮小數字鴻溝還能降低雙邊貿易成本,如與貿易相關的討價還價和協調成本,7以及新市場開拓和分銷網絡建設成本。8三是較小的數字鴻溝有利于發展長尾經濟,企業通過互聯網在全球搜尋潛在客戶,可以降低某一市場的沉沒成本。9以上幾種情景在需求端擴大了市場范圍,在供給端使產品供給更高效,由此導致貿易成本降低,進而降低國際貿易的距離彈性。

縮小數字鴻溝對全球貿易的影響是明顯的,由此我們可以合理推理數字鴻溝擴大對距離彈性的影響。本文在Akerman的理論框架2下討論數字鴻溝與距離彈性的關系,將數字鴻溝視為市場準入的限制,假設數字鴻溝限制了某國出口種類,每個國家的出口商品集合為固定值。3之后,遵循Melitz的研究范式,選擇一個同質商品作為基準商品,基準商品是自由交易的,規模報酬和單位成本不變。4我們假設所有國家都生產這種商品,所有商品銷售額為正。k國消費者的效用函數由式(1)給出:

[Uk=qc0+αj∈Ki=0(1-ωjk)Njqcjk(i)didj-12γj∈Kci=0(1-ωjk)Nj(qcjk(i))2didj-12η(j∈Ki=0(1-ωjk)Njqcjk(i)didj)2]? ? ? (1)

其中,[qc0]和[qcjk]分別代表k國消費者在基準商品和j國商品上的消費水平。需求參數α、η、γ均大于0。參數α和η表示差異化產品和基準商品之間的替代關系,α的增加和η的減少都會使差異化商品的需求相對于基準商品有所減少。

國家集合用K表示,每個國家j∈K生產固定數量的、差異化的產品Nj,商品類別i∈Ω,數字鴻溝用ωjk∈[0,1]表示。如j國生產Nj種產品,那么j國的出口商品中有(1-ωjk)Nj個商品類別可被k國消費。參數γ表示產品的差異化程度,參數γ等于0時,消費者僅關注在所有商品上的消費水平。

根據預算約束下的消費者最優選擇得出k國消費者對商品i的反需求函數。

[pk(i)=α-γqck(i)-ηQck] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)

其中pk(i)為商品i在k國的價格,k國總消費[Qck=j∈Ki=0(1-ωjk)Njqcjkididj]。

之后,取[Nk=j∈K(1-ωjk)Nj],其代表實際銷往k國的產品種類。[pk=(j∈K(1-ωjk)Njpjk)/Nk]表示實際出口到k國的產品的平均價格,由于存在冰山貿易成本[τjk∈[0,1]],那么[pk>1],出口商可獲得正利潤。5對式(2)求反函數得到需求函數:

[qck(i)=1γ(α-pk(i)-ηQck)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)

則k國總消費水平可表示為:

[Qck=Nk(α-pk)γ+ηN]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

我們將式(4)代入式(3)中,得到k國對j國某種產品的總需求:

[qk(i)=qckLk=Lkγαγ+ηNkpkγ+ηN-pk(i)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5)

其中,Lk是k國總人口。由此可得某種商品在k國的最高價格,高于此價格將會導致此商品的零需求:

[pmaxk=αγ+ηNkpkγ+ηN]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (6)

數字鴻溝擴大會降低[Nk],同時由于出口到k國的產品的平均價格[pk>1],式(6)中分子下降速度大于分母,因此,數字鴻溝擴大會使商品最高可能價格降低。進而式(5)中的總需求可簡化為:

[qk(i)=Lkγ(pmaxk-pk(i))]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (7)

本文用冰山貿易成本表示距離成本[τjk],國別固定邊際成本為cj,那么來自j國的各類產品銷往k國的邊際成本cjk=[τjk]+cj。假定冰山貿易成本不隨距離變化,因此j國企業向k國出售商品的利潤最大化的產出水平為:

[qjk(i)=Lkγ(pjk(i)-cjk)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (8)

這意味最優價格為:

[pjk(i)=12(pmaxk+cjk)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(9)

最大利潤為:

[μjk(i)=pjk(i)-cjk=12(pmaxk-cjk)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (10)

總出口額為:

[rjk=(1-ωjk)NjLk4γ((pmaxk)2-τ2jkc2j)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(11)

式中[pmaxk]的降低意味著數字鴻溝對雙邊貿易產生了負面影響,導致交易成本上升、獲利空間減小,從而導致交易量下降。

我們計算了式(11)中總貿易額相對于距離參數[τjk]的彈性,如下:

[drjkdτjk×τjkrjk=-2τ2jkc2j(pmaxk)2-τ2jkc2j]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(12)

結合式(6)可知,當數字鴻溝擴大時,式(12)中唯一的內生變量[pmaxk]會降低,式(12)的絕對值增加。因此數字鴻溝擴大會導致j國到k國出口總額相對距離的彈性增加。這是因為數字鴻溝擴大了進出口雙方的交易成本,降低單位產品利潤,獲利空間減小,最終使貿易對地理距離上升帶來的更高的運輸成本和交易成本更加敏感。

全球價值鏈的興起引起了中間品貿易急劇增長,成為全球價值鏈生產模式下的主要貿易形式。1縮小數字鴻溝在供給端有利于高效供給,在需求端有利于擴大市場范圍,進而影響雙邊貿易量。因此,數字鴻溝可能從這兩方面影響著全球價值鏈生產模式和中間品貿易。

首先,數字鴻溝可能擴大雙邊經濟的技術壁壘。不同國家之間的科技創新差異導致了發達國家在技術上占據優勢,而新興國家和發展中國家可能缺乏先進的信息技術,甚至一些國家可能處于“數字黑洞”中,無法實現跨國貿易的快速發展。數字鴻溝的擴大加強了經濟體之間的技術壁壘,限制企業通過互聯網技術在海外市場開展業務,阻礙了貨物和服務的流通。這是因為不同國家之間存在技術差異,企業需要進行大量的翻譯、標準化、認證等以便使貨物能夠在市場上得到銷售,這將增加企業的成本,降低企業間的競爭力。一些國家可能會限制外國公司使用其社交媒體平臺或其他服務,阻礙新興市場參與到全球價值鏈中來,從而影響跨國企業參與全球價值鏈中的合作生產,增加了貿易對與距離相關的貿易成本的敏感性。

其次,數字鴻溝也可能擴大雙邊經濟體的市場規模差異。數字鴻溝不僅是技術層面的信息通信技術發展問題,它已滲透到各國經濟活動中,涉及國際間的信息、勞動力等要素。數字鴻溝導致信息資源配置不平衡加劇,使信息和通信技術發展不足的國家成為經濟全球化的邊緣群體,降低了發展中國家的國家競爭力和參與國際合作的潛力,這就加劇了全球貧富差距和市場規模差距。1市場規模差距越小,貿易伙伴之間越有能力生產差異化的產品,從而增加兩國進行產業貿易的可能性。2同理,數字鴻溝帶來的市場差異會限制兩國貿易發展,提高距離彈性。

三、實證模型和數據描述

最早關于“距離之謎”的研究主要采用逐年的截面數據進行回歸,3這種回歸方法可能會忽略隨時間變化的不可觀測因素的影響,進而造成遺漏變量誤差。即使在貿易成本降低的情況下,使用逐年回歸的方法也可能導致距離系數隨時間推移而增加。這是因為這種方法無法捕捉到國際貿易增長的水平效應,即使在忽略距離因素的情況下,貿易量仍在增加,4因此最近的研究逐漸傾向于使用面板數據進行研究。根據段玉婉等的研究,在全球價值鏈生產模型下,距離對貿易的影響可以用產品跨境次數和傳統貿易距離彈性的乘積表示。在引力模型中剔除中間品跨越國境的因素后,距離彈性呈現逐年下降的趨勢,這表明全球價值鏈引起的中間品多次跨境使各國的貿易對貿易成本變化更加敏感。5

本文借鑒其檢驗思路,分別采用總貿易值和增加值貿易分析距離對貿易的影響及變化趨勢。式(13)為總貿易值回歸模型,因變量是雙邊總貿易額的自然對數。在式(14)中,將式(13)交互項的系數分解為距離彈性與數字鴻溝程度的乘積,即[eto=et1×DIGjk]。此時參數[et1]反映了分解出數字鴻溝的影響后,距離對貿易的凈影響。對比[eto]和[et1]的變化趨勢,可以考察數字鴻溝對距離彈性的影響。式(15)和式(16)分別在式(13)、式(14)的基礎上,將因變量替換為增加值貿易,考慮總貿易的重復計算問題后再次探究距離彈性的變化趨勢。

[lnTTjkt=β0+t=t0Tet0Dyeart×lndistwjk+θX+λj+ηk+γt+εjkt] ? ? ? ? ? ? (13)

[lnTTjkt=β0+t=t0Tet1DIGjkt×Dyeart×lndistwjk+θX+λj+ηk+γt+εjkt] ? ? ? ? (14)

[lnVATjkt=β0+t=t0Tet0Dyeart×lndistwjk+θX+λj+ηk+γt+εjkt]? ? ? ? ? ? ? (15)

[lnVATjkt=β0+t=t0Tet1DIGjkt×Dyeart×lndistwjk+θX+λj+ηk+γt+εjkt]? ? ? (16)

其中,TT[jkt]和VAT[jkt]分別是j國對k國在t年的出口總額和出口增加值。Dyear是一組年份虛擬變量。et代表t年距離對貿易額的影響,其絕對值是距離彈性。et絕對值保持穩定或者逐年增長,表明存在“距離之謎”。反之,則不存在。DIG[jkt]表示t年貿易雙方的數字鴻溝。X是一系列控制變量,包含其他可能影響距離彈性的因素,如是否擁有共同語言、是否屬于同一個貿易協定、宗教信仰相似度等。1λj和ηk分別表示進口國和出口國的固定效應,γt是年份固定效應,εjkt是隨機誤差項。

本文貿易數據主要來自2016年版WIOD,涵蓋2000—2014年的42個經濟體的數據。數字鴻溝測度所用的指標主要來自國際電信聯盟(ITU)和世界銀行數據庫(WDI)。距離數據來自CEPII數據庫,進出口國人口、人均GDP、宗教相似度等變量來自世界銀行數據庫(WDI)。總貿易數據來自歐盟貿易數據庫。變量簡介和描述性統計如表1所示:

本文使用投入產出模型計算增加值出口,j國到k國的增加值出口指j國為滿足k國的最終需求而產生的j國增加值,即:

[VATjk=k=1N(vjBjkfkj)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(17)

式中[vj]為j國增加值系數行向量,fkj是k國向j國的最終品出口列向量,Bjk是為生產1單位k國各行業最終產品,而完全消耗的來自j國的各行業產出。

根據聯合國經社理事會文件,數字鴻溝是信息和通信技術在全球的發展和應用造成的經濟體間的差距,也可視為發達國家和發展中國家之間的信息不對稱。數字鴻溝的測度方式有三種類型:一是通過不同經濟體ICT指數的相對大小來衡量數字鴻溝,其中ICT指數多為采用主成分分析、因子分析所得到的綜合指數;2二是基于不平等指標的思想刻畫數字鴻溝,如Martin使用差速比率法測算不同群體間電腦和互聯網的接入差異作為數字鴻溝程度;1三是采用分位數回歸等計量模型,由個體所處環境的數字化程度和其經濟、社會表現二者之間的計量關系來衡量數字鴻溝帶來的不平等。2本文基于ICT指數法的思想對數字鴻溝進行刻畫,選取與數字經濟發展高度相關的指標,3采用主成分分析得出經濟體的數字經濟水平,并將兩個經濟體之間的數字水平差異作為數字鴻溝。

國際電信聯盟對研究數字經濟和數字鴻溝作出了極大貢獻,在《衡量信息社會發展報告》中公布了全球主要經濟體的信息通信技術發展指標(IDI),其中包括ICT接入、ICT使用和ICT技能三方面的指標。該指標具有較高的可信度,但只在2007年以及2009年至2017年期間發布了測算結果,無法滿足本文研究距離彈性逐年變化趨勢的要求。此外,部分學者選擇使用采用世界經濟論壇發布的2007—2014年的網絡就緒指數(NRI)作為數字經濟的代理變量,4但其時間維度較短,同樣難以很好地表現距離彈性的變化趨勢。根據中國信息通信研究院的數字經濟核算方法,數字經濟的核心定義是信息和通信技術核心產業,例如電子信息制造業、信息通信業等,使用此核算方法更易于獲得連續的樣本。因此本文結合中國信息通信研究院和國際電信聯盟對數字經濟的研究經驗,從ICT接入和ICT使用兩個方面選擇與數字經濟高度相關的指標。首先采用主成分分析對相關指標進行降維,在獲得各國數字經濟水平后取差值作為兩國間數字鴻溝的代理變量。相關指標的定義和描述性統計見表2。

之后,本文更換數字鴻溝的測度方式,將百人移動蜂窩電話訂閱(MCS)及信息和通信技術產品出口占貨物出口總額比重(ICTG)加入到測算體系中,結合馬氏距離計算各經濟體“數字經濟距離”5。馬氏距離引入了協方差矩陣,受量綱影響小,且可消除各變量間的相關性,對衡量各經濟體的數字鴻溝程度具有優越性。但在馬氏距離下,微小變化的變量的作用可能被夸大,因此首先采用極差法對數字經濟的原始數據進行標準化。

使用馬氏距離法衡量貿易雙方的數字鴻溝:

[DIGjkt=(Xjit-Xkit)TC-1(Xjit-Xkit)] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(18)

其中,Xjit和Xkit分別是經濟體j、k的指標i在t年的值,[C?1]是二者的協方差逆矩陣。

四、實證結果和分析

(一)基準回歸結果和分析

本文采用引力模型分析數字化跨國貿易模式下距離對貿易的影響。首先,采用UN COMTRADE數據庫中204個國家的樣本數據,使用最小二乘法檢驗“距離之謎”,結果見表3列(1)。然后,使用PPML解決零值貿易帶來的偏誤,結果見表3列(2)。表3列(3)、列(4)基于WIOD數據庫42個國家的數據,分別使用OLS和PPML方法進行總貿易估計。表3列(5)、列(6)分別是分解了數字鴻溝后的OLS和PPML回歸。

根據表3列(1),1995—2004年204個經濟體的距離彈性由1995年的1.605波動上升到2014年的2.333,總體呈現上升趨勢,驗證了“距離之謎”的存在。然而,由于部分國家之間的貿易量為零,用OLS方法進行估計會遺漏這些缺失值,并帶來顯著的偏誤。因此本文采用PPML方法重新估算總貿易與地理距離的關系,結果見表3的列(2),距離彈性仍保持上升的趨勢,但其波動性大幅減小,表明在估計引力模型上,PPML回歸可能優于OLS回歸。

根據表3列(3)、列(5)的回歸結果,傳統距離彈性([eto])在2000—2014年期間保持穩定狀態,“距離之謎”存在于42個經濟體的貿易中。而分解數字鴻溝的貿易距離彈性([et1])呈現波動下降的趨勢,這表明“距離之謎”現象一定程度上得到了改善。表3列(4)、列(6)使用PPMl分別對式(13)和式(14)進行估計。傳統距離彈性([eto])的曲線保持穩定,在分解了數字鴻溝后,2014年[et1]的系數相較于2000年下降了67.2%。這表明數字鴻溝可能是21世紀以來引發“距離之謎”的原因之一。值得注意的是,列(6)中分解數字鴻溝距離彈性([et1])在樣本研究期最后3年不顯著,但這并未改變系數的變化趨勢,且參考列(5)的結果可知,最后3期數字鴻溝與距離彈性之間是存在相關關系的,因此列(6)部分結果不顯著并不影響文章結論。

這一結論回應了Akerman的研究:該研究發現,采用降低信息摩擦的技術使需求對貿易成本和距離更具彈性。然而,盡管世界各國的數字經濟水平在不斷提升,但國際間的數字鴻溝也在不斷擴大,這擴大了進出口雙方的交易成本,降低了單位產品利潤,獲利空間減少,使貿易對地理距離上升帶來的更高的運輸成本和交易成本更加敏感,兩國之間的貿易額相對距離的彈性會增加,這就解釋了“距離之謎”現象的成因。之后我們將針對文章結論進行穩健性分析。

(二)穩健性檢驗

1.增加值貿易回歸

全球價值鏈帶來大量中間品貿易,由此引發了重復計算問題,而增加值貿易衡量了一國出口的增加值,有效克服了這一問題。本文使用PPML方法估計了距離對增加值貿易的影響,結果見表4列(1),分解數字鴻溝的回歸結果放入列(2)。研究發現,增加值貿易的傳統距離彈性保持穩定,在分解了數字鴻溝后,距離彈性顯著下降,“距離之謎”現象消失。因此,數字鴻溝的擴大同時提高了增加值貿易相對距離的彈性。

2.工具變量回歸

在式(14)和式(16)中,數字鴻溝和距離的交互項是本文的關注點,核心解釋變量地理距離是外生的,但數字鴻溝與雙邊貿易額度可能會存在雙向因果關系,由此帶來的內生性會引發估計偏誤。本文采用數字鴻溝滯后一期的指標作為工具變量以緩解內生性問題,1并使用兩階段估計法重新估計距離對貿易的影響。在第一階段,用內生變量對工具變量進行回歸得到內生變量的預測值,在第二階段中使用預測值代替原值并進行PPML估計。回歸結果列在表4列(3),本文將此結果與表3列(6)進行對比。結果顯示,采用工具變量法得到的距離彈性與基準估計的距離彈性變化趨勢高度一致,原結論的穩健性得到進一步加強。

3.改變數字鴻溝的度量方式

在前文研究的基礎上,本文從兩個方面重新測度數字鴻溝。首先,在增加測度指標后,采用馬氏距離法測量兩國之間的“數字經濟距離”。之后,使用世界經濟論壇發布的網絡就緒指數(Networked Readiness Index, NRI)表示各國的數字經濟水平,1將兩國數字經濟的差距作為數字鴻溝程度,并針對分解數字鴻溝影響后距離彈性下降的結論進行穩健性分析,結果見表4列(4)、列(5)。同時,將此次回歸結果分別與表3列(6)進行對比。結果表明,替換數字鴻溝的穩健性回歸與基準回歸表3列(6)得到的距離彈性的變化趨勢總體保持一致。在表4列(5)回歸中,距離彈性的系數在2009年后不顯著,而在表3列(6)中,此系數的顯著程度同樣在2009年后逐漸降低,兩次回歸的系數顯著程度和系數大小均具有類似的變化趨勢。因此,本文基準回歸得到的結果具有穩健性。

五、數字鴻溝擴大距離彈性的機制檢驗

(一)中間品、最終品貿易與數字鴻溝

本文的機制檢驗從簡單的分樣本回歸入手,將雙邊總貿易分為中間品和最終品貿易,使用PPML方法研究距離對二者影響的變化趨勢。表5列(1)、列(3)分別是中間品與最終品貿易的回歸結果。列(2)、列(4)分別是分解了數字鴻溝的相關回歸。

根據表5列(1)和列(3)的結果,距離彈性在2000—2014年總體呈輕微的上升趨勢,各種技術進步未能削弱地理距離對貿易的阻礙作用。表5列(2)、列(4)分解了數字鴻溝的影響,距離彈性變化趨勢由上升轉為下降,“距離之謎”現象消失。無論是否分解數字鴻溝,中間品的距離彈性總是大于最終品貿易,這表明相較于最終品貿易,中間品貿易可能對距離變化更加敏感。值得注意的是,雖然中間品和最終品的距離彈性在加入數字鴻溝后均呈現下降趨勢,但后者不顯著,這表明數字鴻溝在國際貿易中主要影響中間品貿易,對最終品貿易的影響較為輕微。中間品貿易隨著全球價值鏈的發展而高速增長,因此數字鴻溝可能通過全球價值鏈來影響中間品貿易。而另一方面,最終品貿易較少涉及上下游的生產關系,因此相對于最終品貿易,數字鴻溝引致的全球價值鏈因素對中間品距離彈性的影響更顯著。

本文隨后研究了中間品(igood)、最終品(fgood)貿易與雙邊出口中的全球價值鏈參與程度(gvcsr)的關系(見表6)。回歸結果表明,雙邊經濟體參與全球價值鏈程度提高能顯著增加雙方的中間品貿易量,而對最終品貿易的影響不顯著。這進一步驗證了前文的結論,也為本文探索數字鴻溝提高距離彈性的機制提供了線索。一方面,這可能是由于中間品貿易需要多次穿越國界并迂回流動,1導致其國際運輸距離遠大于最終品貿易,因此對距離變化更加敏感。另一方面,中間品貿易成為全球價值鏈生產模式下的主要貿易形式,數字鴻溝可能擴大交易雙方在全球價值鏈位置上的差異,阻礙交易雙方開展更多合作,進而提高了距離彈性。本文接下來將驗證這個推測。

(二)進一步檢驗

通過前文的分樣本回歸,本文得到數字鴻溝會通過影響經濟體全球價值鏈參與程度來影響距離彈性的線索。接下來,本文基于式(19)來驗證此機制。

[Mjkt=β0+β0DIGjkt×lndistwjk+θXit+λj+ηk+γt+εjkt] ? ? ? ? ? ? ? ? ?(19)

其中[Mjkt]代表多個潛在機制變量,一是全球價值鏈距離(location),用雙邊經濟體在全球價值鏈位置上的差異表示。兩個國家間的全球價值鏈位置距離越遠,越不利于開展國際分工合作。二是全球價值鏈參與度(gvcsr),用雙邊出口中的全球價值鏈參與指標衡量,體現了兩國國際分工合作的程度。三是技術鴻溝(RD),用雙邊經濟體研發人員的差值表示。四是市場差異(market),用雙邊經濟體的人均GDP差值衡量。與式(14)一致,DIGjkt×Indiswtjk是雙邊經濟體數字鴻溝與地理距離的交互項,由于Indiswtjk不隨時間變化,因此交互項的系數變化趨勢主要由DIGjkt決定,反映了數字鴻溝對機制變量的影響。

表7列(1)—(4)依次檢驗了數字鴻溝對全球價值鏈距離、全球價值鏈參與度、技術鴻溝和市場差異的影響。根據表7內容,列(1)交互項的系數顯著為正,列(2)交互項的系數顯著為負,表明雙邊數字鴻溝擴大會導致雙邊全球價值鏈位置差異擴大,降低雙邊出口參與全球價值鏈的程度。這進一步驗證了理論分析的結果,即數字鴻溝通過全球價值鏈影響距離彈性的機制。然而,數字鴻溝如何通過全球價值鏈影響貿易仍值得探索。在表7列(3)、列(4)中,交互項的系數顯著為正,這表明數字鴻溝擴大了雙邊國家的技術差異和市場差異,導致雙邊全球價值鏈位置差距提高,從而降低雙邊貿易量,進而導致距離彈性提高。

六、結論與啟示

本文從數字鴻溝視角重新考察了“距離之謎”問題,首先分析了數字鴻溝影響距離彈性的理論機制,之后利用WIOD2016版數據庫2000—2014年42個經濟體的數據,將傳統距離彈性分解為數字鴻溝因素和凈距離彈性,研究了凈距離彈性隨著時間變化的趨勢,以此評估數字鴻溝對距離彈性的影響。本文得出以下結論:(1)雖然世界各國的數字經濟水平在不斷提升,但國際數字鴻溝也在不斷擴大。理論分析表明,數字鴻溝擴大了進出口雙方的交易成本,從而導致單位產品利潤降低,獲利空間減小,這使得貿易對地理距離上升帶來的更高的運輸成本和交易成本更加敏感。經過實證分析,2000—2014年42個經濟體的距離彈性保持穩定,但是在分解出數字鴻溝因素后,距離彈性總體下降了67.2%。這表明數字鴻溝是引發21世紀以來“距離之謎”的原因之一。在用增加值貿易替換因變量、更換數字鴻溝衡量方式、解決內生性問題后,這一結論仍然穩健。(2)數字鴻溝通過影響經濟體參與全球價值鏈,特別是中間品貿易的方式,作用于國際貿易。進一步分析表明,數字鴻溝擴大了貿易伙伴國家的技術差異和市場差異,導致雙邊全球價值鏈位置差距增大,減少了雙邊經濟體的國際分工活動,從而降低了貿易量并提高了距離彈性。

本文結論具有如下啟示:(1)數字鴻溝使貿易量對距離變化更加敏感。因此,各國需在降低與距離相關和無關的成本的基礎上,大力發展數字經濟,并利用數字經濟在國際貿易中的積極作用,進一步擴大市場。在尋找貿易伙伴的過程中,潛在貿易國的信息和通信技術可能是一個重要的標準。因此,我國政府應該加大信息通信技術基礎設施的建設,補貼互聯網接入,以減少不必要的貿易障礙。(2)全球價值鏈的發展重塑了貿易結構,中間產品對地理距離更加敏感。因此,在中間品交易環節需要實現信息化、數字化,利用數字技術降低交易成本。此外,低收入經濟體在全球貿易中主要扮演著原材料提供、產品初級加工的角色,缺乏多樣化的出口結構和供應鏈的韌性,數字鴻溝的擴大使其更難參與全球分工合作,這使得貿易對地理距離更加敏感。針對此情況,低收入經濟體需要擴大出口并增強出口貿易的抗風險能力,同時持續投資信息和通信技術基礎設施,以提高通關效率和水平。發達國家可以為數字經濟發展水平較低的國家提供一定的資金和技術上的幫助,共同建設數字經濟并加強貿易便利化的國際合作。(3)本文的理論同樣適用于國內貿易活動。我國東西部地區存在較大的技術創新和市場規模差異,數字鴻溝在東西部的擴大也阻礙了國內大循環。因此,我國應繼續加強中西部信息和通信技術設施的建設,降低區域間的技術壁壘和市場差異,利用數字技術加快建設全國統一大市場。

[責任編輯 求? ?實]