新媒體時代下品牌傳播策略及包裝設計研究

李晴,張志鵬

新媒體時代下品牌傳播策略及包裝設計研究

李晴,張志鵬

(武漢理工大學,武漢 430070)

在新媒體時代背景下,研究品牌傳播方式的變化,總結新的傳播策略以指導品牌的包裝設計。從傳播學角度,搭建了傳統品牌傳播模型,結合新媒體時代下媒介與消費者的新特征,對該模型進行了優化重構,基于新模型的特征總結了新媒體時代下品牌的傳播策略,由此提出了品牌包裝設計的注意事項,并以瑞幸咖啡為例進行了論證。在新媒體時代下,媒介的全能性和消費者的主動性對品牌的傳播產生了巨大的影響,品牌方應從三個方面建立傳播策略并指導其包裝設計:適當提高品牌方自身的輿論投入,在設計時結合媒介的全能性,關注大眾消費群體輿論的實時性,同時兼顧特定消費群體需求的差異性;引導消費者進行輿論討論并發表更多的正面評價,在設計時結合消費者的主動性,充分體現包裝的高辨識度與可互動性;進行品牌聯合,在設計時綜合運用上述策略,注意表達方式和內容的選取。

新媒體時代;品牌傳播;傳播策略;包裝設計

新媒體(New Media)的概念誕生于20世紀60年代的美國,用于指代那些區別于傳統媒體的新興媒體[1]。從定義上看,這一概念的范疇與社會環境和科技水平存在直接的關聯,21世紀以來,隨著移動互聯技術的蓬勃發展,各種形式的新媒體開始嶄露頭角,并逐漸成為了主導人們日常生活選擇的重要因素,這一顛覆性改變,標志著以實時性與數字化為特征的“新媒體時代”已經來臨[2]。在新媒體時代下,傳統的信息傳播方式面臨著巨大的沖擊與挑戰,面對新媒體時代帶來的社會變革,如何根據這一變化,制定新的傳播策略并指導包裝設計,是當今品牌方亟待解決的重要問題。

1 新媒體時代下的媒介與消費者

新媒體的誕生在為消費者提供便利的同時,也對品牌的營銷推廣產生了不容忽視的影響。從傳播學角度看,這種影響主要體現在媒介與消費者兩個方面。

1.1 全能的新媒介

英國當代社會學家A·吉登斯(Anthony Giddens)認為,在新時代的大環境下,媒體的作用發生了巨大的變化,其主要目的不在于如何準確地“反映現實”,而在于如何以合適的方式“塑造現實”[3]。這種理念傳達了一條重要的信息:在當代,對信息的解讀往往并不基于其內容,而是基于其傳播的方式,因此媒介在信息傳播中的地位得到了提升。面對這一傳播環境的變化,媒介必須不斷進化、完善自身去適應新的環境,其中最主要的方式是對傳統媒介進行形式上的綜合與強化,充分融合其功能和特點,從而形成新的媒介[4]。在新媒體時代下,數字化技術為新媒介的產生提供了實現的方式和途徑,使其能夠將傳統書刊報紙類紙質媒介的信息記錄、存儲功能與廣播電視類音視頻媒介的信息無線傳輸功能進行結合,并進一步實現信息的檢索與分類,這種集信息存儲、讀取、檢索、傳輸等多功能為一體的全能化性質是新媒介的重要特征之一。

1.2 主動的新消費者

美國媒體社會學大師W·紐曼(W.Russell Neu-man)教授認為,媒介的數字化為信息的接收者提供了“交互”的可能性,使其能夠與信息的發送者一起,共同對信息的傳播過程產生控制和影響[5]。正如紐曼教授所述,在新媒體時代下,作為信息傳播的重要一環,消費者在傳播過程中所處的位置隨著時代的發展逐步發生轉變:從傳播角色來看,消費者在傳播過程中經歷了從被動接受的“目標”到單向反饋的“觀察者”再到雙向傳遞的“參與者”的轉變;從傳播渠道來看,消費者在傳遞信息的過程中,其他消費者也能夠從中獲得該信息,從而形成了消費者群體之間的二次傳播渠道[6]。在這樣的變化過程中,消費者的主動選擇性得到了前所未有的釋放,人們期望并且有能力自主選擇具有個性化的內容,這一變化不僅體現了消費者自身選擇性意識的覺醒,也在一定程度上反映了新媒體時代下供求雙方相互交流、共同促進的時代特征。

2 新媒體時代下的品牌傳播策略

在新媒體時代下,上述因素的變化同樣影響著信息的傳播方式。對品牌方來說,其品牌的傳播規律與策略也應當與時俱進。下面通過對品牌傳播模型的推導和重構,分析新媒體時代下品牌應當以何種方式進行推廣和傳播。

2.1 傳統品牌傳播模型及其局限性

在經典傳播學模型中,信息的傳遞過程由信源、信息、媒介和信宿構成,信息從信源通過媒介發往信宿,其特點是線性單向傳播[7]。在新媒體時代前,媒介由品牌方單方面進行控制,品牌方通過向媒介投放廣告等方式進行推廣宣傳,消費者通過媒介對品牌及其商品產生認知,并決定是否進行消費活動。從這一角度看,上述品牌方與消費者之間的生產消費過程也存在與經典傳播學模型類似的關聯,如果將品牌方(賣方)作為信源,其生產的商品作為信息,消費者(買方)作為信宿,則可以得到由上述環節組成的傳統品牌傳播模型,見圖1。

圖1 傳統品牌傳播模型

從圖1可以看出,品牌方推廣行為的作用類似于經典傳播學模型中的“噪聲”,與之不同的是,該“噪聲”對信宿(消費者)從媒介接收信息起到的是促進作用而非干擾作用。此外,這一模型中的消費者遵循了研究領域中的“AIDMA”經典模型:消費者被媒介傳播的品牌方推廣信息吸引,從而對品牌方產生“注意”(Attention),隨著推廣信息的進一步覆蓋和強化,消費者將逐漸產生對品牌方的“興趣”(Interest)及消費其商品的“欲望”(Desire),并形成對品牌方的“記憶”(Memory),在遇到相應商品時,消費者有較高的可能性產生消費“行為”(Action)[8]。

一方面,由于信息技術的不斷發展,新媒介的全能化為其增添了新的功能和使命,在上述模型中對這一點未能進行有效體現;另一方面,由于消費者的地位日趨提升,由電通公司提出的“AISAS”模型無疑更加貼合當代消費者的日常行為和情感傾向,在上述模型中對消費者的主觀能動性也缺乏表述,因此上述模型在當代的適用性有所降低,需要對其進行重新構建。

2.2 新媒體時代下的品牌傳播模型及其特征

相比于經典的“AIDMA”模型,“AISAS”模型中的“搜索”(Search)和“分享”(Share)指出了消費者在傳播過程中從被動接受到主動選擇的地位改變,同時也體現了消費者與媒介之間信息的雙向交互性[9]。基于這一特點,重新構建的新媒體時代下的品牌傳播模型,見圖2。

通過對比圖1與圖2,可以總結出新模型存在如下特征:

1)原模型中的“媒介”環節被新模型中的“輿論集”所取代。在當代社會環境中,新媒介的不斷產生和發展使媒介的角色從單一功能的“信息傳遞器”擴展為擁有信息傳遞、存取、分類等多功能的“信息集散地”,同時也為消費者的搜索和分享行為提供了可靠的數據支持。在此借用計算機領域中“數據集”(Dataset)的概念,將當代媒介稱為“輿論集”,用以描述其來源和組成特征[10]。

2)原模型中的“消費者”被細分為“接受消費者”和“潛在消費者”兩類。進行區分的目的在于更加清晰地描述“AISAS”模型的實現過程:“潛在消費者”從“輿論集”中獲得對品牌方的“注意”(Attention),進而逐漸產生“興趣”(Interest),并通過“搜索”(Search)的方式對“輿論集”中的其他相關信息進行檢索以決定自身下一步的“行為”(Action)。若為“接受消費”(Action A),則自身轉換為“接受消費者”,并可以通過“分享”(Share A)的方式向“輿論集”反饋自身的消費體驗;若為“拒絕消費”(Action B),則自身從傳播流程中退出,并可以通過“分享”(Share B)的方式向“輿論集”反饋自身的拒絕理由。

圖2 新媒體時代下的品牌傳播模型

3)模型中的“噪聲”影響因素發生了改變。在原模型中,“媒介”的輸入僅有品牌方的“推廣”一條途徑,即“噪聲”僅由品牌方產生,品牌方對“媒介”信息的內容有完全的控制權;而在新模型中,“輿論集”的輸入不僅包含品牌方的“推廣”,還包括消費者的“分享”,而后者對“輿論集”產生的影響是不確定的,也就是說,“輿論集”中的信息內容不再受品牌方的完全控制,其信息偏向可能出現負面的情況。

4)在新模型中新增了“輿論集”至“品牌方”的反饋箭頭。“輿論集”的產生不僅為消費者提供了搜索和分享的平臺,同時也為品牌方建立了與消費者實時溝通的橋梁。通過對“輿論集”內容的審視和篩選,品牌方能夠快速了解消費者的當前狀態,并以此為依據實施輿論推廣的精準投放,從而實現與消費者的頻繁互動和交流。

2.3 品牌傳播策略

結合圖2的模型特征,重新定義該模型的目標和途徑。從品牌方的角度來看,其目標是獲得更多的“接受消費者”,從該模型各環節的相互關系可以得到以下推論:

1)因為決定“接受消費者”數量的關鍵因素是“潛在消費者”的行為選擇,所以模型的目標可以等價為:促使“潛在消費者”選擇“接受消費”。

2)因為影響“潛在消費者”行動選擇的關鍵因素是“輿論集”中品牌正面和負面信息的數量和比例,所以模型的目標可以進一步等價為:提高“輿論集”中品牌正面信息的數量和比例。

由推論2)可知,為實現模型目標,應當關注“輿論集”中品牌正面信息的數量和比例,能夠對其產生影響的因素都可以作為制定傳播策略的指導依據。從品牌方的角度考慮,結合模型流程,可以得到以下傳播策略:

1)適當提高品牌方自身的輿論投入。該策略基于品牌方自身對“輿論集”的影響能力提出。在圖2的模型中,品牌方對“輿論集”仍然具備一定的影響能力,因此通過適當增加品牌方自身輿論投入的方式能夠提高品牌方自身正面信息的數量和比例,從而實現模型目標。作為傳統的“廣告式”品牌傳播方式,傳播的有效性與傳播效率是品牌方的主要關注點,在新媒體時代下,品牌方應當充分利用新媒介的全能性,圍繞實時性、數字化的時代特征,選取合適的內容用于引導輿論話題的形成,提高傳播的有效性與傳播效率。

2)引導消費者進行輿論討論并發表更多的正面評價。該策略基于消費者對“輿論集”的影響能力提出。在圖2的模型中,消費者的“分享”行為是“輿論集”中信息的主要來源,因此通過激發消費者進行更多的正面“分享”行為能夠提高品牌方自身在“輿論集”中正面信息的數量和比例,從而實現模型目標。據此,品牌方應當充分利用消費者的主動性,結合新媒介多元化、全覆蓋的傳播方式,注重激發其熱情與創造力,并通過互動等方式讓其參與品牌的建設活動。

3)進行品牌聯合從而實現“輿論集”的擴展。該策略基于“輿論集”本身的“數據集”屬性提出。“輿論集”作為數據集合,可以與其他同類集合進行并集運算,在圖2的模型中,與之對應的行為是品牌之間的聯合。然而,品牌之間“輿論集”的合并并不是簡單的“1+1=2”,將原先分屬于不同集合的輿論疊加在一起,往往會產生一些奇妙的“化學反應”,據此,品牌方應當根據合并后“輿論集”的實際情況,綜合運用上述策略,積極提高“輿論集”中正面信息的數量和比例,實現“1+1>2”的目標。

3 新媒體時代下的品牌包裝設計

消費者在對品牌形成認知的過程中,往往以其包裝作為第一印象,因此包裝對品牌傳播而言是決定性的重要因素。下面以上述傳播策略為指導,結合瑞幸咖啡(Luckin Coffee)在近年推出的多款特色包裝,對新媒體時代下的品牌包裝設計進行分析。

3.1 輿論投入型設計

品牌包裝的輿論投入型設計以上述策略1)為指導思想,設計思路為:通過包裝設計產生新話題并進行投放,增加“輿論集”的話題數目。在新媒體時代下,以消費者個體為單位的“傳播—接受”結合體之間的分布式信息交互取代了傳統的中心化、控制化、線性化的信息傳播模式,使品牌方在進行話題引導時,必須將消費者的接受度作為重要的影響因素予以考慮[11]。具體到包裝設計方面,應當遵循以下兩個原則:

首先,包裝設計應當關注大眾消費群體輿論的實時性,實現品牌的“聚眾化傳播”。當代信息產生速度與受眾消費速度之間的巨大差異造成了海量的信息過剩,使大眾的注意力很難長時間集中在某一固定的話題上,取而代之的是不斷刷新的“快訊”和“熱搜”。在這一社會環境下,信息的實時性顯得愈加重要,對包裝設計而言,應緊跟當前熱點,將大眾的輿論焦點融入設計當中。

瑞幸咖啡2022年推出的“奧運冠軍谷愛凌”主題包裝,見圖3。在北京冬奧會賽場上,谷愛凌作為被寄予厚望的“話題選手”,在多個項目上都取得了歷史性突破,一時間包攬了各大社交平臺上的“熱搜”。瑞幸咖啡及時抓住了這一熱點話題,圍繞谷愛凌打造了個人主題包裝:在杯套的設計上,選擇以谷愛凌形象為主,搭配品牌口號的簡約設計風格,突出了設計主題;在吸管裝飾的設計上,通過設計多款加油口號,引導消費者進行自主搭配。瑞幸咖啡在2022年春季推出的“春日櫻花季”主題包裝,見圖4。每逢冬去春來,武漢珞珈山上的櫻花便會成為人們競相打卡的春游勝地,2022年由于疫情反復,人們無法親身前往賞櫻,也因此對“去武大看櫻花”產生了更多的討論。瑞幸咖啡圍繞珞珈山和櫻花兩個元素,推出了新品“珞珈櫻花拿鐵”系列,并為其設計了全新的包裝:在杯體的設計上,采用了透明的底色設計,以櫻花粉為主色調,并輔以同色調的櫻花圖案吸管裝飾,使整體色彩風格與櫻花相得益彰。在這兩個案例中,體現了瑞幸咖啡對實時和熱點話題敏銳的察覺能力,并能夠將這些內容以合適的方式反映在包裝設計上,這些圍繞實時和熱點話題進行的包裝設計能夠有效迎合大眾消費者群體追逐實時熱點的行為傾向和心理,不僅實現了對“輿論集”的正向影響,也在一定程度上體現了品牌對大眾消費者的密切關注,從而進一步提高了大眾消費者對品牌的認可度。

圖3 瑞幸咖啡“奧運冠軍谷愛凌”主題包裝

圖4 瑞幸咖啡“春日櫻花季”主題包裝

其次,包裝設計應當兼顧特定消費群體需求的差異性,實現品牌的“分眾化傳播”。從消費習慣和消費水平來看,特定領域內的消費者對該領域商品的消費意愿和消費能力往往大于普通的大眾消費者,因此除了基數龐大的大眾消費者外,品牌涉及領域的特定消費者也應當成為品牌方進行品牌傳播的目標對象。在大數據處理技術的支持下,品牌方能夠從大眾消費者群體中準確識別出此類特定消費者,分析其消費行為,并發掘其差異化需求,對包裝設計而言,應當將這些需求轉換為其易于接受的表現形式進行展現。

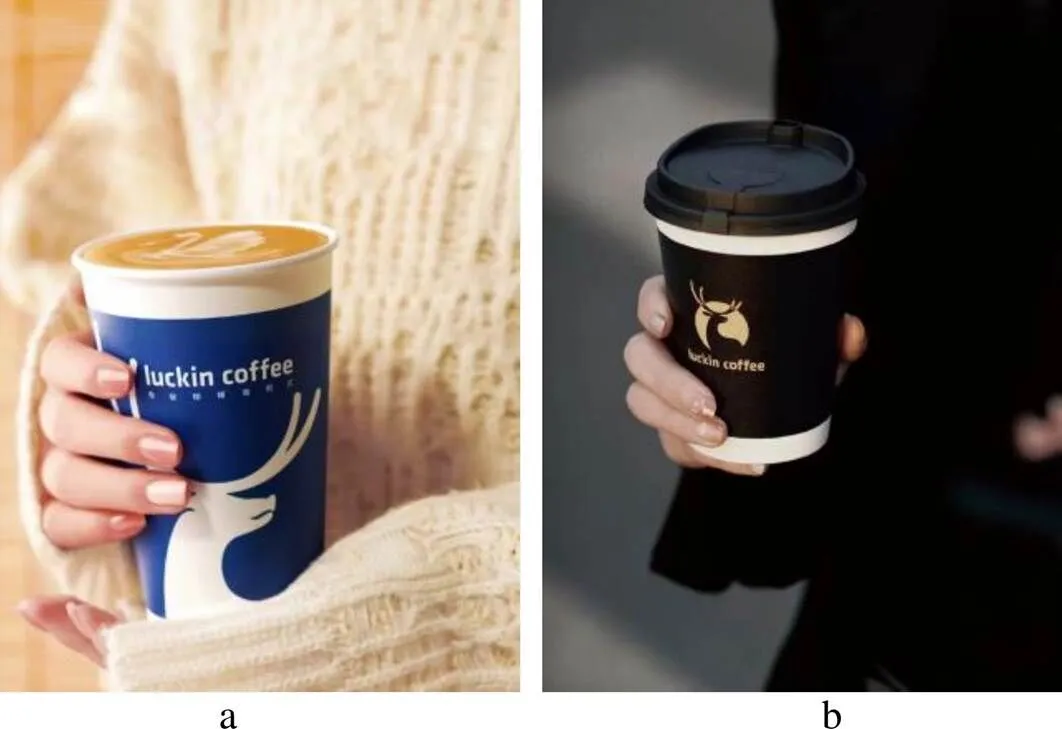

瑞幸咖啡的“小藍杯”與“小黑杯”包裝,見圖5。圖5a中的“小藍杯”是面向大眾消費者的經典款式,包裝內的咖啡采用拼配咖啡豆,口感更加均衡,而圖5b中的“小黑杯”則是面向“咖啡愛好者”的設計,包裝內的咖啡采用單一產地咖啡豆,口感更加獨特。在這一案例中,“咖啡愛好者”作為大眾消費者的細分群體,與大眾消費者群體之間存在聯系與區別:其一,“咖啡愛好者”與大眾消費者群體一樣,受制于信息的“碎片化”傳播,因此期望以最直觀的方式獲取自身偏好的信息[12];其二,在崇尚個性的當代環境下,“咖啡愛好者”往往傾向于將自身這一特征作為“個人標簽”進行展示,從而使自身有別于他人。在“小黑杯”的包裝設計上,瑞幸咖啡延續了“小藍杯”簡約的設計風格,僅由品牌LOGO和文字組成,而黑色固有的穩重感則容易讓人聯想到杯中咖啡的純正,在與“小藍杯”相區別的同時,進一步提升了產品的專業感和品質感。從表現效果來看,這一設計既保留了“小藍杯”在“碎片化時間”內快速傳遞信息的能力,同時也為“咖啡愛好者”提供了有別于他人的話題素材,響應了其差異化的社交需求,有效實現了品牌對這一特定群體的定向傳播。

圖5 瑞幸咖啡“小藍杯”與“小黑杯”包裝

3.2 輿論互動型設計

品牌包裝的輿論互動型設計以上述策略2)為指導思想,設計思路為:通過包裝設計引發消費者對現有話題的互動和參與,增加“輿論集”的信息熱度。在新媒體時代下,信息的快速存取和傳播為人們各抒己見搭建了便捷的交流平臺,網絡社區的形成標志著五湖四海的人們可以像街坊鄰里般閑話家常,“口碑效應”的影響力日漸突出[13]。因此,在具體的設計選擇中,應當以有利于消費者的互動和參與作為設計原則。

首先,包裝設計的內容應當具有較高的辨識度,利于品牌信息的多渠道傳播。當代消費者對信息的獲取難度雖因信息識別技術的應用而大大降低,但信息中有效信息所占的比例仍然關系到信息識別的精度和效率,進而對消費者的認知程度和參與熱情產生了影響。因此,在進行包裝設計時,應注重設計元素的獨特性,使其含義易于識別,具有自明性特征,這樣不僅可以提高消費者信息識別的準確率與效率,降低其互動參與的門檻與難度,而且能夠在消費者群體中形成相對統一的共同認知,為信息的多渠道傳播奠定基礎。

瑞幸咖啡在圣誕節期間推出的“握握杯”包裝,見圖6。在杯體圖案設計上,采用波普風格,并在其中的幾個圓形圖案中繪制了“指紋”。在這一案例中,瑞幸咖啡對“指紋”這一元素的運用十分巧妙:一方面,這一元素向消費者傳遞了明確的信息——請按圖示位置握杯,這一動作參與難度低,易于模仿,當消費者照做后,便會發現這就是當代年輕人慣用的拍照姿勢;另一方面,這一元素在包裝圖案中較為少見,對此不了解的消費者通過“掃一掃”等圖像識別技術,便能夠馬上獲得相關的信息,在無形中增加了消費者的參與途徑和參與數量。此款包裝一經推出,便引起了大量消費者在各大社交平臺上分享自己握杯的照片,在一段時間后,以“#握握杯#”“#全網統一握杯姿勢#”等為代表的文字類表達開始代替原有的握杯圖片,形成了新的熱點話題,引發了新一輪的熱烈討論。瑞幸咖啡的此款包裝設計,以極具特點的設計元素搭配簡單易學的互動內容,在消費者群體中迅速形成了相對統一的共同認知,并以此為基礎,實現了包裝含義從圖形表達向文字表達、語言表達等其他形式的轉換,進而完成了品牌信息在視覺、聽覺、甚至觸覺等多個維度上的全方位、立體化傳播。

圖6 瑞幸咖啡“握握杯”包裝

其次,包裝設計的內容應當具有良好的互動性,促使消費者形成UGC。“用戶生成內容”(User Generated Content,UGC)的概念起源于互聯網領域,強調用戶的個性化和原創精神[14]。促使消費者生成UGC,并不是簡單地由品牌方發出號召然后等待消費者自己生產內容,而是需要預先埋伏一些有趣的“爆點”,并且為消費者作出一個良好的示例,引導其舉一反三,進而參與到品牌傳播當中。在這一過程中,示例的質量對消費者創作靈感和創作熱情的啟發起著決定性的作用,因此,在進行包裝設計時,應當以提升示例的啟發性為準則,著重考慮“爆點”的實現方式,并兼顧消費者的理解與實踐能力,降低消費者的創作門檻。

由瑞幸咖啡包裝袋制作的各類物件,見圖7。圖7a中的卡套由瑞幸咖啡官方制作,并在其社交平臺上進行展示,圖7b中的各類物件均為消費者的DIY作品。在這一案例中,瑞幸咖啡將品牌傳播的“爆點”放在包裝的“售后功能”上,選用形狀簡潔、風格相仿、易于拼湊的圖案作為主要設計元素,搭配統一的底色配色,增加了包裝的空間相關性和延展性,為包裝自身的任意折疊、裁剪以及包裝之間的任意銜接、搭配提供了可能。基于這一設計,瑞幸咖啡官方制作的卡套表現良好,加之其制作簡單、容錯率高,使不少消費者對包裝的“潛力”進行了進一步挖掘,并產生了多種衍生DIY作品。此類UGC內容的形成,標志著品牌傳播與消費者社交圈的融合,品牌將以消費者樂于接受的形式和內容在其社交平臺上反復出現,這對品牌的傳播來說無疑具有較大的促進作用。

圖7 由瑞幸咖啡包裝袋制作的物件

3.3 輿論融合型設計

品牌包裝的輿論融合型設計以上述策略3)為指導思想,設計思路為:通過包裝設計體現品牌之間的聯合,實現“輿論集”的擴展合并。“一個巴掌拍不響”的道理在品牌傳播中同樣適用,如果僅靠品牌自身的影響力無法進一步帶動消費者的積極性,那么可以考慮進行品牌聯合,實現合作共贏[15]。對大型知名品牌來說,兩者的聯合往往會被消費者群體看作是極具熱度的焦點事件,在進行包裝設計時,應當緊密圍繞“聯合”這一關鍵詞,選取契合消費者需求和心理傾向的表現方式進行話題引導,同時應兼顧話題的延續性和可擴展性,對設計內容進行合適的處理,使其具備廣泛的傳播性和良好的互動性。此外需要注意的是,在設計中不應采用丑化對方、褒一貶一等風格的設計,避免可能由此引發的爭議話題。

瑞幸咖啡與椰樹品牌的聯名包裝,見圖8。圖8a為“椰樹致敬瑞幸版”,在設計上以椰樹品牌的“大字報”風格為主題,搭配雙方品牌的宣傳語;圖8b為“瑞幸致敬椰樹版”,在設計上以瑞幸品牌的藍色色調為主題,搭配椰樹品牌的經典包裝造型。在這一案例中,瑞幸咖啡在設計元素的選擇和處理上,分別選取了兩者原包裝中最具代表性的特征元素,并以最直觀的方式延續了兩者的原有表達方式。這種看似“無為而治”的簡單疊加設計卻獲得了較好的表現效果,其原因有二:第一,兩者原有的包裝風格早已成為各自的品牌IP被消費者所熟知,且疊加后呈現出的混搭風格恰好印證了此次聯名的焦點話題——老牌與新銳的結合,傳統與時尚的碰撞,通過該款包裝,瑞幸咖啡將消費者的注意力引向了此次聯名活動的主打產品“椰云拿鐵”,并憑借產品良好的口感讓消費者對品牌留下了深刻的印象,實現了輿論的正向投入;第二,聯名包裝保留了兩者原有包裝風格的高辨識度與互動性,為消費者的自由創作提供了諸多便利,消費者與聯名包裝的互動,見圖9。圖9a為消費者用椰樹品牌的經典姿勢手持瑞幸咖啡在社交平臺上展示的照片,圖9b為消費者用聯名包裝制作的各類DIY物件。這些來自消費者的UGC反映了該款包裝在輿論互動方面的積極作用,為品牌的進一步宣傳提供了有力的保障。

圖8 瑞幸咖啡與椰樹品牌的聯名包裝

圖9 瑞幸咖啡消費者與其聯名包裝的互動

4 結語

在新媒體時代下,新媒介的全能化與消費者主觀意識的覺醒使品牌方不再擁有對傳播資源的主導權,傳播過程也由單向線性傳播發展為雙向閉環傳播,這對品牌方進行品牌傳播提出了更高的要求。面對這樣的挑戰,品牌方應以當代媒介和消費者出現的新特征為出發點,主動優化自身的傳播策略,在注重自身輿論投入的基礎上,更加關注并培養消費者的參與感,同時兼顧與其他品牌合作共贏的機會,通過合理的包裝設計對這些策略進行實踐,在保持品牌核心競爭力的同時,實現品牌的進一步發展。

[1] 彭蘭. “新媒體”概念界定的三條線索[J]. 新聞與傳播研究, 2016, 23(3): 120-125. PENG Lan. Three Lines of Defining the Concept of "New Media"[J]. Journalism & Communication, 2016, 23(3): 120-125.

[2] 馬海博, 張茫茫. 時空觀視角下的新媒體藝術審美體驗[J]. 包裝工程, 2019, 40(12): 302-308. MA Hai-bo, ZHANG Mang-mang. Aesthetic Experience of New Media Art from the Perspective of Time and Space[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(12): 302-308.

[3] 郭恩強. 在“中介化”與“媒介化”之間: 社會思想史視閾下的交往方式變革[J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2018, 40(8): 67-72. GUO En-qiang. Between "Intermediation" and "Medialization": The Transformation of Communication Mode from the Perspective of Social Thought History[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2018, 40(8): 67-72.

[4] 張玉鳳. 新媒體融合視閾下視覺傳達設計的特征與趨勢[J]. 包裝工程, 2020, 41(14): 252-256. ZHANG Yu-feng. Characteristics and Trends of Visual Communication Design from the Perspective of New Media Convergence[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(14): 252-256.

[5] 薛敏芝. 數字時代社會傳播結構的改變對商業溝通的影響——對話媒介社會學大師紐曼·羅素[J]. 中國廣告, 2014(2): 90-92. XUE Min-zhi. The Influence of the Change of Social Communication Structure on Business Communication in the Digital Age—Newman Russell, the Master of Dialogue Media Sociology[J]. China Advertising, 2014(2): 90-92.

[6] 劉俊冉. 新媒體時代科技期刊品牌建設的價值共創研究[J]. 中國科技期刊研究, 2021, 32(12): 1585-1593. LIU Jun-ran. Value Co-Creation of Scientific Journal Brand in New Media Era[J]. Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2021, 32(12): 1585-1593.

[7] 沈培輝. 新媒體時代經典傳播學理論的新思考——以“紅黃藍幼兒園虐童事件”為例[J]. 傳媒觀察, 2018(3): 36-38. SHEN Pei-hui. New Perspective in Communication Theories in the New Media Era[J]. Media Observer, 2018(3): 36-38.

[8] 黃瑋. 快閃廣告的理論依據與作用機制[J]. 傳媒, 2017(16): 75-77. HUANG Wei. Theoretical Basis and Mechanism of Flash Advertising[J]. Media, 2017(16): 75-77.

[9] 司思, 周鴻鐸. 社會化媒體時代下文化產業營銷趨勢與營銷模式分析[J]. 湖南師范大學社會科學學報, 2017, 46(2): 36-41. SI Si, ZHOU Hong-duo. The Analysis of Trend and Mode of Culture Industry Marketing in Social Media Time[J]. Journal of Social Science of Hunan Normal University, 2017, 46(2): 36-41.

[10] 姚海鵬, 王露瑤, 劉韻潔. 大數據與人工智能導論[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2017. YAO Hai-peng, WANG Lu-yao, LIU Yun-jie. Introduction to big data and artificial intelligence[M]. Beijing: Posts & Telecom Press, 2017.

[11] 張鐵弓. 廣播電視新聞傳播的時效意識[J]. 中國廣播電視學刊, 2018(11): 117-118. ZHANG Tie-gong. Time-Limited Consciousness of Radio and Television News Dissemination[J]. China Radio & TV Academic Journal, 2018(11): 117-118.

[12] 丁鐘. “碎片化”傳播語境下的媒介生存空間[J]. 青年記者, 2017(33): 37-38. DING Zhong. Media Living Space in the Context of Fragmented Communication[J]. Youth Journalist, 2017(33): 37-38.

[13] 譚浩, 李薇, 韓麗紅. 用戶參與式工業設計生成思維研究[J]. 包裝工程, 2018, 39(24): 146-151. TAN Hao, LI Wei, HAN Li-hong. User Participatory Industrial Design Generative Thinking[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(24): 146-151.

[14] 張巖, 沈嘉熠. 空間·時間與生態——UGC模式下社交媒體視頻生產與傳播研究[J]. 電影評介, 2021(16): 6-10. ZHANG Yan, SHEN Jia-yi. Temporality, Spatiality and Ecology: Research on Social Media Video Production and Communication under UGC Mode[J]. Movie Review, 2021(16): 6-10.

[15] 陳宏平, 劉振, 劉雨果. 媒體融合背景下聯合匹配度和媒體類型對媒體品牌聯合評價的影響研究[J]. 湖南大學學報(社會科學版), 2021, 35(1): 155-160. CHEN Hong-ping, LIU Zhen, LIU Yu-guo. Effects of Media Types and Alliance Fit on Co-Branding Evaluation of Media Brand in the Context of Media Convergence[J]. Journal of Hunan University (Social Sciences), 2021, 35(1): 155-160.

Brand Communication Strategy and Packaging Design in the New Media Era

LI Qing, ZHANG Zhi-peng

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

The work aims to study the changes of brand communication forms and summarize new communication strategies to guide brand packaging design in the new media era. Based on the perspective of communication studies, the traditional brand communication model was established, and then reconstructed in combination with the new characteristics of media and consumers in the new media era. The brand communication strategies in the new media era were summarized based on the characteristics of the new model, and the matters needing attention in brand packaging design were put forward with the example of Luckin Coffee. In the new media era, the omnipotence of the media and the initiative of consumers have a great impact on the communication of the brand. The brand should establish communication strategies and guide its packaging design from three aspects: firstly, appropriately improve its own public opinion input, pay attention to the real-time public opinion of the mass consumer groups and the differences in the needs of specific consumer groups based on the omnipotence of the media; secondly, guide consumers to discuss and publish more positive comments, and fully reflect the high recognition and interactivity of packaging based on the initiative of consumers; thirdly, carry out brand alliance, and pay attention to the choice of expression and content by comprehensively applying the strategies mentioned above.

new media era; brand communication; communication strategy; packaging design

TB472

A

1001-3563(2023)14-0262-08

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.028

2023–02–23

李晴(1992—),女,博士生,主要研究方向為藝術學理論。

張志鵬(1991—),男,博士生,主要研究方向為設計學。

責任編輯:馬夢遙