PCR-RFLP檢測安慶六白豬BPI基因第10外顯子的多態性

陳博赫 郭江 朱杰 文利新 譚國華 劉楊 馬海明

摘 ?要:為探討安慶六白豬殺菌性/通透性增加蛋白(bactericidal/permeability increasing protein)即BPI基因的遺傳多態性,本研究通過PCR-RFLP方法,檢測了BPI基因第10外顯子在安慶六白豬上的多態性。結果表明,在安慶六白豬中,GT基因型為優勢基因型,T等位基因是優勢等位基因;推測安慶六白豬BPI基因的GT基因型可能具有較高的免疫力,為安慶六白豬的保種和選育提供了有益的資料。

關鍵詞:豬;BPI基因;PCR-RFLP

中圖分類號:S813.3 文獻標志碼:A ? ? ? 文章編號:1001-0769(2023)03-0048-02

殺菌性/通透性增加蛋白(bactericidal/permeability increasing protein,BPI)是最早在人多形核中性粒細胞的嗜天青顆粒中被發現的一種脂多糖結合蛋白,是中性粒細胞中的一種蛋白分子,具有抗微生物活性[1]。在動物機體免疫應答調節和抵抗病毒感染方面,BPI基因不可或缺;BPI基因的多態性與動物機體免疫力之間存在顯著相關性。BPI蛋白是一種儲存于中性粒細胞起抗感染作用的蛋白質,也被冠以“超級抗生素”的稱號[2]。安慶六白豬俗名“六花豬”,屬肉脂兼用性地方品種,全身被毛黑色,額部﹑尾端和四肢呈白色,故得“六白”之稱。安慶六白豬具有抗病性強、耐粗飼的特性。

本試驗采用PCR-RFLP法,先提取安慶六白豬基因組DNA,用特異性引物擴增BPI基因第10外顯子,再選用HpaⅡ限制性內切酶對其擴增產物進行酶切,經瓊脂糖凝膠電泳檢測酶切位點的多態性,為篩選有效分子標記提供基礎依據。

1 ?材料與方法

1.1 試驗動物與主要試劑

試驗動物:214頭安慶六白豬的耳或尾組織。

主要試劑:瓊脂糖凝膠電泳loading Buffer﹑分子量標記、焦碳酸二乙酯(diethyl pyrocarbonate,DEPC)、四溴乙烷(tetrabromoethane,TBE)、HpaⅡ限制性內切酶、PCR mix、溴化乙錠等。

1.2 試驗方法

1.2.1 基因組DNA提取

氯化鈉沖洗組織,組織剪碎后加蛋白酶K,經1%十二烷基硫酸鈉(sodium dodecyl sulfate,SDS)裂解液裂解細胞和消化蛋白質,用苯酚-氯仿萃取,高速離心后棄上清液,保存DNA。

1.2.2 PCR-RFLP

設計擴增BPI基因第10外顯子的引物序列,上游引物:5'-CCAAACATGGAGATGCAGTTC-3',下游引物:5'-CAATGAATC AATGAGCACACC-3'。以豬的基因組DNA為模板進行PCR擴增,PCR反應體系(50 μL)為:PCR Mix 25μL,上下游引物各1.0μL,DNA模板1.0 μL,ddH2O 22.0 μL;PCR擴增程序為:95 ℃預變性5 min;95 ℃ 15 s,60 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s擴增35個循環;72 ℃后延伸5 min, ?4 ℃保存。用限制性核酸內切酶HpaⅡ處理PCR擴增產物,酶切體系(16μL)為:PCR擴增產物4.0 μL,10×buffer 2.0 μL,HpaⅡ酶 ? 0.5 μL,ddH2O 9.5 μL。酶切產物經瓊脂糖凝膠電泳檢測結果。

2 ?結果與分析

2.1 PCR產物檢測結果

取5 μL PCR產物,用1.2%瓊脂糖凝膠進行電泳檢測。產物條帶與預期大小一致,大小為445 bp。

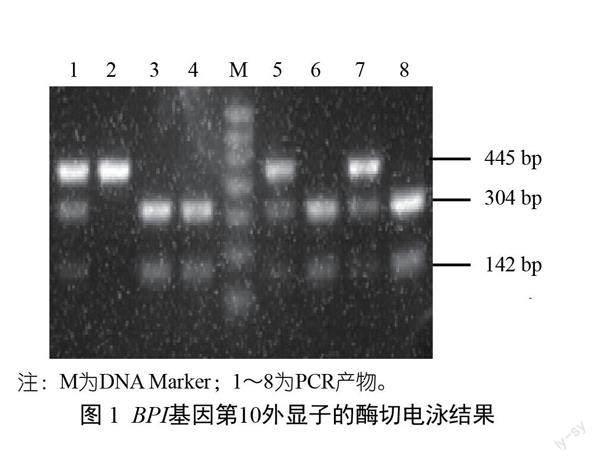

2.2 PCR-RFLP分析結果

將PCR產物用限制性內切酶HpaⅡ進行酶切后,產生3種條帶,分別為445 bp、304 bp、142 bp(圖1)。根據條帶組成確定基因型,分別為GG型(445 bp)、GT型(445 bp、304 bp、142 bp)和TT型(304 bp、142 bp)。

2.3 安慶六白豬BPI基因的基因型及等位基因頻率

安慶六白豬BPI基因的基因型及等位基因頻率見表1。結果表明,安慶六白豬的優勢基因型為GT基因型,優勢等位基因為T等位基因。

3 ?結果與討論

本研究以214頭安慶六白豬為研究對象,通過PCR-RFLP方法,對BPI基因第10外顯子進行了多態性分析。結果表明,T是安慶六白豬的優勢等位基因,共存在GG、TT和GT三種基因型,其中GT基因型頻率更高,推測該基因型的安慶六白豬可能具有較高的免疫應答能力。

參考文獻

[1] WEISS J,ELSBACH P,OLSSON I,et al.Purification and characterization of a potent bactericidal and membrane active protein from the granules of human polymorphonuclear leukocytes[J].Journal of Biological Chemistry,1978,253(8):2664-2672.

[2] WIESNER J,VILCINSKAS A.Antimicrobial peptides: the ancient arm of the human immune system[J].Virulence,2010,1(5):440-464.