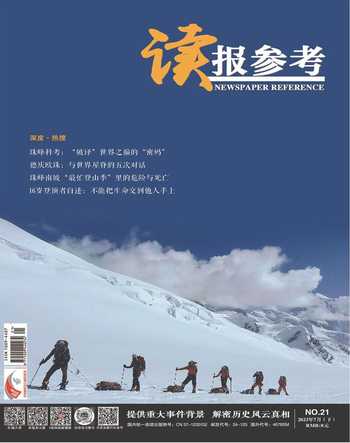

珠峰南坡“最忙登山季”里的危險與死亡

今年珠峰南坡登山季,迎來了創(chuàng)歷史新高的報名人數(shù);同時,17人的死亡人數(shù)也達到了歷年最高,其中1名遇難者來自中國。

52歲的陳學斌是在4月26日從加德滿都坐直升機飛到珠峰大本營的。陳學斌與隊友們匯合后,整支隊伍一起進行了拉練。結束后,隊員們可以選擇留在大本營,或是回到海拔較低的加德滿都調(diào)整幾天,在調(diào)整期間恢復和儲備體能。

陳學斌選擇留在了大本營,他的貴州同鄉(xiāng)杜思凱也在那里。陳學斌和杜思凱是經(jīng)樊黔介紹認識的。樊黔以探洞為職業(yè),在戶外探險領域頗有些聲名。杜思凱選擇的是自己參加過多次登山活動的十四座探險俱樂部;而樊黔選擇了另一家鼎豐探險公司。陳學斌則選擇跟樊黔一起參加鼎豐探險隊。

今年的珠峰登山季迎來了有史以來最多的攀登者。出發(fā)略晚的鼎豐探險隊更密切地關注著登珠峰人數(shù)的上漲,“一開始公布的數(shù)字是300多人,在我們出發(fā)前漲到了467人”。樊黔告訴記者,從大本營準備出發(fā)時,他們每天都會關注珠峰動態(tài),尼泊爾政府發(fā)放的登山許可證數(shù)量不斷在增加,467張,堪稱歷年最多。

登山者與商業(yè)公司

跟位于中國西藏的珠峰北坡比起來,珠峰南坡對商業(yè)登山者的吸引力更大。

珠峰南坡傳統(tǒng)攀登路線,也是人類最早登頂珠峰的一條線路。它從海拔5364米的大本營往上,是隨時都在發(fā)生著大大小小冰崩的昆布冰川,腳下的冰裂縫、頭頂?shù)谋瑫r刻都有置人于死地的風險。這段危險的路程,大約需要耗費登山者6-8個小時,直至到達位于6035米高度的C1營地。那是一處較為平緩的雪坡,疲憊的登山者可以在這里稍作休息。C4營地是沖頂前的最后一站,海拔為7906米,雖然也很簡易,但通常登山者會在這里好好吃一頓,并抓緊休息幾個小時,為沖刺積蓄體力。C4之上,有黃帶、陽臺、南峰等幾個登頂珠峰前的著名地標,其中最廣為人知的是狹窄而陡峭的巖石斷面“希拉里臺階”,它因1953年世界上第一個征服珠峰的登山者——新西蘭人艾德蒙·希拉里而命名。越過這里,通常就意味著離登頂成功不遠了。

在正式啟動計劃前,杜思凱對珠峰兩側的登山組織能力都有過考察。珠峰北坡比南坡登山貴很多,“北坡的登山申請要求更嚴格,登珠峰前必須有登卓友峰的經(jīng)歷,報價大概是18萬元,再登珠峰,報價又是48萬元左右。對于我們來說,賺錢都很不容易,能省還是要省一點”。

不同國家對登山資質(zhì)的審批要求也不同。我國要求申請者至少成功登頂過兩座獨立的7000米以上雪山,或者一座8000米以上的雪山;而南側的尼泊爾政府對申請者沒有任何條件限制。此前曾有媒體報道尼泊爾政府有意提高登山者的門檻,要求他們要擁有6500米以上雪山的攀登經(jīng)歷,但并沒有兌現(xiàn)。

“包括登山在內(nèi)的旅游業(yè)是尼泊爾的支柱產(chǎn)業(yè),它的管理模式跟我們是不同的,它認為每個人都該為自己的行為負責。” 深圳市登山戶外運動協(xié)會副會長曹峻向記者分析道,尼泊爾政府只需做好線路、環(huán)保、登山證等配套管理工作就可以了,其他的則交給市場和登山者自己去解決。

杜思凱總的花費在30萬-40萬元,略高于一般市場報價。他覺得自己的團里服務很好,貴一點可以理解。登珠峰商業(yè)化的一個普遍理解是,更高的收費能保證珠峰登頂?shù)某晒β剩瑥浹a攀登珠峰經(jīng)驗和能力儲備上的不足。相比之下,陳學斌選擇的是一般的登山項目,不可能享受來自領隊的一對一貼身服務。他支付了27萬-32萬元的費用給自己的登山公司。

氧氣與擁堵

尼泊爾政府規(guī)定,每位珠峰攀登者都需要有一對一的夏爾巴高山向?qū)ё鳛閰f(xié)作。開始攀登后,每位隊員就只能跟他們的夏爾巴向?qū)嘁罏槊餐瓿膳实恰?/p>

杜思凱登頂?shù)耐瑫r,樊黔和陳學斌正在行進的途中。為了避免擁堵,他們毫不耽擱時間,一直是隊里走得最快的。“在每個營地,我們都在一個帳篷里同吃同住,相互關心,相互鼓勵。”樊黔告訴記者。

5月17日10時,樊黔率先到達了C4營地,開始搭帳篷。大約半小時之后,陳學斌也跟上來了。樊黔向記者回憶道,兩人鉆進帳篷后簡短地交流了彼此的情況,“他跟我說眼睛不舒服,有輕微的雪盲反應,但他覺得問題不大”。

樊黔覺得兩人的時機把握得不錯。從C4到達峰頂大約需要12小時,一般都會認為上午是最佳登頂時段,臨近中午隨著氣溫升高,峰頂開始出現(xiàn)風暴的風險會加劇。“根據(jù)每個攀登者的身體狀況以及速度和節(jié)奏,沖頂?shù)臅r間選擇會不一樣。很多人選擇頭一天晚上7-9點出發(fā),是為了防止‘希拉里臺階大堵車。”樊黔希望能卡在天剛亮的時間沖頂,“從上午8-11點,一般都會堵車。首先人會很多,而且大家體力消耗很大,走兩步停一停,很快就會堵。”

5月17日,傍晚7點多,樊黔離開C4營地,開始最后一段通往頂峰的攀登。因為出發(fā)比較早,他路上沒有遇到太嚴重的擁堵,登頂時天還沒亮。陳學斌因為夏爾巴向?qū)Чぷ魅蝿盏脑颍确砹艘粋€多小時出發(fā),他遇到了比較嚴重的擁堵。

當樊黔成功登頂下撤后,順利通過“希拉里臺階”,進而要向上翻過南峰,再一路向下時,在距離南峰峰頂100米的坡道上遇到了正往上走的陳學斌。樊黔回憶,陳學斌站在南峰一個狹窄的坡道上正跟著人流緩步移動,他的夏爾巴向?qū)д诮o他調(diào)整氧氣面罩。夏爾巴向?qū)г谡{(diào)整面罩時,陳學斌第一次告訴樊黔,他對身體有了不好的感覺,“他說他的左眼得了雪盲癥,現(xiàn)在看不到東西了”。樊黔說,“除了眼睛出現(xiàn)了問題,他的狀態(tài)還是好的,說話時意識非常清醒。”

通向死亡的引線

陳學斌后面的遭遇,是樊黔回到加德滿都后聯(lián)絡了所有的目擊者,一點點拼湊出來的。

樊黔走后沒過多久,陳學斌就決定放棄沖頂了。上午9點多,當一位女登山者在南峰附近遇到陳學斌時,他頭沖下躺在斜坡上,她以為陳學斌已經(jīng)停止了呼吸。“但那時候陳學斌還活著,在后面幾個小時內(nèi),陸續(xù)還有其他人跟陳學斌有交流。”樊黔告訴記者,“他們說的時間和地點都連不起來,但這也能夠理解,人在8000米以上缺氧的狀態(tài)時,反應遲鈍,記憶也會錯亂。”

樊黔說,后來這位女登山者聽到別人說,當時陳學斌還活著,這讓她陷入了自責,覺得自己沒有上前伸出援手。登山圈有句話,“8000米上無道德”。樊黔安慰了她:“在這個海拔高度,你是救不了別人的,也沒有人會因為你沒去救人而譴責你。”

而在這些目擊者各不相同的陳述中,最核心的爭議是陳學斌是否摘掉了眼鏡和氧氣面罩?他的夏爾巴向?qū)遣皇菕仐壛怂蚨鴮е铝怂乃劳觯?/p>

一位知情人告訴記者,在與陳學斌的夏爾巴向?qū)нM行對話之后,他們知曉了陳學斌更詳細的遇難原因。在身體感覺越來越不好后,陳學斌決定放棄登頂,在下撤過程中出現(xiàn)了體力衰竭和高山病的情況,“夏爾巴向?qū)Ыo他更換了氧氣,調(diào)了氧氣的流量,結果他在過一個繩結時絆倒了,并且在幾十米的斜坡上發(fā)生滑墜,接著進入昏迷”。

知情人說道,夏爾巴向?qū)О衙總€時間點上,陳學斌的位置和情況都說得清楚,家屬認為是可信的。“他是在陳學斌呼吸和心臟衰竭,確認死亡之后,才跟大本營溝通后離開的。”家屬通過夏爾巴向?qū)У臄⑹觯J為夏爾巴向?qū)Р]有拋棄客人自己逃走,但也確實無力救援。就算陳學斌的身體狀況良好,商業(yè)公司也按照承諾配備了救援系統(tǒng),比如在C4有隨時待命的夏爾巴救援隊,但“只要是8000米以上,所有的救援系統(tǒng)都是蒼白的”。

超出常人能承受的高海拔,會將很多身體和環(huán)境的不利細節(jié)放大,我們很難確定地知道,到底哪一根隱秘的引線通向死亡。

(摘自《三聯(lián)生活周刊》吳麗瑋)