琴·人

楊嵐

一

我剛開始學琴的時候,接觸到的琴曲大多是些理性平淡的。有天我聽到一首曲子,它與我以往聽到的古琴曲很不同。它非常簡單,一段泛音旋律在不同的區域重復,彈遍古琴的十三個徽位。大段的泛音結束后,左手在五弦上下往復,每次往復后依次快速連撥三弦、二弦空弦音,滑音與空弦音一直以固定的節奏貫穿回旋。泛音段落清奇,按音和散音雄渾,像一段腳步深重的旋轉舞,一直不停地轉圈圈,哪怕音樂結束也被一種強有力的慣性拽住旋轉。我立刻被吸引住了。

它不是關于山水、隱居的,也不是歷史故事的改編。它的名字叫《神人暢》。我聽的版本是吳文光先生演奏的,他在演奏中強調了節奏感和力度,很好地表現了神人交感的神秘和原始。

《神人暢》描寫了一個上古時期執牛尾而舞的祭祀場景,它的主題是神和人,而不是抽象的天和人。“天”是自然,是宇宙原則,是道;神是前者的人格化。但中國人愛講“天”和“道”,不太講“神”。子不語怪力亂神,神排在了最后。

同樣我們愛講“天人合一”,而從來不會講“神人合一”。神是具體的,如果說“神人合一”,似乎就成了降神的巫師在跳大神。古人永遠都在想象一個黃金時代,在古人的眼里,黃金時代在遙遠的上古。《黃帝內經》中開篇就談上古天真篇,認為人的壽命是從上古開始逐漸衰減的。陶淵明也說自己是葛天氏或無懷氏之民,那是兩個傳說中的圣王。他們想象在遙遠的上古時代,有完美的制度、純潔的心理狀態、和諧的社會關系,充滿人文主義的光芒。文明是從那個時代跌落的。

但《國語·楚語》中講到一個很重要的事情,說上古的時候人神雜糅,人類中稟賦特異的人可以溝通人神,女的叫巫,男的叫覡。后來人神分離,巫史分家,天官地官各司其職,溝通神明由專門的巫師負責,人民不再隨意降神。上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒。這叫 作“絕地天通”。

二

《神人暢》據說是堯帝時期的曲子。

說是堯帝在一次祭祀當中,祭壇上發出聲音,對堯做了訓誡,堯馬上作了一首歌用來酬神。又說堯在彈琴的時候神人降臨,所以他作了這首曲子。還有說堯帝時期地氣多陰濕,所以那個時候的人特別喜歡用舞蹈來舒展身體活絡筋骨。這首曲子就具有強烈的舞曲特點。

音樂被認為與巫是同源,是原始宗教的一部分。而在眾多藝術當中,音樂具有一種更加神秘的來源。《呂氏春秋》中說音樂的由來非常久遠,來自“太一”。

“太一”是道的別稱,是無人格的宇宙本體。但在屈原的《九歌》里,太一是一位神明,《九歌》的第一篇《東皇太一》描述的就是對這位太一神的祭祀場景。相對中原地區,楚地保留了更多原始宗教的成分,有更多巫文化的遺存。

在記載中,很多音樂家的身份都跟巫師非常接近,例如春秋著名的琴家師曠,他其實是晉悼公、晉平公身邊的大巫師。許多典籍中提到過的著名巫師巫咸、巫彭等等,他們的身份也包括了音樂家,例如巫彭被認為是鼓的發明者。鼓是與巫文化關聯甚深的樂器,至今鼓依然在薩滿文化中被廣泛地運用。一種強有力的、循環的節奏可以使巫師進入一種迷幻的出神體驗中。在北亞的草原,幾乎所有的薩滿巫師都會手執一只薩滿鼓。

孔子不喜歡巫師,他不喜歡談論超驗的事物。孔子向往上古時期的純樸,但拒絕上古的巫術和祭祀。雖然他言必稱堯舜,但若說到理想治世,他依然更加推崇文王武王的時代。他說:“周監于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”周代的制度從夏商而來,但他選擇周。他的復古以西周為理想,因為周代是一個人文主義的時代。

絕地天通給人文主義的萌芽提供了土壤。雖然它描述的是顓頊時期的一個歷史事件,但實際所指的是一種文化和心理的轉向。在人的主體性愈發強烈以后,文化的發展趨向世俗化,中國人的心理變得現世。神權被削弱,民間學術、自由思想興起。絕地天通以后的思想家們,普遍都信仰一個抽象化、非人格的“道”或者“天”,而不再匍匐于神權。這個過程的結果,也是音樂被獨立出來,開始跟情感、跟人事有關,而脫離了它作為宗教禮器的成分。

三

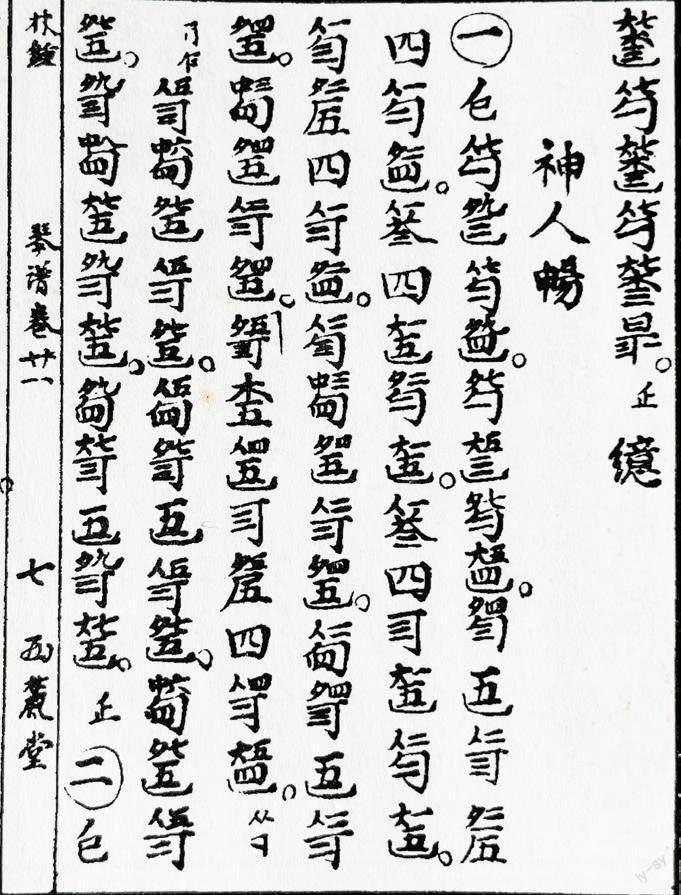

雖然說是堯帝時期的曲子,但《神人暢》的琴譜,出現在明代中期的一部琴譜里。僅此一見。

明代中葉有個叫汪芝的琴人,隱居在歙縣一座山的西麓,編了這部叫做《西麓堂琴統》的琴譜。他沒有按照通行的方式來修譜。大多數時候,修譜也是在表達一種對藝術史的態度。大部分琴譜的編纂都會根據編者的師承、審美對曲目進行刪汰,甚至對曲子本身進行修改,因此曲目量都不會太大,這導致的結果是大量琴曲的失傳。琴譜收錄的都是編者自己會彈的曲子,如果是大家都不彈的曲子,就慢慢消失了。而《西麓堂琴統》最主要的價值是保存文獻。它是明代收錄琴曲最多、最雜的琴譜,而且留存下許多僅見于這部琴譜的曲子。由于它沒有成為一宗一派的圭臬,后來這部琴譜幾乎消失了,到了近代它的抄本才被發現。

琴曲當中有為和樂而作的稱為“暢”,而為憂愁而作的稱為“操”。在現存的琴曲中,以“暢”為名的只有兩首,都在這部琴譜里。另一首是關于舜帝的,叫《南風暢》,它的主題比較切合“和樂而作”。至于《神人暢》的“暢”,單是和樂很難概括。神靈下降,人們率獸而舞,是自在酣暢。它強調了上古時代的原始性和神秘性,具有一種酒神色彩。它的風格在普遍的古琴審美范疇之外。

這樣的風格當然不是來自上古的遺存。它不可能是堯帝時期的作品,反而聽起來有一些異域情調。它可能是一首受到外來音樂影響,用后代的音樂語言加上想象中的古代祭祀場面而作的仿古之作。

這首曲子只用到了五根弦。因為據記載,古琴最初是五弦,文王、武王各加了六弦和七弦才成為七弦琴的形制。這首曲子描述的是文王武王之前的上古時代,所以作者有意模仿了這樣的定弦法,完全舍棄六七弦不用。這是一個特別巧妙的設計,因為現存的琴曲,大部分的音都是在七弦上完成的。

盡管音樂來源于巫,但在古琴的音樂實踐中,像《神人暢》這樣的琴曲很少。關于這個主題的琴曲大多是理性平淡的,如果不是汪芝把它搜集起來,它就永遠消失了。

古琴是件人文主義的樂器,我更偏愛它的人文性,而不是神秘主義的特性。就像有的人說它是神器、法器,而我覺得它的本質是人器、樂器。大部分的附會來自一種歷史想象,而帶給我們最切實的感受的,是音樂本身。

中國擁有早熟的文明,過早地完成了神和人的分離。受楚地巫文化影響的屈原在迷茫中追問宇宙本體,而后來的詩人藝術家則采取一種現世的態度,“晝短苦夜長,何不秉燭游”。偶爾有人再談天人合一,那其實已經是另一個問題了。