概念合成理論視角下土木工程專業英語中的隱喻詞匯分析與翻譯策略

——以人體隱喻與動植物隱喻詞為例

張復曉 孫欣悅

引言

隱喻是一種認知單位,具有普遍性,在科技文本中發揮重要作用。土木工程專業科技文本在專業領域研究和技術交流中至關重要,其語言研究必不可少。土木工程專業英語科技文本中有大量的隱喻現象,給該專業英語的學習造成一定的困難。本研究旨在從概念合成理論視角探究土木工程專業英語科技文本中隱喻的異同,并結合實例探究合適的翻譯策略,促進土木工程行業的交流與發展。

一、隱喻與概念合成理論

以隱喻為基礎的概念系統主導著人們的思想和行為,而概念系統構成了人們的感知,也構成了圍繞人們生活的方方面面(Lakoff 1980)。韓禮德(Halliday 2000)認為,語言的演變史就是一個將隱喻應用到非隱喻化的過程,即在語言漫長的使用中,鈍化具有隱喻特征的語言表達,使其演變為日常用語。

隱喻研究最早可以追溯到兩千多年以前。古希臘的亞里士多德學派認為,隱喻是一種表達語言同一性的手段,但是研究只局限于文字與文學方面,如詩歌和修辭。而后,柏拉圖學派提出,隱喻是反映人類和語言本質的一種機制,將隱喻的研究上升到了語言層面。隨著認知語言學的發展,學界對隱喻的研究上升到了思維層面。“概念隱喻”一詞最早在《我們賴以生存的隱喻》(Metaphors We Live By)一書中被提出,是作者萊考夫(Lakoff)和約翰遜(Johnson)結合數學概念“映射”對隱喻應用的創新研究。“映射”一詞將隱喻概念投放到認知語言學的層面,使得隱喻成為一種認知模式。美國學者福康涅(Fauconnier)和特納(Turner)提出了“概念合成理論(Conceptual Blending Theory)”,彌合了概念隱喻忽視潛在文化因素及自身變化因素的缺陷,突出其動態統一結構性心理整合的特點,豐富、發展了心理空間理論的研究內涵。隨著其著作《心理空間:自然語言意義建構面面觀》(Mental Spaces:Aspects of Meaning Construction in Natural Language)的出版,概念合成理論正式形成,書中詳細描述了概念合成理論網絡的四大分屬空間:輸入空間1、輸入空間2、類屬空間及合成空間(Fauconnier 1985)。這四個空間均屬于不同的心理空間,而認知主體需要將輸入空間1 和輸入空間2 連接起來,該過程稱為“跨空間映射”,兩個輸入空間共同存在的部分,或具有共同特征的類屬空間有選擇地進入合成空間,從而形成可定義新事物或者新概念的創層結構(the emergent structure)。整體上看,創層結構的生成是認知整合的過程,也是動態的過程。這也充分證明,概念合成理論對于解釋意義的構建和理解具有指導性意義。束定芳(2000)在《隱喻學研究》一書中寫道:“隱喻不僅是一種語言現象,更是一種認知現象,是人類將某一領域經驗用于說明或理解另一領域經驗的一種認知活動。”

隱喻研究角度的幾次改變反映了人們生理感知、經驗感知等認知能力的提升與拓展。人類感知物質世界后所產生的“印記”存在一定程度的一致性,這就為探究不同語言之間隱喻的相似性提供了可能。而生活環境不同,人類的思維不會始終如一地一致,人們對同一事物的認知和解讀因此存在一定的差異,由此,同一個事物在不同語言間存在不同解讀。下面,分析土木工程專業英語科技文本的用詞特點,將概念合成理論運用到具體翻譯實例中,詳細探討概念合成理論在該專業翻譯中發揮的作用。

二、土木工程專業英語中的人體隱喻與動植物隱喻

科技文本注重文字的精準使用,實現科學信息的高效傳遞。因此,隱喻在科技文本中的修辭作用會明顯降低,而高效、準確地解釋科學概念成為其首要原則(劉成盼、劉東亮2021)。

土木工程專業中的隱喻是專業人士之間的一種集體約定,因此詞義具有穩定性(王天宇、余高峰2019)。雖然專業用語晦澀難懂,但是絕大部分源自人們身邊的物質世界和積累的經驗,其中人體隱喻和動植物隱喻現象較為典型。

(一)人體隱喻

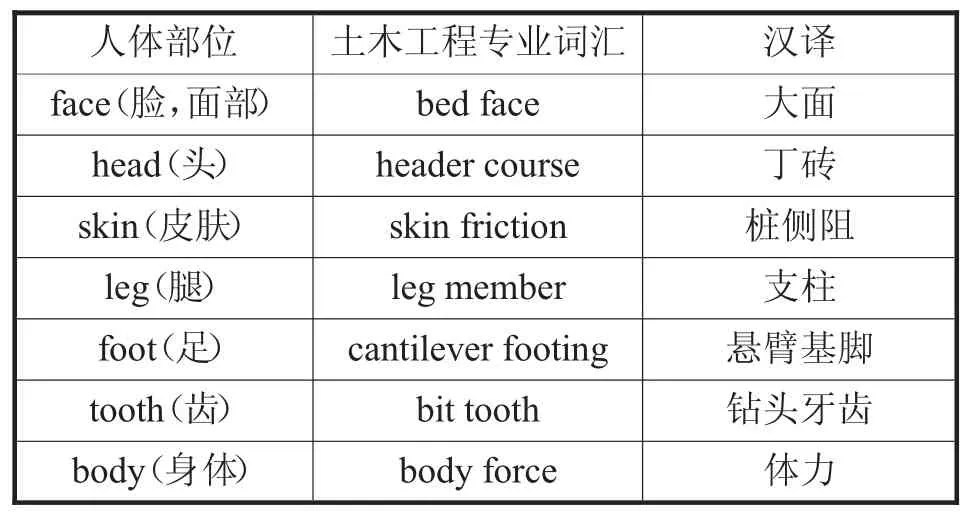

土木工程專業中含有大量的人體隱喻,這與人的認知習慣相符合。意象圖式以人的感知為基底,借助身體不同部位的知覺建立起與外界的聯系,由此在人腦中形成對外界事物的印象或經驗,最終跨越從未知到已知的飛躍。抽象的科學概念可以通過形象的人體隱喻具體化(王寧2012)。土木工程專業涉及材料、建筑、運輸等領域,建筑材料制作方面的專業術語會借助許多人體部位進行解釋,如下(見表1)所示:

表1:土木工程專業中的人體隱喻詞匯

表1 呈現了土木工程專業中一些以人體部位命名的專業詞匯。通過隱喻的方式,許多專業術語結合自身科技含義及作用,借助人體部位進行表達,既實現了抽象復雜科學概念的具體化表達,又實現了語言經濟性原則。

(二)動植物隱喻

自然界不僅包括人類本身,還包括與人類共存的動植物,人類早已將其當成解釋未知事物的依據。日常生活中可以見到許多以動植物或以其習性、外形、特征等命名的事物。整理發現,土木工程專業中含有很多的動植物相關隱喻詞匯,以下(見表2)是幾例較為典型的動植物隱喻詞。

表2:土木工程專業中的動植物隱喻詞匯

三、土木工程專業英語詞匯中人體隱喻與動植物隱喻的英漢對比分析

語言不僅僅為人們的日常溝通架起一座橋梁,更是文化的載體。詞語作為語言的一部分,自然也體現了文化的異同。下面,探究土木工程專業詞匯中隱喻現象的異同,挖掘隱藏在詞匯背后的認知與文化因素。

語言在客觀規律下產生,人類相同的物質條件、大腦,為思維一致性提供了可能。不同語言之間存在一定程度的相似性,這為探索隱喻的共性提供了可能。

漢語和英語從屬不同的語言體系,是不同民族生活環境下的產物,自然會受到不同因素如經濟、政治、自然環境等的影響造成語言之間的不同(王紫夢、淳柳2021)。思維方式和認知上的差異使得隱喻在使用和構建上產生不同。下面,基于概念合成理論分析人體隱喻與動植物隱喻形成過程,探索概念合成理論在土木工程專業術語命名中的體現與運用。

(一)相似的認知基礎

相似性是隱喻賴以生成的基礎(束定芳2000)。以漢語或英語為母語的國家存在相同或相似的生活體驗,因此也在土木工程專業知識的認知上產生了相似性。

土木工程專業詞匯中出現了人體部位的詞匯,如face(臉,面部)、head(頭,頭部)、foot(腳,腳部)等。face 在土木工程專業英語科技文本中十分常見,在描述“砌體”的專業知識中出現頻率非常高。根據概念合成理論,人體的面部為輸入空間1,位于人體肢體偏上,頭部的位置,形狀呈平面狀,是人體頭部的重要器官,堪稱門面,形狀相對其他部位較為平整。“面”字是土木工程專業的來源域,為合成空間提供了組織架構。土木工程專業為輸入空間2,包括建筑施工材料、施工器具等元素,是土木工程專業領域的目標域。“物體形狀平整”提供了映射空間的元素,兩元素共同映射到了合成空間,構成了組合結構,最終形成了包含人體部位“face(臉,面部)”專業詞匯,砌體中的“大面”“頂面”就此得來。而在英語中,通過查閱詞典可知face 一詞的解釋有很多,其中有“the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear”的解釋,后來也出現了“a surface forming part of the outside of an object”之意,對應的砌體結構對磚體的描述中便選取了該詞,如bed face(大面)、header face(頂面)、stretcher face(條面)等。可見中英兩國人對于土木工程專業施工材料“砌體”的認知存在相似性。

土木工程專業中也包含許多動植物隱喻,如施工器具中的“葉”字表達:single-leaf masonry(單葉砌體)、inner leaf(內葉)、external leaf(外葉)等。這類詞匯中,植物部位“葉”為輸入空間1,葉生于植物體枝干末端部位,形狀總體上呈薄面狀,是土木工程專業施工材料“砌體”的來源域;“砌體部位名稱”是目標域。“物體形狀總體呈薄面狀”為以上輸入空間提供映射。類屬空間指為輸入空間提供的映射元素。在mobile crane(移動式起重機)術語中,起重機的形狀與動物鶴的形狀十分相似,蠕蟲的某些特征與渦輪十分相似,這些相似特征反映了中、英兩種不同語言在動物和植物隱喻中存在很大的相似性。

(二)文化背景的差異

雖然語言之間存在共性,但是文化的不同也會造成認知與思維的差異。這些差異不僅體現在日常生活用語中,還體現在語言的使用中。

U 型骨架是土木工程專業中用于描述施工建筑材料的專業術語。U 型骨架又叫作U 型龍骨,是施工建筑時常用的吊頂材料,因為在整體建筑中起支撐作用,所以漢語便以“骨架”命名。從概念合成理論視角看,該詞的輸入空間1 為“人身體中的骨骼”,包括骨骼的支撐作用。在人們的認知中,“殼”含有“保護、支撐”的意思,這雖然與該器具的科學作用產生了映射,但也體現出了中英文隱喻之間的差異。此外,支柱的漢語、英語不同表達也體現出不同語言之間隱喻上的差異。在“支柱”的英語表達leg member 中,輸入空間1 為“人的身體部位,腿部”,腿位于人的身體下部,呈兩條長條狀,對人體起主要的承重與支撐作用;輸入空間2 為“土木工程建筑材料名稱”。“承重與支撐作用”為兩個空間提供了映射元素,形成了英語中leg member 的表述。而在漢語中選取了“柱”這一具有典型支撐象征的名稱,體現了漢語表達正式、保守、較為含蓄,而英語用詞形象、具體、更加直白。這也將中、英兩種文化的差異性非常直觀地體現了出來。

四、土木工程專業英語中人體隱喻與動植物隱喻詞的翻譯策略

了解了土木工程專業英語中隱喻現象的內涵,便進一步為翻譯土木工程專業英語中的隱喻現象作了準備。下面結合具體實例,進一步探討土木工程專業英語中隱喻詞的翻譯策略。

依附于行業產生,語言自然會受到行業實際操作與專業技術要求的影響,變得晦澀難懂。土木工程專業英語科技文本中含有大量的人體隱喻與動植物隱喻詞匯。這些詞匯的使用會大大增加土木工程專業英語科技文本的趣味性,實現更為生動、形象的信息傳遞。對所選文本翻譯進行分析,發現土木工程專業英語中以人體隱喻和動植物隱喻為代表的專業詞匯可采取“直譯”和“意譯”兩種方法。

(一)直譯法

經上述分析可知,中英隱喻中包含許多語義、文化完全對應的詞匯,這類詞匯的翻譯可以采取直譯的方法。此方法不僅能夠實現隱喻詞在土木工程專業漢英雙語的完美對應,還能在準確翻譯的基礎上,保留隱喻概念在土木工程行業命名中的生動性與形象性。

例1:

原文:External walls with just one wall built in bond are called single-leaf masonry.This structure to erect in terms of craftsmanship,has to perform all the functions of an outside wall.

譯文:僅連接一片墻體的外墻稱為單葉砌體。此種結構工藝上易于安裝,但卻具有外墻的全部功能。

例2:

原文:A cantilever footing is a component of a building’s foundation.

譯文:懸臂基腳是建筑物基礎的組成部分。

例1 中的leaf 和例2 中的foot 屬于土木工程術語命名中的隱喻用法,雖然處于不同語言中,但是語義完全對應,可以采取直譯法。

(二)意譯法

意譯本質上是將其他語言的概念進行轉化,用目標語受眾所熟知的概念或意象描述源語所要傳遞的信息。這從根本上反映了中英兩種語言之間的差異。對于這類隱喻詞匯,譯者可以采取意譯的翻譯方法,即丟掉源語文化對某一工程概念的束縛,采用目標語言中所接受的概念。

例3:

原文:The bricks have to be reinforced as to stabilize the structure and erection requires a crane or mobile crane.

譯文:運輸過程中需對砌體加固以使結構穩定,安裝時需要動用起重機或移動式起重機。

例4:

原文:Peripheral tie beams can be made in the form of reinforced concrete beams or U shell under the ceiling,or of appropriately reinforced ceiling strips.

譯文:外圍的連梁由鋼筋混凝土梁或樓板下的U 形骨架結構或者鋼筋混凝土板帶組成。

例3 與例4 中的兩個隱喻詞匯顯然無法實現漢語、英語之間的完全對應。工程技術文本需要譯者在熟悉專業知識的基礎上進行準確翻譯。在遇到隱喻詞匯時,譯者要使用所儲備的知識認真辨別,充分了解當前詞匯所在的特殊語境及其對應的科技含義,將原文所要傳達的信息準確無誤地傳遞出去。

結語

土木工程專業英語中含有較多人體隱喻和動植物隱喻現象。結合具體實例,分析土木工程專業中英、漢隱喻詞的共性和差異性,探究蘊含在語言背后的文化和心理機制,發現隱喻將復雜抽象的科學概念具體化表達,增強了該行業專業的趣味性。同時,針對隱喻的異同提出相應的翻譯策略,旨在為土木工程專業英語學習帶來趣味。