CLI 理念指導下的大學生思辨能力培養策略研究

——以大學英語綜合課為例

武佩虹

引言

《大學英語教學指南(2020 版)》(以下簡稱《指南》)指出,大學英語教學以實際使用為導向,主要目的是培養學生的英語語用能力,使其能夠在未來的學習、生活和工作中使用英語進行溝通、交流。除了對語言知識與技能、跨文化交際意識和能力、學習策略的要求外,《指南》還特別強調對思辨能力的培養。

我國正在加快建設創新型國家,這一目標的實現與高校培養什么樣的人才有密切關聯。高校人才創新能力的培養也離不開思辨能力的培養,因此要在高校課程中著力培養大學生的思辨能力。

一、大學英語教學存在的問題

傳統的大學英語教學側重語言知識的傳授和語言技能的訓練,缺乏對學生思辨能力的培養,難以培養出知識、能力、素質兼備的創新型人才。高校英語教師雖然具備扎實的英語知識和技能,但是缺乏其他學科知識儲備,也缺乏學習跨學科知識的積極性,從而導致自身思辨能力不足。通過觀察發現,大學生存在的共性問題是在課堂上不愿積極思考和回答問題,當遇到開放性問題時,腦子一片空白,或者有想法也因缺乏自信而不敢表達。

二、國內外有關思辨能力的研究

思辨能力一直以來都是國內外的研究熱點。國外關于思辨能力的研究成果有很多,如美國學者安德森(Anderson)在布魯姆(Bloom)教育目標分類學研究的基礎上,將認知領域的教育目標修訂為六個層次,由低到高依次為記憶、理解、應用、分析、評價與創造(Anderson&Krathwohl 2001)。參照該認知領域教育目標分層可以發現,目前我國大學英語教學大多注重記憶、理解等較低層次認知能力的培養,忽視了更高層次的應用、分析、評價與創造等認知能力的培養。美國的Delphi 報告指出:思辨能力包括認知維度(闡述、分析、評價、推理、解釋和自我調節)和情感維度(好奇、自信、開朗、靈活、公正、誠實、謹慎、好學、善解人意等)(Facione 1990)。具有思辨能力的人才須兼具以上特質。

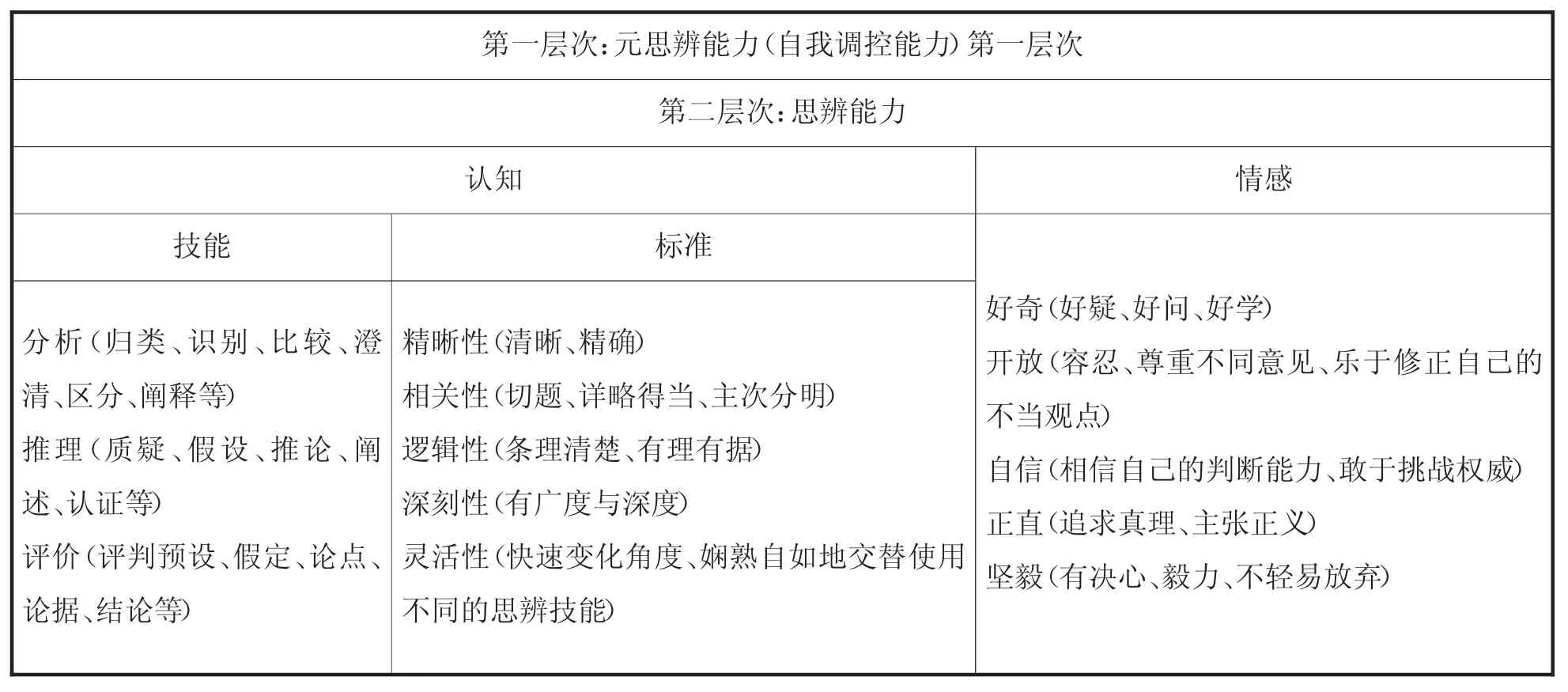

關于思辨能力,國內學者也有一些經典的研究成果,如文秋芳(2008)的思辨能力層級理論模型(見下頁表),她將思辨能力細分為元思辨能力和思辨能力兩個層次。

第一層次:元思辨能力(自我調控能力)第一層次第二層次:思辨能力認知情感技能標準好奇(好疑、好問、好學)開放(容忍、尊重不同意見、樂于修正自己的不當觀點)自信(相信自己的判斷能力、敢于挑戰權威)正直(追求真理、主張正義)堅毅(有決心、毅力、不輕易放棄)分析(歸類、識別、比較、澄清、區分、闡釋等)推理(質疑、假設、推論、闡述、認證等)評價(評判預設、假定、論點、論據、結論等)精晰性(清晰、精確)相關性(切題、詳略得當、主次分明)邏輯性(條理清楚、有理有據)深刻性(有廣度與深度)靈活性(快速變化角度、嫻熟自如地交替使用不同的思辨技能)

由文秋芳的思辨能力層級理論模型可知,具有較強思辨能力的人具有分析、推理、評價等認知能力和好奇、開放、自信、正直、堅毅等情感特質。大學英語教師要通過探索有效的教學策略,培養具備以上認知能力和情感特質的人才。

三、CLI 理念概述

內容語言融合(Content and Language Integration,以下簡稱CLI)理念強調在大量、真實、有意義的內容學習中獲得語言技能,它是為了更好地解決我國英語專業學生知識面偏窄、思辨能力偏弱、綜合素質偏低(常俊躍、趙永青2020)等問題提出的外語教學理念。教學改革倡導依托有意義的學科知識內容組織教學,促進學生語言能力的發展及專業知識、能力、素質的發展,其中的能力就涉及思辨能力。CLI 理念與思辨能力的培養具有密不可分的內在聯系,對公共外語的教學改革具有重要的啟示意義(常俊躍、趙永青2020)。

四、大學英語教學中思辨能力培養路徑

下面,以大學英語綜合課為例,從教學內容和教學目標、教師素養、課堂教學、教學評價四個方面探討如何基于CLI 理念培養大學生的思辨能力。

(一)教學內容和教學目標

為解決綜合化、復雜化的社會問題,亟須推動跨學科之間的知識整合。在傳統的大學英語綜合課教學中,教師在選擇課程內容時往往側重學生對詞匯、句型、語法等語言知識的識記及對聽力、口語、閱讀、寫作等技能的訓練,未重視教學內容與學科知識的有效融合,使語言知識學習與學科內容學習相互脫離。在此模式下,難以實現對學生批判性思維、創新性思維的培養,難以滿足時代發展的需要。

在CLI 理念下,教學目標不局限于語言知識,而是包含了知識、能力和素質等方面的目標。思辨能力是能力目標中的一項重要目標(常俊躍、趙永青2020)。在大學英語綜合課教學中,教師在制訂教學目標時應融入思辨能力目標,從而優化整體教學目標。

(二)教師素養

新時代的教師發展觀要求大學英語教師不局限于當傳授語言知識、訓練語言技能的教書匠,而是致力成為掌握學科知識與能力、有思想、有專業素養的育人專家(常俊躍、趙永青2020)。作為高校英語教學的主要組織者和引導者,教師是影響學生思辨能力發展的重要因素之一。要想培養出思辨能力較強的學生,教師必須想辦法提高自身的思辨能力,積極構建大學英語思辨課堂。高校英語教師可以從以下幾方面做起:

1.改善課堂教學

在傳統的英語教學中,英語語言知識被視為可以傳授、“灌輸”的客體,教師通常采用“滿堂灌”的方式把靜態的語言知識傳授給學生。教師要改變學生被動接收知識的局面,為他們營造良好的課堂氛圍,讓其充分獲得課堂話語權;要與學生平等對話,讓他們成為課堂的參與者、問題的解決者,鼓勵其質疑、探索解決問題的辦法(王坤邦2016)。教師要善于根據學習的不同階段,提出不同的問題,鼓勵學生尋找多種解決問題的方法,拓寬他們的思路。

2.拓展知識面

教師除了要不斷地更新自己的英語語言知識外,還要廣泛涉獵其他領域的知識,做到博學多才,從而在打造思辨課堂的過程中游刃有余;除了要廣泛閱讀書、報、刊外,還應積極、主動地參與研修班、學術會議等,以提升自己的思辨技能。

3.教研結合

教師應重視課前的集體備課及同行之間的交流。在教研活動中,教師可以針對單元主題,分享自己的思辨能力培養方案,并互相評價;也可以輪流展示自己的教學課例,由其他教師評價或給出建議。同行之間互相取長補短,有助于教師打造思辨課堂。教師要及時且善于反思,做到學以致用、知行合一。在每堂課后,教師要反思自己的課堂教學是否促進了學生思辨能力的發展,還有哪些地方需要改進,以及如何改進。

(三)課堂教學

CLI 理念下的教學材料具有多樣性,包括教材、課件、音頻資源、視頻資源、學生作品等。教學材料應有助于學生構建系統的學科知識結構(常俊躍、趙永青2020)。為了提高學生的思辨能力,教師要在課堂教學中彌補現有教材思辨元素缺乏的現狀,尋找能夠訓練思維的學習素材,側重培養學生的應用、分析、評價、創造能力,使其把英語當作學習、探索知識的工具。

對于在課堂教學中融入思辨環節,很多教師反映存在課堂時間不足的問題。隨著互聯網技術越來越先進,線上線下結合的教學方式已經成為一個重要趨勢,可以很好地解決課堂時間不足的問題。運用線上線下結合的教學模式,能夠使學生在習得語言知識的同時,真正學會使用英語的思維方式進行思考。

就大學英語綜合課而言,具體操作過程如下:

1.課前

在課前,教師可以根據單元主題與教學內容,搜集一些相關主題的學習資料,包括文章、視頻等,讓學生圍繞相關資料完成特定的任務或者回答一兩個開放性問題。

例如,在講授《新時代大學進階英語綜合教程2》Unit 5 Culture and Misunderstanding 前,教師讓學生觀看電影《喜福會》,寫一篇短文,總結這部電影中反映文化沖突的情節。學生在寫短文的過程中思辨能力和跨文化意識能得到提升。在講授《新時代大學進階英語綜合教程3》Unit 1 Teaching and Learning 前,教師讓學生自行在網絡上觀看美國教育家麗塔·皮爾遜(Rita Pierson)的TED 演講Every kid needs a champion,觀看后思考這個視頻告訴人們什么道理。在講授《新時代大學進階英語綜合教程3》Unit 5 Leadership and Development前,教師讓學生在網絡上觀看相關視頻,回答以下兩個問題:“什么是領導力?領導者應具備哪些素質?”

教師在課前將相關任務發布到學習通平臺,要求學生在課前完成,并告知他們任務參與度會納入期末考核,促使他們積極、主動地完成。學生在課前完成教師布置的任務的過程中促進了分析、評價、推理等技能的發展。

2.課中

在課堂教學中,教師首先要檢查學生課前任務的完成情況,讓他們將課前學習中的發現與思考在課堂上與同學分享,然后由教師或同學作出評價。在課堂上,教師除了要對重點和難點答疑解惑外,還要精心組織教學活動,提高學生的語言能力和思辨能力。教師可以根據單元主題開展小組討論、個人或小組演示、角色扮演、演講、辯論、讀書報告、個人或小組調研等活動。

例如,在講授《新時代大學進階英語綜合教程2》Unit 1 Generation Z and Education 時,教師讓學生結合本單元所學,作自我介紹或者介紹一位同班同學,談談典型的Z 一代學生是什么樣的。在講授《新時代大學進階英語綜合教程2》Unit 2 Money and Respect 時,教師讓學生圍繞“談談你的省錢計劃”作個人陳述。在講授《新時代大學進階英語綜合教程3》Unit 1 Teaching and Learning 時,教師組織學生就“上課要不要帶手機”進行分組辯論。學生在參與這些課堂活動的過程中需要積極思考和表達,不僅深刻理解了學科內容,還提高了語言能力與思辨能力(李玉升2022),實現了認知技能和情感特質的雙重提升。

3.課后

在CLI 理念下,教師扮演評估者、建議者、資源提供者、幫助者等角色(常俊躍、趙永青2020)。在單元教學結束后,教師要給學生提供一些有挑戰性的課外拓展學習資料。

例如,在講授《新時代大學進階英語綜合教程3》Unit 1 Teaching and Learning 后,教師給學生提供文章The Pros and Cons of Homeschooling,作為課外拓展學習資料。這篇文章分別從孩子、父親及母親三個角度論證在家里接受教育的優劣。教師讓學生在讀完后寫一篇總結。在講授《新時代大學進階英語綜合教程3》Unit 5 Leadership and Development 后,教師給學生提供了文章Confucius’Three Keys To Successful Leadership,作為課外拓展學習內容。這篇文章闡釋了孔子思想對商業領域的三點重要啟發(Be virtuous,rule wisely and fairly,think and then act decisively),并結合美國商業案例和人物,詳細論述了商業精英該學習的孔子思想。教師讓學生在課后閱讀這篇文章,在課堂上口述感想。

總之,課后的教學資料補充不僅能幫助學生積累知識,還能進一步鍛煉他們分析、推理、評價的能力,使其思辨能力逐漸提高,并形成自信、好奇等情感特質。

(四)教學評價

從培養學生思辨能力的角度看,目前大學英語評價體制以終結性評價為主,即使有形成性評價,也主要測試學生的知識點掌握情況,對思辨能力方面的考查不足,甚至為零。要想提高學生的思辨能力,大學英語綜合課必須對評價機制作出改革,加入對思辨能力的評價(李玉升2022)。教師要將思辨能力評價貫穿課程始終,以形成性評價為主、終結性評價為輔;將語言技能和認知技能都納入測評范圍。教師可以將課堂上組織的小組討論、個人或小組演示、角色扮演、演講、辯論、讀書報告、個人或小組調研等活動納入形成性評價,增加其在形成性評價中的權重。

就終結性評價而言,教師要在考試題目中設置一些能夠測試學生邏輯推理、演繹、歸納、分析與評價能力的題目,減少客觀題的數量,增加能夠體現思辨傾向的主觀題。

結語

基于CLI 理念的課程內容和教學目標是思辨能力培養的重要載體;教師自身思辨素養的提升為培養學生的思辨能力提供保障;線上線下結合的教學模式能使學生的思維得到全方位的訓練;以形成性評價為主、終結性評價為輔的多元評價方式能促進學生思辨能力的有效提升。