西藏藏漢族居民交往交流交融實證研究

——基于社會距離與姻親關系相結合框架的考察

郝世亮 索朗曲珍

構建包容多元、交融一體的民族關系是統一的多民族現代化國家建設的基本目標,也是實現社會良性運行和協調發展的基本前提。(1)參見費孝通主編:《中華民族多元一體格局》,北京:中央民族學院出版社,1989年,第44—49頁;鄭杭生主編:《民族社會學概論》,北京:中國人民大學出版社,2011年,第6—8頁。構建和深化新型社會主義民族關系對實現西藏經濟社會高質量發展和長治久安具有重要意義。民主改革以來,西藏全面貫徹黨的民族政策,深化民族團結進步教育,為各族人民交往交流交融創造了良好的制度環境和社會環境。隨著改革開放不斷深入,西藏經濟社會結構發生了深刻變化,西藏人民與全國人民的經濟和文化聯系更加緊密,(2)中華人民共和國國務院新聞辦公室:《偉大的跨越:西藏民主改革60年》,北京:人民出版社,2019年,第62—64頁。各民族人民之間的交往交流日益密切,族際日常交往網絡互嵌不斷深化,形塑了新時代民族關系圖景,為進一步貫徹落實習近平總書記“治邊穩藏”戰略思想和“加強民族團結,建設美麗西藏”“建設美麗幸福西藏,共圓偉大復興夢想”重要指示精神奠定了基礎。創新社會治理,加強民族團結,必須準確理解和把握西藏當前民族交往交流交融的狀況、性質和規律,這對學術界要做更多、更細致、更科學的基礎性工作發出了時代吁請。歷史和現實昭示,積極群體關系發展既取決于社會結構層面的社會制度、社會政策對各群體權利、利益的包容協調,也取決于行動主體層面不同個體或群體涵養和發展積極的交往意愿與交往實踐。(3)楊菊華:《論社會融合》,《江蘇行政學院學報》2016年第6期,第64—72頁;郝世亮、牟海云:《系在邊疆的家國:人類學視野下的族際交往》,《西藏研究》2021年第2期,第116—122頁。本研究以西藏社會實地調查數據和有關部門統計信息為依據,使用族際社會距離心理測量與族際姻親關系調查相結合的研究框架,以期回答以下問題:西藏藏漢族居民的社會距離如何?兩類群體在日常接觸交往中是否涵養和發展了積極的交往意愿?兩類群體間以族際姻親關系為標志的親密關系網絡發展狀況如何?

一、文獻回顧與理論框架設置

學界關于族際社會關系的實證研究傳統有兩條重要脈絡。一是以社會心理學視角和方法考察族際“社會距離”(Social distance)的研究進路,研究者一般通過測量不同民族身份的個體及群體彼此間的心理接納程度來評估社群互動。二是以社會學視角和方法考察族際“社會網絡相互進入”(Inter-ethnic Social network)的研究進路,研究者一般通過考察族際友誼、族際姻親關系的發展和演化來評估民族互動的狀況。研究者普遍認為,族際偏見的減少、積極族際關系認知與交往態度的形成,以及族際交往和社會網絡的互相進入被視為積極族際關系發展的重要表征。(4)Milton M.Gordon,Assimilation in American Life,New York:Oxford University Press,1964,pp.6-17;馬戎:《民族社會學——社會學的族群關系研究》,北京:北京大學出版社,2004年,第436—437頁。

(一)“社會距離”分析進路

“社會距離”被視為一種普遍接受的衡量社會群體(包括種族、族群、不同階層、亞文化群體與主流群體之間)心理距離的一般標準。“社會距離”分析框架和“社會距離量表”自建立至今一直為學術界所推崇,尤其對族際關系(包括種族、民族和族群關系)研究領域產生了持久的影響力。“社會距離量表”被喻為思想史上最著名的歷史社會心理學工具之一,(5)Colin Wark and John F.Galliher,“Emory Bogardus and the Origins of the Social Distance Scale”,The American Sociologist,No.4,2007,pp.383-395.該量表也在社會學、政治學、心理學和教育學等學科中得到了廣泛應用。(6)James A.Davis,General Social Surveys,1972-1994:Cumulative Codebook,Chicago:University of Chicago,National Opinion Research Cente,2003,pp.35-37.社會距離量表穩健的信度和效度在全球多個國家得到了驗證,(7)Colin Wark and John F.Galliher,“Emory Bogardus and the Origins of the Social Distance Scale”,pp.383-395.亦為我國學者廣泛借鑒,學者們運用社會距離分析框架和社會距離量表對中國社會群體關系進行了實證考察,成果多聚焦于農民工的社會適應問題以及該群體與城市居民的社會融合問題。(8)參見盧國顯:《差異性態度與交往期望:農民工與市民社會距離的變化趨勢——以北京市為例》,《浙江學刊》2017年第6期,第50—54頁;郭星華、儲卉娟:《從鄉村到都市:融入與隔離——關于民工與城市居民社會距離的實證研究》,《江海學刊》2004年第3期,第91—98頁;許傳新、許若蘭:《新生代農民工與城市居民社會距離實證研究》,《人口與經濟》2007年第5期,第39—44頁;王桂新、武俊奎:《城市農民工與本地居民社會距離影響因素分析——以上海為例》,《社會學研究》2011年第2期,第28—47頁;胡榮、王曉:《社會資本與城市居民對外來農民工的社會距離》,《社會科學研究》2012年第3期,第101—106頁。

在民族關系研究領域,有學者采用了社會距離量表,(9)王友華、周永康:《社會資本與藏族居民的社會距離》,《西南民族大學學報》2013年第9期,第47—51頁。但概覽相關文獻發現,冠以“社會距離”名義的一些研究在社會距離理論框架搭建和社會距離量表使用規范上存在一些缺陷。正如有學者評論指出,這些研究“缺乏嚴肅統一的測量標準的種種做法,使得對于社會距離的研究進一步流于易變,破壞了作為一個科學概念應有的嚴謹性和科學性”。(10)史斌:《社會距離:理論爭辯與經驗研究》,《城市問題》2009年第9期,第57頁。對社會距離量表的準確理解是保證研究程序規范的基本前提。因此,推進族際關系的實證研究須在重新審視前人研究基礎上,科學、審慎地使用社會距離分析框架及相關量表。

(二)“社會網絡相互進入”分析進路

回顧現代多民族國家族際關系整合的歷史經驗,我們發現,相比于帶有權力約制色彩的公共領域族際交往而言,私人領域族際交往更能直觀透射族際關系發展的社會基礎。諸多經典實證研究把考察不同民族群體在私人領域社會網絡的相互進入,作為把握族際關系發展及演化的一個重要切入點,并將跨民族友誼關系、族際姻親關系等作為關鍵測量指標。其中,族際通婚被視為民族、族群關系和族際社會距離的晴雨表。(11)Parrillo V N and Donoghue C,“The National Social Distance Study:Ten Years Later”,Sociological Forum,Vol.28,No.3,S2013,pp.597-614.研究者傾向于認為跨族婚姻關系的建立意味著不同族群社會交往和親密關系的障礙被打破,族際通婚對多族群社會整合的潛在影響非常大。(12)郭志剛、李睿:《從人口普查數據看族際通婚夫婦的婚齡、生育數及其子女的民族選擇》,《社會學研究》2008年第5期,第98—116頁。如經典融合理論(Classical Assimilation Theory)認為,不同群體接觸交往是“一個相互滲透和融合的過程,在這一過程中最好的例子就是族際婚姻,大規模異族通婚通常被視為社會融合過程的最后一步”。(13)Zhen chao Qian and Daniel T.Lichter,“Social Boundaries and Marital Assimilation:Interpreting Trends in Racial and Ethnic Intermarriage”,American Sociological Review,Vol.72,2007,pp.68-94.

然而,我國國情與西方移民國家國情有較大差異,以流行于20世紀中葉的經典種族融合理論框架來分析評估中國民族關系顯然不對。(14)參見魏國紅:《論“族際通婚作為民族關系衡量指標”范式的適用性》,《北方民族大學學報》2017年第2期,第50—54頁。該文討論了戈登研究美國移民同化過程時采用的七個衡量指標在中國的適切性問題。對照我國現實,新融合理論(New Assimilation Theory)關于族際邊界維系與族際社會網絡的相互進入同時發生的理論洞見,對于我們實證考察當代中國的族際關系有借鑒價值。新融合理論認為族際通婚可能與族際邊界維系同時發生,隨著族際接觸機會的增多,族際通婚的比例可能增加,但不能粗疏地通過族際通婚來預測種族或族群的同化,族際通婚只能是族際關系邊界穿越、模糊和轉移的標志。(15)Richard.Alba and Victor Nee,Remaking the American Mainstream:Assimilation and Contemporary Immigration,Cambridge,MA:Harvard University Press,2003,pp.143-149.從一定意義上講,族際邊界效應與族際交融效應是當代中國邊疆地區各民族群體族際關系發展演化的一體兩面。一方面,研究者普遍認為當代中國邊疆地區不同民族群體之間“通過一整套文化特質來維持族群邊界”的現象是既存現實。(16)弗雷德里克·巴特主編:《族群與邊界:文化差異下的社會組織》,李麗琴譯,北京:商務印書館,2014年,第34頁。另一方面,隨著我國現代化事業“一盤棋”進程的推進,各民族交流接觸日益頻繁,為族群邊界的穿越、模糊以及為各族人民建立包括族際姻親關系在內的親密關系網絡提供了資源與機會。

隨著新時代黨的治藏方略的貫徹落實和西藏開放發展進程的加快,西藏自治區與全國其他省區一樣,區域人口的民族構成也在發生變化。在此背景下,圍繞西藏民族交往主題的不同學科的學術研究也緊跟時代的腳步。1988年到1991年期間,北京大學與中國藏學研究中心合作的“西藏社會發展”課題研究團隊在西藏進行了較大規模的實地調查,開啟了當代西藏民族關系實證研究的先河。此后,馬戎、旦增倫珠、蘇發祥等學者先后圍繞西藏各民族交往心理及交往實踐等主題在西藏進行了多次調查研究。(17)參見馬戎:《西藏的人口與社會》,北京:同心出版社,1996年,第229—335頁;馬戎:《拉薩市區藏漢民族之間社會交往的條件》,《社會學研究》1990年第3期,第57—65頁;馬戎:《西藏城鄉居民的擇偶與婚姻》,《西北民族研究》1995年第2期,第23—45頁;馬戎、旦增倫珠:《拉薩市流動人口調查報告》,《西北民族研究》2006年第4期,第124—171頁;蘇發祥:《西藏民族關系研究》,北京:中央民族大學出版社,2006年,第63—66頁;蘇發祥、喬小河:《交友、禮物與交換——西藏地區藏漢民眾交往情況調查分析》,《中國藏學》2017年第1期,第5—13頁。菅志翔依據人口普查數據討論了藏漢通婚問題,(18)菅志翔:《中國族際通婚的發展趨勢初探——對人口普查數據的分析與討論》,《社會學研究》2016年第1期,第123—145頁。但沒有專門討論西藏自治區的族際通婚問題。

已有研究對于把握當代西藏民族交往、民族通婚問題做了極有價值的工作,但仍有繼續推進的必要。其一,近十年來西藏自治區各民族交往交流交融中出現的新的變化理應成為學術研究的關切點,但鮮見基于大型調查基礎上的實證研究成果。其二,已有研究在討論西藏民族交往心理、通婚態度時對各民族群體內多維社會分類屬性的“組間差異”關注不夠,對不同性別、年齡段、階層、教育背景等群體差異性的關注理應進入考察視野。其三,“社會距離”分析框架及測量量表需運用于西藏民族關系實證研究。

基于對國內外社會心理學和社會學研究視域下族際關系實證研究的研究進路與相關經驗的回顧,本研究認為,基于“社會距離”與“社會網絡相互進入”的理論框架來考察西藏自治區各民族交往交流交融的現實狀況和發展趨勢是合適的。

二、研究設計與調查數據

本研究旨在通過社會學的實證研究來透視西藏藏漢族居民交往交流交融的現狀和發展趨勢,通過相關研究文獻回顧與先期定性訪談資料分析形成了理論框架,并以此為指導搜集了一手調研數據。

(一)研究設計

1.框架與任務。本研究在社會心理學的群體“社會距離”分析與族群關系社會學的“社會網絡相互進入”分析相結合的研究框架下,設計開展了主題為“西藏各民族交往交流交融”的實地調查,主要做了以下幾項工作:第一,使用“社會距離”量表測量描述被訪對象的族際交往心理。第二,通過考察族際“社會網絡相互進入”來評估西藏居民族際交往交流交融狀況。第三,依據西藏全區單一年度新增婚姻登記信息,分析了族際通婚的現實狀況和特點,以此作為分析族際“社會網絡相互進入”的補充論據。

2.社會距離測量的說明。本研究嚴格遵循了博格達斯(19)博格達斯本人采用的經典量表包括測量族際交往態度的七個層次:會接納同對方群體成員建立姻親關系、建立親密友誼、成為鄰居、成為同事、只是宣稱彼此認識、只作為游客到我的國家、遠離我的國家。“社會距離”測量的理念、原則和方法。結合西藏實際共設計了測度社會距離的四項稱述,詢問被訪者對于其他民族成員的接受程度。問題為:“您對以下幾個說法(我不介意與藏族/漢族成為鄰居;成為同事;成為親密朋友;成為親戚)的觀點是:完全同意、比較同意、同意、不同意、完全不同意、不好說”。在分析被訪者對其他民族成員的接受程度時,只考慮與其關系最近的人,訪談結果如下(見表1)。

(二)調查數據

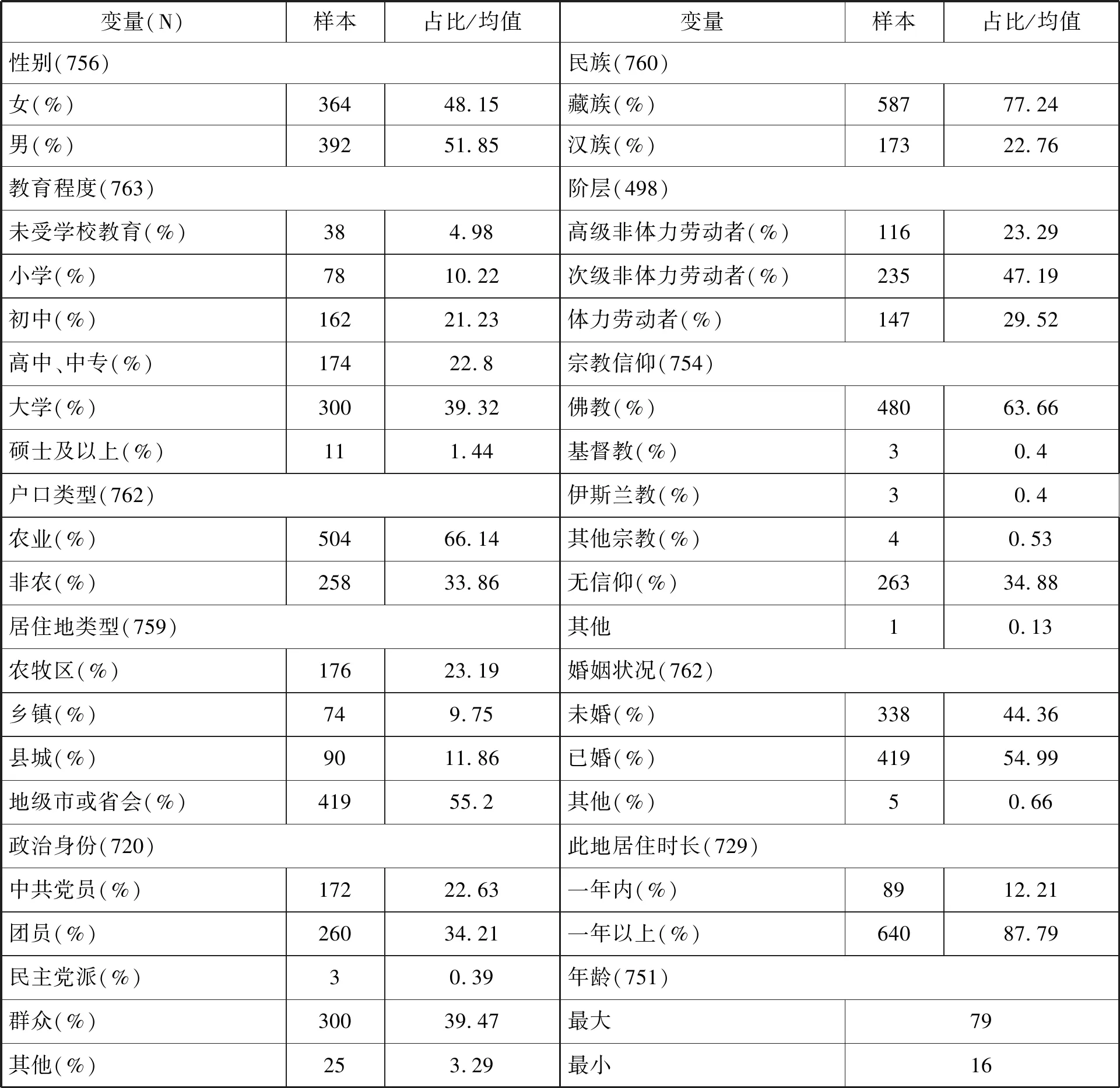

研究數據來源包括兩個部分,一是課題組在西藏的問卷調查數據,二是西藏自治區2017年至2018年度新增婚姻登記數據。問卷調查采用了隨機抽樣調查與非隨機抽樣調查兩種方式,調查樣本主要分布在拉薩市、日喀則市和那曲市的主城區及近郊地帶。調查共發放問卷800份,回收786份,有效問卷781份,有效率為99.36%。樣本中,設置了性別、民族、受教育程度、階層、宗教信仰等具體內容(見表2)。

表2:被訪對象基本情況

三、研究結果與實證分析

在全國經濟、社會現代化建設“一盤棋”進程中,西藏各民族接觸交往的動力結構,逐漸從國家推動的單維力量模式向國家、市場、社會等多維合力作用模式轉變,族際交往的廣度和深度發生深刻變化。對西藏藏漢族居民的社會距離與族際姻親關系網絡分析發現,西藏藏漢族居民的社會距離值指數較低,姻親關系呈積極發展態勢。與全國其他地區一樣,西藏各族群眾日益密切的接觸交往為族際交往逐步從公共領域進入包括姻親關系在內的私人領域提供了條件。(20)郝亞明:《西方族際接觸理論研究及其啟示》,《民族研究》2015年第3期,第13—24頁。

(一)相友而親睦:西藏藏漢族居民的社會距離值指數較低

1.社會距離的整體情況。如表3顯示,本次調查中被訪對象報告的社會距離均值為1.415。對照社會距離量表中的問題陳述和相應陳述的賦值,數據直觀反映了所有被訪者對藏、漢族彼此成為親密朋友和結成姻親關系持積極態度。

表3:“社會距離”均值及藏、漢被訪者的社會距離差異檢驗

因國內沒有相應對話文獻,所以本研究基于對社會距離量表規范用法準確把握的信心,嘗試同美國有關族際“社會距離”的實證研究進行對話。例如,博格達斯于1926年至1966年在以美國大學生為訪問對象的族際社會距離問卷測量中發現,該國不同種族或族群的族際社會距離值呈逐年下降趨勢,從1926年的2.14下降到1966年的1.92。歐文在1977年的研究中報告了美國族際社會距離值為1.93。潘瑞諾與多諾霍在2001年的研究中報告了美國族際社會距離值為1.45。研究者發現,在長達60多年時間跨度中美國族際社會距離值呈穩步下降趨勢。但是,潘瑞諾和多諾霍研究發現在“9·11”事件發生10年后的2011年,該國族際社會距離值出現了首次逆轉,社會距離值為1.68。(21)Vincent N.Parrillo and Christopher Donoghue,“The National Social Distance Study:Ten Years Later”,Sociological Forum,No.3,2013,p.603.

本研究發現西藏地區藏、漢族被訪者的族際社會距離均值為1.41,比美國學者報告的美國族際社會距離的歷史最低值1.45還略低。盡管這種對比存在這樣那樣的問題,但這一證據直觀反映了中國西藏地區族際社會距離處于較低水平,充分透射了西藏地區民族和諧關系發展的良好狀況。同時,研究也發現西藏地區藏族與漢族的社會距離均值有差異,前者低于后者(見表3)。這也從側面反映了西藏藏族群眾對在藏漢族群眾秉持了包容、開放和接納的積極態度,這也是西藏地區社會不存在明顯族際偏見的重要表征。關于漢族被訪者報告的較高社會距離值,本研究將在下文繼續討論。

2.基于群體對比的社會距離描述統計。社會距離均值得分只能粗略顯示族際交往心理的整體狀況,社會距離的描述統計則能提供更豐富的信息。如表4顯示,在標志社會距離最近的“結成親戚關系”態度中,76.11%的藏族被訪者,59.30%的漢族被訪者表達了積極態度。經過卡方檢驗發現,這兩類群體存在明顯差異(Pearson chi2(5)=19.0643,Pr=0.002),藏族受訪者的態度更為積極。對于彼此是否能“發展族際友誼”,受訪者贊同比例均超過90%,兩類群體無明顯差異。對彼此能否“成為鄰居和同事”,受訪者表達積極意愿的比例均超過90%,其中藏族受訪者對此問題的態度更為積極。明確表達“不接觸”態度的受訪者在總樣本中占比都非常小。

3.社會距離的影響因素分析。上文分析反映了藏、漢族群體報告的社會距離值處于較低水平,也反映了兩大群體關系的良性狀態。族際接觸理論認為,在兩個族群之間不存在結構性沖突或不存在彼此視對方為潛在威脅的社會氛圍下,族際接觸與族際偏見呈負相關。族際友誼相關研究發現,族際友誼有擴散效應,一般而言,有其他族群朋友的人對對方所屬族群的偏見較少,社會距離值也較低。那么,同一民族但不同社會屬性類別的社會距離組間差異是否存在呢?族際接觸機會的多寡、族際友誼經驗是否影響社會距離呢?

西藏人口整體受教育水平較低,教育水平與職業結構直接相關,教育和社會階層變量背后其實隱含著兩個群體的接觸機會。本次調查也發現,高中及以上教育層次的城市與城郊地帶人口多在政府機關單位、企事業單位工作,工作地點多在族際互動密切的區域,族際接觸機會較多。本研究詢問了被訪者的教育經歷和職業,為分析需要,研究參照李路路等人關于社會階層劃分方法,(22)參見李路路、朱斌:《當代中國的代際流動模式及其變遷》,《中國社會科學》2015年第5期,第40—58頁。該研究采用了職業的三階層劃分法,分別為“高級非體力勞動者”、“低級非體力勞動者”、“體力勞動者”。為分析需要,本研究將“高級非體力勞動者”與“低級非體力勞動者”合并為“非體力勞動者”。根據職業類型生成了“二分類”階層變量。調查也詢問了被訪者是否結交了其他民族朋友,遂生成“族際友誼經驗”變量,將受訪者報告“有其他民族朋友”定義為“獲得族際友誼”,將“沒有其他民族朋友”定義為“未獲得族際友誼”。最后,本研究結合已有社會距離研究的慣常做法,分別考察性別、教育、階層、族際友誼經驗與社會距離的關系(見表5)。

表5:社會距離影響因素差異檢驗

研究呈現如下特征:第一,不同性別被訪者的社會距離不存在顯著差異。第二,教育層次對社會距離有影響,高中及以上教育水平的人群的社會距離感知顯著低于教育水平為初中及以下的人群。第三,社會距離中的階層效應明顯,非體力勞動者的社會距離感知水平顯著低于體力勞動者階層。第四,族際友誼經歷亦顯著影響社會距離感知,結交其他民族朋友的群體社會距離得分顯著低于沒有結交其他民族朋友的群體。這也在一定程度上驗證了族際接觸理論的基本假設——即“距離生區隔,接觸生喜愛”。藏族和漢族民眾接觸交往的積極社會效應在當代西藏社會中凸顯了出來。

4.漢族被訪者族際通婚態度的分析。“坐在一起不如玩在一起,玩在一起不如吃在一起,吃在一起不如住在一起”,在訪談中受訪群眾用這樣的話來描述民族互動關系的親疏遠近。族際通婚的發生既與雙方接觸機會有關,也體現當事人雙方的主觀意愿以及雙方家庭、親屬及社區網絡的支持。上文社會距離的描述分析發現,藏族被訪者有76.11%的人對結成族際姻親關系表達了積極態度,但只有59.30%的漢族被訪者表達了積極態度。關于兩類群體對于族際通婚態度的差異,其他學者也報告了類似結論。(23)張軍:《近五年來西藏藏漢民族關系調查報告》,《中國藏學》2015年3期,第204—214頁。

以往研究已經表明,接觸層次的深淺與族際偏見相關。此次調查中的大多數漢族被訪者除了有少部分長居西藏外,大多在西藏從事小生產、小商品貿易或打工,多為流動人口,職業類型決定了其與藏族民眾交往多屬于淺層次交往。因此有理由假設,與藏族群眾有深層次交往經驗的漢族對于族際通婚的態度,要比那些缺乏深層次交往機會的漢族群體更為積極。基于此,必須進一步對漢族群體的組間差異進行進一步考察。依照前文所述教育水平、階層隱藏著族際接觸機會多寡的信息這一判斷,同時考量族際友誼的社會擴展效應,本研究根據被訪對象社會距離中關于族際姻親關系的態度生成了二分變量,分別考察了教育水平、社會階層與族際友誼經驗對漢族被訪者的族際通婚態度的影響(見表6)。

表6:漢族被訪者族際通婚態度影響因素的差異檢驗

數據分析發現,與族際接觸機會多寡相關的教育水平、階層類別與族際友誼獲得與否均對漢族被訪者的族際通婚態度有顯著影響,被訪者的組間差異明顯。高中以上教育水平、非體力勞動者和獲得族際友誼的漢族被訪者關于族際通婚的態度整體是積極的。由此可見,長居西藏、與藏族群眾有較深接觸的漢族群眾的族際偏見處于較低水平,這同樣是印證“族際接觸假設”的證據。概而言之,與其說民族類別效應影響族際通婚態度,不如說是“族際接觸層次效應”在族際通婚態度變化中產生作用。

(二)生長的紐帶:藏漢族居民族際姻親關系積極發展

我們必須承認,將問卷調查測量的態度與民眾真實態度畫等號可能是有風險的。正如著名學者維克指出:“受訪者表達的態度與現實生活中的態度與行為之間經常存在出入。”(24)Wicker C and Allan W.,“Attitudes Versus Actions:The Relationship of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects”,Journal of Social Issues,No.4,1969,pp.41-78.因此,調查統計數據結論必須與社會生活的現實相對照才能更好地把握社會現實。那么,被訪者報告的積極族際關系認知、態度是否與生活中兩個民族群體密切社會交往和社會結構的互相進入的趨勢相一致呢?這還需要更多來自生活世界的真實材料加以印證。因此,本研究進一步考察了藏、漢族受訪者的姻親網絡關系與族際通婚問題。

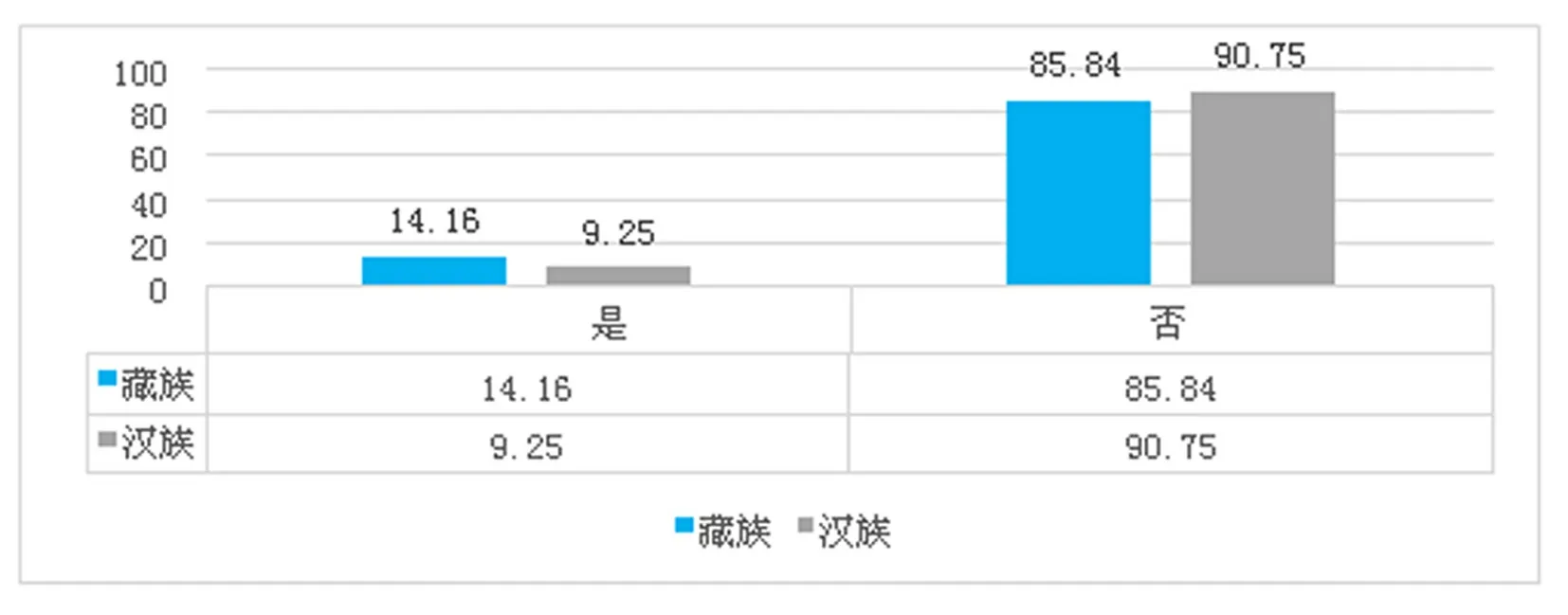

1.受訪者報告的族際姻親關系網絡。問卷調查數據顯示,14.16%的藏族受訪者、9.25%的漢族受訪者報告親屬中有其他民族成員(25)此調研中受訪者具有獨立性,被訪者同在一親屬網絡中的可能性不大。(見圖1)。可以說,西藏藏漢族親屬網絡的互相進入的狀況展示了兩大群體交往交流交融的積極態勢。民族間姻親網絡的形成是西藏和諧民族關系發展的重要紐帶,是西藏“平等、團結、互助、和諧”社會主義新型民族關系的生動反映,也是西藏各族人民血濃于水、親如一家的有力證據。

圖1:被訪者親屬中是否有其他民族成員的情況

2.族際通婚統計。據2017年8月—2018年8月西藏自治區新增婚姻登記數據顯示,其中有一方為藏族(納西族、門巴族、珞巴族,數量占比微小)的民族團結婚(26)根據國內媒體習慣,將族際通婚稱之為民族團結婚,本文亦采用這一說法。的數量為490對,民族團結婚占全年新增婚姻登記總數(39046對)的1.25%。

因以前有關西藏自治區民族通婚研究缺乏具體統計數據,本次統計得到的年度數據無法與已有研究進行對比,無法從整體上把握民族通婚的變化趨勢。但是,結合基于西藏特殊的人口結構、居住格局為族際互動提供的機會結構看,全區一年近500例的族際通婚完全可以作為印證西藏和諧民族關系的一個強有力的證據。調研中,在拉薩、山南、日喀則、昌都、林芝、那曲、阿里等人口較為集中的城市和城郊經濟帶,總能聽到受訪者列舉身邊民族團結婚的例子。

表7反映了民族團結婚中兩種模式的分布情況,藏族女性與漢族男性結合的類型占比較大。本研究認為,這種模式既與西藏人口結構、人口流動模式有關,也和藏、漢文化差異有關,恰恰是文化差異為青年男女跨民族結合提供了契機。

表7:2017—2018年“民族團結婚”情況

一方面,進藏漢族人口中,男性適婚青年群體占比較大而女性較少,這就決定了在西藏各族青年與其他民族異性接觸的機會結構是有差異的,藏族男青年接觸其他民族女青年的機會要少于漢族男青年接觸藏族女青年的機會。另一方面,漢族被訪者大多談到了藏、漢族婚戀傳統觀念的差異,傾向于認為藏族在婚戀關系確立過程中,其物質攀比心理的束縛和捆綁較少,這也是藏族適婚女青年吸引其他民族適婚青年的一個重要因素。本次調研訪談了來自拉薩堆龍德慶區一家名為“藏漢緣”餐館經營者——來自四川敘永縣的老張和來自山南貢嘎的瓊吉夫婦。(27)被訪談者姓名均為化名。在他們看來,親密關系的建立是純粹兩個人以及兩個家庭的事情,民族身份屬性差異在他們的生活中似乎從未成為障礙,這或許就是普通藏、漢族居民的生活邏輯和思考方式,而這樣的故事在西藏還有很多。

四、結論與討論

本研究發現:第一,西藏藏、漢族居民的社會距離值處于較低水平。第二,西藏藏、漢居民對建立族際婚姻關系在內的親密關系秉持積極態度,但族際邊界效應依然發揮作用。第三,藏、漢居民私人領域親密關系網絡相互進入。調查顯示,在藏、漢被訪對象報告的親屬中有其他對方民族成員比例分別達到14.16%、9.25%,說明兩個群體私人領域存在社會結構的相互進入。當然,本調查因非嚴格意義上的隨機抽樣,不能推論西藏整體情況,但該數據可以作為反映西藏藏、漢族居民交往交流交融積極態勢的一個顯著表征。第四,西藏人口族群多元化為族際通婚提供了條件。年度新增婚姻登記數據中有490對藏、漢“民族團結婚”樣本,這也是藏、漢民眾積極民族關系的一個重要體現。總之,本文認為西藏自治區藏、漢民眾交往交流交融的總體態勢是積極的,西藏和諧民族關系建設有良好的社會基礎。

社會發展是合目的性和合規律性辯證統一的過程,黨和國家對民族關系整合的引領與推動作用至關重要。長期以來,中國共產黨在邊疆地區發展建設中堅持“以人民為中心”的發展理念,致力于為各民族人民參與經濟社會建設、分享發展機會和發展成果創造條件,為各民族人民交往交流交融奠定了堅實的物質基礎。隨著國家治理能力的顯著增強與改革開放的不斷深入,西藏自治區與其他省區市之間互聯互通的市場經濟網絡與社會交往網絡逐漸形成,技術、資本、物資、人口的雙向流動日益頻繁,各民族交往交流的機會顯著增多。深化各民族交往交流交融是促進國家凝聚力建設和實現高質量民族團結的基礎性工作,各族人民在交往中凝結的深情厚誼是國家凝聚力建設的根基所在,西藏各族人民日益密切的交往交融和親如一家、守望相助的民族感情是國家治藏、穩藏、興藏戰略成功實施的重要社會基礎。各民族高質量、深層次的接觸交往對于縮減社會距離與發展密切關系有重要影響。為進一步促進西藏民族團結進步事業發展,必須堅決貫徹新時代黨的民族工作的思想路線方針和政策,必須堅決貫徹新時代黨的治藏方略,必須堅持抓改革、促開放,走有中國特色、西藏特點的經濟社會發展的路子,多方著手,綜合發力,為西藏各民族交往交流交融創造良好空間和環境,有序提升各民族群眾交往互動增量,促進民族大團結、大繁榮。