上海灘遙望小破球

鄭軍

從電影這項藝術誕生之日起,中國人到底拍了多少部科幻片?沒人有現成的答案,我只好自己去收集。不算動漫作品,真人科幻影視已經找到三百余部!下面,我就聊聊國產科幻影視中的那些標志性作品。(后附《華語科幻影視作品一覽表》)妄圖查漏補缺,肯定還有遺漏,誠請有心人補全。

民國朋克夢

讓科幻走出文字世界, 建立視覺形象, 中國最早的嘗試 不是科幻片, 而是傳統戲劇。 1910 年, 浙江瑞安戲曲作者洪 柄文創作了科幻劇《電球游》。

洪柄文熱愛科學, 1910 年就寫過《空中飛行原理》,介 紹飛艇和固定翼飛機。在《電球游》中,他把電氣和飛艇兩 種當時的高科技結合起來, 描寫自己乘坐電動飛艇暢游家鄉 的故事。結尾處作者醒來,發現是南柯一夢。

洪柄文在《空中飛行原理》中寫道:“自然之理,各種科學, 各種制造, 在外洋日有進步, 不獨飛車一事而已。優勝劣敗, 必受天然之淘汰。中土人士, 于制器一道不事講求。處競爭之世, 何以自立?”可見, 他創作科幻戲曲的初衷就是宣傳科學。今天看來,這個目標可能有些狹隘,但絕不能算是錯誤。

洪柄文還創作過戲曲《月球游》,描寫人類佩帶生命保障系統, 乘坐飛行器登陸月球, 說明他完全能理解天文學上的月球環境。可惜,《月球游》的劇本沒有找到。

電影出現前, 戲劇是一種喜聞樂見的視覺敘事藝術, 凡爾納就曾經創作過科幻劇。洪柄文創作的是傳統戲曲, 而不是話劇。后來, 中國雖然不時有科幻話劇上映, 但是從沒出現過科幻戲曲。《電球游》和《月球游》可能是中國科幻戲曲的絕世之作。

像科幻小說一樣,中國觀眾最早看到的科幻片都來自國外。民國時代,流行的外國商業科幻電影會在中國同步放映。《金剛》和《人猿泰山》都曾經登陸中國影院。1937年,詹姆斯.希爾頓所著的《失去的地平線》被美國哥倫比亞公司搬上銀幕,影片花了很大成本營造虛構的“香格里拉”,這個詞從那時起成為著名品牌。

最近,不斷有“中國科幻電影元年”之類提法見諸媒體, 所指年份也不一樣,經常是“元年”之后又出現新“元年”。其實“元年”不能自封,只能由后人追認,“中國科幻電影元年”廣泛的說法是1939年。

1938年,新華影業公司開拍《六十年后上海灘》,當時叫“理想科學電影”。該片由楊小仲自編自導。次年制作完成,后送到天津首映。電影描寫公司職員韓某和劉某被催眠,于1999年復活。兩人逃出實驗室,在科技發達的未來世界遭遇許多奇聞妙事。最終一夢醒來,返回自己的時代。

編導楊小仲還制作過科幻片《化身人猿》。主角胡祥林發明出能讓人退化成猿的藥物,又出發去熱帶,研究能把猿變成人的藥物。助手白劍平偷偷服藥,變成猿人,從此獸性大發,制造出各種災難。和前作一樣,這也是無可挑剔的科幻片。

1937年,新華影業拍出杰作《夜半歌聲》,因其鮮明的反封建主題載入中國電影史,但它的續集幾乎無人關注。這部續作上映于1941年。故事里,原主人公死里逃生,請醫生修改容貌。由于技術失敗,變得比第一集更丑陋,成為只能在夜間出沒的殺手。

該續集借鑒當時流行的《科學怪人》和德國科幻片《卡里加里博士》,設置了實驗室、活體實驗等元素,完全拍成科幻恐怖片。1963年在香港重拍的續集刪除了這些科幻設定。

20世紀50—70年代

1958年,文藝工作者拍攝了不少“紀實性文藝片”,從中誕生出新中國成立后的第一部科幻片《十三陵水庫暢想曲》。

影片改編自田漢的同名話劇,由于目標并不是拍科幻,電影采用了奇怪的結構,直到五十七分鐘,情節完全發生在當代背景,還用了不少紀錄片鏡頭。然后進入1978年,角色們乘坐個人飛行器垂直起降,使用電視電話聯系。中國航天員登上月球和火星。

影片劇本收錄于《田漢文集》。電影改編和導演是著名藝術家金山。按當時的標準,這部電影的制作已經十分精良。評論家認為它“似有情而乏真情”。不過,很多科幻迷卻能接受其中純真的未來想象。

1963年,著名笑星陳佩斯的父親陳強參演了少兒科幻片《小太陽》。電影描寫中國人在太空軌道上建造反射鏡,以提高陽光利用率。影片的時長只有三十多分鐘,是按類似科教片的模式拍攝的,但又完全使用虛構情節。

1961年,《電影藝術》雜志發表藍維的文章,名叫《談談科學幻想影片》。文章開宗明義,就是呼吁拍攝中國自己的科幻片。當時,中國銀幕上只有蘇聯和東歐國家的科幻片。藍維以它們為模版,總結出科幻片的價值,包括表現未來社會,培養青少年的求知欲等。

華人世界里,科幻片最早成規模的地方是香港地區。20世紀70年代中期,香港形成一波拍攝科幻片的風潮。

1975年,邵氏公司模仿日本特攝電影,創作《中國超人》。影片里,一支遠古人類遺孓進入地下,逐漸發展出高度文明。他們試圖制造災難,清除地表上的人類,進而侵占地球表面。《中國超人》使用了典型的科幻背景,不再是往其他類型片中加科幻元素。

不過,雖然這個點子相當科幻,身為編劇的倪匡也把影片邏輯梳理得還算完整,但是影片細節處理得很隨意,超人造型幾乎完全模仿日本特攝形象。

1977年,《生死搏斗》與觀眾見面。故事改編自長篇科幻小說《不朽的人》,作者是前世界科幻協會會長岡恩,影片把它改編成香港本土故事。這部片子完成后被引進內地,在影院、電臺和電視臺輪番放映,幾乎長達半年。許多內地觀眾對它都有印象。

20世紀70年代,美國出品了彩色版翻拍片《金剛》。1977年,香港邵氏影業跟風創作出《猩猩王》,也是由倪匡編劇。那頭巨猩不僅同樣要進城,爬樓,被飛機圍攻,同樣用巴掌打下一架飛機。只不過場景從紐約換成香港。邵式影業為這部電影花掉一千萬港幣,創下該公司的投資記錄。他們還請來日本特效團隊,購買先進攝影技術,甚至把劇組拉到海外取景。后來聞名世界的武指袁和平在影片中穿上戲服,扮演大猩猩。

20世紀80年代

1980年1月5日,《大西洋底來的人》(美國 NBC 公司出品)在中央電視臺播出,還被改寫成中國歷史上第一套電視小說廣為流傳。1980年12月7日,央視又開播日本經典科幻動漫《鐵臂阿童木》。

當時,中國內地大部分情況只能買斷國外二三流科幻電影或過期電影。法國導演呂克·貝松早年作品《電視殺手》,印度科幻片《印度先生》,巴基斯坦科幻片《天外來客》都在那時引入中國。這些非主流科幻片的引進,進一步打開中國電影人的視野。

1988年,中國電影出版社出版了《世界科幻電影史》,作者是黑爾曼。這本書讓中國人能夠一睹世界科幻影視全貌。

在國外作品激勵下,1980年,上海電影制片廠將《珊瑚島上的死光》搬上銀幕。原作者童恩正親自改編,女導演張鴻眉執導。盡管技術條件簡陋,但無論題材還是敘事手法,都已經是純粹的科幻片。

除了《珊瑚島上的死光》外,當年還出現過《隱身人》《最后一個癌癥死者》《 X-3案件》等科幻電視劇。它們都改編自同名科幻小說,并反復播映。

1980年,由劉興詩作品《小白海豚》改編的中國首部科幻動畫片問世,名叫《我的朋友小海豚》,獲得過意大利共和國總統銀質獎章。

1981年,廣西電影制片廠拍攝了《潛影》,改編自科幻小說《王府怪影》。“潛影”指已經拍攝到底片上,尚未洗印出來的影像,電影使用了自然環境記錄歷史圖像的科幻點。

20世紀80年代中期,著名導演吳貽弓訪美時看到斯皮爾伯格的商業成功,希望也能拍出藝術與商業俱佳的電影。德國友人便向他推薦凡爾納作品《一個中國紳士的磨難》,這部作品被吳貽弓改編成《少爺的磨難》,背景改換到軍閥混戰時期,由陳佩斯擔任主演。

1986年,西影廠拍攝了故事片《錯位》,是一部寓言式科幻電影。工程師劉子楓升任局長,被大量會議搞得煩惱不堪。他設計出和自己外貌一樣的機器人,專門負責開會應酬。

1988年,長影廠推出科幻片《合成人》,由王亞彪導演。影片中,貿易公司總經理吳浩的身體與農民王家培的腦通過手術結合起來,演繹出一連串鬧劇。當時,著名作家張賢亮還創作了科幻片《異想天開》的劇本,影片于1986年上映。

1988年,中國兒童電影制片廠拍攝出《霹靂貝貝》,成為給一代兒童觀眾留下深刻印象的科幻電影。該片也曾多次獲獎。同一時期還拍攝過兒童科幻片《魔表》。

1989年出品的《兇宅美人頭》由西安電影制片廠拍攝,改編自蘇聯作家別利亞耶夫名著《陶威爾教授的頭顱》。影片將背景換成虛構的國家,保留了原小說中反派柯科恩的名字,將其他角色換成中國姓氏。除此之外,影片在科學性方面高度忠實于原著。1992年,西影廠還拍攝出科幻片《隱身博士》,描寫犯罪分子盜竊科學家的隱身藥的故事。

20世紀80年代是中國內地科幻片的小高潮。直到2021年中國科幻大會附設的科幻電影節上,《錯位》等影片還被拿出來放映,以示紀念。

進入20世紀80年代,香港電影已經獨步亞洲,科幻片 也不例外。1983年,在《第三類接觸》和《星球大戰》影響下, 邵氏影視公司拍出了《星際鈍胎》。由于資金限制,拍成低成 本喜劇片。巨型飛船出現時響起音樂,盧博士和偵探用“光劍”比拼,都是對這兩部名片的戲仿。

1987年,星輝影業拍攝了《朝花夕拾》,又名《日出日落五十年》。讓一名生活在2037年的女人穿越回1987年,與青年富商戀愛。今天,穿越題材已經屢見不鮮,但是在當年,《朝花夕拾》還是很有一定新意。

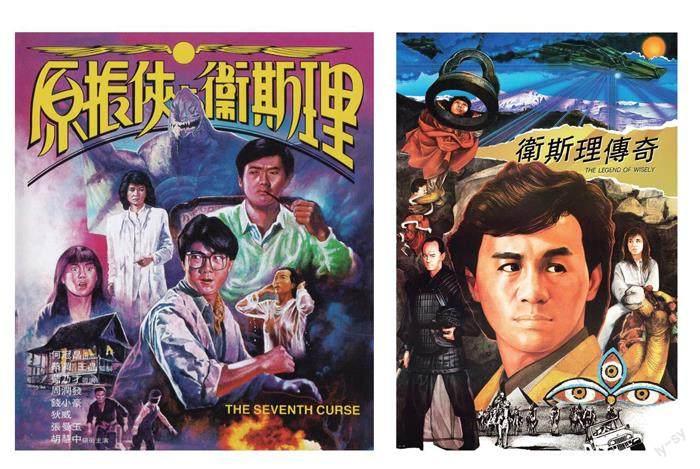

彼時,倪匡的小說非常流行,1986年,嘉禾公司推出《原振俠與衛斯理》,把倪匡兩大系列主人公合并到一起。影片匯集周潤發、張曼玉、狄威等新生代明星。

1987年,寰亞公司拍 攝出《衛斯理傳奇》,把幾部衛斯理小說的情節編織起來,形成一個故事。衛斯理在片中的身份就是“科幻小說家”,而不是原著中的冒險家。片尾有一段數分鐘的長鏡頭,將外星人飛船塑造成龍形,在烏云中若隱若現,算是體現了民族特色。1986年,剛出道的劉德華主演《魔翡翠》,原作也出自倪匡。主角不是衛斯理,而是“亞洲之鷹”。

這段時期,港臺地區電影人還參與國際科幻大片的制作。1982年,迪士尼公司拍攝《電子世界爭霸戰》。共有五百人參加后期制作,臺灣地區的宏廣軟件公司就派來二百余人。這是華人參與頂級電影特效制作的早期例子。

20世紀80年代初,香港邵氏集團參與投資美國科幻巨片《銀翼殺手》,但是票房慘敗,令邵氏公司在一段時間后完全退出電影業,轉行于電視業。

20世紀90年代

進入20世紀90年代,環保題材科幻片初現銀幕,在內容上與國際接軌。

1990年,馮小寧導演兒童科幻片《大氣層消失》。影片里,意外事故使三節裝載化學原料的列車發生泄漏,燒穿某地區上空大氣臭氧層,全球生命危在旦夕。人與動物為了生存,共同與死亡搏斗。30年后,馮小寧又拍攝出科幻片《動物出擊》。雖然有了投資保障,新作卻停留在《大氣層消失》的水平上,沒有獲得前作的良好反應。

1992年,西安電影制片廠拍攝出《毒吻》,是中國第一部環保題材科幻片。電影描寫了化工廠的污染形成了變異兒童。電影改編自哲夫的同名小說,他是最早一批關注環保問題的作家。

與此同時,港臺的科幻電影繼續發展。1991年出品的《衛斯理之霸王卸甲》非常有代表性。它使用了純粹屬于中國文化的科學話題,就是如何在現代社會中看待風水。電影分別采用風水師的視角和現代科學視角,衛斯理在影片里代表后者。持兩種觀點的人不時交鋒,爭論現代科學與古代文化之間的矛盾,這種主題十分獨到。電影改編自倪匡的小說《風水》,把背景推后三十年,更符合現代趣味。故事設置在虛構的加里南國,場面宏大,有很多煙火特技, 當時堪稱大片,保障了電影的觀賞性。

1992年,《衛斯理之老貓》與觀眾見面。同樣取材自倪匡的小說《老貓》。片中那只六十多歲的黑貓身上隱藏著外星人。

除了將科幻元素當成情節核心,更多香港電影把它擺在支脈上,周星馳主演的《賭神2》就是典型。在這部續作里,“特異功能人”集體發功,將主角送入二十世紀三十年代上海灘進行冒險,成為一部科幻加驚險的混合類型片。

1989年,《急凍奇俠》與觀眾見面。男一號是明朝錦衣衛,反一號是采花大盜。兩人在搏殺中墜下懸崖,被冰封住,在現代香港蘇醒,引發一段愛恨情仇。

香港電影人從不避諱山寨之風,在科幻這種舶來品上更是如此。任達華主演的《黑貓》、鄭伊健出演的《幻影特工》、周星馳的《百變星君》,都有明顯的模仿對象。類似作品還有校園科幻片《超級學校霸王》《鐵甲無敵瑪利亞》《公元2000》《特警新人類》《千機變:拯救危城》等。即使口碑不錯的《黑俠》(1996年)也取材自老 IP 《青鋒俠》。

一直山寨下去終會后繼乏力。2002年根據倪匡小說改編的《衛斯理之藍血人》和2004年的合拍片《飛鷹》,成為香港科幻片的最后大作。

與此相反,1995年上映的《袋鼠男人》則完全是原創。它由臺灣怡明電影公司和新電影公司聯合拍攝,講述男人懷孕的科幻題材。《袋鼠男人》改編自臺灣作家李黎的小說,他 還親自擔任編劇,整個故事完全沒有山寨色彩。

《袋鼠男人》在細節上完整解釋“男人懷孕”的技術實施,醫學知識成為推動情節的主要元素。但是并沒有拍成獵奇電影或者喜劇片,而是討論科研體制和醫學倫理的嚴肅正劇,風格上則是溫馨的倫理片。

1995年實施大片分賬制度后,美國頂級科幻片開始同步登陸中國銀幕。早期同步上映的科幻片有《侏羅紀公園》《失落的世界》等。2009年,一部名叫《孤膽義俠》的獨立電影在美國票房獲得520萬美元,中國票房突破3000萬人民幣。折算匯率后,成為首部中國票房超過北美票房的美國科幻片,預示著這里形成了全球最大科幻觀眾群體。

這段時間里,中國電影人以各種形式參與國外科幻片制作。袁和平在《黑客帝國》中的武術指導作用有目共睹。2006年,索尼公司拍攝科幻片《致命紫羅蘭》,中影華龍數字藝術學院為該片進行后期制作。2010年印度科幻片《機器人之戀》中,香港先濤數碼提供特技制作。作為演員,成龍、李連杰、楊紫瓊、吳彥祖等人都亮相歐美科幻片,有時還擔任主演。李安和吳宇森則擔任好萊塢科幻片導演。

在資金、技術和人員的緊密交流之下,中國內地電影界再次嘗試科幻片,1995年就拍出了《再生勇士》。一名公安干警負傷成為植物人,在昏迷中度過八年時間。通過基因治療技術恢復活力,在2004年的世界與恐怖分子作戰。

進入新世紀

2001年,科幻片《拯救愛情》上演,影星張豐毅客串“外星長老”。2003年,中美電影人合拍《太空營救》,曾立志拍出“中國第一部高科技太空科幻片”,可惜投資不足,只有一百多個特效鏡頭。

當時,內地電影市場低迷,影視資源扎堆在電視劇市場,那里曾經嘗試過科幻題材。2004年,《快樂星球》登陸中央電視臺。由鄭州電視臺和河南超凡影視公司聯合制作,是一部兒童科幻劇。迄今已經制作出256集。河南當地還圍繞《快樂星球》開發主題公園,是最早打造周邊產品的國產科幻影視。

2005年春節,《非常24小時》在中央教育電視臺首播。劇中,三名科幻迷不慎搞亂國家授時中心的設備,導致持續24小時的混亂。借鑒美劇《反恐24小時》,劇集時間與情節時間完全同步。

雖然這段時間的真人科幻電影都是小成本,動畫片領域卻有大成本的科幻作品。2006年,深圳環球數碼公司上映了3D 動畫科幻片《摩比斯環》,由美國動畫片《花木蘭》導演福斯特親自執導,主人公的父親西蒙由《星球大戰》盧克扮演者馬克·哈米爾配音。這是第一次由中國公司帶領國際團隊操盤科幻片,因水土不服導致票房慘敗。不過,環球數碼從那以后仍然堅持在科幻動畫市場上,制作了《兵王爭鋒》《潛艇總動員》等科幻動畫劇集。

2010年6月1日,國產3D 科幻動畫電影《超蛙戰士》與觀眾見面, 由上海河馬動畫設計公司制作。他們勇敢地做了原創嘗試。故事里各種星際文明都是人類后代, 為適應當地環境改變了基因。影片制作態度認真,畫面精良,可惜票房仍然失敗。

21 世紀第一個十年即將結束時,周星馳做了大膽嘗試。《長江七號》在 2008年年初上映, 創下華語科幻片票房紀錄。《長江七號》上映前的宣傳主打科幻類型, 觀眾對此投入極大興趣,結果其內核卻是一部家庭片。不過,電影中的“七仔” 放映后大賣, 是內地第一個有成功銷售記錄的科幻周邊產品。在《長江七號》票房帶動下, 科幻片又出現小高潮, 卻以慘敗告終。截至 2010 年夏天,一年之內三部科幻大片折戟沉沙。

2009 年, 樂視網投資的《機器俠》與觀眾見面, ?立刻被 視為爛片典型。 2010 年 3 月上映的《未來警察》較為悲劇, 由于不熟悉科幻創作規律, 造成影片既無創造力, 也不娛樂。 2010 年夏天,光線公司投資的《全城戒備》與觀眾見面。和《未 來警察》一樣, 編、導、演各環節都做得很認真, 特技也算 中規中矩。留給觀眾的感覺卻是無從發力, 既無明顯缺點, 也無顯著亮點。

這三部電影上映前都用“科幻”來做宣傳, 說明投資方 認可科幻的市場價值。連續慘敗后, 影視界長期不敢再碰科幻題材。與此同時,臺灣地區出現了包括《外星人臺灣現形記》(1999年)、《神選者》(2007年)、《基因決定我愛你》(2007年)等影片,反向也較為平淡。

直到2019年《流浪地球》之前,中國銀幕上出現了一大批“隱形科幻片”。它們完全是科幻片,甚至會使用冷門科幻題材,其中不乏大制作,但是制片方堅決不把它們標注為“科幻”。2012年上映的《驚魂游戲》就是如此。女主人公和男友在荒島上陷入殺人狂追蹤,結果只是一個虛擬游戲場景。并且,游戲是在潛意識層面進行,游戲者都不知道自己在玩游戲。

同年,華誼兄弟推出高投資電影《太極1:從零開始》與《太極2:英雄崛起》。影片使用了楊露禪到陳家溝偷學太 極拳的武術典故,卻把情節改成蒸汽朋克風格。這是新近才 產生的科幻流派,背景多設在工業革命時代,從蒸汽機或者 早期電氣技術發展科幻概念。這兩部電影的情節表明,片方 完全是在自覺使用蒸汽朋克題材。反派人物方子敬擁有全自 動筑路機,陳載秧駕駛飛行器與敵人戰斗。透過這些表面的 花哨,影片還試圖反映傳統文化與現代文明的沖突,這也是 蒸汽朋克科幻經常表達的主題。

同年上映的《痞子英雄之全面開戰》也是相當合格的科幻片。該片改編自電視劇《痞子英雄》。電影使用“反物質炸彈”這個科幻點。技術細節準確到位,動作場面花了很多心思,是一部高科技驚險風格的科幻電影。2014年,續集《痞子英雄之黎明升起》登陸銀幕,使用了“病毒攻擊”題材。

“科幻+”是當時影視界流行的作法,就是用科幻元素加一個傳統題材,但不標注為科幻。尚世影業和上影廠聯合拍攝出《絕命航班》就以“科幻+恐怖”定位,對恐怖氣氛的調動比較純熟。該片導演后來又拍出《蒸發太平洋》,風格與前作類似。《詭鎮》,也采用“科幻+恐怖”類型。看片名會認為是恐怖片,謎底則是外星人。《特工艾米拉》使用“科幻+動作”類型,將時間設置在2020年,恐怖分子用基因工程改造病毒并危害世界。

2015年上映的《九層妖塔》則是“科幻+冒險”類型,這里的冒險還是當時流行的“盜墓”類冒險。雖然片方購買《鬼 吹燈之精絕古城》作為改編素材,導演陸川卻將自己創作的科 幻片劇本嫁接到里面。成片后的《九層妖塔》只用了《鬼吹燈》的人物關系和時代背景。故事則來自二十世紀八十年代流行的 特異功能、時空穿越、恐龍再生這些科幻概念。七億票房使《九 層妖塔》成為第一部能收回投資的高投入科幻片。

2015年,深圳一立動畫影業有限公司推出動漫電影《一萬年以后》,標注為奇幻,又使用了典型的科幻末日題材。影片不乏妖魔鬼怪概念,實際上是指當代科技文明的物質遺產。電影還將科學虛構成有意識的生命體,化身為一系列著名科學家迷惑人類。這是典型的科幻式奇幻。

2017年上映的《逆時營救》是隱形科幻片的突破之作。它使用時空穿越這個經典科幻概念,把握住了人物性格成長與穿越的關系。無論票房業績還是影片質量都有較大提高,然而在宣傳中從不注明是科幻。

同年上映的《記憶大師》票房接近三億元,質量也和《逆時營救》差不多。影片使用記憶空間這個科幻題材,并把時間定位于2025年。黃渤在《記憶大師》里擔任主演。受限于題材,發揮只能算中規中矩。然而,2018年由黃渤自己執導的《一出好戲》,票房卻達到十億元。影片借鑒了戈爾丁科幻小說《蠅王》中的概念,是一部典型的寓言類科幻片。

這段時間還出現了一部尷尬的電影,那就是打著科幻旗號的《美人魚》。但它不屬于隱形科幻片,而是一部周星馳個人風格極強的電影。

2019 年, 在《流浪地球》公映前, 片方發售周邊產品版權, 只賣出十幾個“軟周邊”,一例“硬周邊”都沒有售出。所謂軟周邊,是指不需要專門設計和制造, 只需貼牌生產的產品。硬周邊不僅需要專門設計,還得聯系制作工廠。《流浪地球》上映前, 沒人看好它的市場。

當時媒體預測春節檔票房,都把《瘋狂的外星人》排在榜首,恰恰它也是根據劉慈欣作品改編的電影。結果,《流浪地球》成為年度票房冠軍。《流浪地球》再次給科幻影視賦能后,《上海堡壘》和《欲 念游戲》等相繼上映, 反襯出《流浪地球》的高品質。不過, 2019 年還有一部寓言類科幻也達到了不錯的高度, 就是《被 光抓走的人》。影片中, 很多人在天降白光后消失。后來, 這些人被認定處于真愛狀態。而那些沒有消失的成年人就得 尋找理由,證明自己的婚姻不存在問題。不過, 影片從未宣 布“真愛”就是人員消失的理由,這只是坊間傳聞。

2021 年年初上映的《輯魂》,展示了小成本科幻片的成 就。該片改編自江波的科幻小說《移魂有術》,改編時刪減 了科技成分,增加了戲劇元素。故事一波三折,人物刻畫深刻。 電影主要靠電影手法,而不是堆砌特效。

流媒體 :下一個科幻熱點

中國科幻影視下一個增長點可能不在大銀幕, 而是流媒 體端。伴隨帶寬提速,網絡視頻行業開始出現, 最多時, 全 國曾有數百家視頻網站。網站最初只是將院線電影搬上網絡, 電影在制作時也只考慮符合院線放映標準。但很快便出現了 門檻更低,制作周期更短的流媒體電影。

2014年,愛奇藝公司將流媒體電影稱之為網絡大電影(俗稱“網大”),該稱謂一直流傳至今。我找到的最早的科幻網大名叫《機器情人》,由北京竹蜻蜓公司拍攝,2015年上線。很快,科幻就發展到每年十幾部到幾十部的樣子。2020年,以《大雪怪》《大蛇》為代表的科幻網大進入點擊率前列,初步證明科幻在網絡也有市場。

由于創作條件簡陋,科幻網大流行山寨,模仿已經流行的機甲、末世、超級英雄、人工智能等題材,幾乎重演香港院線電影對科幻的處理辦法。不過,這類題材與網絡科幻文學題材高度重合,網絡科幻小說被改編成網大的數量遠多于紙媒上的科幻。

從2007年《迷狂》之后,開始出現專為網絡公司拍攝的流媒體劇(俗稱“網劇”)。我找到的首部科幻網劇名叫《超少年密碼》,由北京時代峰峻有限公司2016年出品。后又便涌現出《天才 J》這樣比較有特點的網劇。

2019年,由騰訊影業和閱文集團出品的《慶余年》,將科幻網劇推向精良大制作的水平。《慶余年》改編自貓膩的同名網文,描寫本代人類文明毀滅以后,下一代文明進化到農業社會,出現了名叫“慶國”的國度,主人公范閑在這個架空背景下經歷了各種冒險。

最近兩年,科幻題材的網大和網劇以每年數十部,每周近一部的頻率推出,大部分是山寨品,但也能看出一些匠心之作。近年來出品的《開端》和《三體》,質量已經相當精良。

由于院線電影的巨額投資,像諸如《獨行月球》《明日戰記》《流浪地球2》等國產科幻大片至今仍然是鳳毛麟角。影視公司對制作網大或是網劇的意愿更強,流媒體戰場將會是下一個科幻熱點。