采用尖側孔針與斜面針腰麻對剖宮產術后并發癥的影響

姚臘梅,朱海娟,夏 寅,汪勝友,李元海

(1.安徽省婦幼保健院麻醉科,安徽 合肥 230051;2.安徽省兒童醫院麻醉科,安徽 合肥 230051;3.安徽醫科大學第一附屬醫院麻醉科,安徽 合肥 230022)

根據世界衛生組織(World Health Organization,WHO)2010年全球孕產婦和圍產期健康調查,中國醫療機構的剖宮產率(Cesarean section rate,CSR)為46.2%,是亞洲之最[1]。隨著我國二胎政策的施行,中國總體的CSR由2011年的49%下降至2016年的40.6%[2],但是這一比例仍舊很高。椎管內麻醉(也稱腰麻)是剖宮產手術最常用的麻醉方式,傳統的腰麻可能會導致硬膜外穿刺后頭痛(postdural puncture headache,PDPH)和腰痛(low back pain,LBP)[3-4]。研究表明,PDPH持續超過18個月的概率為58.4%,同時可能導致住院時間延長[5]。LBP通常發生在妊娠晚期和分娩后,至少一半的孕婦受到LBP的影響,部分患者分娩后可發生持續性LBP[6-7]。隨著穿刺技術的提升,直接利用25號尖側孔針腰麻針進行穿刺,以減少穿刺針對棘上韌帶、棘間韌帶和黃韌帶的損傷。有研究認為該技術可安全用于血小板計數和凝血時間正常的正在接受抗凝治療的產婦,可降低術后24h的穿刺點疼痛及提升產婦滿意度[3]。但是目前關于尖側孔針腰麻對剖宮產術后2周內的相關并發癥的研究較少。本研究擬評價采用尖側孔針和斜面針腰麻對剖宮產術后并發癥的影響及相關影響因素分析。

1研究對象與方法

1.1研究對象

選擇2022年1月至7月在安徽省婦幼保健院擬行子宮下段剖宮產手術的產婦80例。80例產婦,年齡18~35歲,孕周37~41周、單胎妊娠,均接受腰麻,美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists,ASA)分級Ⅰ~Ⅱ級;排除多胎妊娠、BMI≥35kg/m2、凝血功能異常、嚴重心肺功能不全、神經系統疾病及椎管內麻醉禁忌癥。根據隨機數字表法將80例產婦分為2組:尖側孔針微創腰麻組(M組,n=40)和斜面針普通腰麻組(S組,n=40)。本研究已獲安徽省婦幼保健院倫理委員會批準(倫理編號:YYLL2021-yj009-02-01),產婦及其家屬均已簽署知情同意書。

1.2麻醉方法

產婦進入手術室后,首先開放其外周靜脈通道,監測心電圖、無創袖帶血壓、血氧飽和度、脈率,于術前30min內輸注乳酸鈉林格液500mL。兩組患者均取左側臥位,由高年資麻醉醫生進行椎管內穿刺操作,穿刺點均選擇L3~4間隙,消毒鋪巾后,采用0.5%的羅哌卡因(批號:21111951)4mL進行局部麻醉。M組使用25G尖側孔針穿刺針(直徑0.5mm,長118mm)沿穿刺點正中方向垂直進針,抵達黃韌帶前如果阻力明顯應考慮穿刺針不在正中位置,穿刺針退至皮下,避免穿刺針在組織內打折,重新定位調整方向后再次進針,穿破黃韌帶后明顯阻力減少,繼續進針的同時觀察穿刺針尾端有無腦脊液流出。S組使用18G斜面硬膜外針(直徑1.6mm,長80mm),沿穿刺點正中方向垂直進針,穿過皮膚、皮下、棘上韌帶、棘間韌帶、黃韌帶后感覺阻力消失,呈負壓狀態,確定進入硬膜外腔后隨即使用25G尖側孔針腰麻針通過斜面硬膜外針穿破蛛網膜。兩組針注藥的方向均朝向頭側,見腦脊液通暢流出后以0.2mL/s注入0.5%濃度的羅哌卡因3mL(配方:1%羅哌卡因2mL+10%葡萄糖1mL+腦脊液1mL)。

麻醉結束后均取平臥位,以5L/min流量吸氧,每5min以針刺法測定感覺阻滯平面。右側臀部墊高10~20度以防止腰麻后仰臥位低血壓。麻醉過程中如出現患者血壓下降(低于基礎血壓的20%),則靜脈注射間羥胺(批號:22010238) 0.4~0.5mg,心率低于60次/分時靜脈注射阿托品(批號:22011505) 0.25mg,如產婦出現寒戰反應待胎兒娩出后給予納布啡(批號:11j12061) 10mg;出現呼吸困難時評估麻醉平面并結合術中產科用藥,視情況給予調整體位并面罩吸氧,必要時氣管插管改善呼吸功能;阻滯情況不能滿足手術時需要視情況輔助靜脈麻醉藥物或更改麻醉方式。

1.3觀察指標

術中記錄外周靜脈穿刺疼痛和腰麻穿刺疼痛的視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)評分及二者的差異VAS (ΔVAS);記錄腰麻穿刺所需時間(從進針開始到見腦脊液回流順暢)、首次成功率、穿刺過程中異感發生率、麻醉平面達到T6的百分比、仰臥位低血壓綜合征發生率、羅哌卡因用量、術中使用間羥胺劑量、手術時間、胎兒體重、臍靜脈血氣分析;隨訪術后2天、1周及2周的LBP、PDPH,以及穿刺點疼痛發生情況;記錄產婦滿意度和住院天數。穿刺后LBP定義為穿刺針穿刺周圍腰椎區域的持續疼痛和壓痛[3],PDPH根據國際頭痛協會分類定義,即直立姿勢下的雙側額葉或枕葉頭痛嚴重,在硬膜穿刺后5天內仰臥位頭痛緩解[8]。

1.4統計學方法

2結果

2.1兩組產婦人口學特征、手術時間和分娩結局情況

兩組產婦的一般資料和ASA分級、手術時間、住院時間、瘢痕子宮比例、腰痛病史等,以及新生兒體重、Apgar評分、臍靜脈血氣分析比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組產婦人口學特征、手術時間和分娩結局比較

2.2兩組產婦術中/術后觀察指標的比較

兩組產婦術后2天LBP的發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。M組和S組術后1周LBP發生率分別為15.00%、40.00%,術后2周LBP發生率分別為7.50%、30.00%。與S組相比,M組術后1周和2周LBP發生率降低(P<0.05)。兩組外周靜脈穿刺VAS(VAS-peripheral)比較差異無統計學意義(P>0.05);與S組相比,M組腰麻穿刺VAS(VAS-dural)及ΔVAS均降低(P<0.05)。與S組相比,M組術后2天和1周穿刺點疼痛發生率降低(P<0.05)。兩組術后PDPH發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。與S組相比,M組產婦滿意度較高(P<0.05)。兩組穿刺時間、首次穿刺成功率、穿刺異感發生率、麻醉平面上達T6百分比、仰臥位低血壓發生率、羅哌卡因和間羥胺用量比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組產婦術中/術后觀察指標的比較

2.3術后2周LBP發生的相關影響因素分析

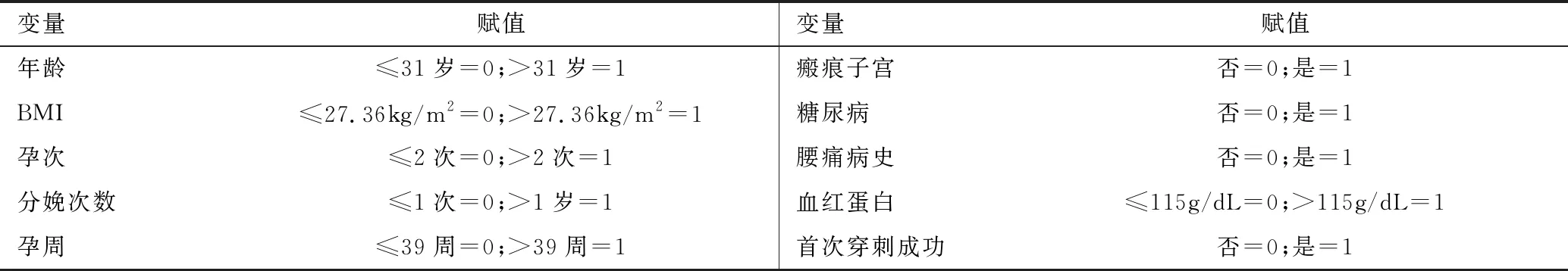

將連續性變量以中位數為分割點轉換成二分類變量,各變量賦值見表3。

表3 變量賦值情況

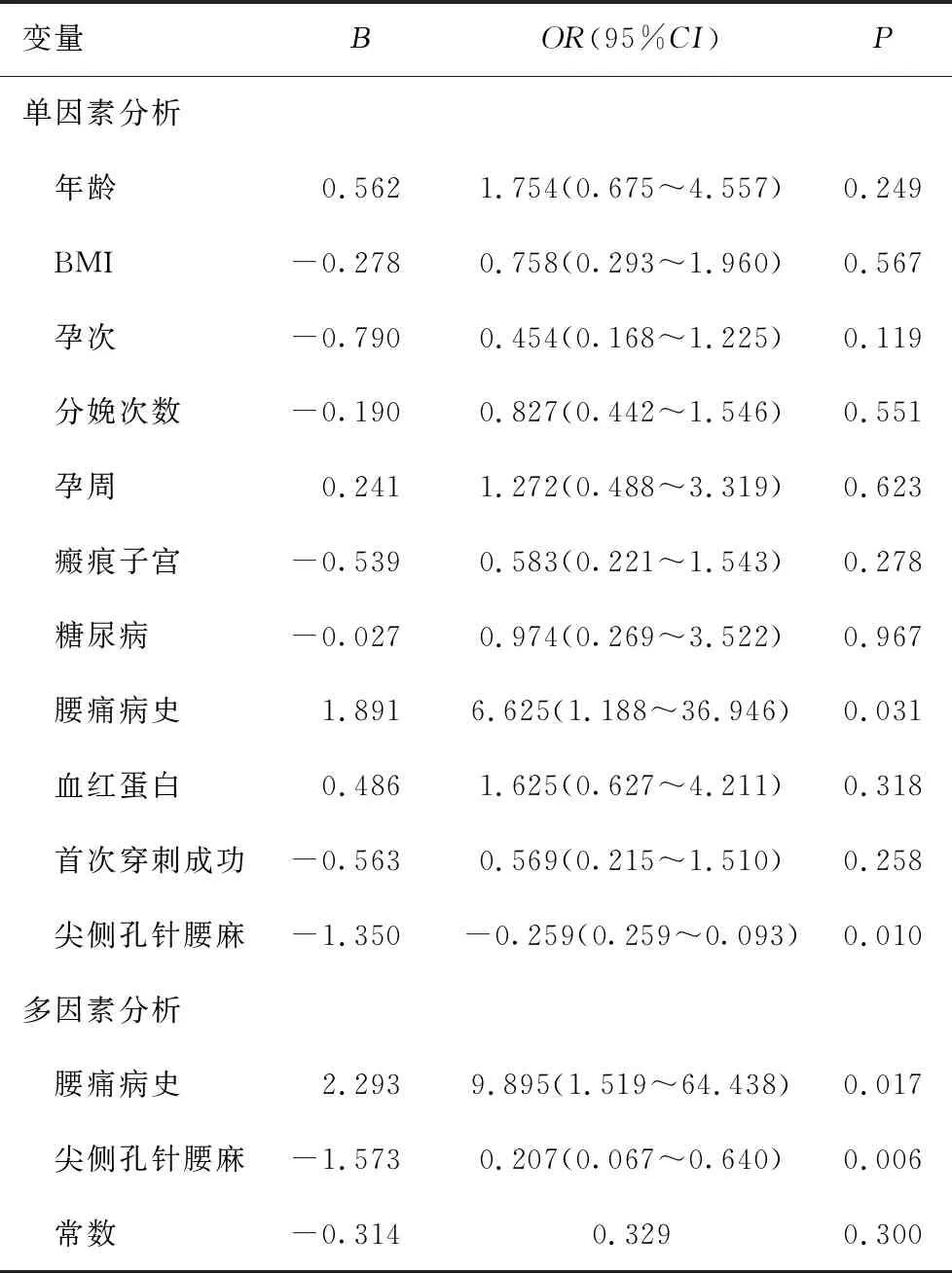

將表2中的變量先進行單因素Logistic回歸分析,選擇P<0.10的變量納入多因素Logistic逐步回歸分析,結果顯示尖側孔針腰麻和腰痛病史是剖宮產術后LBP發生的影響因素(OR值分別為0.207、9.895,P<0.05),見表4。

表4 術后2周LBP發生的單因素和多因素Logistic回歸分析

2.4術后2天穿刺點疼痛發生的相關影響因素分析

單因素Logistic回歸分析后,P<0.10的變量納入多因素Logistic逐步回歸分析,結果顯示分娩次數、血紅蛋白及尖側孔針腰麻是術后2天穿刺點疼痛發生的影響因素(OR值分別為6.575、0.117、0.081,P<0.05),見表5。

表5 術后2天穿刺點疼痛發生的單因素和多因素Logistic回歸分析

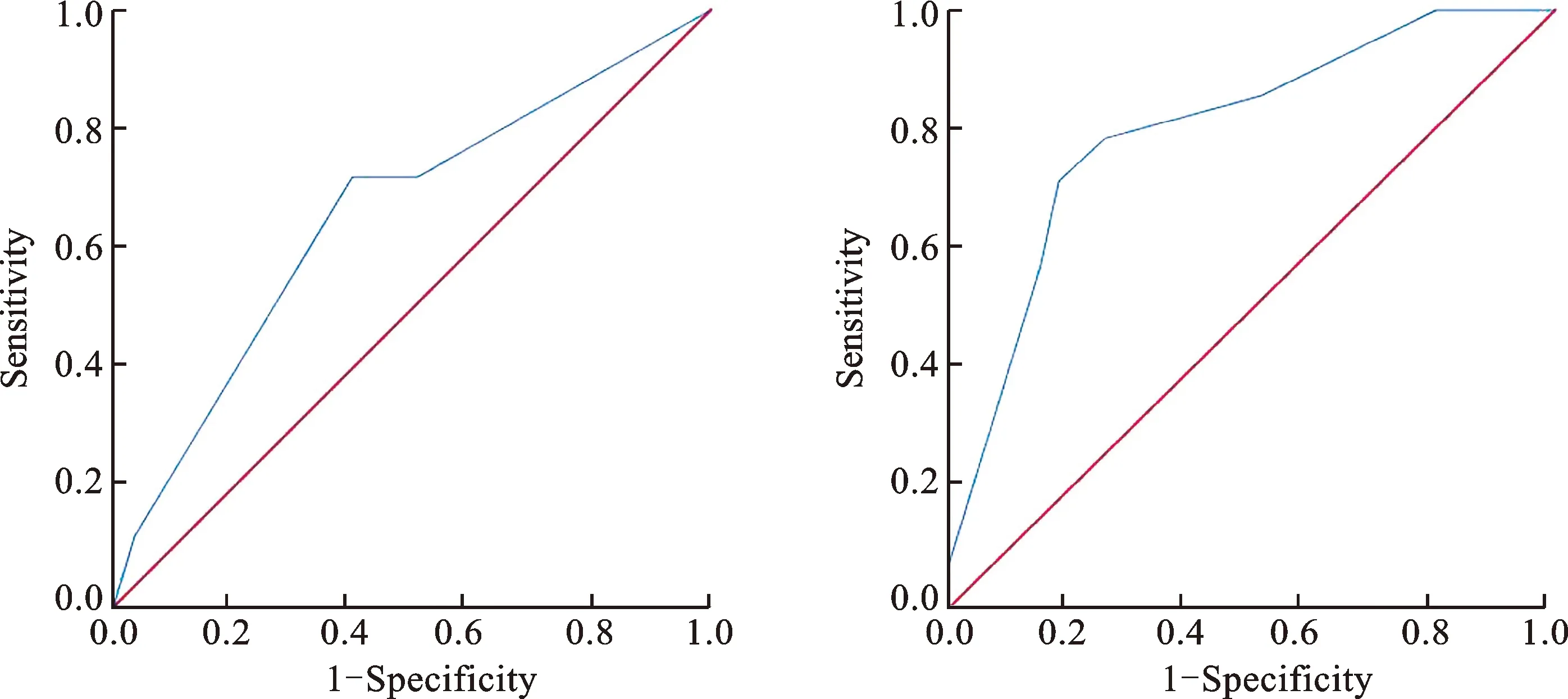

2.5術后2周LBP和術后2天穿刺點疼痛預測模型概率值的 ROC分析

根據術后2周LBP的多因素Logistic回歸構建方程:LogitP=-0.314+2.293×腰痛病史-1.573×尖側孔針腰麻。將邏輯回歸的預測概率值作為綜合指標,診斷腰麻下剖宮產術后2周是否容易產生LBP,以1-特異度為橫坐標,敏感度為縱坐標,繪制ROC曲線,對80個樣本進行內部驗證,該模型的AUC為0.656,P=0.026,95%CI:0.523~0.788,約登指數YI=0.32,Cut-off值=0.21(當患者術后2周LBP預測概率大于0.21時,就容易發生腰麻下剖宮產術后2周的LBP),敏感度為0.72,特異度為0.60。

根據術后2天穿刺點疼痛的多因素Logistic回歸構建方程:LogitP=-0.034+1.883×分娩次數-2.143×血紅蛋白-2.510×尖側孔針腰麻。將Logistic回歸的預測概率值作為綜合指標,診斷腰麻下剖宮產術后2天穿刺點是否容易發生疼痛,以1-特異度為橫坐標,敏感度為縱坐標,繪制ROC曲線,對80個樣本進行內部驗證,該模型AUC為0.801,P<0.01,95%CI:0.675~0.927,約登指數YI=0.53,Cut-off值=0.32(當患者術后2天穿刺點疼痛的預測概率值大于0.32時,就容易發生穿刺點疼痛),敏感度為0.714,特異度為0.880。見圖1。

圖1 術后2周LBP和術后2天穿刺點疼痛預測模型概率值的ROC曲線

3討論

3.1麻醉過程和產婦滿意度

本研究顯示兩組產婦在外周靜脈穿刺時VAS評分(VAS-peripheral)差異無統計學意義,表明兩組產婦在穿刺過程中對疼痛的敏感程度在同一水平線,但是在椎管內穿刺時VAS評分(VAS-dural)及與外周靜脈穿刺VAS評分差值(ΔVAS),M組明顯低于S組,這與之前的研究一致[3]。M組產婦對麻醉過程的滿意度高于S組,可能是因為在穿刺過程中較低的VAS評分,從而使得產婦對麻醉過程有良好的主觀感受。

3.2產婦術后PDPH

本研究兩組產婦術后2天PDPH發生率比較差異無統計學意義,與其他研究認為使用較細的穿刺針進行腰麻引起的PDPH沒有減輕結果一致[3]。又有研究認為使用較小規格的25號尖側孔針進行腰麻,PDPH發生率較低[9-10]。研究結果不一致的原因可能是S組用斜面針進行硬膜外穿刺未發生穿破硬脊膜導致嚴重的腦脊液滲漏,而且兩組在進行蛛網膜下腔阻滯時均采用25號尖側孔針。Cognat 等人[11]研究認為老年人PDPH的發生率低于年輕人,這可能與老年人疼痛感知或疼痛反應的降低有關,年齡可能是影響PDPH發生的重要因素。

3.3產婦術后LBP

有研究表明,剖宮產和硬膜外麻醉可能會增加術后慢性LBP的發生風險[7,12],甚至可以持續到術后6個月[6]。本研究結果顯示,兩組產婦LBP在術后2天的發生率沒有差異,與其他研究一致[3],可能是由于直入法硬膜外麻醉穿刺過程中不可避免損傷皮膚、皮下組織、棘上韌帶、棘間韌帶和黃韌帶,導致充血及反射性肌痙攣引起腰痛。然而我們在術后1周和2周的隨訪中發現,產婦LBP發生率在M組明顯低于S組,可能是由于隨著時間的延長,局部炎癥雖然可以吸收,棘上韌帶和棘間韌帶等組織的修復過程漫長,引起腰痛。本研究中M組采用25G細針穿刺,對韌帶損傷小,修復較S組快,可能是腰痛發生率較低的原因。同時在對術后2周發生LBP的多因素Logistic回歸中發現尖側孔針腰麻和術前有腰痛病史是其影響因素,這與其他研究結果一致[13-14]。盡管先前有腰痛病史是腰麻后LBP的危險因素,但是并不會加強其疼痛強度[13]。對納入尖側孔針腰麻和術前有腰痛病史這兩個因素進行Logistic回歸分析,并且針對該回歸模型的概率預測值進行ROC分析,雖然該模型沒有納入體位,以及懷孕期間和分娩后的巨大生理變化如腰椎前凸、重心改變、腹部肌肉喪失支撐導致的背部劇烈拉伸等影響因素[7],但是AUC=0.656,P<0.05,仍然具有一定的預測價值。

3.4產婦術后穿刺點疼痛

M組在術后2天和術后1周的穿刺點疼痛發生率明顯低于S組,這與其他研究一致[3],我們使用的25G尖側孔針穿刺針對組織的損傷明顯小于18G斜面硬膜外穿刺針,在術后1周隨訪中,M組產婦穿刺點均無疼痛感。通過多因素Logistic回歸分析得出,采用尖側孔針腰麻、血紅蛋白和分娩次數是術后2天穿刺點疼痛的影響因素。對術后2天穿刺點疼痛Logistic回歸模型的概率預測值進行診斷性分析,AUC=0.801,具有較高的診斷價值。兩組產婦在首次腰椎穿刺成功率比較差異無統計學意義,均避免了重復穿刺造成的局部肌肉韌帶損傷。兩組產婦在麻醉平面、首次穿刺成功率、穿刺異感、手術時間、仰臥位低血壓綜合征發生率、間羥胺用量、嬰兒出生時Apgar評分和臍靜脈血氣分析、尿管拔出時間和出院時間方面差異均無統計學意義,可見采用尖側孔針腰麻技術安全有效。

3.5局限性

本研究存在一定的局限性:未納入多胎妊娠和嚴重肥胖的產婦,有研究顯示孕前BMI過高或者過低都增加了妊娠合并癥和并發癥的風險[15]。由于研究目的和倫理限制,未對任何產婦進行脊柱磁共振檢查。此外,本研究是單中心研究,以后應招募更多的產婦,增加研究機構,增加隨訪時間,以獲得更可靠的結論。

綜上所述,采用尖側孔針腰麻可以降低剖宮產術后腰痛和穿刺點疼痛發生率,提升了產婦滿意度,且不影響手術進程和胎兒分娩結局,安全、可靠。

本研究作者之間不存在利益沖突。