整合教材學習內容,優化教學組織形態

摘要:針對教學實際中教學流程單一封閉、知識學習孤立零碎、能力訓練機械重復的弊端,本文主張關注文本“互見性”、讀寫“互促性”和素養“生長性”,整合教材內容,優化教學單元組織形態,形成橫向關聯互動、縱向進階銜接的課程內容結構,以實現學科知識結構化、學科能力表現化和學科經驗連續化,有效促進學生語文素養發展。

關鍵詞:初中語文;部編教材;內容整合;素養發展

*該文系安徽省教育科學規劃課題“基于項目學習的大單元教學形態與范式研究”(項目編號JK21140)的研究成果。

《義務教育課程方案(2022年版)》要求以核心素養統領學科的課程目標、課程實施、學業質量評價等,特別強調要對課程內容進行結構化整合。部編語文教材采用“人文主題”與“語文要素”雙線組織單元的結構體例,也是強調統整和融合,力求避免陷入分別落實、割裂呈現之誤區。但觀察教學實際情況,單一的線性教學依然占據主導,知識學習孤立零碎,能力訓練機械重復。如何有效整合教材內容,優化教學單元組織形態,形成橫向關聯互動、縱向進階銜接的課程內容結構?筆者試以部編教材七年級上冊第四單元為例,談談三點建議。

一、關注文本“互見性”,實現學科知識結構化

七年級上冊第四單元以“人生之舟”為主題,選編了《紀念白求恩》(紀念性文章)、《植樹的牧羊人》(小說)、《走一步,再走一步》(心理學故事)和《誡子書》(文言書信節錄)四篇課文。多數教師采用單篇教學方式,逐一講解相關知識,而后從人文主題的角度,為每篇貼上相應的“標簽”,要求學生聯系自身談感受,生硬地植入價值觀教育。例如《植樹的牧羊人》,多數教師僅按“小說三要素”,分“四步走”展開教學,即情節(梳理“我”與牧羊人的三次相遇)——人物(分析牧羊人的性格形象)——環境(體會高原環境描寫前后對比效果)——主題(總結牧羊人的精神品質和現實意義)。而對緊隨其后的自讀課文《走一步,再走一步》,依然是從梳理、復述情節,到透過心理描寫分析“我”的性格,再到討論有關懸崖環境描寫的作用,最后結合文末議論談談人生道理。既無視單個文本的獨特性,也忽視了多樣文本組合下復雜的知識結構和豐富的教學價值,教學程式化,內容簡單化,思考淺表化。同時,對“教讀”與“自讀”關系的理解片面,或僅在課時數量上稍加區別,或僅將“自讀”視為“教讀”教學效果的檢測環節。這樣的教學當然無法撬動學生思維,激發深度學習,更遑論高階思維的培養和語文素養的達成。

法國后結構主義批評家朱麗婭·克里斯蒂娃的“互文性”(intertextuality)理論認為,一個文本總會同別的文本發生這樣或那樣的關聯,其意義是在與其他文本交互參照、交互指涉的過程中產生的;任何文本都是一種互文,在一個文本中,不同程度地以各種能夠辨認的形式存在著其他的文本,諸如先前的文本和周圍文化的文本。互文性理論啟發我們:從單一視角或維度去孤立地看待文本,很難發掘文本的價值意義;不同的文本依照內容類型被選入教材,即以“同一主題的不同處理(或相似呈現)”的方式構成了教學意義上的“互文”;文本以彼此交織成網絡的形態存在,學生在從多個維度探究互文關系,能促成多元意義價值的生成,同時也完善了學科知識結構。

據此,我們可以這樣統合、集約教材學習內容。《植樹的牧羊人》和《走一步,再走一步》,同是闡釋人生道理(主題),同是講述故事(呈現方式),因此可以將兩文互為參照,設計主題學習活動——“如何講好一個有意義的故事?”,引導學生完成以下探究任務。

任務一:“故事時間”有何差異?

很多教師只關注了故事的內容,卻疏于對“故事”本身的思考,例如“故事時間”的差異及相應的剪裁、詳略的處理,導致學生的認知停留在表面。熱拉爾·熱奈特的敘事學理論將敘事時間區分為“故事時間”和“文本時間”。七年級教學中無需討論復雜的學術概念和深奧的專業理論,但可以籍此引導學生關注“長故事”與“短故事”的差異——牧羊人的故事持續了33年,大跨度的故事時間需要精心設計文本的時間節點,安排好每個節點的詳略;莫頓·亨特的故事只有短短的一天(或半天),這么短小的故事要想講得跌宕起伏、引人入勝,需要通過設計細節描寫、穿插敘事來豐富情節。通過這樣的對比,引導學生發現故事本身的時間跨度不同,講故事的方法應有所不同。

任務二:誰來講故事?

教學中普遍關注到兩文都是以“我”的口吻來講述,并由此講授“人稱”或“敘述視角”等專業知識。但是學生獲取知識,最重要的不是知道它是什么,不僅僅是作為一個名詞(knowledge)來接受,而是作為一個動詞(knowing)來經歷。知識教學如果僅僅停留在符號表征的傳遞上,它永遠只能是告訴式的。因此,我們可以設計“《植樹的牧羊人》中能去掉‘我這個角色嗎?”“如果由‘我的朋友杰里來講懸崖上的故事,可以嗎?”等活動,引導學生在真實的言語實踐中,體驗第一人稱“在場”的真實感,區別出“我”在故事中的角色差異(主人公、旁觀者、見證人等)。

任務三:選擇什么順序講故事?

任務四:如何呈現“意義(道理)”?

本單元的課文編排,意在引導學生思考人生問題,學會規劃人生,珍愛生命。同樣是以“講故事”的方式輸出道理,《植樹的牧羊人》開篇點題“想真正了解一個人,要長期觀察他所做的事。如果他慷慨無私,不圖回報,還給這世界留下了許多,那就可以肯定地說,這是一個難得的好人”,而后敘述故事,其間夾敘夾議,文末再次議論總結;而《走一步,再走一步》則是先回憶往事,后總結人生經驗,典型的先敘后議結構。但如果我們換一個角度,把“故事體”與本單元中的《紀念白求恩》相比,會發現雖然這篇紀念性文章也是通過寫人記事禮贊國際主義精神,謳歌無私奉獻、精益求精等高尚品質,卻是以“議”為主,因議而敘,議從敘出。不同類型文本的參照比對,為學生寫作提供了“呈現意義”的不同范本。

“互相觀照”的方法,突破了單調的線性教學結構,建構起文本間豐富多元的交互式網絡;打破了僵化機械的“三要素”“四步走”的教學模式,引導學生在探尋顯性或隱性的寫作慣例及變式中,理解有關“故事”的知識結構和“講故事”的策略認知。從整合的視角,將所學的內容相互聯系起來,構成一個連貫、有機的認知整體,幫助學生構建起更加完善的知識結構和思維體系;也打開了教材有限的單元空間,衍生出新的認知維度,促成多元探究和個性化學習。

二、關注讀寫“互促性”,實現學科能力表現化

部編教材重視寫作教學的相對獨立性,每個單元專設寫作專題,意在讓書面表達訓練落到實處。雖然教材編寫時力求將寫作與單元閱讀教學的學習重點相適配,但由于寫作任務與單課作業分列設置,再加上教師對寫作規律及讀寫關系的認識不夠清晰,導致閱讀與寫作常處于割裂狀態,單課作業與單元任務缺少序列關聯,高耗低效。

本單元的寫作專題為“思路要清晰”。教材給出了整體構思、確定寫作順序和列提綱等三項寫作建議,并在“寫作實踐”欄目設計了三個寫作任務,分別是:

1.如果以《二三事》為題,寫一篇記人的文章,你會寫誰?請列出作文的提綱。形式不限。

2.以《這天,我回家晚了》為題,寫一篇記敘文。不少于500字。

3.采訪你所在地區的一位名人,或者本校一位你不熟悉的教師,列出訪問提綱。訪問完成后,以《對的一次訪問》為題,寫一篇作文,跟同學分享你訪問的經過和感受。

同時,單篇課文的“積累拓展”欄目也安排了兩個寫作任務,分別是:

第12課《紀念白求恩》要求學生對文中“沒有一個不……,沒有一個不……”和“一個……,一個……”兩組句子嘗試仿寫,并體會其表達效果。

第13課《植樹的牧羊人》要求:我們所處的社會中也有很多默默“種樹”的人,他們以非凡的毅力,辛勤耕耘,種植著希望和幸福。你認識或聽說過這樣的人嗎?試為他寫一段文字,記錄他的事跡,并寫出你的評價和感受。

綜合分析這些寫作任務,有局部的句式仿寫和片段寫作,也有整體的提綱撰寫和全篇創作,呈現出逐步提升、梯度化訓練的特點;內容總體指向寫人記事,與單元閱讀材料直接關涉;寫作提示部分,重在指導學生養成構思習慣,學會精選素材、精當排序和處置詳略等,為學生明確寫作思路、學會清晰表達提供了必要的學習支架。但也存在一些問題。

單元寫作任務二設計了“這天,我回家晚了”的全命題作文,寫作提示中建議“可以用順敘,先寫自己遇到的事情,再寫回家晚了的結果;也可以用倒敘,先寫回家晚了的結果,再交代之前發生的事情”,這顯然是為訓練寫作順序而設題。但以事件結果來擬題,已經限制了寫作順序選擇的空間,且“提示”中“先寫自己遇到的事情,再寫回家晚了的結果”的表述,又將“順敘”狹窄化。筆者以為,如若采用“順敘”,不妨建議學生以回家晚了為起點,順著寫回家后發生的事情,其間以插敘的方式交代導致回家晚了的事由,豈不是更好?

此外,第13課的片段寫作,要求用“一段文字”記錄一個擁有多重優秀品質的人的事跡,還要寫出“評價和感受”,寫作內容與寫作空間根本無法匹配。

更為嚴重的是,一個單元中安排了5項寫作任務,對學生而言,實在是不輕的負擔;而且每項任務彼此獨立,沒有一條自始至終的“生長線”貫穿其中,這就讓寫作訓練缺少了穩定的可觀察的學習質量測評標準,很難準確地反映單元學習是否能夠有效地促進學生寫作思維、表達能力等素養的提升。

“過程寫作”(Process writing)主張“任何寫作學習都是一個漸進的過程”;學習科學強調學科知識需要經過學習和理解、應用和實踐、遷移和創新等關鍵能力活動,才能完成從具體知識到認識方式的外部定向、獨立操作和自覺內化。因此,筆者認為,單元內的寫作活動也應視為一個漸進的過程:學生需要在教師的全程指導下,經過多輪“構思——寫作——診斷——修改”,最終產出優秀作品;而有效的寫作知識并非靜態地呈序狀排列的,寫作能力的生長也不是單向線性的,寫作能力是在多要素彼此影響、互相制約中動態變化、螺旋式上升的。因此,需要基于寫作能力要素設計一個開放且有梯度的寫作任務,使之貫穿整個單元的讀寫過程,既有利于整合讀寫學習,將靜態知識學習及時轉化為寫作能力,同時也能直觀地呈現學生運用核心知識和活動經驗進行遷移創新能力的表現水平。

據此,筆者建議,可將教材中的5項寫作任務統整、重組,設計單元寫作總任務,題干為:我們所處的社會中也有很多默默“種樹”的人,他們以非凡的毅力,辛勤耕耘,“種植”著希望和幸福。你認識或聽說過這樣的人嗎?試為他寫一篇文章,記錄他的事跡,并寫出你的評價和感受。文體不限。

過程性寫作指導可分為以下五步:

第一步,思考:你會寫誰?他擁有怎樣的品質?哪些素材可以用來表現這些品質?請羅列出來,形式不限。

第二步,確定文體,你準備用什么樣的方式來記錄他的故事?可以參考《紀念白求恩》寫一篇人物評價,也可以仿照《植樹的牧羊人》《走一步,再走一步》講一講人物故事。

第三步,根據文體特點,構思文章結構。如果寫人物評價,采用總分還是并列式?如果是講故事,由誰來講述故事?準備選擇幾個故事,串連成線,還是單講一個故事,鋪展開來?如何安排敘議關系?列出作文提綱。

第四步,根據立意,明確寫作的重點,安排好詳略,注意細節描寫。

第五步,摘抄3篇課文中感染力強的語句,仿照其句式和用詞特點,潤色自己的習作。

綜上,從整體構思,明確寫作的意義,并學會圍繞中心篩選材料;到選擇喜愛的文體,設計引人入勝的結構;再到錘煉精彩動人的語言,巧妙滲透積極健康的價值觀和人生觀。寫作活動伴隨著閱讀同步展開,隨文學習的相關知識被一線貫穿的寫作任務整合起來,及時轉化為寫作思維和表達能力,并在寫作實踐中被系統化和結構化。

三、關注素養“生長性”,實現學科經驗連續化

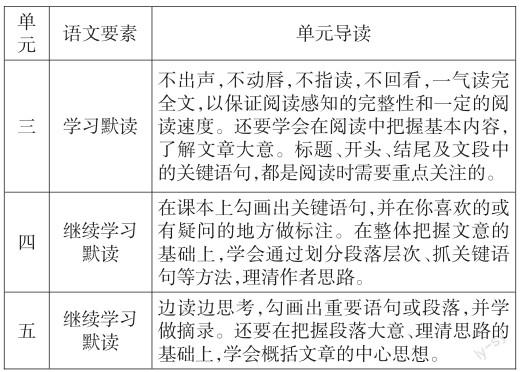

部編教材將“語文素養”的各種基本要素分解成若干個知識或能力訓練點,由淺入深,由易及難,均勻地分布在不同的教學單元和教學內容中,構成層級序列較為清晰的梯度結構。例如,七年級上冊三至五單元訓練默讀,三個單元的規劃如下:

從單元導語看,對默讀能力的訓練是循序漸進的:第三單元側重感知的整體性,保證速度的前提下,把握基本內容;第四單元強調勾畫重點語句,把握文章思路;第五單元則是在鞏固技巧的基礎上,提高概括文章內容的能力。從整體要求到具體方法,步驟清晰;從滿足連貫性,到追求速度乃至質量,難度遞增。

但奇怪的是,教材“助讀系統”中有關“默讀”的活動設計和方法指導,卻缺少漸進性和層遞性。一個明顯的表現是,第四單元12課《紀念白求恩》、13課《植樹的牧羊人》,與第五單元15課《貓》,課后“思考探究”欄目都設計了相似的信息梳理表,要求學生根據明確指定的分類條件,默讀課文,勾畫信息,摘錄或概括相關內容。如《紀念白求恩》要求從“對工作的態度”“對同志、人民的態度”“對工作的要求”三個方面,尋找“白求恩”與“不少的人”的差異;《植樹的牧羊人》指明“課文按時間順序”,提示從“牧羊人的情況”和“高原的情況”兩個角度,梳理“我”和牧羊人的三次見面;《貓》則指定從“來歷”“外形”“性情”“在家中的地位”“結局”五個方面,分別梳理三只貓的信息。定向的指令性任務背后是印證式教學思維,而訓練形式重復化、目標分級同質化更模糊了素養生長的層遞特點。

眾所周知,素養生長是一個循序漸進的過程,需要經歷示范、模仿、訓練,再到評價、反思、理解,最終形成獨立的判斷和創造。這就需要教師站在學生終身發展的高度,跳出單元局限,關注動態學情的動態變化和生長特點,設計難度逐層上升、空間逐步開放的學習活動,鼓勵學生從在教師指導下讀,到自主思考哪些是關鍵要素,自主繪制思維導圖,梳理信息,多元建構。整合教材內容,建立單元內、單元間及讀寫間的廣度、深度關聯,優化教學單元組織形態,讓學生在結構化的課程學習中獲得更加完善的知識結構,積累學習經驗,促成語文素養的發展與提升。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育課程方案(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]教育部組織編寫.義務教育教科書語文七年級上冊[M].北京:人民教育出版社,2016.

[4]朱莉婭·克里斯蒂娃.符號學:符義分析探索集[M].史忠義,等譯.上海:復旦大學出版社,2015.

[5]熱拉爾·熱奈特.轉喻:從修辭格到虛構[M].吳康茹,譯.桂林:漓江出版社,2013.

[6]約翰·哈蒂.可見的學習與學習科學[M].彭正梅,等譯.北京:教育科學出版社,2018.

(作者:辛衛華,安徽省蕪湖市教育科學研究所中學語文教研員、正高級教師)

[責編:尹達;校對:張應中]