基于農村固定觀測點調查數據分析農業補貼對廣東省糧食生產效率的影響

賴佳佳 湯晗蕾 劉彥君

摘 要 促進農戶增收是農業補貼的政策目標之一,針對廣東省水稻種植情況,基于理性經濟人假設和規模報酬規律,探究農業補貼政策對促進農戶增收的效率影響情況,利用2009—2015年廣東省農村固定觀察點微觀數據,從整體政策效率和農戶個人層面出發,對農業補貼政策與水稻生產的技術效率進行實證分析。研究表明,農業補貼政策與水稻生產效率的變動存在路徑依賴,補貼前后的水稻生產效率存在顯著差別,水稻生產受補貼影響較大,表明農業補貼政策對提高農戶增收的效率具有重要作用。同時,由于補貼的發放條件難核實、農戶對農業補貼政策的靈敏度不統一、單一的補貼規模與多樣化的經營主體不適配,導致農業補貼政策在增收方面對水稻生產仍存在較大的效率損失。基于此,從農業補貼的政策設計和執行方面提出優化建議。

關鍵詞 增收視角;農業補貼;糧食生產效率;廣東省

中圖分類號:F326.11 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.10.053

糧食安全是國家安全的重要基礎,2004年實施的農業補貼政策作為增加糧食生產的重要手段,在保障國家糧食安全上具有重要意義。2022年中央一號文件提出“全力抓好糧食生產和重要農產品供給”,以“穩”前行,為我國糧食的長期持續穩產保供提供戰略支持,將“保障國家糧食安全”提升到“底線”高度。2023年中央一號文件再次強調要抓好糧食生產,落實穩產保供的總基調。

1 現狀

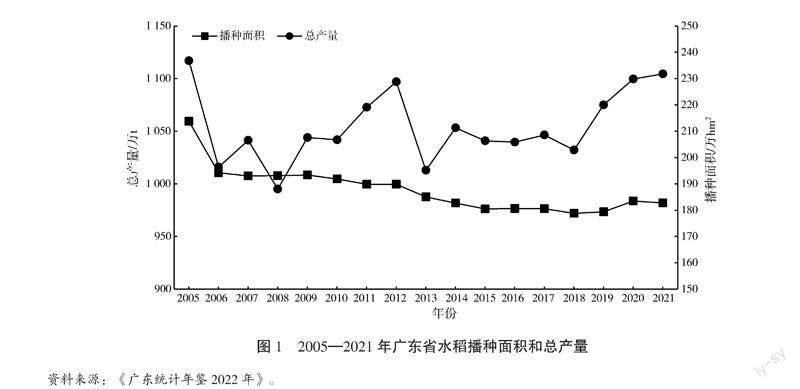

由圖1可知,2005—2021年廣東省水稻播種面積總體呈增長停滯狀態,年產量低于補貼前的總量,呈波動狀緩慢增長,共出現8次負增長情況。其中,2006年達到總產量負增長率的峰值,為9.05%,2008年總產量僅為994.970 9萬t,2016年負增長率更是躍升至近16年的歷史第二高,為7.67%。基于此,為探究農業補貼政策實施后,水稻播種面積和總產量出現不增反降現象的原因,本文對農業補貼政策與水稻生產的技術效率進行實證分析。

截至目前,已有大量文獻研究了農業補貼對糧食生產的影響,但主要集中在農業補貼的方式、實施情況與效果等方面。在農業補貼方式上,自2015年開始,我國的農業補貼政策主要集中在農機補貼、三項補貼、種糧大戶補貼和一些專項補貼上。受研究思路和方法限制,關于農業補貼對糧食生產的實施情況和效果仍存在較大分歧。有學者通過對廣東省2005—2010年水稻種植情況進行分析,認為當前水稻補貼政策存在補貼力度不足、補貼項目落實不到位等問題,影響了補貼政策的實施成效[1];部分學者通過實證分析認為,補貼可促使農戶改進生產技術,提高糧食生產效率,從而實現增產增收,提高農戶的種糧積極性[2-5];有學者認為糧食直補政策的實施優化了種植結構,提高了糧食產量,實現了增收[6-8]。

也有學者通過實證分析得出,農業補貼政策會抑制生產效率的提高。從長期來看,農業補貼會降低農業競爭力,推高糧食價格,對糧食產量影響較小,甚至會出現一定程度的負面作用[9]。通過數據包絡分析方法(Data Envelopment Analysis,DEA)模型,從政府和農戶視角出發,計算了補貼資金在提高農民收入方面的效率,結果顯示水稻生產的技術效率并未因補貼的發放而發生顯著差異,政策效果甚微[10]。

農業補貼政策的目標是實現農戶增收和糧食增產,這個政策目標也可以理解為提高農戶的收入預期,換言之補貼能否促進農戶增收就成了在農戶生產層面的一個重要影響因素,只有在明確感應到收入預期增長的情況下,才能調動農戶的生產積極性,促使他們的決策行為發生改變,繼而實現深層次的糧食安全目標。

廣東省稻種資源豐富,區位優勢顯著。因此,本文以廣東省為例,運用全國固定觀測點微觀數據,從促進農戶增收的視角實證分析糧食“四補貼”政策對農戶糧食生產效率的影響,對水稻生產活動進行剖析,為進一步完善農業補貼政策提供一定的數據參考。

2 理論分析與研究假設

農業補貼作為政府調節市場失靈的一種宏觀調控手段,其根本目的是促進農戶增產增收,繼而提高整個生產過程的生產效率,但在實際生產過程中,農業補貼政策執行的實際效果可能存在偏差,導致農業補貼的根本目的無法實現。筆者假定水稻種植農戶為理性經濟人,其進行農業生產的根本目的是追求收益最大化,要實現其收益最大化就要采取相應的種植決策行為。因此,農戶是否選擇種植水稻或擴大播種面積,都是基于其收入預期而進行決策的,而我國的農業補貼政策是以現金的形式按耕作面積發放,根據規模報酬規律,農業補貼在一定程度上可能會刺激農戶收入預期的提高,在這種情況下,為了追求更多的收益,就會出現兩種規模不經濟的決策方式:1)通過增加播種面積、改進生產技術、增加農資投入或提高品質等方式來增加收入,但這種決策行為可能會出現水稻的種植規模超過管理能力,農資的投入增加也可能會導致農戶的資金約束增強、生產要素的邊際效用遞減,從而加重效率損失;2)將播種面積控制在符合補貼標準的邊緣,而這種決策行為抑制了農戶生產的積極性,不利于保障國家糧食安全。

基于上述分析,綜合廣東省水稻生產的實際情況,本文提出以下2點假設。

假設1:農業補貼政策與水稻生產效率的變動存在路徑依賴,補貼前后的水稻生產效率存在顯著差別。

假設2:農業補貼政策在增收方面對水稻生產存在效率損失。

3 模型與數據

3.1 模型設定

研究農業補貼對促進農戶增收的影響,可以將農業補貼政策作為一種特殊的投入變量,與農戶的收入和糧食產量形成“投入-產出”的關系,即可以理解為農業補貼對農戶增收的效率問題。但考慮到農業補貼政策并不能作為一項獨立的投入變量影響農業產出情況,因此,在測量過程中通過結合其他生產變量,對是否加入農業補貼后的收入(即補貼前后獲得收入)的技術效率進行對比討論。根據現有研究整理可得,針對農業補貼對糧食生產的影響測量方式有很多,如隨機前沿模型、柯布-道格拉斯生產函數、政策效果評估模型和數據包絡分析法等,但在農業生產效率測算方面,數據包絡分析法具有更強的包容性和適配性。

數據包絡分析法(DEA)是一種非參數的統計估計方法,包括但不限于CCR模型、BCC模型,根據多個投入和多個產出的決策單元(DMU)觀察的數據判斷DMU是否位于生產可能集的“前沿面”上。而且,DEA不需要預先估計參數,可以有效地避免主觀因素的影響、簡化運算和減少誤差[11]。本文通過MaxDEA軟件,選擇DEA-BCC模型對水稻生產的技術效率進行測算。技術效率是指在既定的投入下產出可增加的能力或在既定的產出下投入可減少的能力,符合本文所需的對微觀經營主體生產效率的測量。假設決策單元(DMU)有m種投入,s種產出,共有n個DMU,則產出導向下的DEA-BCC模型如下:

(1)

式中:λi≥0,i=1,…,n;p=1,…,m;q=1,…,s;θ指的是DMU的效率值(0≤θ≤1);Xip指的是第i個DMU的第p項投入;Yiq指的是第i個DMU的第q項產出;Xip0、Yiq0為無效率的投入和產出,λi為第i個DMU觀測值的權重,當θ=1時,表示處于效率最優;θ<1時,即當前農業生產存在效率損失。

3.2 變量選擇與數據來源

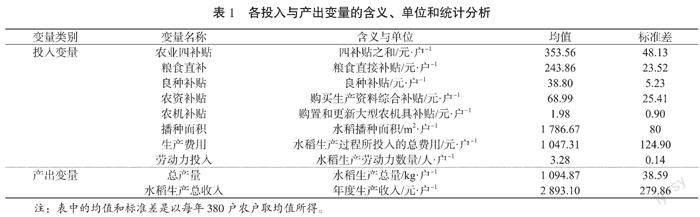

本文選取《2009—2015年全國農村固定觀察點數據》的微觀農戶數據,由于全國農村固定觀測點中關于農業補貼數據的跟蹤始于2009年,且2015年后的數據暫未更新完整,故而節選2009—2015年廣東省農戶樣本中從事水稻種植的農戶作為數據來源,經過對無效樣本的剔除與整理,共選取了380戶農戶參與本次研究。在進行水稻生產效率測算時,通過將樣本數據按年份拆分為7份截面數據進行計算,并將結果整合成面板數據。由于固定觀測點的問卷變量涉及范圍廣泛且解讀清晰,故而只選取出本研究所需的投入與產出變量予以測量(如表1)。其中,投入變量中的生產費用包括種苗費、農家肥折價、化肥費用、農膜費用、農藥費用、水電及灌溉費用、畜力費、機械作業費、固定資產折舊及修理費、小農具購置費、土地租賃費用、雇工費及其他間接費用。

4 實證分析

對農業補貼與水稻生產效率的研究分為兩個階段:1)從整體上測算水稻生產獲得的四補貼及其效率變化,判斷農業補貼政策與促進農戶增收技術效率的關系;2)從農戶個人的微觀層面進行測算,觀察農業補貼政策對水稻生產技術效率的影響。

4.1 農業補貼政策效率測算

為更直觀地從整體上觀測到農業補貼政策與水稻生產技術效率變化之間的關系,將農業補貼政策作為唯一的投入變量,水稻總產量和生產收入作為產出變量,根據“投入-產出”關系采用BCC模型對2009—2015年的農業補貼技術效率進行了測量,結果見表2。測量結果反映,隨著農業四補貼總額的上升,技術效率均值也逐年上升,即農業補貼與促進農民增收有內在聯系,補貼金額的增長與其技術效率的增長近似同步,體現了農業補貼的政策效果。

4.2 農業補貼對糧食生產效率的影響

在上述測量結果的基礎上,繼續從農戶個人微觀層面進行探究。為凸顯農業補貼在促進農戶水稻生產增收中的作用發揮,遂將補貼看作是水稻生產的額外收益,對補貼前后的生產效率進行對比討論。將農戶從事水稻生產所需的要素投入分為土地、勞動力與資本3類,其中土地指水稻播種面積,勞動力指生產所需的勞動力數量,資本指生產過程所有的物質費用。產出要素與前文一致,其中將水稻生產收入分為包含補貼的收益和不包含補貼的收益。綜上,通過SPSS 20.0對投入要素和產出要素進行描述性統計分析,以及利用DEA-BCC模型對水稻生產效率進行測量,計算結果詳見表3。

為進一步檢測補貼前后的技術效率變化情況,對這兩組數據進行了配對樣本t檢驗,以此來檢驗補貼前后的技術效率是否有顯著性差異。在進行配對樣本t檢驗前,需對兩組數據進行正態性檢驗,由于樣本數量小于5 000,故選擇S-W檢驗,結果顯示兩組數據的p值為0.884,無顯著差異,不能拒絕原假設,因此數據滿足正態分布,其峰度(0.947)絕對值小于10并且偏度(0.629)絕對值小于3。由于兩組數據符合正態分布,允許該數據進行配對樣本t檢驗。檢驗結果顯示:基于變量不包含補貼的技術效率配對包含補貼的技術效率,p值小于0.05,拒絕原假設,即兩組數據之間存在顯著性差異。其差異幅度Cohen's d值為2.306,差異幅度極大。

即補貼前后的技術效率差異較大,農業四補貼顯著提高了水稻生產的技術效率,農業補貼對促進農戶增收方面效果顯著。但水稻生產效率值反映,盡管補貼金額不斷增加,農戶的水稻生產活動仍存在較大的效率損失,效率損失值圍繞著0.4上下波動。根據微觀數據,部分農戶所獲得的補貼種類與預期可獲得的補貼種類存在差異,補貼收入不穩定,特別表現在農機補貼上,很多農戶此項補貼收入為0。與此同時,在生產成本不斷攀升的大環境下,農戶獲得的補貼金額與其水稻生產總支出相比,彌補作用甚微,特別是對種糧大戶而言,其全年生產投入與所獲得的農業補貼之間差額較大。此外,部分農戶水稻播種面積逐年減少的現狀也間接說明了2009—2015年的農業補貼政策并沒有很好地對農戶生產起到激勵作用,農戶的收入預期得不到提升或達不到收入預期,抑制了農戶的生產積極性。

5 結論與討論

本文的兩個研究假設均得到驗證,即農業補貼政策與水稻生產效率的變動存在路徑依賴,補貼前后的水稻生產效率存在顯著差別,在此基礎上可以得出農業補貼政策對促進農戶增收的效率發揮重要作用。

但農業補貼政策在增收方面對水稻生產仍存在較大的效率損失,主要有3方面原因:1)當前的農業補貼根據農戶的種植面積進行發放,但在實際生產活動中難以核實種植面積的真偽,存在“拿錢不種地”的現象;2)受農戶自身文化素質影響,農戶對農業補貼政策的靈敏度不一,科技參與度不高;3)當前的補貼類型對不同經營規模的農戶來說,政策效果是參差不齊的,無法對農業生產實現全覆蓋式的激勵功能,嚴重影響了種糧大戶的生產積極性。

基于前文的分析,筆者就政策設計和執行兩方面對農業補貼政策提出優化建議。1)政策設計。在補貼的種類和標準上,不同的經營主體和不同生產地區的情況迥異,應因地制宜、因“類型”而異,有針對性地擬定補貼的相關條例并予以保護和激勵,最大限度依托補貼政策刺激農戶的生產欲望,提高其收入預期,引導農戶在農業生產過程中,提高科學技術含量,發展適度規模經營,提高生產效率。此外,還要注意補貼金額的科學合理性,確定補貼閾值,通過科學地測量引導生產效率保持在最優區間,大幅度降低效率損失。2)政策執行。面對補貼條件核實難的問題,應利用跟蹤調查方法,對每個農戶的生產經營狀況實行專檔專管,進行長效監督。在此基礎上,輔以相關的生產獎勵方案,實現監管與激勵的雙重管理效益。此外,跟蹤調查方法還能及時地向政策靈敏度較低的農戶傳遞信息,提高補貼政策的落實率。

參考文獻:

[1] 劉洋,譚硯文,劉希,等.廣東省農業補貼政策對農民種植水稻的影響[J].廣東農業科學,2012,39(5):158-160.

[2] 陳姝覓,樊琦.湖北省遠安縣農業補貼政策效果研究[J].糧食科技與經濟,2020,45(5):46-50.

[3] FAN S,GULATI A,THORAT S.Investment, subsidies and pro-poor growth in rural India[J].Agricultural Economics,2008,39(2):163-170.

[4] 高鳴,宋洪遠,CARTER M.補貼減少了糧食生產效率損失嗎? :基于動態資產貧困理論的分析[J].管理世界,2017(9):85-100.

[5] 王歐,楊進.農業補貼對中國農戶糧食生產的影響[J].中國農村經濟,2014(5):20-28.

[6] 陳波,王雅鵬.湖北省糧食補貼方式改革的調查分析[J].經濟問題,2006(3):50-52.

[7] 曹芳.糧食主產區糧食補貼改革研究:以江蘇省的調查為例[J].南京師大學報(社會科學版),2005(3):40-44.

[8] 錢克明.中國“綠箱政策”的支持結構與效率[J].農業經濟問題,2003(1):41-45.

[9] HAPPE K,BALMANN A,KELLERMANN K.Structural,efficiency and income effects of direct payments:an analysis of different payment schemes for the German region ‘Hohenlohe[C]//2003 Annual Meeting. Durban, South Africa: International Association of Agricultural Economists, 2003:16-23.

[10] 李金珊,徐越.從農民增收視角探究農業補貼政策的效率損失[J].統計研究,2015,32(7):57-63.

[11] 李美娟,陳國宏.數據包絡分析法(DEA)的研究與應用[J].中國工程科學,2003(6):88-94.

(責任編輯:張春雨)

收稿日期:2023-04-13

作者簡介:賴佳佳(2000—),女,廣東普寧人,在讀本科生。E-mail:15015197440@163.com。