文化引導的社區公共空間更新設計研究

——以玫瑰西苑社區為例

潘昊煒 孟繁星 鄭革委

社區是市民生活的載體,也是城市發展時留下的印跡。大規模的棚戶區改造和整體重建雖然能夠快速改善居民的生活環境,但也破壞了社區原有的結構風貌,動搖了社區原有穩固的鄰里關系,文脈的傳承被割裂。此外,盲目快速的建造,還造成了新建環境趨同現象。因此,從社區的公共空間著手,提升社區空間的利用率,挖掘社區空間潛在價值的更新模式成為當前我國城市老舊社區更新的新途徑,也是存量更新時代的主流做法。

1 社區公共空間更新原則

1.1 文化引導

聯合國教科文組織在《文化多樣性宣言》中指出:“文化”是城市和人類社會特有的精神特征、物質特征、及感情特征[1]。文化引導旨在將空間和景觀作為文化的載體,利用顯性和隱性的方式將文化置入進載體中。植入的前提需要充分發掘社區和城市獨特的歷史文化背景,利用社區空間和景觀作為展現文化內涵的載體,通過設計空間與文化元素相融合的方式,呈現出具有地域文化內涵的社區公共空間,文化引導的目的是傳達和強調特定地區的文化身份和價值,展現當地特有的文化和歷史背景。

1.2 尺度控制

愛德華·霍爾[2]認為人類在公共空間中有4 種尺度—親密尺度、個人尺度、社交尺度和公共尺度。社區更新的尺度原則是減少“被動式”消極空間,增加促進“主動交流”的社交尺度空間,將原有不適宜的空間尺度進行再劃分,形成小、中、大3 種不同空間以適應多元的社區功能情景。

1.3 居民參與

理查德·C·博克斯[3]強調:“居民參與有助于建立和諧且富有活力的社區”,在社區公共空間的建設中,居民的參與能夠保證社區的建設和他們自身的利益,形成雙贏的局面。

居民參與原則,讓社區居民在更新過程中的身份發生了轉變,從更新的被動參與者變成了社區更新的建議者、協助者,甚至是建設者。讓社區居民參與到社區更新中,培養居民的社區空間意識,激發居民的想象力和創造力。

1.4 和諧共生

黑川紀章[4]在《新共生思想》中指出:“共生是尊重和保護雙方的圣域”,然而當代很多社區往往只從功能主義出發,機械的設計,看似打造功能合理,但缺少人文關懷和自然景觀的營造,人和社區的關系依然存在矛盾,甚至是二元對立的。筆者認為,人與社區環境的共生關系應是互相融合的,自然生態的,人文關懷的而充滿人情味的。社區的功能空間盡可能的引入自然和人文要素,締造人與社區環境的和諧共生。

1.5 空間開合

簡·楊蓋爾[5]在《人性化的城市》一書中表示:“適宜的尺度和環境是創造交往的前提”。社區的空間開合是強調利用景觀去重新對缺少人情味的大空間進行分割和圍合,打開聯通相對封閉的小空間,形成若干相互滲透的適度空間,從社區使用者的角度出發,營造尺度宜人的景觀場所,有利于鄰里之間的互動和交流,營造豐富多元的空間情境。

2 玫瑰西苑社區項目概況

2.1 項目背景

2020 年,武漢市漢陽區政府遵循中國政府的老舊社區改造決策部署,將老舊社區改造列為重點民生保障項目,在全區范圍內開展老舊社區的改造工作,計劃在3 年內完成全區45 個老舊社區的改造工作,玫瑰西苑社區的改造應時開啟。

玫瑰西苑位于漢陽大道北側與玉龍路西側的交匯處,西面為武漢市財政學校,南面臨近玉龍路地鐵站,周邊覆蓋有商超,公交和地鐵站,具有良好的交通和商業環境。之外,玫瑰西苑社區的附近還存有豐富的人文景觀和自然風景區,如歸元寺,晴川閣、古琴臺,龜山風景區,月湖公園等武漢著名的風景旅游勝地。

2.2 現狀分析

玫瑰西苑小區屬于21 世紀初的商品住宅小區,建設超過20 年之久。社區景觀以廣場和封閉式的種植池為主。社區的基本設施和環境標準已不適應當前的社會發展和居民生活指標要求。由于社區管理的疏忽,導致小區的活動區域長期處于破敗的狀態,社區的公共空間存在多種問題,具體問題如下。

2.2.1 植物景觀缺乏

玫瑰西苑社區的綠化率為30%,剛剛達到國家要求的標準,植被僅以喬木和草地相搭配,缺少層次性和多樣性,綠化觀賞性不足。

2.2.2 功能缺失,設施不完善,尺寸材質不合理

社區的廣場區域是社區居民的活動中心,是社區風格構成的一部分,也是社區的視域焦點,通過對玫瑰西苑的實地調研發現社區公共空間存在綠化面積大,但使用率低,出入口和道路尺度規劃不合理,娛樂設施形同虛設,場地狹小,缺少休息座椅,無障礙設施與親子互動空間等問題。此外,廣場的鋪裝也存在很大的問題,廣場的地面鋪裝為大理石和瓷磚硬質鋪裝,表面光滑,若老人和小孩在硬質鋪裝上摔倒極易受傷。

3 玫瑰西苑社區公共空間更新設計策略

3.1 設計目標

通過挖掘本地區及玫瑰西苑社區的文化內涵,旨在提升社區的文化氛圍,通過更新的設計手段,完善社區公共空間的功能,提升社區的景觀環境品質,營造和諧的全齡友好型社區。

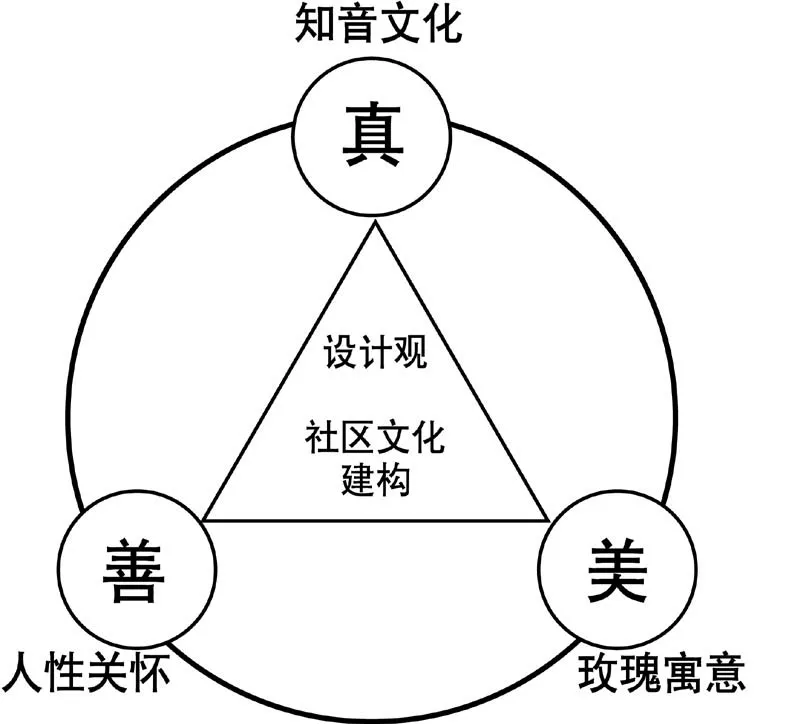

3.2 社區文化建構

分析提取本地區及社區文化要素,建構以“真、善、美”為內涵的玫瑰西苑社區文化,引導社區公共空間的更新改造設計(圖1)。

圖1 設計觀 社區文化構建(來源:作者自繪)

3.2.1 真—知音文化

“真”的概念是設計提取武漢市特有的文化主題 “知音文化”,傳承中國春秋戰國時期的俞伯牙和鐘子期的友情所演化出的知音文化,它代表著人與人之間真摯的友誼,以此為引導增強社區空間的交往屬性。

3.2.2 善—人性關懷

“善”是設計中無微不至的人性關懷。設計聚焦人與社區的和諧關系,構建以人為本,以“善”為核心的設計觀,通過社區的人性化改造構建全齡友好的新型社區。

3.2.3 美—玫瑰寓意

設計提取社區的名字“玫瑰”為母題,以玫瑰的寓意和色彩構建社區的空間展現社區的玫瑰之美。

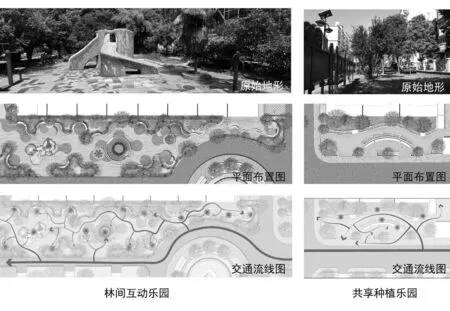

3.3 公共空間規劃格局

設計將社區的公共空間視為一個整體,在社區原有的空間肌理和整體風貌結構的基礎上進行局部有控制的再梳理。充分利用社區現有資源,架構起“一廳、兩園、三軸”新的社區空間結構:第1,“一廳”指的是社區的中心廣場。廣場是社區核心的開放空間,也是視域焦點。設計雙環交融的廣場形態,是承載社區居民公共文化活動的“交往客廳”。第2,“兩園”是中心廣場以北的圍合的景觀種植池和活動區。以和諧共生、空間開合和居民參與為原則,將較封閉小空間開放聯通,破碎的空間進行再整合,通往兩園之間,新規劃的園路曲徑通幽,視線的導引,趣味橫生,如圖2 所示。第3,“三軸”分別是貫穿社區東西和南北走向的兩條功能軸,圍繞中心廣場和2 個互動樂園而建立的東西向娛樂互動軸。娛樂互動軸串聯起了社區主要的景觀節點,并形成新的社交活力增長軸。

圖2 林間互動樂園和互動種植樂園(來源:作者自繪)

3.4 玫瑰西苑社區公共空間的分區設計分析

基于社區空間存在問題分析,社區文化的建構,以及對“一廳、兩園、三軸”社區規劃結構的梳理,對公共空間進行分區設計。

3.4.1 社區中心廣場

設計將知音文化、玫瑰元素、人性化設施植入到廣場景觀設計之中,通過雙環形態疊加交匯,象征友誼和美好,彰顯社區的“真、善、美”的文化內核。廣場原有三峽壩址巖心紀念雕塑,傳承了三峽大壩建設的光輝記憶,由于社區缺乏管理,導致雕塑破敗。設計將廣場雕塑視為社區的精神堡壘,在雕塑的四周搭建抽象的玫瑰形態構筑物將其圍合,突出巖心雕塑的主體地位,使其重新煥發生機。

新廣場中的風雨廊架景墻雕刻以“善”為主題格言文字,起到教育的作用。廣場新增加的無障礙坡道,也是關照老年人群,殘障人士的善意的細節表達。廣場石材鋪裝雕刻知音文化的文字和圖像,呈現“真”的文化內核,突出社區友誼的概念,也暗合這里是社區居民交往的場所(圖3)。

圖3 中心廣場(來源:作者自繪)

3.4.2 林間互動樂園

重新設計現狀使用率不高的兒童活動區,搭配高低錯落的植物景觀和“真、善、美”文化景墻裝置,賦予場地新的活力,滿足不同年齡段居民的使用需求,營造美感和寓教于樂的場所。

3.4.3 共享種植樂園

共享種植樂園的空間造型以玫瑰的顏色及其藤蔓形態為靈感,弧形的形態與場地微地形相互呼應。區域內新的慢行系統設計提供了多種通過的可能,沿園路均勻布置30 個移動共享種植箱,居民可自由的使用,為社區生活增添樂趣。共享種植是推動社區居民參與社區事務的良方,也是踐行人與人之間“真、善、美”社區文化的最佳呈現,一方面拉近了社區鄰里之間的關系,促進鄰里和睦;另一方面,也喚醒了社區居民的“主人翁精神”有助于形成公眾參與美化社區。

4 結語

社區更新是改善老舊社區面貌的新模式,具有可操作性和推廣性,可以切實的改善社區人居環境,提升生活品質。本文的觀點,更新改造設計不僅要關注空間的美觀性和功能性,更要注重地區特色文化的挖掘和運用,以文化為引導,通過設計將地區文化沉淀在社區場地中,豐富社區文化氛圍,增進社區居民的文化認同感和歸屬感。玫瑰西苑社區的更新實踐是一次以文化為引導的社區公共空間更新的探索嘗試,旨在打造物質空間和人文精神相融合的全齡友好的社區空間環境。