電解質對喀斯特地區土壤團聚體穩定性的影響①

馬占龍,肖 雁,黃 娟,韋 慧,楊鈣仁,何鐵光,鄧羽松,3*

電解質對喀斯特地區土壤團聚體穩定性的影響①

馬占龍1,肖 雁1,黃 娟1,韋 慧1,楊鈣仁1,何鐵光2,鄧羽松1,3*

(1 廣西大學林學院,廣西森林生態與保育重點實驗室,南寧 530004;2 廣西農業科學院農業資源與環境研究所,廣西耕地保育重點實驗室,南寧 530007;3 中國科學院亞熱帶農業生態研究所,亞熱帶農業生態過程重點實驗室,長沙 410125)

為研究電解質對喀斯特地區土壤團聚體穩定性的影響,選取廣西南寧馬山縣3種土地利用石灰土作為研究對象,分析土壤團聚體在不同濃度(0、0.05、0.10、0.20、0.50、1.00 mol/L)電解質(NaCl、KCl、MgCl2)溶液中的穩定性和破碎過程。結果表明:①隨著電解質溶液濃度增加,團聚體穩定性降低,團聚體粒徑分布中3 ~ 5 mm的粒徑組分減少,<0.25 mm粒徑組分增加,電解質濃度>0.10 mol/L后團聚體穩定性緩慢降低,不同電解質對團聚體穩定性的影響表現為:NaCl>KCl>MgCl2。②在破碎試驗中的第1 min內大部分團聚體產生破碎,電解質溶液中的團聚體破碎速率明顯快于純水中。③基于MWD值引入的“團聚體動態穩定指數”研究表明,土壤團聚體在受電解質干擾下動態穩定性高低在不同用地類型中依次表現為:柑橘園、桉樹林、坡耕地。綜上,電解質顯著影響喀斯特地區土壤團聚體穩定性,且隨著電解質濃度的增加團聚體穩定性逐漸降低。該研究結果可為喀斯特地區土壤侵蝕防治提供理論依據。

電解質;團聚體穩定性;石灰土;喀斯特

西南地區是我國喀斯特分布面積最大以及生態最脆弱區之一。由于該地區位于溫暖潮濕的熱帶、亞熱帶,強烈的喀斯特作用使該地區廣泛發育形成典型的峰叢、峰林等地貌[1-3]。喀斯特地區地貌環境的崎嶇破碎和土壤的淺薄且不連續等因素,導致該地區生態環境脆弱[4-5]。并且隨著社會經濟的發展,人類對土地不合理的開發利用造成喀斯特地區人地矛盾愈發突出[6-7],各種不科學的耕作模式和非可持續性的經營管理方式并存,進而使該地區產生嚴重的水土流失、石漠化等問題[8]。

團聚體作為土壤的基本單元,對于維持土壤質量、優化土壤結構等具有重要意義[9]。團聚體穩定性作為評價土壤侵蝕的重要指標,微觀上與土壤機械組成、有機碳、土壤溶質等因素密切相關,宏觀上則受土地利用方式、植被類型、氣候環境等因素的影響[10-11]。土壤溶質組成及其濃度是對土壤團聚體穩定性產生影響的重要因素。Le Bissonnais[12]研究表明,多價陽離子對團聚體穩定性有較強的促進作用,單價陽離子則有很強的消散作用。電解質中陽離子濃度是控制黏粒分散或絮凝的主要因素之一[13-14]。陳忠柳等[15]研究發現,Na+、K+、Ca2+、Mg2+是喀斯特地區土壤中存在的主要陽離子類型,其中Ca2+的含量遠高于Mg2+。石灰性土壤中Ca2+和Mg2+對土壤的消散作用相近[13]。根據電解質與團聚體相關的理論,土壤在高濃度的Ca2+條件下,Ca2+含量發生少量的變化不易對團聚體產生顯著影響[15]。土壤中適量K+、Mg2+等離子的存在有助于植物生長發育和產量提升,但過量使用各種化肥、農藥和用鹽堿水灌溉等,導致的土壤電解質種類和濃度大幅增加會破壞土壤溶液中的電解質平衡,進而影響土壤團聚體的穩定性,甚至會造成喀斯特地區土壤侵蝕和退化的加劇[15]。喀斯特土壤中Na+、K+、Mg2+等主要電解質的類型及濃度變化,對土壤團聚體的影響以及團聚體穩定性的具體變化規律尚不明確。由于電解質本身的微觀性和作用的隱蔽性,加之喀斯特石灰土地區農林耕作用地的碎片化,使得該地區農林生產中電解質對土壤結構和質量的影響常被忽視,同時該地區土壤侵蝕的防治措施也缺乏該方面的理論支持。

因此,本研究以喀斯特地區石灰土為研究對象,以不同濃度的3種電解質溶液(NaCl、KCl、MgCl2)處理土壤團聚體,研究電解質類型和濃度對喀斯特土壤團聚體穩定性的影響,以明確電解質溶液條件下喀斯特土壤團聚體穩定性的變化規律,為喀斯特石灰土地區農林生產和水土保持工作提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗土壤

供試土樣于2021年6月采自廣西南寧馬山縣典型的喀斯特地貌區(108°27′ E ~ 108°31′ E,23°62′ N ~ 23°64′ N),本研究選擇縣內3種典型的石灰土用地類型(坡耕地、柑橘園、桉樹林)進行采樣。該縣位于南亞熱帶季風氣候區,年均氣溫21.2 ℃,年平均無霜期362 d,年均日照時長約1 479 h,雨熱同期,年均降水量約1 693 mm,降水多集中在夏季。在各樣地選擇有代表性的區域設置3個面積為20 m × 20 m樣方,采集表層土壤(0 ~ 20 cm土層)作為樣品,每種用地類型設置3個重復。土樣自然風干去除雜物后,研磨過篩,裝自封袋儲藏備用。同時采集原狀土樣用于團聚體穩定性分析,并用塑料盒盛裝運回實驗室,風干后沿自然裂縫掰開為10 mm 左右土塊,儲藏備用。

1.2 土壤基本性質測定

采用常規分析方法測定土壤基本性質[16]。土壤機械組成采用吸管法測定,并按美國農部制劃分標準分為砂粒(0.05 ~ 2 mm)、粉粒(0.002 ~ 0.05 mm)和黏粒(<0.002 mm)3個粒級;有機質測定采用重鉻酸鉀外加熱法;pH測定采用電極法,土水質量比為1∶2.5。供試土壤的部分基本性質見表1。

表1 供試土壤基本理化性質

注:同列不同小寫字母表示不同用地類型間差異顯著(0.05),下同。

1.3 Le Bissonnais法測定土壤團聚體穩定性

采用Le Bissonais法(下文中簡寫為LB法)中的快速濕潤法(FW)、慢速濕潤法(SW)和預濕潤振蕩法(WS)測定團聚體穩定性[12]。將掰開的原狀土樣進行篩分獲取粒徑3 ~ 5 mm的團聚體并風干,然后將團聚體置于40 ℃的烘箱中烘24 h至恒重,分別采用上述3種濕潤方法進行處理。快速濕潤法:稱取5 g團聚體,在燒杯中用純水浸沒10 min;慢速濕潤法:稱取10 g團聚體并均勻鋪于張力–0.3 kPa的濾紙上靜置并完全濕潤30 min;預濕潤振蕩法:稱取5 g團聚體,加入盛有酒精的燒杯中浸沒并靜置10 min后,吸出酒精,并轉移至盛有純水的錐形瓶中,塞緊瓶塞上下顛倒20次后靜置30 min并去除水。3種處理后的團聚體用95% 的酒精洗入50 μm篩孔的篩子中,在酒精中上下均勻振蕩20次(振幅約2 cm),將篩網上的團聚體顆粒用酒精沖洗至鋁盒,吸出上清液后,在40 ℃的烘箱中烘干至恒重,再用3、2、1、0.5、0.25 mm的套篩進行干篩分篩,稱取各粒級破碎團聚體的質量,再分別計算平均重量直徑(MWD),每個處理重復3個平行。通過相對消散指數(RSI)和相對機械破碎指數(RMI)[12,17]評價土壤團聚體對消散作用和機械破碎作用的敏感程度。

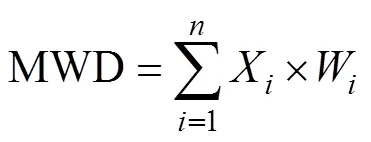

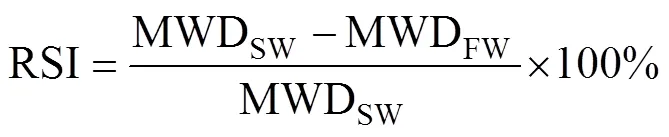

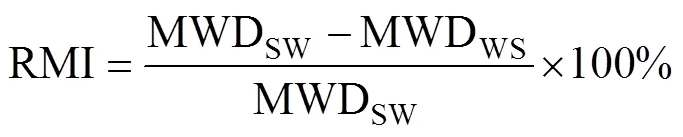

式中:MWD為團聚體平均重量直徑,mm;為篩子個數;為篩分出來第級團聚體的平均直徑,mm;為第級粒徑范圍團聚體質量占土壤樣品干重的百分數,%。

式中:MWDFW、MWDSW和MWDWS分別為快速濕潤、慢速濕潤和預濕潤振蕩3種處理的MWD值,RSI、RMI為相對消散指數和相對機械破碎指數,%。

1.4 電解質溶液條件下測定土壤團聚體穩定性

參考LB法中的快速濕潤法,采用不同濃度(0、0.05、0.10、0.20、0.50、1.00 mol/L)的電解質(NaCl、KCl、MgCl2)溶液對團聚體進行處理。該試驗具體操作中,除浸泡團聚體的液體由純水換成不同類型和不同濃度的電解質溶液外,其他操作與LB法中的快速濕潤法相同,最后稱取各粒級破碎團聚體的質量,并分別計算MWD值。

對于團聚體隨時間的破碎情況進行電解質溶液中的團聚體破碎試驗。具體過程為:取10粒(3 ~ 5 mm)均勻的團聚體置于3 mm孔徑的篩子上方,緩慢浸沒于各濃度(0、0.05、0.10、0.20 mol/L)的3種電解質溶液中,根據團聚體破碎情況隨時間變化記錄不同時長(5、10、30 s,1、2、5、10 min)中團聚體的破碎數量。團聚體穩定度采用指標AS表示,即濕潤過程中完整團聚體的個數占試驗團聚體總數的比值。

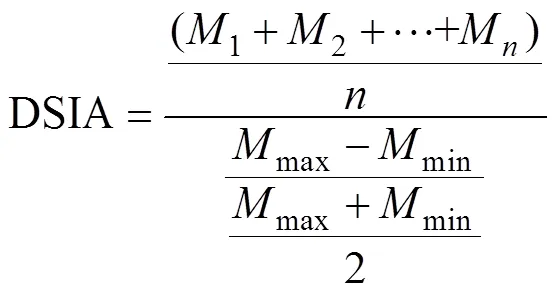

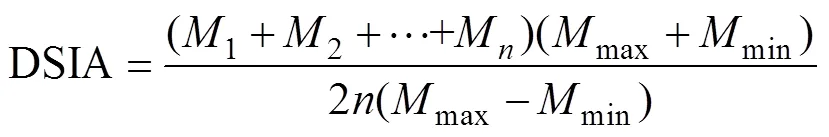

1.5 基于MWD值的團聚體動態穩定指數計算

本研究在MWD值的基礎上引入“團聚體動態穩定指數(dynamic stability index for aggregates,DSIA)”這一概念:在進行基于某一影響因子的分組梯度的土壤團聚體穩定性研究時,通過各梯度分組團聚體的MWD值的平均值、極值及極差之間的關系來反映其整體動態穩定性的指標,即團聚體動態穩定指數。

即

式中:DSIA為團聚體動態穩定指數;1、2…為各分組處理的MWD值,mm;max為分組處理中最大MWD值,mm;min為分組處理中最小MWD值,mm;為分組處理的組數。

1.6 數據處理

采用Excel 2019和IBM SPSS Statistics 23.0進行數據處理和統計分析,采用Origin 8.0進行作圖。

2 結果與分析

2.1 LB法下團聚體穩定性特征

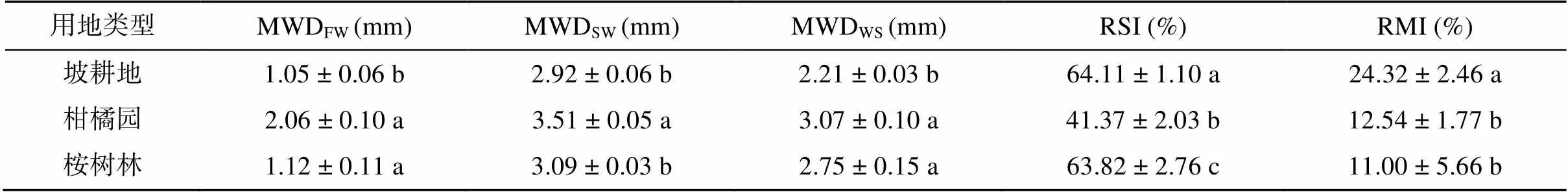

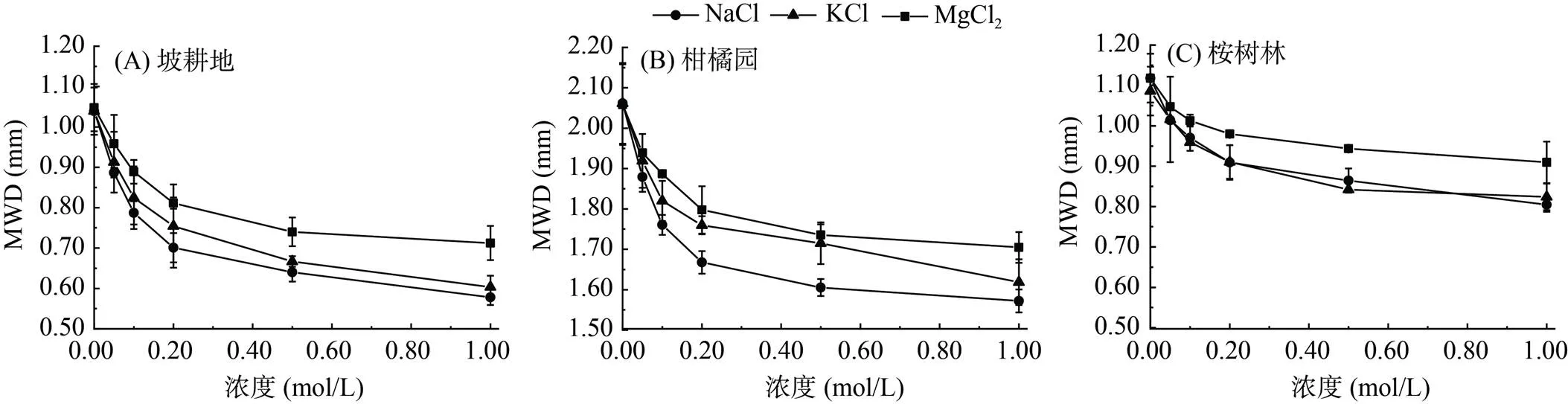

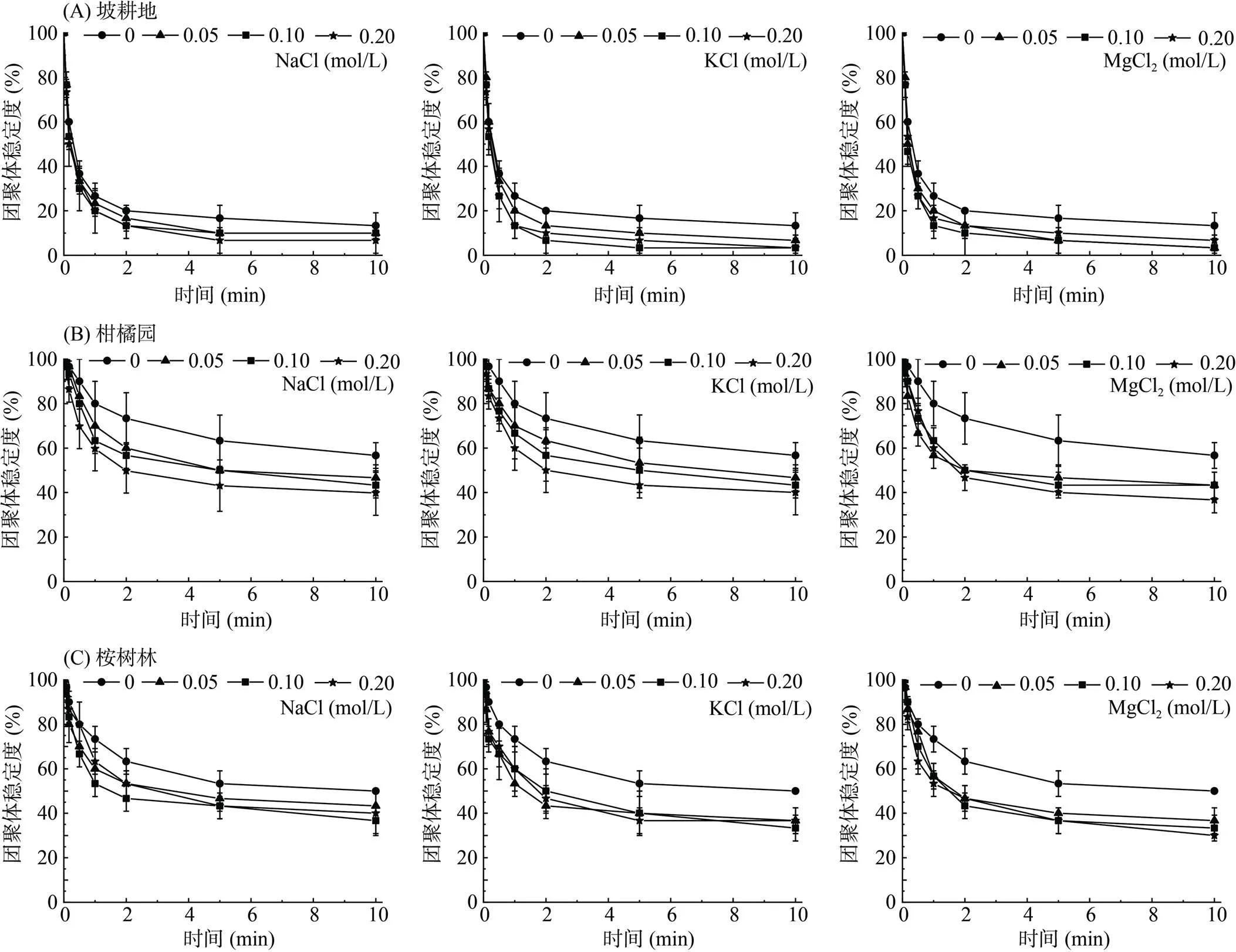

采用LB法測定的各用地類型土壤團聚體MWD值均表現為:MWDSW>MWDWS>MWDFW,其中1.05 mm 表2 LB法下團聚體穩定性特征 注:表中MWDFW、MWDSW和MWDWS分別為快速濕潤法、慢速濕潤法和預濕潤振蕩法處理條件下的團聚體平均重量直徑;RSI和RMI分別為相對消散指數和相對機械破碎指數。 2.2.1 土壤團聚體MWD變化特征 如圖1所示,坡耕地、柑橘園和桉樹林3種石灰土用地類型的土壤團聚體MWD值對3種電解質溶液濃度變化的響應規律相似,均表現為隨電解質溶液濃度的增加而減小,當電解質溶液濃度增加到一定值后MWD值的變化逐漸減小。其中,受電解質溶液濃度變化影響最強烈的坡耕地土壤團聚體,在0 ~ 0.10、0.10 ~ 0.20、0.20 ~ 1.00 mol/L的NaCl溶液濃度變化范圍內,MWD值隨濃度的變化率分別為:2.52、0.86、0.15(MWD的變化率:在電解質溶液某個濃度變化范圍內,MWD值在電解質的單位濃度內的變化量)。從MWD值在電解質溶液不同濃度范圍內的變化率可以看出,土壤團聚體在0 ~ 0.10 mol/L的電解質溶液中MWD變化率是在0.20 ~ 1.00 mol/L的電解質溶液中的10倍以上。坡耕地土壤團聚體在其他電解質溶液中也有相似的規律,表明團聚體穩定性的減弱主要發生在電解質溶液0 ~ 0.10 mol/L濃度范圍內。總體上電解質溶液濃度小于0.10 mol/L時,濃度變化對團聚體穩定性影響非常顯著(0.05),大于0.10 mol/L時對團聚體穩定性的影響大幅減弱,最終隨濃度增加而逐漸趨向緩慢。在各電解質溶液中,從3種用地類型土壤團聚體MWD值的下降幅度可以看出,電解質溶液的濃度變化對坡耕地土壤團聚體的作用最明顯,柑橘園和桉樹林土壤團聚體MWD值隨電解質濃度變化較小,同時各用地類型土壤團聚體均在NaCl溶液中MWD值降幅最大,在MgCl2溶液中MWD值降幅最小。說明3種用地類型土壤團聚體中柑橘園和桉樹林土壤團聚體穩定性較好,而坡耕地土壤團聚體的穩定性較差。 圖1 電解質溶液中團聚體穩定性 2.2.2 土壤團聚體粒徑分布特征 如圖2所示,電解質溶液濃度變化對土壤團聚體破碎后的粒徑分布具有顯著影響。在0 ~ 0.10 mol/L的濃度變化范圍內,經過不同電解質處理,各用地類型土壤團聚體的粒徑分布隨濃度的變化最為劇烈;在0.10 ~ 0.20 mol/L的濃度變化范圍內,團聚體粒徑分布的變化趨于緩慢;而在大于0.20 mol/L的濃度變化范圍內團聚體粒徑分布趨向穩定。不同電解質對同一用地類型團聚體粒徑分布的作用大致相似,同一電解質對不同用地類型的土壤團聚體粒徑分布的作用差異較大。 坡耕地土壤團聚體破碎后,在不同濃度的各電解質中表現為,0.5 ~ 5 mm粒徑組分整體上隨電解質濃度的增加而減小,而<0.5 mm粒徑組分隨電解質濃度的增加而增加,其中3 ~ 5、2 ~ 3 mm粒徑組分含量顯著低于其他粒徑組分(<0.05),0.25 ~ 0.5、<0.25 mm粒徑組分含量在電解質濃度>0.10 mol/L時明顯高于其他粒徑組分,<0.25 mm微團聚體組分含量隨電解質濃度變化最顯著;當各電解質濃度從0增加到1.00 mol/L時,<0.25、0.25 ~ 0.5 mm粒徑組分含量顯著增加(<0.05),可見坡耕地土壤團聚體對電解質濃度變化非常敏感。柑橘園和桉樹林土壤團聚體破碎后,3 ~ 5 mm粒徑組分隨電解質濃度的增加而減少,0.25 ~ 0.5、<0.25 mm粒徑組分隨電解質濃度的增加而增加。其中,柑橘園土壤團聚體3 ~ 5 mm粒徑組分在各電解質濃度<0.10 mol/L時含量最大,且在該濃度范圍內該粒徑組分隨著電解質濃度的增加而減少,<0.25 mm的微團聚體含量隨電解質濃度的增加而增加,但整體上均處于較低水平;桉樹林土壤團聚體3 ~ 5、2 ~ 3 mm粒徑組分含量顯著低于其他粒徑組分(<0.05),可見桉樹林土壤大團聚體含量相對較少。總體上,隨著電解質濃度的增大,3種用地類型中3 ~ 5 mm粒徑組分的大團聚體含量均顯著降低(<0.05),而<0.25 mm的微團聚體組分含量均顯著增加(<0.05)。 圖2 土壤團聚體破碎粒徑分布 2.2.3 電解質對土壤團聚體破碎過程的影響 電解質不僅影響土壤團聚體MWD和粒徑分布,同時對團聚體的破碎過程也存在顯著影響。土壤團聚體在電解質溶液中的破碎量及破碎速率均顯著大于純水中(圖3),如桉樹林土壤團聚體浸潤于純水和3種濃度(0.05、0.10和0.20 mol/L)的KCl溶液中,在試驗開始后的1 min內團聚體穩定度分別下降到73.3%、53.3%、60.0% 和60.0%,從第2 min開始團聚體的破碎量逐漸趨緩,10 min后團聚體穩定度最終分別保持在50.0%、37.7%、33.3% 和37.7%。土壤團聚體在純水中的破碎速率明顯慢于電解質溶液中,且穩定度也高于電解質溶液中。柑橘園土壤團聚體浸潤于純水和不同濃度電解質溶液后,團聚體的穩定度和破碎速率與桉樹林土壤團聚體規律相近。坡耕地土壤團聚體浸潤于各電解質溶液后,在浸潤前期團聚體穩定度隨浸潤時間迅速降低,在浸潤于純水、KCl、NaCl和MgCl2各濃度溶液的1 min內團聚體穩定度平均值分別下降到26.7%、12.2%、21.1% 和16.5%,可見坡耕地土壤團聚體的破碎量絕大部分基本在浸潤后的第1 min內發生,從第2 min開始團聚體穩定度基本不再發生明顯變化,10 min后團聚體穩定度分別保持在13.3%、4.4%、8.8% 和4.4%。總體而言,加入電解質溶液的各用地類型土壤團聚體基本均在第1 min內完成大部分團聚體的破碎,而純水中的團聚體破碎速率明顯慢于電解質溶液,且達到穩定后的破碎量也明顯小于電解質溶液中的團聚體,但在本研究涵蓋的0.05 ~ 1.00 mol/L電解質溶液濃度范圍內,電解質濃度的變化對團聚體的破碎量和破碎速率的作用不明顯。 圖3 團聚體穩定度隨時間變化規律 2.2.4 基于MWD值的團聚體動態穩定性評價 在研究團聚體穩定性中,通過對團聚體進行同一方法的不同分組處理,可以得到在不同處理條件下的團聚體穩定性和變化趨勢,如隨著電解質溶液濃度的增大或減小,團聚體MWD值也表現出相應的變化趨勢[14-15],從而反映出團聚體穩定性的變化規律。但目前在研究團聚體穩定性隨某個影響因素的變化而動態變化過程中的穩定性時,并沒有一個可以定量化的評判指標,同時對不同土壤團聚體采取相同分組處理時,不同土壤團聚體之間整體動態穩定性優劣也缺乏用以定量評判的指標。團聚體分組處理后,對于該土壤團聚體在不同處理下的整體動態穩定性,各分組處理條件下的MWD值可以很好地反映團聚體動態穩定性的優劣和抗干擾能力。在分組處理條件下的MWD值其平均值越大,則團聚體在該分組處理條件下的整體動態穩定性越好。本研究中,柑橘園土壤團聚體各分組MWD值的平均值高于其他兩種土壤,則表明柑橘園土壤團聚體穩定性也相對較高(圖4)。同時各分組處理之間MWD值的極差值與團聚體的整體動態穩定性呈負相關(在純水中同一土壤團聚體的MWD值相同,因此本研究中極差的相關計算從除去純水外的最低濃度,即0.05 mol/L的濃度開始算起),兩個極值的平均值與團聚體的整體穩定性呈正相關。 圖4 各用地類型土壤團聚體動態穩定指數 基于上述分析,本研究在MWD值的基礎上引入“團聚體動態穩定指數”(DSIA)來反映其整體動態穩定性。通過對不同用地類型團聚體動態穩定指數計算可以得出,電解質溶液對不同土壤團聚體穩定性的影響存在顯著差異,各土壤團聚體的整體動態穩定性指數表現為:柑橘園>桉樹林>坡耕地,各土壤團聚體對NaCl及其濃度變化敏感性最強,對KCl敏感性次之,對MgCl2及其濃度變化的敏感性最弱。 農業生產生活中的施肥和灌溉等活動,會直接或間接改變土壤中的電解質種類和濃度,進而改變團聚體穩定性[14]。Le Bissonnais[12]在有關團聚體崩解理論中認為,團聚體在溶液中的破壞形式主要有4種:消散作用、機械外力作用、土壤礦物濕潤后非均勻膨脹作用和物理化學驅散作用。土壤團聚體快速濕潤時的消散作用,比慢速濕潤的膨脹作用對土壤團聚體的破壞作用更強[18],消散作用產生的破碎顆粒粒徑相對較小,破碎粒徑的尺寸隨著黏粒含量減少而減小[12]。本研究中,石灰土團聚體進行快速濕潤時,在無外力作用下,團聚體在溶液中產生的破壞形式主要為消散作用,即在濕潤過程中,團聚體內的閉蓄空氣被壓縮并爆破外逸而導致團聚體的分解[19-20]。研究表明,NaCl等無機鹽溶液隨濃度增加其表面張力也會隨之增大[21],說明溶液表面張力對溶液浸入團聚體的動力特征產生重要影響。隨著電解質溶液濃度增大,溶液浸入團聚體的速率也加快[22],并在團聚體內的閉蓄空氣被壓縮而爆破的作用下使團聚體快速破碎,所以快速濕潤時電解質溶液濃度的增加,會從溶液入滲速率和團聚體內閉蓄空氣的壓縮爆破等方面加劇團聚體的消散作用,并使團聚體破碎為更小粒徑的團聚體[22],從而降低團聚體穩定性。但從MWD值的變化中可以發現,破碎團聚體的粒徑并不會無限制地減小,在電解質溶液濃度增加到0.10 mol/L后破碎團聚體的粒徑變化逐漸減弱,這可能是由于大團聚體局部相對松散、凝聚不緊密,破碎后的微小團聚體顆粒內的閉蓄空氣占比減小,微小團聚體內的有機質、黏粒含量等因子對團聚體的保護作用減弱或抵消了消散作用,從而使團聚體不再繼續破碎。電解質溶液對團聚體穩定性的作用存在一個臨界點,有研究認為該臨界點濃度為0.10 mol/L[12],本研究結果與該結論基本相似。眾多研究表明,pH和有機質含量同樣是影響團聚體穩定性的重要因素[23-25],土壤pH過高或過低均對團聚體的穩定性產生不利影響[23]。本研究中,在相同處理條件下,有機質含量高的土壤,其團聚體MWD值也越高;土壤pH呈弱堿性的柑橘園和桉樹林團聚體MWD值高于pH值呈弱酸性的坡耕地土壤團聚體。桉樹林土壤有機質含量略高于柑橘園土壤,但桉樹林土壤團聚體MWD值小于柑橘園土壤團聚體,這可能是由于桉樹林土壤pH偏高,同時土壤黏粒含量偏低所導致。總體上,在其他條件或因素相同或相近的情況下,有機質含量高的土壤團聚體,其在電解質溶液中的消散作用相對較弱,團聚體的穩定性也較高,如柑橘園和桉樹林土壤有機質含量明顯高于坡耕地,在相同電解質溶液濃度條件下其MWD值也大于坡耕地。 研究表明,電解質溶液對坡耕地土壤團聚體穩定性的影響最為顯著,對柑橘園土壤團聚體穩定性的作用最微弱,產生這種結果主要在于柑橘園土壤受干擾相對較少,枯枝落葉等有機物的大量存在和微生物活動改善了土壤質量,因為有機碳和黏粒等可以顯著提高團聚體穩定性[24]。有研究表明,桉樹對土壤養分的吸收明顯大于其他樹種,并隨著樹齡增長其對土壤有機碳等的消耗也越大[25],造成桉樹林地力減退,從而使團聚體穩定性也受到影響;而喀斯特地區的坡耕地由于土壤自身抗干擾能力弱等特性,和過度開發利用等因素使土壤越發貧瘠[2],使其團聚體更為脆弱和不穩定,這種脆弱性導致坡耕地土壤團聚體對各種電解質的敏感度也遠高于其他用地類型。 各用地類型土壤團聚體對NaCl的敏感度最強,其次對KCl敏感度相對較強,而對MgCl2敏感度最弱。Na+、K+、Mg2+等陽離子在灌溉、施肥等生產活動中被大量引入土壤中,使土壤中的電解質溶液濃度被改變,從而對團聚體以及土壤質量產生影響[23,26]。土壤中的電解質濃度增加而引起的團聚體穩定性的降低和黏粒分散性的增加,容易造成土壤有機質含量降低[26-28],同時也會使土壤孔隙度和土壤持水能力受不良影響[29],進而降低土壤質量和生產力。隨著電解質濃度升高,團聚體破碎為更小粒徑的顆粒,在坡耕地等石灰土地表上,灌溉或降雨使大團聚體破碎為更細小的顆粒,并導致地表滲透率降低形成徑流而增加土壤侵蝕[30],所以Na+等陽離子的富集會促進或加劇土壤侵蝕的發生,尤其在生態脆弱的喀斯特石灰土地區,電解質對土壤團聚體的影響更應該引起高度重視。在農林生產中,首先應科學合理且有節制地使用化肥、農藥等物品,避免濫用引起的各類電解質在土壤中過度富集造成土壤結構的破壞,同時應提高灌溉水的水質,減少甚至避免使用鹽堿水或受污染的水源,減輕土地鹽堿化的風險,以實現土壤結構與作物收獲的平衡與可持續。 電解質溶液濃度顯著影響石灰土團聚體穩定性,隨著電解質溶液濃度增加,團聚體MWD值先快速減小,電解質溶液濃度大于0.10 mol/L后,MWD值緩慢減小。隨著電解質溶液濃度的增大,3種用地類型的團聚體粒徑分布中,3 ~ 5 mm粒徑組分的大團聚體含量均顯著降低,<0.25 mm粒徑組分的微團聚體含量均顯著增加。加入電解質溶液的各用地類型土壤團聚體基本在第1 min內完成大部分團聚體的破碎,純水中的團聚體破碎速率明顯慢于電解質溶液中,達到穩定后的破碎量也明顯少于電解質溶液中。在一定濃度范圍內,電解質溶液濃度的變化對團聚體的破碎量和破碎速率的作用不明顯。控制電解質在土壤中的過量富集,可以促進喀斯特地區農林發展和生態環境的協調與可持續。 [1] 趙筱青, 李思楠, 普軍偉, 等. 云南喀斯特山區國土空間優化分區與管控[J]. 自然資源學報, 2020, 35(10): 2339–2357. [2] 馬芊紅, 張科利. 西南喀斯特地區土壤侵蝕研究進展與展望[J]. 地球科學進展, 2018, 33(11): 1130–1141. [3] 周春衡, 付智勇, 吳麗萍, 等. 喀斯特坡地土層厚度及養分含量空間分布特征[J]. 農業現代化研究, 2020, 41(3): 539–548. [4] 張興, 王克林, 付智勇, 等. 桂西北白云巖坡地典型土體構型石灰土水文特征[J]. 應用生態學報, 2017, 28(7): 2186–2196. [5] 許勝兵, 彭旭東, 戴全厚, 等. 喀斯特高原石漠化區露石巖-土界面與非巖-土界面土壤入滲特性差異[J]. 水土保持學報, 2022, 36(5): 136–143. [6] 陳洪松, 馮騰, 李成志, 等. 西南喀斯特地區土壤侵蝕特征研究現狀與展望[J]. 水土保持學報, 2018, 32(1): 10–16. [7] 曹建華, 蔣忠誠, 袁道先, 等. 巖溶動力系統與全球變化研究進展[J]. 中國地質, 2017, 44(5): 874–900. [8] 宋同清, 彭晚霞, 杜虎, 等. 中國西南喀斯特石漠化時空演變特征、發生機制與調控對策[J]. 生態學報, 2014, 34(18): 5328–5341. [9] An S S, Mentler A, Mayer H, et al. Soil aggregation, aggregate stability, organic carbon and nitrogen in different soil aggregate fractions under forest and shrub vegetation on the Loess Plateau, China[J]. Catena, 2010, 81(3): 226–233. [10] Tang Y Q, Li J, Zhang X H, et al. Fractal characteristics and stability of soil aggregates in Karst rocky desertification areas[J]. Natural Hazards, 2013, 65(1): 563–579. [11] 劉艷, 馬茂華, 吳勝軍, 等. 干濕交替下土壤團聚體穩定性研究進展與展望[J]. 土壤, 2018, 50(5): 853–865. [12] Le Bissonnais Y. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: I. Theory and methodology[J]. European Journal of Soil Science, 1996, 47(4): 425–437. [13] Amezketa E, Lafarga R A. Flocculation-dispersion behaviour of arid-zone soil clays as affected by electrolyte concentration and composition[J]. Geology, 1995, 10: 101–112. [14] 邵婷婷. 第四紀粘土紅壤團聚體在不同pH值和電解質條件下的破碎特征[D]. 武漢: 華中農業大學, 2013. [15] 陳忠柳, 舒英格, 周鵬鵬. 喀斯特山區不同生態恢復模式土壤鹽基離子的交換及分布特征[J]. 水土保持學報, 2020, 34(4): 304–311, 319. [16] 魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京: 中國農業科技出版社, 2000: 266–289. [17] Lin L W, Deng Y S, Yang G R, et al. Using Le Bissonnais method to study the stability of soil aggregates in plantations and its influence mechanism[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, 68(2): 209–225. [18] 范云濤, 雷廷武, 蔡強國. 濕潤速度對土壤表面強度和土壤團聚體結構的影響[J]. 農業工程學報, 2008, 24(5): 46–50. [19] Quirk J P, Panbokke C R. Incipient failure of soil aggregates[J]. Journal of Soil Science, 1962, 13(1): 60–70. [20] 肖海, 劉剛, 趙金凡, 等. 雨滴機械打擊和消散作用對土壤團聚體的破壞特征[J]. 土壤學報, 2017, 54(4): 827–835. [21] 葛勇, 常傳利, 楊文萃, 等. 常用無機鹽對溶液表面張力及混凝土性能的影響[J]. 混凝土, 2007(6): 7–9. [22] 胡節, 吳新亮, 蔡崇法. 快速濕潤過程中鉀和鈣離子濃度對土壤團聚體穩定性的影響[J]. 農業工程學報, 2017, 33(22): 175–182. [23] 王軼浩, 陳展, 周建崗, 等. 重慶酸雨區馬尾松純林改造對土壤酸化特征及團聚體穩定性的影響[J]. 生態學報, 2021, 41(13): 5184–5194. [24] 林哲, 黃智剛, 鄧羽松, 等. 花崗巖侵蝕劣地不同種植年限果園土壤團聚體的穩定性[J]. 水土保持通報, 2021, 41(4): 69–76. [25] Wang J Y, Deng Y S, Li D Y, et al. Soil aggregate stability and its response to overland flow in successiveplantations in subtropical China[J]. Science of the Total Environment, 2022, 807: 151000. [26] 邢旭光, 馬孝義, 康端剛. 鹽陽離子類型及濃度對土壤持水及干縮開裂的作用效果[J]. 農業工程學報, 2016, 32(9): 115–122. [27] 楊宇瓊, 戴全厚, 嚴友進, 等. 黔中喀斯特坡地淺層裂隙土壤機械組成對降雨的響應[J]. 應用生態學報, 2019, 30(2): 545–552. [28] 楊志花, 胡斐南, 劉婧芳, 等. 土壤表面電場對黃土母質發育土壤水分入滲特性的影響及模擬[J]. 土壤學報, 2019, 56(6): 1359–1369. [29] 郭全恩, 王益權, 南麗麗, 等. 溶質類型與礦化度對半干旱鹽漬化地區果園土壤水分有效性的影響[J]. 中國生態農業學報, 2013, 21(8): 973–978. [30] AL-Kayssi A W, Mustafa S H. Modeling gypsifereous soil infiltration rate under different sprinkler application rates and successive irrigation events[J]. Agricultural Water Management, 2016, 163: 66–74. Effects of Electrolytes on Stability of Soil Aggregates in Karstic Limestone Areas MA Zhanlong1, XIAO Yan1, HUANG Juan1, WEI Hui1, YANG Gairen1, HE Tieguang2, DENG Yusong1,3* (1 Guangxi Key Laboratory of Forest Ecology and Conservation, College of Forestry, Guangxi University, Nanning 530004, China; 2 Guangxi Key Laboratory of Arable Land Conservation, Agricultural Resources and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 3 Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China) In order to explore the effects of electrolytes on the stability of soil aggregates in karst areas, limestone soils under three land-use types (citrus groves, eucalyptus plantations and sloping cultivated land) from Mashan County, Nanning, Guangxi, were selected as research objects to analyze the stability and fragmentation process of soil aggregates at various concentrations of (0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 mol/L) electrolyte (NaCl, KCl, MgCl2) solutions. The results showed that: 1) The stability of the aggregates decreased as the concentration of the electrolyte solution increased. The particle size distribution of the aggregates decreased in the range of 3–5 mm and increased in the range of <0.25 mm. The stability of the aggregates decreased slowly after the electrolyte concentration >0.10 mol/L. The influences of different electrolytes on the stability of aggregates were: NaCl>KCl>MgCl2. 2) Most of soil aggregates in the fragmentation experiment were fragmented within the first minute, and the rate of aggregate breaking in electrolyte solutions was significantly faster than in pure water. 3) The study of the “Dynamic Stability Index of Aggregates” based on MWD values showed that the dynamic stability of soil aggregates when disturbed by electrolytes was higher or lower in the following order for different land types: citrus groves, eucalyptus forests and sloping arable land. In summary, electrolytes significantly affected the stability of karst soil aggregates, and the stability of soil aggregates gradually was decreased with the increase of electrolytes concentration. The results of the study can provide a theoretical basis for soil erosion control in karst areas. Electrolytes; Aggregate stability; Limestone soils; Karst S157 A 10.13758/j.cnki.tr.2023.03.017 馬占龍, 肖雁, 黃娟, 等. 電解質對喀斯特地區土壤團聚體穩定性的影響. 土壤, 2023, 55(3): 596–604. 中央引導地方發展資金項目(桂科 ZY21195016),中國博士后科學基金項目(2021 M703473)和國家自然科學基金項目(32160284)資助。 (denny2018@gxu.edu.cn) 馬占龍(1994—),男,甘肅東鄉人,碩士研究生,研究方向為水土保持與生態恢復。E-mail: mind12589@163.com

2.2 電解質對土壤團聚體穩定性的影響

3 討論

4 結論