千面宋人 風雅群像命運浮沉錄

仇春霞

宋代繪畫史遠不止大眾所熟知的那些人和畫那么簡單。作為具有較高品位的藝術門類,繪畫與宋代文人士大夫之間有密切關系,它在當時的狀況比我們現在了解的要豐富得多,只是由于史料的碎片化而無法給后人以整體的印象。我在撰寫《千面宋人》時,發現了很多文人士大夫題畫、藏畫、贊助繪畫、畫畫的事例,只是由于受《千面宋人》撰寫要求的限制,關于繪畫部分沒有拓展開來寫,甚至已經寫好的文章也沒有放進去。不過,借下面這些文字即可了解文人士大夫是如何從根本上推動宋代繪畫發展的。

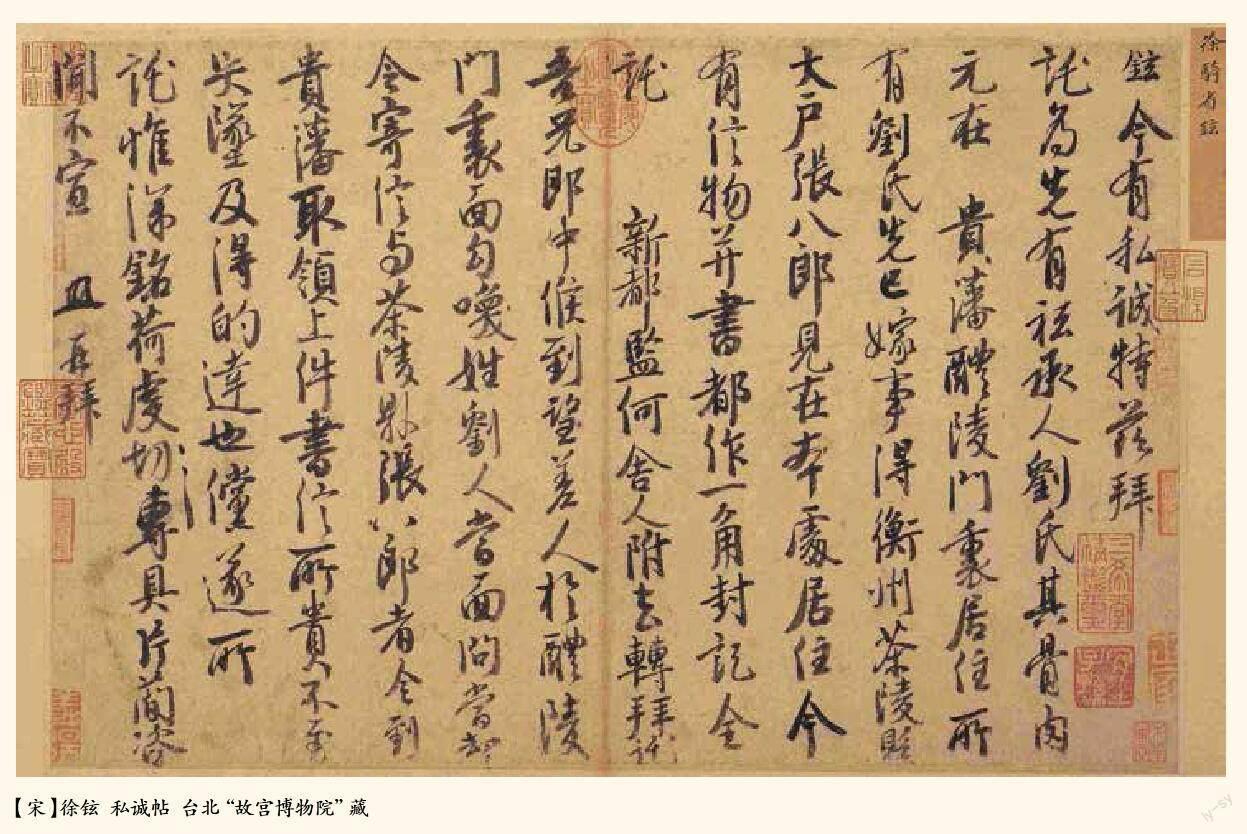

徐鉉(916-991)大概是宋代最早還有信札手跡流傳至今的人,他的《私誠帖》現藏于臺北“故宮博物院”。作為南唐政界和文藝界頂流人物,徐鉉有很多朋友和同事都是大師級畫家,比如黃筌(903-965)、周文矩(約907-975)、顧閎中(910-980)等。顧閎中畫的《韓熙載夜宴圖》,徐鉉是很熟悉的,韓熙載(902-970)去世后,徐鉉還給他寫了墓志銘。徐鉉文筆好、書法好,還有顯赫的地位,自然是少不了經常被人請了去參加雅集或題畫跋。徐鉉善于從繪畫中提取一些主旨,比如《題畫石山》,他關注的是“羽客藏書洞,樵人取箭風”,最后以“遙羨面山翁”收筆。《四皓畫贊》則是高贊四位老人“隱居救世”。

不過,一到現實生活中,徐鉉就完全忘記自己題的內容了。宋朝滅了南唐后,徐鉉沒有當“面山翁”,也沒有“隱居救世”,而是陪著李煜北遷開封,在他不喜歡的長江以北繼續為官,最后貶死在大西北。

徐鉉在北宋初期有過一位幾乎是擦肩而過的同事,他的名字叫郭忠恕(?-977)。郭忠恕生活在洛陽,據說凡是青銅器上的文字,沒有他不認識的。這位大學者有諸葛亮出山之心,他想憑借自己的智慧輔佐出一位明君。然而他的運氣連諸葛亮的十分之一都不到。諸葛亮好歹干了兩朝,而郭忠恕的主人還沒有登基就被人一劍封喉,郭忠恕因此落魄江湖好幾年。若干年后,有人把郭忠恕推薦給了宋太宗。郭忠恕應詔前往皇宮,接待他的是一位公公。郭忠恕大怒,拿把剪刀剪了自己的胡須。公公大驚失色,郭忠恕哈哈大笑:“我現在跟你一樣了!”大概郭忠恕以為朝廷開始重視他的學問了,接待他的應該是皇帝或朝中大臣,沒想到是個宦官。郭忠恕對上上下下處事都不成體統而非常生氣,暴脾氣的他經常在朝廷上跟人火花四射,最后連太宗也受不了他,把他發配到山東半島的登州。在出行途中,郭忠恕預測到了死期。他便在地上挖了一個洞,把臉埋進去后就死了。

李建中(945-1013)有三封信札收藏于臺北“故宮博物院”,作為北宋初年最有名的書法家之一,李建中對文字學是有深入研究的。他曾在“國家圖書館”一個塵封的角落里看到一本用篆書寫的《汗簡》,從書寫到內容,都是絕少見的精妙。他不敢確認是誰寫的,就去請教前輩徐鉉,老前輩說應該是郭忠恕寫的。李建中回去恭恭敬敬用蝌蚪文重新謄抄了一份獻給皇帝。

徐鉉和郭忠恕都是生不逢時的人物,他們的知識在忙于收拾敵對殘余勢力和戰后重建的北宋初期來說,還不如一匹戰馬來得重要。北宋文藝的繁榮,還在很遠的未來。

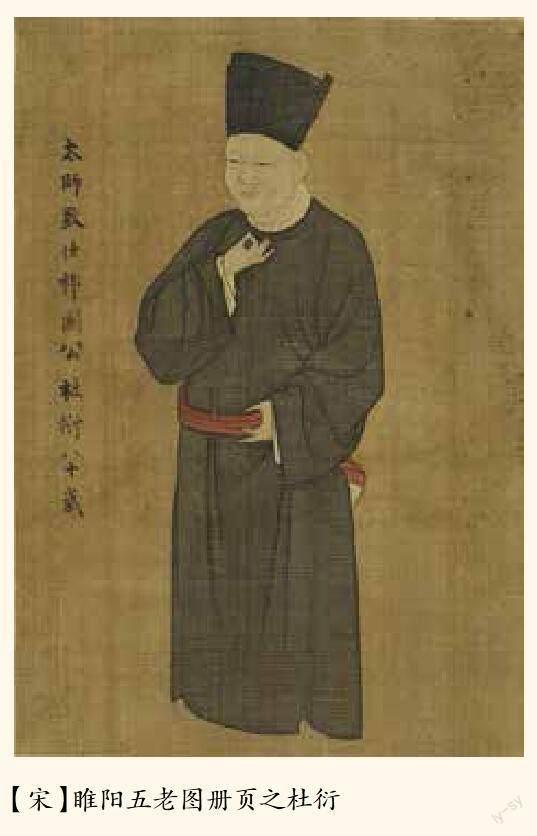

李建中在考上進士之前主要靠寫書法和教學維持生計,與他的處境相類似的還有一位名人,他叫杜衍(978-1057)。杜衍在進入仕途后,提攜了一批人才,像韓琦、歐陽修、蔡襄等人,后來都是國之棟梁。杜衍在慶歷新政期間官至宰相,但很快因為女婿蘇舜欽的一場夜宴而被政敵抓住把柄,愛惜羽毛的杜衍被迫辭去宰相職位,離開政治中心開封,長居應天府(今河南商丘)睢陽。

“睢陽+杜衍”是傳世名畫《睢陽五老圖》中的兩個關鍵詞,據說是當時一位畫家有感于生活在睢陽的五位“退休老干部”高尚的人品道德而繪制的。畫成之后,一大波人相繼題跋“跟帖”,比如范仲淹、韓琦、文彥博、歐陽修等。

范仲淹(989-1052)是慶歷新政的主角,在他辦這件大事之前,頂著滿頭白發的他被韓琦約了一起去西北邊境抵抗入侵的西夏人。范仲淹在那里提拔過很多人,比如狄青(1008-1057)、種世衡(985―1045)等,他們后來都成為宋代戰爭史上的風云人物。尤其是種世衡,他不僅擅長打仗,而且還有十分精密的頭腦,種氏家族后來成長為不遜于楊家將的戰將世家。這些在當年為國不怕死的漢子們,在他們還活著的時候,當地老百姓就爭相供奉他們的畫像。

慶歷新政失敗后,一波中流砥柱被放逐到全國各地當“邊角料”。韓琦(1008-1075)很長一段時間被安置在定州,定州位于宋遼邊境,有許多精兵良將曾在那里出生入死、保家衛國。韓琦是在戰場上流過血、失去過親密戰友的人。他有感于忠臣良將之可貴,于是將一座廢棄的亭子擴建成一處殿堂,取名為“閱古堂”,精選出60位曾經戍守在那里的良將猛士,請人畫出他們身披鎧甲的戎裝像,掛在大堂兩側,以供后人瞻仰學習。韓琦此舉得到上至皇帝、下至平民的深度贊賞。范仲淹說:“吾愛古賢守,馨德神祇歆。”韓琦離開后,“閱古堂”成為一處名人古跡,流芳千古。

就在全國都聚焦于慶歷新政時,有一個中年男人風塵仆仆地從四川來京城趕考,他本來是信心滿滿的,卻名落孫山。這大概是因為朝中無人,還有就是,時光已經穿梭到了北宋中期,他還在想著如何縱橫捭闔滅六國,他的名字叫蘇洵(1009-1066)。蘇洵沉默寡言又倔強,跟蘇軾這個“話癆子”完全不是同一種風格。蘇洵最大的愛好是研究經學和收藏字畫,他的全部家當就是一堆書和字畫,他趕考的費用都是靠賣了藏品換來的。蘇洵對佛畫非常有感覺,在他看來,每一尊佛像里都住著一個菩薩。蘇洵之所以深信不疑,是有原因的。有一回他在旅途中遇到一個人在賣送子菩薩像,他心里一動,就想要買下來,因為他的子嗣不旺,何況這菩薩還畫得挺好的。蘇洵將身上的一塊隨身玉佩交換了那幅菩薩像,不久他就收獲了蘇軾、蘇轍兩小兒。二蘇后來一舉中第,名動天下,蘇洵更堅信那是菩薩送給他的大禮。蘇軾到了京城后,說哪家也沒他老父親的東西多,還把自己的一部分工資拿去買字畫,繼續豐富老人家的藏品庫。蘇洵故去后,“二蘇”兄弟還花了很多錢為父親的亡靈請菩薩像。

蘇洵之所以最終出了山,還要感謝“引路菩薩”張方平(1007-1091)。在四川主政時,蘇洵曾攜二子拜訪張方平,他驚異于“三蘇”的才華,放下身段向韓琦和歐陽修求情,請他們為“三蘇”開路。雖然事情辦得并不順暢,但“三蘇”從此深深銘記張方平的恩德。一向白眼看人的蘇洵將他最美的文采獻給了張方平。張方平去世后,堅持不寫墓志銘的蘇軾破例為他寫了幾千字的長文懷念他。張方平與蘇洵有一項共同的愛好,那就是收藏字畫,他臥房里常備兩樣東西,一是吳道子的畫,二是杜甫的詩。他在新定郡(今浙江建德一帶)時,畫院待詔王廷俊去看望他。兩人聊起畫來,王廷俊說他曾在資善堂臨摹過內府所藏人物畫,臨摹得非常像。張方平就很感興趣地問他有沒有臨過諸葛亮的畫像,恰好王廷俊隨身攜帶了一幅諸葛亮畫像,于是贈送給了張方平,張方平開心極了。張方平還給一位名叫李宥的人寫過墓志銘,這個李宥就是著名山水畫家李成的孫子。張方平去世后,有不少人掛他的畫像懷念他。

蘇洵還有一位遠親,他不僅酷愛收藏,自己的詩文書畫也常令蘇軾贊賞不已,他就是北宋有名的畫竹大師文同(1018-1079)。文同從小就喜歡畫畫,有時會跑到寺院里看畫工現場操作。他考上進士后,本來是想離開四川去外地為官的,沒想到一輩子都在西南地區當小官。晚年好不容易挨到去湖州,結果不幸病逝于赴任路上。文同在工作不忙的時候經常去尋訪當地的寺院、學堂,因為寺院里經常有唐代保存下來的壁畫,學堂里也常有孔子和儒家圣賢的造像。此外,大概率還能看到前任官員的手跡墨寶。有一回,文同在一座山門處看到一幅虬勁的榜書,原來是前輩清望大臣、“魚頭參政”魯宗道寫的。文同看著那飽滿的筋骨,想起魯公生前事跡,不禁熱淚盈眶。文同還從私人藏家手上購買過很多畫,很多都是見于畫史的大畫家,每天下班后,他總是迫不及待地跑回家賞畫去了。

文同去世于宋神宗元豐二年(1079),距離徐鉉去世有88年,在這將近一個世紀的歲月里,士大夫的文藝生活越來越豐富,與畫家交往,為藏畫題跋都是士大夫政事之余的賞心樂事。這其中的代表人物以蘇軾和黃庭堅為首,他們的文集中關于畫畫的逸事數不勝數。而再過十幾年,到宋徽宗(1082-1135)執政時,北宋繪畫達到了前所未有的興盛,長江以北的開封城實現了徐鉉所渴望的風雅生活,這大概是徐鉉未曾料及過的。

(作者系北京畫院研究員)