雕塑公園建設的長久之路評《中外雕塑公園二十講》

張靜

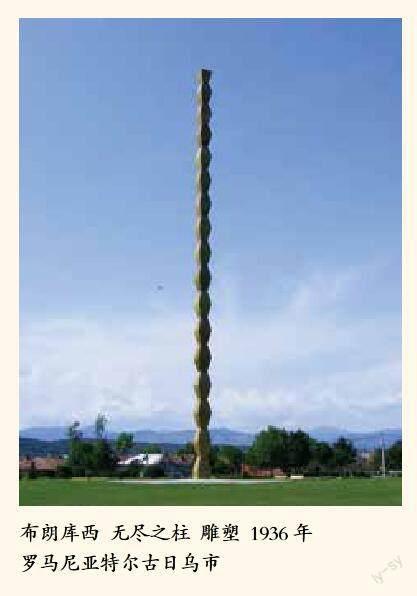

《中外雕塑公園二十講》一書采用了游覽的方式為我們開啟了一場別開生面、趣味盎然的雕塑公園之旅。出發之前,作者先帶我們回望了嚴肅而又富有教育意義的傳統雕塑,隨后跟隨羅丹的步伐、布朗庫西的足跡,逐漸拉開了領略現代雕塑公園的序幕。

“二十講”看似篇篇獨立,實則是以一種“漫談”的方式讓讀者穿梭于不同時空的雕塑公園之間,發現那里不僅是一個利用自然環境擺放雕塑的露天美術館,更是營造出了豐富當地社區文化,建立人、藝術與自然和諧相處的“桃花源”。

這次穿越之旅是沿著兩條線索展開的,在“時”與“空”的維度中交織,并給雕塑公園建設的前世今生找到了“定位”。“時”的綿延,是從現代雕塑的發展史中穿針引線,闡述了雕塑如何從室內走向戶外,演繹出從傳統藝術到現代藝術、后現代藝術的歷史發展與風格轉換。“空”的躍動,是從世界各地千姿百態的雕塑公園著眼,通過觀察、歸納并總結出歐美的公園在雕塑與自然環境組合關系上出現的三種基本類型,其中既有語義學意義上的探討,又有形態學意義上的形式分析。

當我們暫且結束了這場世界雕塑公園之旅后,在“十四講”開始觸碰祖國的大地。面對內地雕塑公園蔚然興起的態勢,作者從類型學、藝術風格學的角度入手展開研究,發現大多數雕塑公園擺放的作品基本仍是以紀念性的、寫實的雕塑為主。面對這些既“接近現實”又“脫離現實”、既“沉重”又“輕松”的藝術作品,許多管理者將其“一股腦兒”地擺放在一起,便不免形成一種不和諧的拼湊之感。若雕塑與公園之間沒有了內在的聯系,人們在觀賞時便失去了鮮活的觸動點,也很難起到教化與審美提升的作用,這與始終以“雕塑欣賞”為核心的歐美雕塑公園相比,形成了巨大落差。

應對內地雕塑公園這“魚目混珠”的狀態,作者從人文關懷與責任擔當的角度提出解決的辦法主要是在創作隊伍的培養與作品的篩選上。黨的二十大報告提出,堅持以人民為中心的創作導向,推出更多增強人民精神力量的優秀作品。而雕塑公園建設的終極目標也是要為人民服務,用美培養人、教育人。藝術家要創作出服務新時代、引領藝術潮流的精品力作就必須扎根生活、吃苦耐勞。守得住寂寞,是當下藝術工作者最應具備的精神品格。作者還提出要學習國際上通行的“定點雕塑”的創作方法,讓藝術家能有更長的時間熟悉創作環境,也可以從定期舉辦的雕塑展覽中選擇租借或購買作品,精益求精,努力建立起學術化、系統化、適合不同需求且各具特色的雕塑公園收藏體系。

此外,書中還探討了雕塑公園建設與運營機制上的問題。30多年來,我國的雕塑公園絕大多數是由政府出資建設的,改革開放后隨著中國大規模的城市化進程,城市公園建設使人們的生活環境煥然一新,也為雕塑家提供了更多展示才華的機會。但政府出資行為往往容易造成在初始階段財力與物力的大量投入,但在日常維護與管理上卻“力不從心”的尷尬局面。這不僅會讓一部分公園因日后資金與管理上的脫節,以及作品質量下滑等原因逐漸淪為存放雕塑的“倉庫”或市民娛樂健身的“休閑場”,而雕塑公園建設上也出現了“重建設、輕管理,重形象、輕內涵”的問題。因此,文中多次告誡我們,雕塑公園建設不僅是為了提升政績,成為“面子工程”,更應該從長遠著眼,把雕塑公園建設做得“更扎實”“更長久”。

作者提出今后雕塑公園建設的主要方向不應為政府增加負擔,應該探索一條企業與社會出資建設并運營的長久道路。針對雕塑公園建設在作品遴選、資金投入,以及自身宣傳等方面問題也給予了相應建議:“雕塑公園應該朝著私人投資與經營的方向發展,在管理方面也應該像現代企業制度那樣,嘗試將所有權和經營權相分離的模式。”正所謂“和羹之美,在于合異”,這一針對今后發展與建議提出的中肯之策,同時也是在呼吁更多的公益之士為此付出愛心與呵護。

雕塑公園讓人民大眾有了一個了解藝術的便捷途徑與親身體驗的場所。自改革開放以來,我國雕塑公園的建設在短短的二三十年間就有了從無到有的長足進步。不過,書中也清醒地認識到,發展的道路是崎嶇的,甚至難免有“摸著石頭過河”的盲目性風險。作者為此提出了“暫時減速”“穩步推進”的發展策略,想必是為了更好地喚醒這片樂土的價值所在。無論如何,雕塑藝術與環境藝術逐漸融合的大趨勢不會改變,而且必然向一種兼具審美意蘊與“為人服務”的社會價值的目標發展。

(作者系泉州師范學院碩士研究生)