甘為人作嫁衣

華夏(1923-2019)是美術編輯和美術研究一身兼的老前輩。無論是美術編輯工作還是美術研究工作,華先生的資歷都很老。他是新中國第一本美術專業刊物《美術》雜志創辦初期的重要成員,早在上世紀50年代就擔任《美術》編輯部主任,后來又數年任該刊主編。華夏又是中國藝術研究院美術研究所資深研究員,曾任近現代美術研究室主任,發表過大量美術評論,著有《形象化的能手》《當代美術片論》《美術論評及其他》等著述。

華老又是《美術觀察》雜志的老前輩。《美術觀察》的前身是《美術史論》,華老是《美術史論》的副主偏,曾多年協助主編王朝聞先生。我進入《美術觀察》編輯部時,華老已離休,但他非常關心《美術觀察》,常提出一些編刊建議。編輯部的同仁也非常尊重這位老前輩。晚年的華夏,可謂寶刀不老、老當益壯,一直為美術事業發揮余熱。在中國美術家協會和中國藝術研究院的一些學術活動中,常見到他的身影。華老給我留下的印象是:坦誠、熱情、敢于直言,且學養深厚、思維縝密,更是一位重感情的厚道人。他與王朝聞相處幾十年,甘心情愿當助手。無論是早年協助王朝聞編《美術》雜志,還是后來協助王朝聞編《美術史論》,華夏均誠心敬意當助手,深得王朝聞信任。華夏非常敬重王朝聞,王朝聞也非常關心支持華夏。在長期的交往中,兩位老人建立了深厚的感情。王朝聞健在時,我曾幾次在王老家中碰到華夏,親眼見到兩位老人促膝而談的情景。王老病中時,華老數次去醫院看望。在王老謝世后的追思會上,華老追憶與王老在一起的激情歲月,聲淚俱下,感動了所有在場的人。

既編雜志又寫文章,編輯工作與研究工作并重是華夏的特點。從新中國成立初期開始,他在編發稿件為別人作嫁衣的同時,寫了大量的有影響的評論。華先生的評論,立足藝術前沿陣地,針對問題,激濁揚清,所論題旨明確、思路清晰、邏輯嚴密。特別是堅持以理服人的誠懇態度和平易流暢、簡潔通達的語言風格,形成了鮮明特色。他對潘天壽、林風眠、張大千等藝術家的研究,分析深入,論述得當,能提出獨到見解,顯示了深厚的理論功力,很為后學所嘆服,現已成為畫家個案研究的范例。

華老又是一位伯樂,善于發現人才,多方扶持有才華的基層美術工作者。他曾對我說:“基層美術工作者很辛苦,對美術事業的發展起著重要的作用。基層美術工作者有才華的人不少,我們應及時發現推出。”我在編輯《美術觀察》時,多次收到華老推薦有才華的基層美術工作者的信函。

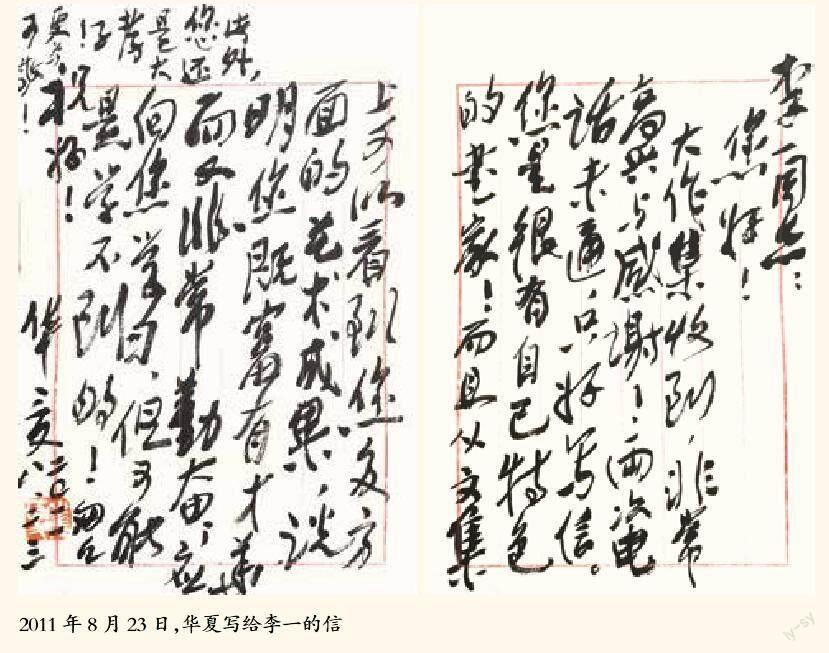

現存華夏信札八封,他寫信所用工具或毛筆、或鋼筆、或圓珠筆,所用紙張或八行箋、或公文稿紙、或宣紙。八封信,最早的寫于1998年,最晚的寫于2015年,內容多與推薦青年畫家有關。比較有意思的是,華老這八封信,從時間上來說,前四封信用鋼筆寫在公文稿紙,后四封信用毛筆寫在八行箋上,有著先鋼筆后毛筆的變化。這可能與他晚年畫傳統水墨畫有關,華老晚年畫了不少有趣的水墨畫。

談我書法的一封信寫于2011年8月23日,是接到《畫沙緒語——李一書法評論集》后的回復。信中寫道:

“您是很有自己特色的書家,而且從文集可以看到您多方面的藝術成果。說明您既富有才華,而又非常勤奮。此外,您還是大孝子,更為可敬。”

華老不是書家,他也從來未把自己當書家。但他自覺地延續著翰墨傳統,用翰墨充實生活、陶冶情操。從書法的角度看,此信寫得酣暢淋漓、自然而然。至于文字內容,華老主要是出于鼓勵,說我的書法有“自己特色”,其實,我還在尋找特色的路上。至于“大孝子”,則更不敢當。父母健在時未能盡孝,現在父母已謝世多年,樹欲靜而風不止,子欲養而親不待,思來黯然神傷。

讀信,更加思念甘為人作嫁的華老。