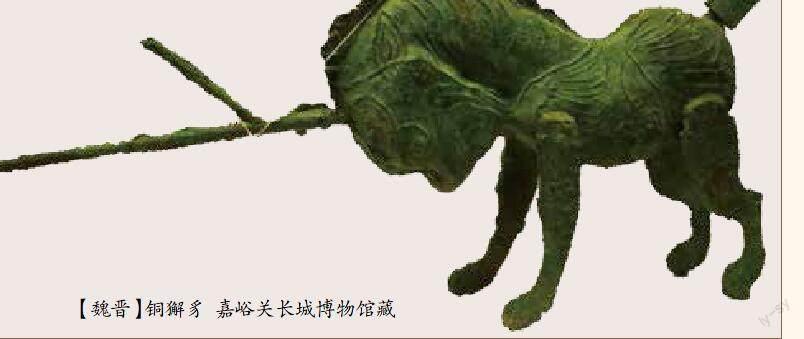

判案神獸“獬豸”

2023-08-02 20:20:09楊曉萌

中國美術報 2023年9期

楊曉萌

獬豸是我國古代的一種神獸,漢代學者楊孚在其專著《異物志》中介紹獬豸天性能辨別曲直,見到有人相斗,它會用角撞無理取鬧之人;聽到有人相爭,它會用嘴咬挑起是非之人。因此,獬豸也是中國古代司法“正大光明”“清平公正”的象征。

作為執法公正的化身,從春秋戰國時期獬豸便出現在古代法官的服飾上。據《后漢書·輿服志》記載,春秋戰國時期,楚文王曾獲得一只獬豸,便按照其獨特的外形制成冠帽戴于頭上。后來,獬豸冠成為執法人員佩戴的衣冠。明清時,御史等執法者都一律穿繡有獬豸圖案的補服、戴獬豸冠。

據考古發現,最早的獬豸形象出現在大約8000年前的裴李崗文化。獬豸并不是一種具體的動物,它的形象最早來自于牛、羊、豬等家畜,發展到后來就更趨向虎、豹、獅等猛獸,但無論外形如何變化,其頭頂用來抵觸邪惡的銳角一直沒有變過,所以獬豸又被稱為“獨角獸”。

1975年出土于嘉峪關新城鄉的銅獬豸,由四種動物構成:獅子的頭、馬的身體、豹的尾巴以及形似于鹿的角。它正向前怒目而視,俯首嘶吼露出獠牙,頭頂一分叉的劍形獨角,整體造型栩栩如生、活靈活現。其中四腳蹬地、弓首翹尾、銳角前突的造型,更加突出了獬豸無所畏懼、一往無前、辨別是非、維護正義、蔑視邪惡的本性。有專家稱在墓中埋葬獬豸,有驅除邪異、保護墓主人死后不受鬼怪侵擾的作用。此外,1959年出土于甘肅武威市磨嘴子漢墓的木雕獨角獸,它的形象也頗符合今人對獬豸神獸的想象。